鮮卑

モンゴル系またはトルコ系の鮮卑は、3世紀の半ば以降、匈奴が衰えたあとのモンゴル高原で有力となり、慕容部は前燕・後燕を、拓跋部は386年に北魏(中国北部を統一する)を五胡のひとつとして華北に建国し、中国北部に移動した。

鮮卑

内陸アジア世界の変遷

遊牧民とオアシス民の活動

内陸アジアの新動向

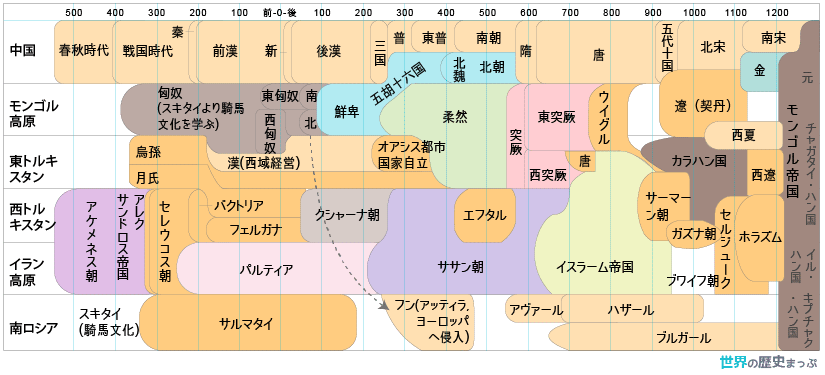

匈奴が衰えたあとのモンゴル高原では、3世紀の半ば以降、モンゴル系またはトルコ系の鮮卑が有力となり、五胡のひとつとして華北に建国するにいたった。慕容部のたてた前燕・後燕、拓跋部のたてた北魏(中国北部を統一する)などがその例である。こうして鮮卑が中国北部に移動したため、かわって5世紀のモンゴル高原では、モンゴル系の柔然が有力となった。

- 内陸アジアの新動向 – 世界の歴史まっぷ

東アジア世界の形成と発展

北方民族の活動と中国の分裂

北方民族の動向

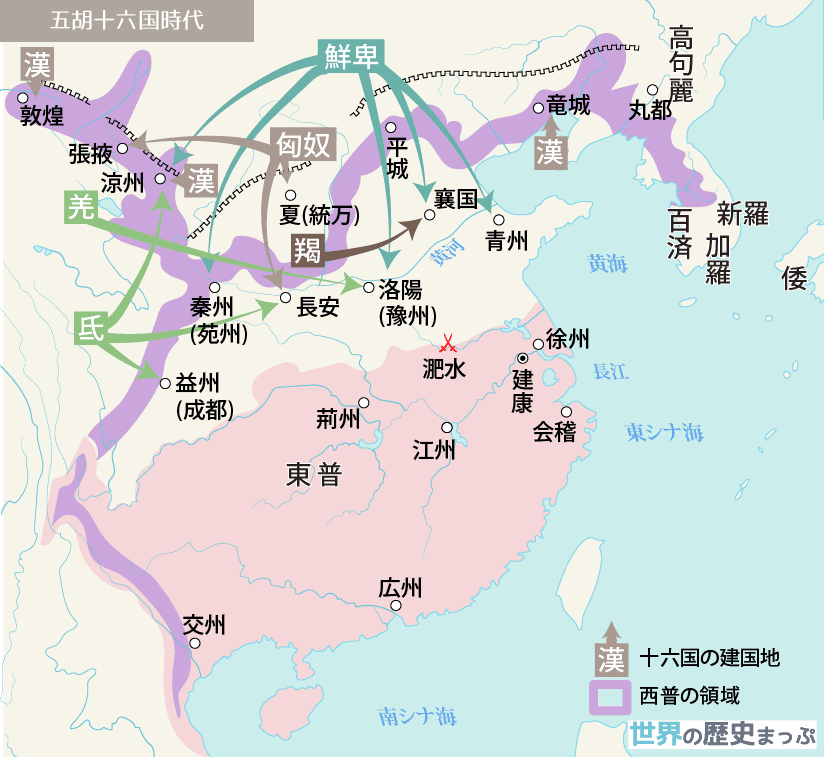

4〜5世紀のユーラシア大陸では遊牧民の大規模な活動がおこり、周辺の農耕地帯はその影響を強くうけた。東アジアでは北方、西方の遊牧民による地方政権の樹立が華北でみられ、また、フン人の西進にともなうゲルマン人の大移動に関連する動きも、こうした動向の一部とされる。1世紀ころモンゴル高原にいた匈奴は南北に分裂し、南匈奴は後漢に降伏して長城の南辺に移住するようになり、魏・晋代には今の山西省全域にまで広がった。また、後漢後期以来、西方の氐、羌も移住させられたり、あるいは中央政府の力の衰えに乗じて進出したりして、陝西〜甘粛地方に多く移住するようになっていた。鮮卑は匈奴の力が衰えたあとに進出してきたため中国内地への移住は遅れたが、中国での動乱をさけた漢人の亡命者などを取り込んでいた。

これらの遊牧民などによって樹立された地方政権が、4世紀初めから130年余にわたって華北で興亡をくりかえした。したがって、このような動向を五胡の「侵入」と呼ぶより、むしろ華北における五胡の「自立」もしくは「蜂起」というべきである。

一方、こうした華北の混乱を避けて漢人の南方への移住も増大した。こののち華北では遊牧社会の要素を取り入れた新しい文化が生まれるとともに、江南では漢人による開発が進められていき、のちの隋・唐帝国の基礎がつくられることになった。

五胡十六国と南北朝

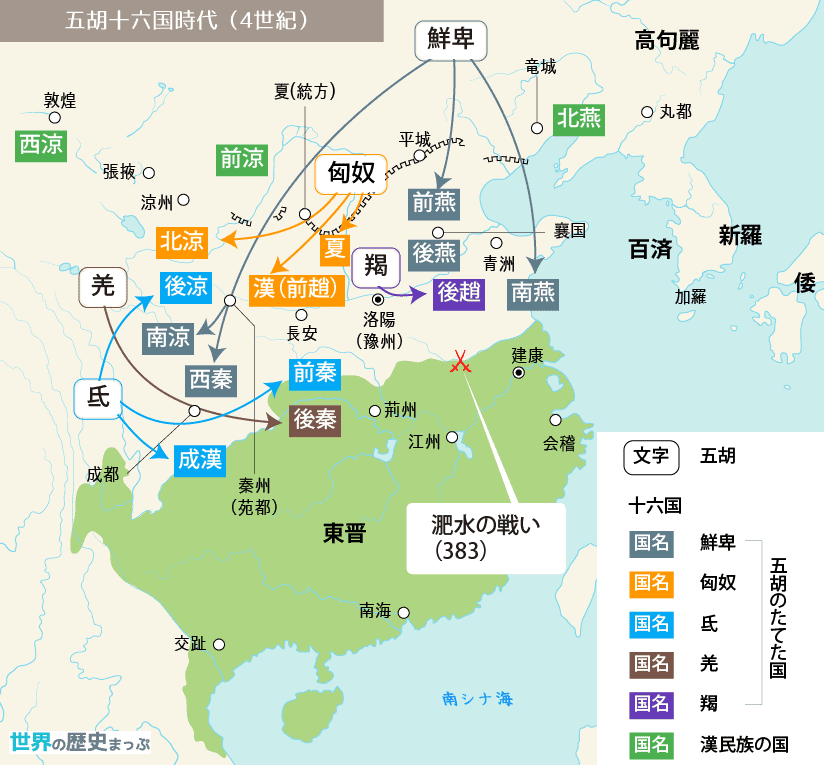

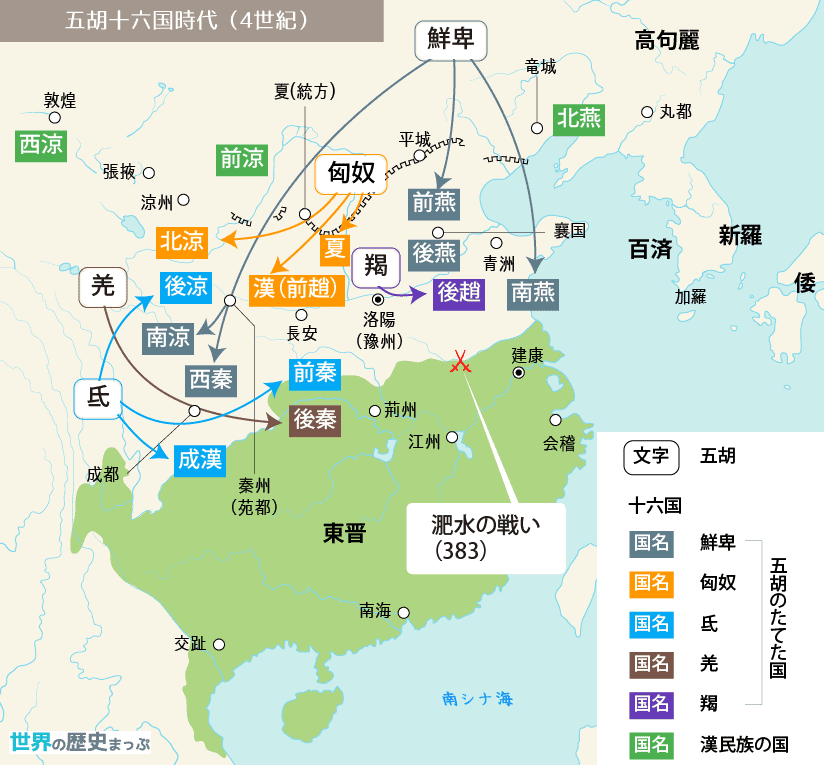

華北では、まず南匈奴が強盛を示したが、つづいて匈奴の別種といわれる羯が政権をたてた。

また、2世紀の中頃より中国の北辺を脅かしていた鮮卑も長城を越えて侵入し、政権を打ち立てた。

チベット系の氐や羌も、それぞれ勢力を拡大して政権をたてた。

このうち、氐のたてた前秦は、長安に都をおき強勢となり、長江以北を支配下に入れ、一時的に華北を統一した。さらに中国統一を目指して南下したが、東晋との淝水の戦いで敗れ(383)、これを契機に前秦は崩壊し、南北分立の形勢が決まった。これら匈奴・鮮卑・羯・氐・羌のなどの諸民族を総称して五胡という。このような分裂状態の五胡十六国時代を経て、5世紀前半に鮮卑の拓跋氏がたてた北魏の太武帝によって華北が統一された(439)。

諸地域世界の交流

陸と海のネットワーク

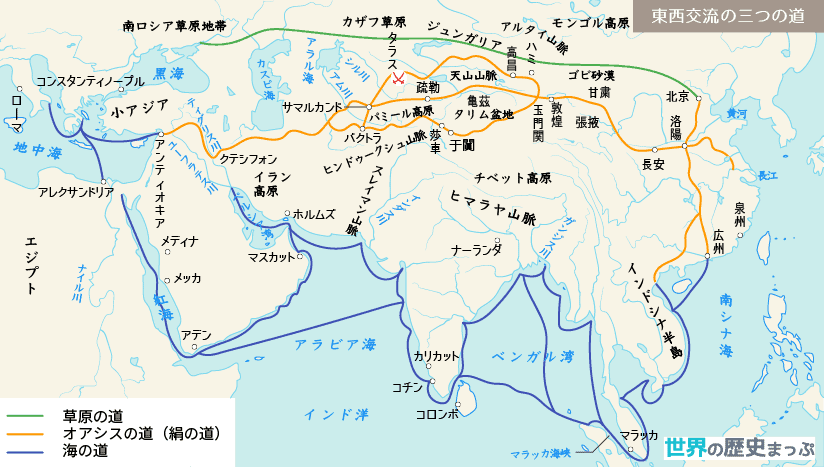

草原の道(ステップ・ルート)

緑線が草原の道

南ロシアの草原地帯から東に向かい、カザフやジュンガル盆地の草原地帯、アルタイ山麓を経てモンゴル高原に入り、中国の頂上地帯にいたる交通路を草原の道と呼ぶ。ここを舞台に騎馬遊牧民が興亡し、その活発な活動によりさまざまな文化が伝播していった。騎馬遊牧民のはじめは紀元前7世紀のスキタイ人( スキタイと匈奴 – 世界の歴史まっぷ)であった。

彼らはギリシア・イランとの交渉によって金属文化を受け入れ、独特の騎馬文化を形成した。それまで遊牧を主に、平和であった草原の民は、スキタイ文化を受け入れてから戦闘的となり、騎馬による機動力と武力をもって各地を侵略するようになった。

紀元前3世紀末に強大となった匈奴(トルコ系またはモンゴル系)、4世紀末に中国において北魏をたてた鮮卑(モンゴル系またはトルコ系)、5〜6世紀に北魏と対立した柔然(モンゴル系)、6〜8世紀に中国北辺を脅かした突厥(トルコ系)、8〜9世紀に唐を圧迫したウイグル(トルコ系)、また4〜5世紀にヨーロッパに侵入し、民族大移動の引き金となったフン族(民族系等不明)、その後ヨーロッパ方面で活動したアヴァール人(モンゴル系)、マジャル人(ウラル語系)などはその例である。

歴史

漢代の初め、匈奴の冒頓単于が東胡を滅ぼした際、その生き残りが烏桓山と鮮卑山に逃れ、それぞれが烏桓と鮮卑になった。鮮卑はしばらく匈奴のもとにいたが、匈奴が南北に分かれその力が衰えてくると、勢力を盛り返すようになった。

54年、鮮卑の大人(部族長)の於仇賁は部族民を引き連れて都洛陽に上って朝貢をし、光武帝から王に封じられた。

参考 Wikipedia