黒田長政 くろだながまさ( A.D.1568〜A.D.1623)

安土桃山時代の武将。福岡(黒田)藩主。父孝高(如水)が豊臣秀吉に仕えたので幼くして織田信長に人質として送られ、その後秀吉に預けられた。天正10(1582)年、秀吉の中国征伐に従軍。賤ヶ岳の戦いで活躍。九州征伐後、同17年孝高の跡を継いで豊前6郡を領し、従五位下甲斐守に叙任。文禄1(92)年、朝鮮出兵に従い、大友義統とともに朝鮮に渡って奮戦。秀吉没後は父とともに石田三成に反対し、関ヶ原の戦い(1600)には徳川方に味方して筑前国52万3000石を与えられ、福岡を居城とした。

黒田長政

秀吉家臣として賤ヶ岳の戦い、小牧・長久手の戦いなどで武名をあげる。関ヶ原の戦い以降は徳川家康に属した。

関ヶ原寝返りの御膳たてをし、大加増された知将

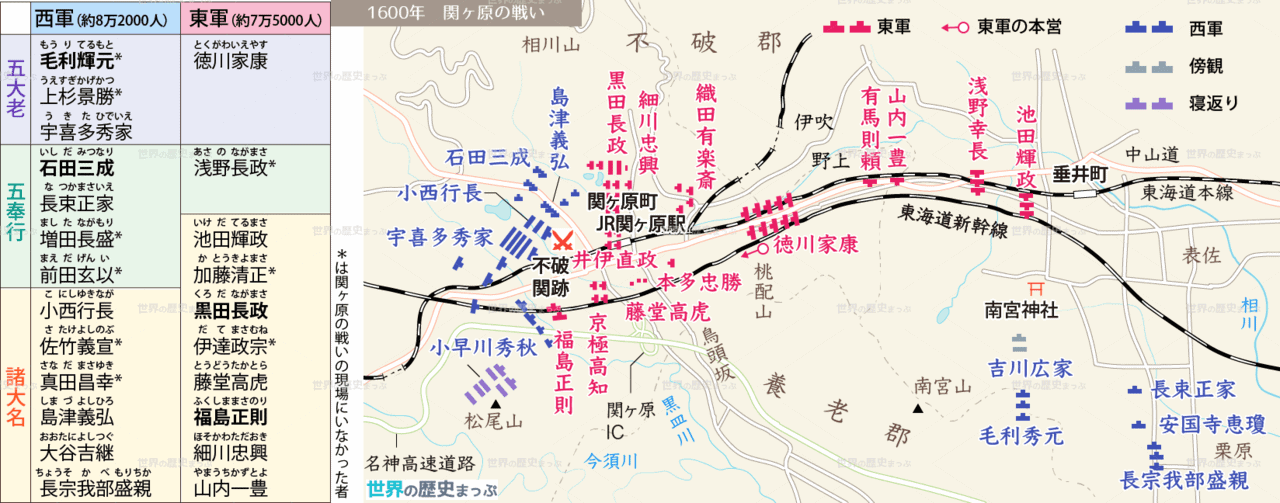

朝鮮出兵の陣中、石田三成と不和になり、加藤清正らとともに対立派閥を形成。関ヶ原の戦いにおいては、根回しの末、小山会議の際に福島正則を家康支持に組み込む。また、小早川秀秋の東軍内通の工作に成功、親交のあった古川広家に毛利軍の戦闘不参加の確約をつけるなど、合戦前から東軍有利の状況をつくり上げた。本戦でも最前線にあって奮戦し、豊臣家康より功績第一と認められ筑前52万石を領した。豊臣秀吉の軍師だった父孝高の智に対して武をもって称せられたが、随所に父の才を受け継いだ名将であった。

幕藩体制の確立

織豊政権

南蛮貿易とキリスト教

ポルトガル船は、布教を認めた大名領の港に入港したため、大名は貿易を望んで宣教師を保護するとともに、布教に協力し、なかには洗礼を受ける大名もあった。彼らをキリシタン大名と呼ぶ。大友義鎖や黒田孝高(如水、ドン゠シメオン、1546〜1604)·黒田長政(1568〜1623)父子のように、ロ一マ字印章を用いた大名もいる。

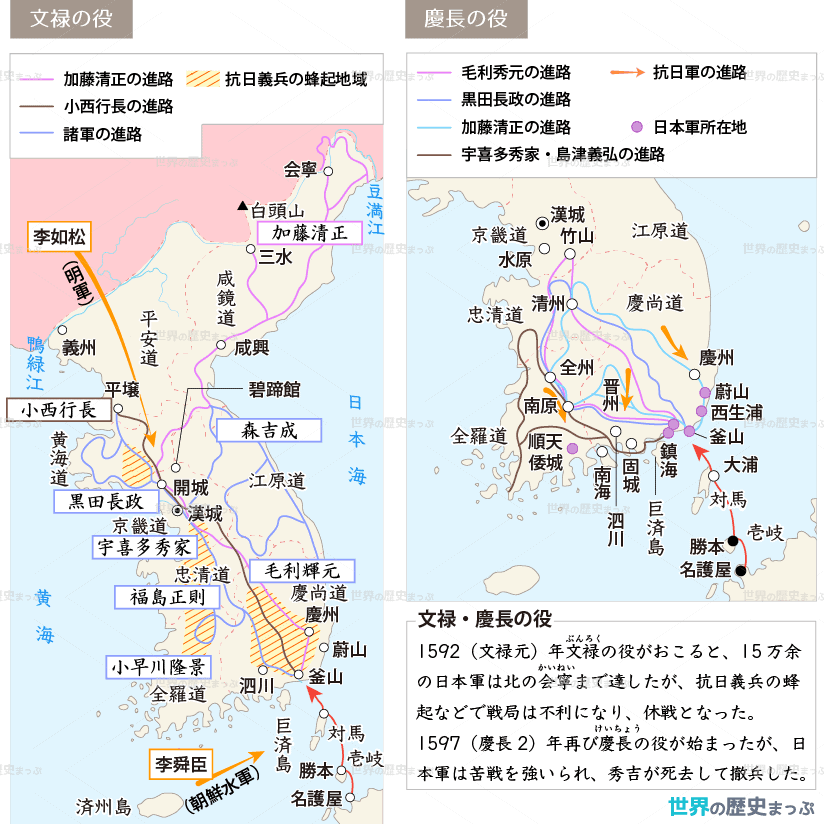

秀吉の対外政策と朝鮮侵略

幕藩体制の成立

江戸幕府の成立

1598(慶長3)年に豊臣秀吉が死去すると、家康の地位は浮上した。家康と対立したのが、豊臣政権を支えてきた実務官僚である五奉行の一人石田三成であった。三成は小西行長らとともに五大老の一人毛利輝元を盟主にして、宇喜多秀家・島津義弘(1535〜1619)らの西国諸大名を味方につけて兵をあげた(西軍)。対する東軍は、家康と彼にしたがう福島正則(1561〜1624)・加藤清正(1562〜1611)·黒田長政(1568〜1623)らの諸大名で、三成と通じた会津の上杉景勝との戦いのあと、東西両軍は1600(慶長5)年9月、美濃の関ヶ原で激突した(関ヶ原の戦い)。東軍10万4000人、西軍8万5000人の天下分け目の戦いは、小早川秀秋(1582〜1602)の内応により東軍の大勝となった。