ジャン・ボダン (ボーダン)(

A.D.1530〜A.D.1596)

フランスの法学者、思想家。ユグノー戦争によってフランスが解体の危機に瀕するなか、無政府状態を最大の悪とし、秩序を最高の必要物とする内容の著書『国家論』を刊行。「主権とは国家の絶対的・恒久的な権力で、国王が主権をもつ」と説き、教皇や皇帝の普遍的支配権を否定した。

ジャン・ボダン

絶対王政に理論的根拠を与える

フランスの法学者、思想家。ユグノー戦争によってフランスが解体の危機に瀕するなか、無政府状態を最大の悪とし、秩序を最高の必要物とする内容の著書『国家論』(1576)を刊行。絶対王政を理論づけた。宗教的には寛容を説く反面、魔女狩りを最も熱狂的に推奨した。

ヨーロッパ主権国家体制の展開

ヨーロッパ主権国家体制の形成

主権国家

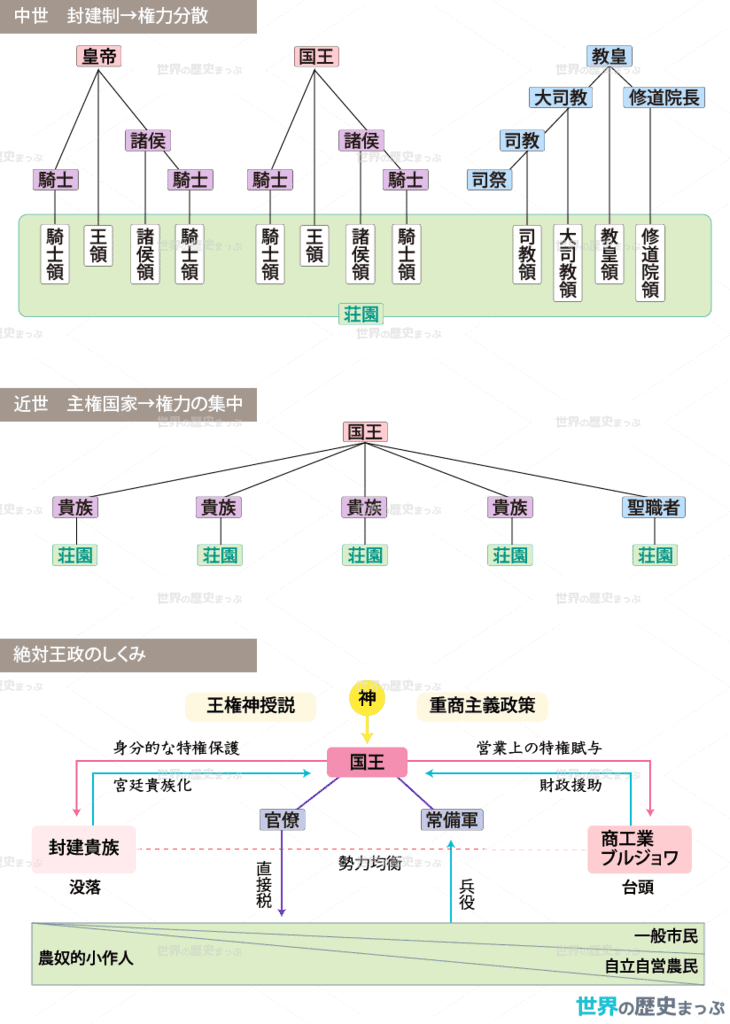

ローマ教会・神聖ローマ帝国など中世ヨーロッパの普遍的権威が崩れ、教皇・皇帝もイタリア都市国家・フランス・イギリス・オスマン帝国などと同列の自律的な主権者として、国際秩序を形成する一員となった。

一定の領域に対して排他的に権力を行使し、他の政治単位(国家)にも同じ権利を承認する国家が主権国家という概念である。これらの国家間に形成される国際秩序が主権国家体制と呼ばれる。

フランス・スペイン・ポルトガル・イギリスなど「絶対君主」が支配する領域国家がまず主権国家として現れる。国王は自国内で立法権、課税権、官吏任命権、戦争・平和の権限などを独占的に行使した。主権とは「一国における絶対的・恒久的権力」で、国王が主権をもつとされたのである。

国際的なルールは主権国家の自立性を認めると同時に、主権国家の行動に一定の制約をも加えたのである。市民革命期になると国家権力は統治されるものの合意により成立するという社会契約論により、主権は国民にあるとみなされるが、国家は最高・絶対・唯一の権力をもつという主権概念は近代国家にひきつがれた。

主権国家

絶対王政とは

王権神授説

君主権は神から授けられたもので、国民はこれに絶対服従すべきだとする説で、ジェームズ1世(イングランド王)やルイ14世(フランス王)が主張した。16世紀フランスのジャン・ボダンが始め、フランスの神学者ジャック=ベニーニュ・ボシュエ(1627〜1704)によって完成された。しかし、君主の支配権は、大昔、国民との契約によって認められたものだとする社会契約説が、トマス・ホッブズやジョン・ロックによって唱えられ、王権神授説は否定されていった。

世界史B

8.近世ヨーロッパ世界の形成

38.ヨーロッパ主権国家体制の形成

フランスではユグノー戦争でのサンバルテルミの虐殺後に、ユグノー側は虐殺を行い暴君と化した王権に対する抵抗の論理として「暴君放伐論」をかかげ、国外の新教勢力の支援をあおいだ。

他方、急進派カトリックも大国スペインと結び対抗したため、外国の介入が加わり、フランスは混乱をきわめた。混乱のなかで穏健カトリックを中心とする人々(ポリティーク派)は、外国の介入に危機感をもち、王権強化による秩序の回復を求めた。ポリティーク派の思想家ジャン・ボダンは『国家論』のなかで「主権とは国家の絶対的・恒久的な権力で、国王が主権をもつ」と説き、教皇や皇帝の普遍的支配権を否定した。