伏見城

- 所在地:京都市伏見区桃山

- 城の形態:梯郭式平山城

- 天守の形態:不明(指月山・1592年築)(木幡山・1596年築/1601年再)複合式望楼型5重6階(RC造模擬・1964年築)

- 築城年:1592(文禄元)年

- 築城者:豊臣秀吉、徳川家康改修

- 文化財指定区分:伏見桃山陵が宮内庁治定

- 主な遺構:弾正丸の土塁、水堀(治部池、紅雪堀)、北堀公園の堀跡、土橋など

- 別称:桃山城、指月城、木幡山城

伏見城

城データ

伏見城 城データ

| 所在地 | 京都市伏見区桃山 |

| 交通アクセス | JR西日本 奈良線 桃山駅から徒歩約15分 |

| 城の形態 | 梯郭式平山城 |

| 天守の形態 | 不明 (指月山・1592年築) (木幡山・1596年築/1601年再) 複合式望楼型5重6階(RC造模擬・1964年築) |

| 築城年 | 1592(文禄元)年 |

| 築城者 | 豊臣秀吉 徳川家康改修 |

| 文化財指定区分 | 伏見桃山陵が宮内庁治定 |

| 主な遺構 | 弾正丸の土塁、水堀(治部池、紅雪堀)、北堀公園の堀跡、土橋など |

| 別称 | 桃山城、指月城、木幡山城 |

秀吉と家康が築いた天下人の城

天下人豊臣秀吉の隠居城として築かれ、豊臣政権の公儀の城となった伏見城。伏見城の戦いで焼失したが、新たに天下人となった徳川家康によって再建された。

指月岡の伏見城

伏見城の歴史は、1592年(文禄1)、豊臣秀吉が伏見に屋敷の普請を命じたことに始まる。その位置は、古くから月見の名所として名高い指屑筒(現在の観月橋北東の台地) であった。当時の資料には「太閤隠居所」や「太閤隠居城」と記され、実子に恵まれず、甥の豊臣秀次に関白の位を譲った秀吉が、関白の公邸である京都の聚楽第と豊臣家の本城である大坂城との間に自らの隠居城を築き、秀次への権力移譲を進めようとしたものと推定される。

ところが、翌年に豊臣秀頼が生まれたことで状況が変わる。

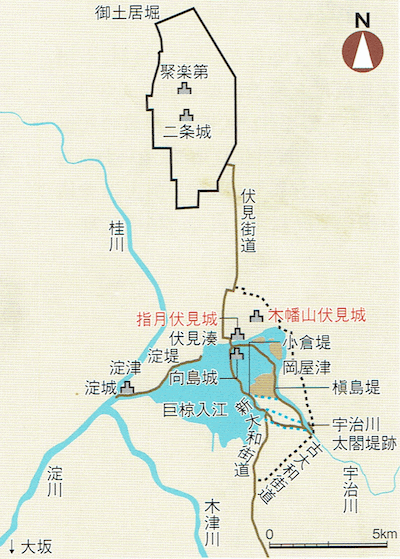

1594年(文禄3)には、淀城から天守、本丸の櫓・門、二の丸の櫓などを移築し、隠居城は本格的な城郭として整備された。また、槙島堤を築いて宇治川の流れを巨椋入江から分離して城下に導き、淀津と岡屋津という、巨椋入江の東西に位置する古代以来の港の機能を伏見に集約するとともに、宇治橋を経て木幡山の東側を通っていた大和街道を、小倉堤から豊後橋を経て伏見城下を通る新大和街道に移した。こうして、伏見は水陸交通の結節点となり、政治的・経済的役割を飛躍的に高めた。

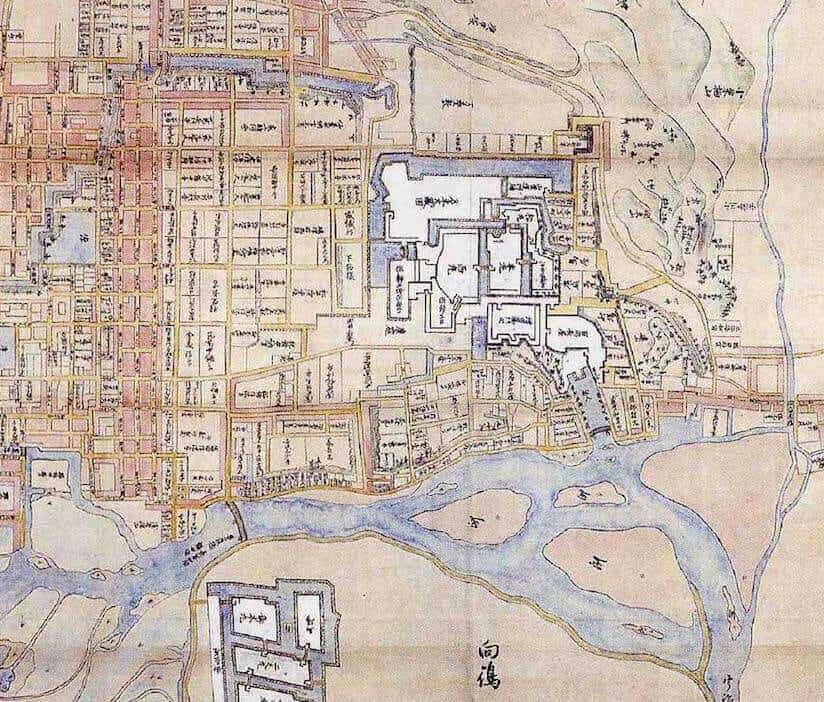

伏見城に秀吉・秀頼が入ると、関白秀次の聚楽第との二重構造が表面化することになり、1595年(文禄4)にはいわゆる秀次事件が起こって秀次は切腹、聚楽第は壊され、伏見城が豊臣政権の公儀の城・天下人の城となった。

木幡山の伏見城

1596年(慶長1) 閏7月13日未明、伏見城は大地震に襲われ、天守・御殿・大手門などが大破し、多数の死傷者が出た。慶長伏見地震ともいわれる大地震である。このとき、秀吉は秀頼を抱いて庭に走り出て、城中に唯一残った台所に入った後、平地は地割れが起こるかもしれないと、明け方に指月岡の北東に位置する木幡山に避難したとされる。

秀吉は地震の翌日から避難していた木幡山に新たな伏見城の縄張を始めた。城地の移転に伴って、城と伏見の町の間に位置する木幡山西麓斜面では、大規模な方形区画の造成工事が行われ、新たな大名屋敷街区が形成された。1598年(慶長3)、秀吉はこの木幡山伏見城で最期を迎え、遺言により秀頼は大坂城に移り、伏見城には徳川家康が入った。『多聞院日記』には家康の伏見入城を「天下殿になられ候」と記しており、伏見城が天下人の城と認識されていたことがわかる。1600年(慶長5)、関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いでは、家康の家臣鳥居元恵が守る伏見城は、石田三成ら大坂方の攻撃を受けて全焼した。

関ヶ原の戦いに勝利した家康は、木幡山伏見城を再建した。伏見城では、家康・秀忠·家光の三代の将軍宣下式や武家諸法度の告知などが行われ、豊臣期からの天下人の城として機能したが、寛永(1624~44)初年に二条城が拡張・整備されると廃城となり、天守は二条城に移された。

木幡山の地形を利用した縄張

天下人の城として築かれた伏見城は、北側に重防御を施し、南側は宇治川を防御ラインとした。

桃山御陵地に眠る城跡

伏見城は、豊臣秀吉が京都の指月岡に築いた「隠居屋敷」、これを本格的城郭に改造したのが「指月伏見城」で、大地震による倒壊後に木幡山に築き直した「木幡山伏見城」と、徳川家康が同じ場所に再建した徳川期の「木幡山伏見城」の4時期に分けられる。

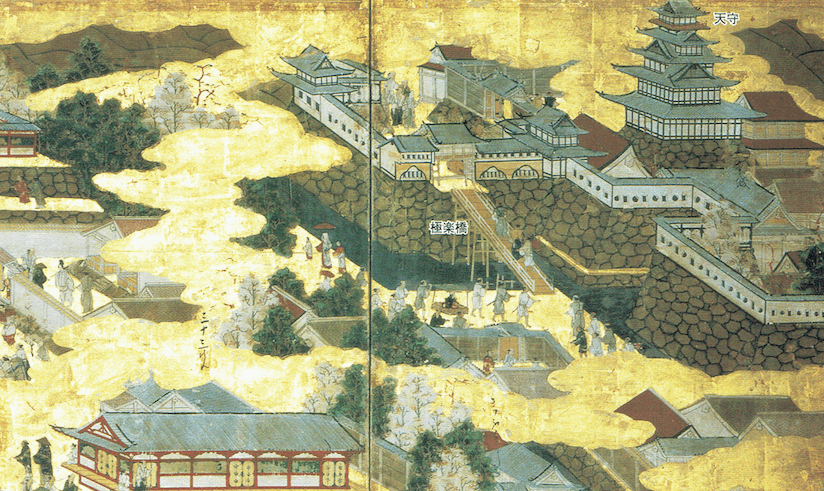

木幡山伏見城は、ほぼ全域が宮内庁の桃山御陵地(明治天皇陵)に含まれているため、現在は自由に立ち入って縄張の調査をすることができないが、反面、桃山陵と桃山東稜の築造で改変された部分などの一部を除いて開発を免れたため、廃城時の遺構がよく残っている。地形の現況をよく反映している縄張図には、地元の郷土史家加藤次郎氏が詳細な測量図を手に踏査して作成したものがある。また、「伏見御城郭并屋敷取之絵図」や「諸国古城之図」をはじめ、伏見城や城下を描いた絵図が残されているし、「洛中洛外図屏風」などにも描かれている。また、曲輪の名称などを記した文献も数多く知られており、これらの資料と、近年限定的に可能になった立ち入り調査の知見から、伏見城の縄張を知ることができる。

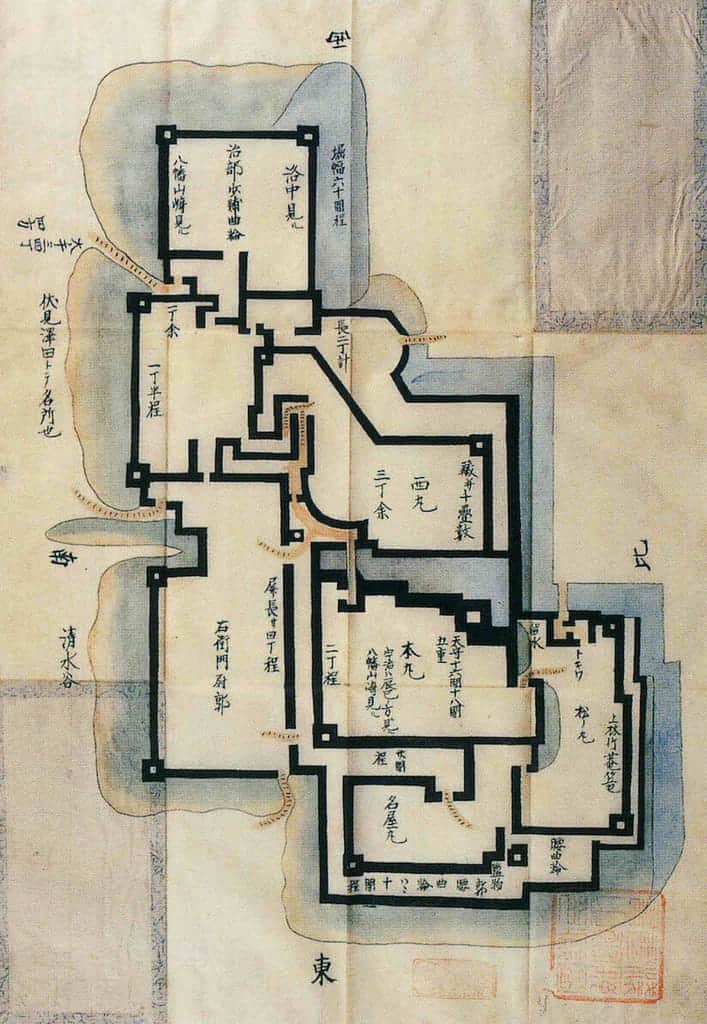

「諸国古城之図」は広島藩主浅野家に伝わった城郭絵図集。1683(天和3)年ごろとされる成立時に、すでに廃墟になっていた城の図117点からなる。伏見城の図は、北西部の曲輪はすでに放棄されていたのか描かれていない。

北側の防御を重視した縄張

縄張は、丘陵頂部の本丸(「木幡山伏見城縄張図」を参照)を中心に、西の丸(二の丸) 、東に名古屋丸、北東に松の丸を配し、それぞれは空堀で隔てられている。これらの曲輪の北側を、治部池から紅雪堀まで、ぐるりと堀が取り囲み、その中央に角馬出の出丸を配している。これらは、宇治川に守られた南面に比べて弱い北面に設けられた防御ラインである。曲輪の名称は徳川期になっても踏襲されており、家康の再建時にも城の中核に大きな変更はなかったことが窺えるが、本丸と名護屋丸を結ぶ虎口(出入口)が塞がれたり、天守台を

本丸の塁線から離れて築く、といった改変が行われたと推定される。これらの曲輪の南側を治部少丸などが取り巻いている。

治部少とは石田三成のことで、「治部少丸」とは屋敷がおかれたことによる曲輪名であろう。三成に限らず、秀吉の部下である各大名は城内に屋敷をもち、この地で秀吉の政治を支えていた。

山里丸の南西から半島状に突き出した御茶屋山の先端には、大和国比蘇寺の東塔を移した三重塔が宇治川につながる御船入を見下ろすように建っていたが、1601年(慶長6) 、家康によって三井寺に移築されて現存している。

北側にもうーつの防御ラインを形成した弾正丸・大蔵丸などの曲輪と、これらを取り巻く巨大な堀は、『諸国古城之図」には描かれず、徳川期までには放棄されたと推定される。この範囲が桃山御陵地に含まれず、遊園地や模擬天守などが造られたのも、江戸時代以来伏見城の範囲外とされていたためと考えられる。

幕藩体制の確立

織豊政権

桃山美術

桃山文化を象徴するのが城郭建築である。この時代の城郭は軍事的·政治的な理由から、それまでの山城と違って交通の便利な平地につくられ、重層の天守(天守閣)をもつ本丸と、土塁や水沿で囲まれ、いくつかの石垣で築かれた郭をもつようになった。中世の山城は山の斜面を利用して土塁と空堀をつくり、戦時の防塞としての役割を果たしていたが、この時代の城は領国支配の利便をも考慮して、小高い丘の上に築く平山城や平地につくる平城となり、軍事施設としての機能とともに城主の居館・政庁としての機能をも合わせもつものとなった。安土城や大坂城・伏見城などは、全国統ーの勢威を示す雄大・華麗なもので、城の内部には書院造を取り入れた居館で人が設けられた。