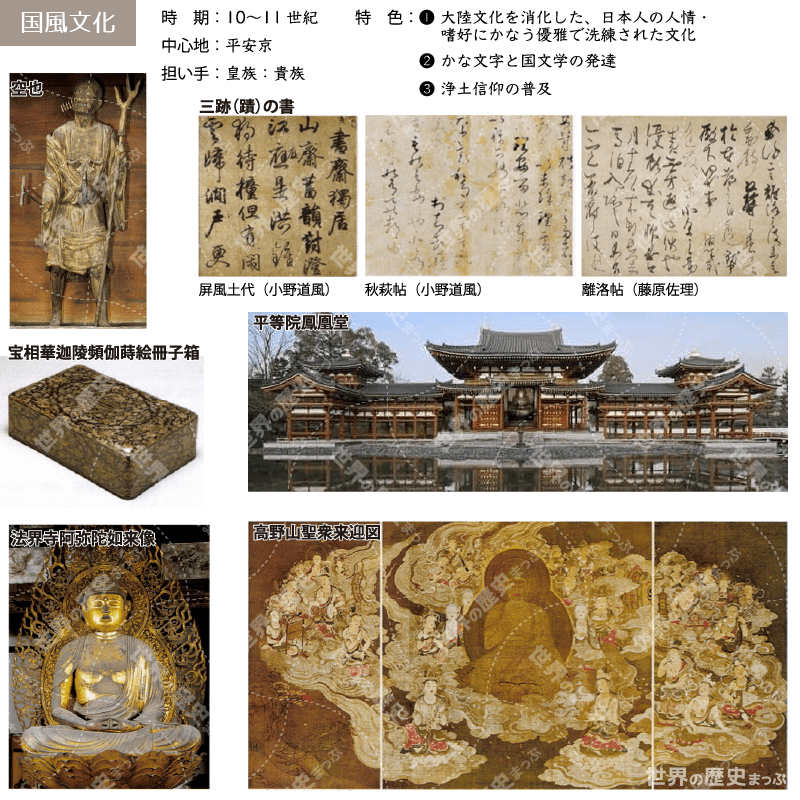

国風文化

10世紀初め頃から11世紀の摂関政治期の文化。藤原文化ともいう。

- 中心地:平安京

- 担い手:貴族

- 中国(唐・宋)文化を摂取・消化し、日本の風土にあった文化が誕生

- 仮名文字の発達(国風化)から国文学の発達

- 浄土教の普及(阿弥陀信仰)

国風文化

貴族政治と国風文化

国風文化

国風文化の特色

摂関政治の時期、10〜11世紀ころの文化を国風文化または藤原文化という。

遣唐使が中止(894)されたこの時代にも、民間の商人らによって大陸からの文物が輸入され、それらは「唐物」として尊重され続けた。しかし、9世紀の弘仁・貞観文化が唐の直接的な影響を強く受けたものであったのに対して、この時代には、長期にわたって摂取された唐文化の消化・吸収が進行し、わが国在来の文化と融合して、その後の日本文化に大きな影響を与えていく思想・文学・美術・風俗などが主に貴族層によって生み出された。

宗教

宗教面では、8世紀以来の神仏習合の動きがいっそう強まり、一方、中国からもたらされた浄土の教えも在来の信仰と融合する形で貴族層に広まった。

文学

文学面では、和歌や仮名文字が盛んになるが、そこに込められている感性や美意識は必ずしも日本固有のものではなく、漢詩など中国文学の影響を強く受けたものが多分に含まれていたと考えられている。

特色

「国風文化」は中国の文化を否定したり、それと断絶したところで生まれたものではなく、あくまで中国文化を消化・吸収するなかで形成されていった文化とすることができる。

したがって、国風文化の「国風」としての特色は以下のようにまとめられる。

- 貴族層による大陸文化の消化・吸収が進み、そのなかで後世に大きな影響を与えていく日本人の感性や美意識が磨かれたこと。

- このような感性を表現する手段としての仮名文字や美術様式、さらには生活様式などの基礎が築かれたこと。

- 国境の確定や対外的孤立主義とも関係して、上記の感性やこれを表現するための手段・様式を、日本人(民族)独自のものとする意識が生まれたこと。

国文学の発達

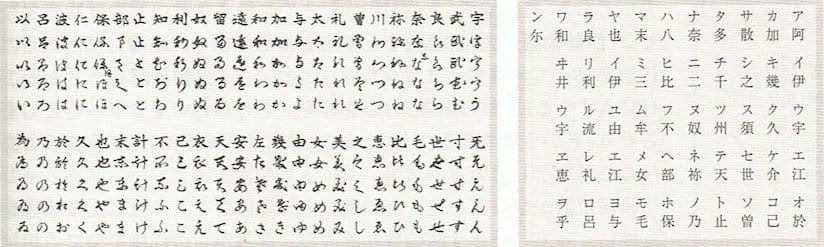

文字

中国の文字である漢字によって、日本語を表現しようとする努力は、漢字の受容直後から始まった。当初は、人名・地名などの固有名詞を漢字の音を用いて表記する試みがなされ(埼玉県稲荷山古墳出土鉄剣銘の「獲加多支鹵など)、奈良時代には漢字の音訓を用いて、和歌などを書き記す万葉仮名が発達した。8世紀後半以降には、この万葉仮名で書状などの普通の文章を記す例も見られるようになる。

平安時代に入ると万葉仮名の字体が崩されて草書体となり(草仮名)、さらに簡略化されて平仮名が成立し、主に宮廷女性によって書状や歌のやりとりに用いられた。

片仮名は、僧侶が漢文で書かれた仏教の経典などを訓読するために考案したもので、万葉仮名の漢字のごく一部を取り出し、その音を用いて漢文の文章の傍訓や送り仮名を記した。これらの仮名文字は、11世紀の初めになると字形もほぼ一定し、上記のような分野で盛んに用いられるようになった。

一方、公的な政治の世界を中心とする男性貴族の社会では、依然として漢字・漢文が正式なものとして用いられたが、『御堂関白日記』などの日記では、正規の漢文とはかなり文体の異なる日本化した漢文が書かれるようになる。

仮名の音節

『万葉集』の仮名には静音と濁音の別があり、また、エキケコソトノヒヘミメヨロの13音が2種にわかれ、合計87の音節があった。この区別は奈良時代から乱れ始め、9世紀初めの延暦年間に習字の手本として用いられた「あめつちの詞」では、

「あめ(天)つち(地)ほし(星)そら(空)やま(山)かは(川)みね(峰)たに(谷)くも(雲)きり(霧)むろ(室)こけ(苔)ひと(人)いぬ(犬)うへ(上)すゑ(末)ゆわ(硫黄)さる(猿)おふせよ(育せよ)えのえを(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」

という48文字となった。なお「いろは歌」はこれから「江」を除いた47字からなっており、平安初期に存在していたと考えられるア行の「エ」とヤ行の「エ」の区別がされていない。

「いろは歌」は、空海の作ともいわれるが、おそらく平安時代の中期以後のものであろう。

また「五十音図」は、インドの梵字の知識をもとに日本語の音節組織を図式化したものである。吉備真備の作ともいわれるが、これには真言宗の僧侶が関係したと考えられる。

このように、日本語を書き表すための文字や文体の工夫が進んでいくにしたがい、それらを用いて日本人の感覚をより生き生きと表現することが可能となり、和歌をはじめとする国文学が発達した。

和歌

和歌については、漢詩文が盛んだった9世紀前半にも私的な宴会などでは和歌が詠まれていたが、9世紀後半になると六歌仙(僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主)らの歌人が活躍し、10世紀に入ると、905(延喜5)年に最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が成立する。

『古今和歌集』には、中心的編者である紀貫之の「仮名序」と共に、漢文の「真名序」があり、またその構成にも9世紀の勅撰漢詩文集の影響がみられる。これ以後、和歌は漢詩とともに宮廷の行事の中でも重要な位置を占め、歌合などが盛んに開催されるようになり、勅撰和歌集も相次いでつくられた(これらを総称して三代集、八代集という)。

物語

物語では、かぐや姫の説話を題材とした『竹取物語』をはじめとして、貴族社会の様子を描いた『宇津保物語』継子物語の先駆である『落窪物語』などが10世紀までにつくられ、また歌物語としては『伊勢物語』『大和物語』などが生まれた。さらに紀貫之が土佐守の任期を終えて帰京するまでを仮名でつづった『土佐日記』は、

「をとこ(男)もすなるにき(日記)といふものを、をむな(女)もしてみむとてするなり」

という書き出しで始まっており、当時の仮名文字及び仮名文学の位置を示している。

摂関政治が全盛期を迎えた10世紀末以降になると、仮名文学は宮廷女性によっていっそう洗練されることとなった。これは中央での相対的に安定した政治状況の中で、皇后など地位の高い女性の元に才能豊かな女房(侍女)が集まり、一種の文芸サロンを形成したためである。なかでも一条天皇の皇后藤原定子に仕えた清少納言の随筆『枕草子』と、藤原道長の娘で同じく一条天皇の中宮藤原彰子に仕えた紫式部の長編小説『源氏物語』は、その最高峰ともいえる作品である。このほか、藤原道綱母の『蜻蛉日記』『紫式部日記』『和泉式部日記』、菅原孝標女の『更級日記』などの日記文学には、女性特有の細やかな感情が表されている。

『紫式部日記』には、中宮彰子・皇后定子・斎院選子内親王(村上天皇の娘)らに仕えた女房の容姿や性格、才能などを具体的にあげて批評した箇所がある。

和泉式部については、手紙のやりとりは巧みだが、歌というものが十分にはわかっていないとし、『栄花物語』の作者赤染衛門については、風格のある歌を詠むが、格別優れた歌人とはいえない、となかなか手厳しい。とりわけ清少納言については、漢文学の知識をひけらかして得意になっているのは鼻もちならず、このような軽薄な人の将来はろくなことがないと痛烈であるが、これは紫式部と清少納言が、彰子と定子という対抗関係にあった后に仕えた女房だったことも影響していると考えられる。

これに対して紫式部本人は、幼い頃から父の教えで学問を身につけてきたが、その知識をひけらかすことなく、目立たないように心がけているとしており、当時の貴族女性と漢文学との複雑・微妙な関係が示されていて興味深い。

勅撰和歌集

三代集

- 『古今和歌集』905年 紀貫之ら

- 『後撰和歌集』961年 清原元輔ら

- 『拾遺和歌集』996? 藤原公任?

八大集(三代集に下の五つを加える)

- 『後拾遺和歌集』1086年 藤原通俊ら

- 『金葉和歌集』1126年 源俊頼ら

- 『詞花和歌集』1141年 藤原顕輔ら

- 『千載和歌集』1187年 藤原俊成ら

- 『新古今和歌集』1205年 藤原定家ら

おもな著作物一覧

『古今和歌集』紀貫之ら

『和漢朗詠集』藤原公任ら物語

『竹取物語』未詳

『伊勢物語』未詳

『宇津保物語』未詳

『落窪物語』未詳

『源氏物語』紫式部

『蜻蛉日記』藤原道綱母

『枕草子』清少納言

『和泉式部日記』和泉式部

『紫式部日記』紫式部

『更級日記』菅原孝標女その他

『和名類聚抄』源順

浄土の信仰

仏教では、宮中で正月に最勝王経を講読する御斎会など、奈良時代以来の国家仏教の流れをくむ法会が行われる一方、9世紀に成立した天台宗・真言宗がさまざまな祈祷を通じて朝廷・貴族の現世利益の願望にこたえ、その勢力を大きく伸ばしていった。

神仏習合の面では、日本の神は仏(本地仏)が仮に姿を変えて現世に現れたもの(権現)とする本地垂迹説が唱えられた。

また疫病や災厄をもたらす神に対する従来の信仰と、故人の冥福を祈る仏教思想が融合して御霊信仰が生まれ、疫病や怨念を鎮めるための御霊会が盛んに行われた。

藤原氏の陰謀の犠牲となった菅原道真が、死後に大きな祟りをなしたと信じられたため、北野神社に天神としてまつられたり、八坂神社(祇園社)の祭礼である祇園祭(祇園御霊会)が始まるなど、10世紀半ばから後半にかけて御霊信仰は広がり、後世にも大きな影響を及ぼした。

こうしたなかで10世紀以降、現世利益を追求する既存の仏教とは異なり、浄土への往生を求めることで現世の苦しみから逃れることを説く浄土教が流行するようになった。仏教の浄土には弥勒浄土や薬師浄土などがあるが、9世紀には天台宗の円仁が、念仏によって阿弥陀仏に帰依することにより、極楽浄土への往生を願う信仰を中国からもたらしていた。10世紀に入ると、既存の教壇に属さない民間布教者で「市聖」と呼ばれた空也が、京の市で念仏の教えを熱心に説いて貴族や庶民の信仰を集めた。その後、天台宗出身の源信(恵心僧都)が『往生要集』を著し、多くの仏典から地獄と極楽浄土の姿を克明に書き出して「厭離穢土、欣求浄土」(穢れた現世を厭い、浄土への往生を願い求める)を説き、浄土にいたるための念仏の方法を具体的に示した。

そこでは、のちの鎌倉新仏教が強調した称名念仏よりも、感覚的に浄土の姿をイメージするという意味での念仏が重視されており、これがこの時期の浄土美術の発展にも大きな影響を与えた。

さらに11世紀には、現世での頻繁な災害や治安の悪化を背景に末法思想が流行し、死後の浄土への願望はますます強まっていく。

このような浄土信仰の高まりと同時に、慶滋保胤の『日本往生極楽記』、大江匡房の『続本町往生伝』、三好為康の『拾遺往生伝』など、阿弥陀仏に帰依して極楽往生したと信じられた人物の伝記である往生伝もつくられた。

貴族の浄土信仰

藤原道長は、晩年法成寺の建立を急ぎ、臨終に際しては九体阿弥陀堂のなかに臥して、目には弥陀の尊像を排し、耳で尊い念仏を聞き、心に極楽浄土を思い、阿弥陀仏の手から伸びる糸を握りながら最後の息をひきとったといわれている。当時の貴族の考える浄土は、この世においてその美しさを味わおうとする美的要求の強いもので、いわば聞く念仏、見る極楽の教えであり、鎌倉時代の法然や親鸞らの浄土信仰とは大きく異なるが、優れた浄土教美術を生み出した意義は大きい。

国風美術

美術の分野においても、9世紀までの東風の直輸入ではなく、これを十分に消化・吸収し、日本風に洗練された美術が成立する。

絵画

絵画では、中国的な技法を用いながら、日本の風景などを題材とした大和絵が、屏風・襖に描かれた。摂関期の大和絵画家としては、巨勢金岡・飛鳥部常則らが著名だが、彼らの作品は残念ながら現存しない。

工芸

工芸の分野では、貴族が用いる調度品などに多くみられる蒔絵の技法が発達した。蒔絵とは、漆を使って文様を描き、その上に金銀などの粉を蒔き付けて文様とする装飾的な漆器で、この時代の作品では仁和寺の三十条冊子筥などが著名である。

宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱(ほうそうげかりょうびんがまきえさっしはこ) | 京都国立博物館 | Kyoto National Museum

書道

書道の分野では、9世紀の三筆に代表される唐様に対して、より穏やかで優美な書風の和様がもてはやされ、小野道風、藤原佐理、藤原行成が三蹟と称された。このうち行成の子孫は世尊寺流と呼ばれ、近世にいたるまで書道の家としての地位を保った。

建築

平等院 – 世界の歴史まっぷ

浄土教の流行は、その念仏の方式から美術の面にも大きな影響を与えた。建築では、現世に極楽浄土の姿を表すということから、池を中心とする庭園の正面(西側)に阿弥陀如来を安置した阿弥陀堂を配する寺院建築が発達する。

藤原道長が建立した法成寺は、その壮麗さで著名だが現存せず、その子頼通が宇治の別荘に建てた鳳凰堂を中心とする平等院が代表的な遺構として残っている。鳳凰堂の本尊は、当時の代表的な仏師定朝の作になる平等院阿弥陀如来坐像である。定朝は多くの需要にこたえるため、仏像の各部分を別々の工人に分担して制作させ、これを寄せ合わせて1体の像とする寄木造の技法を完成した。また鳳凰堂の扉や壁には、極楽往生をとげる人物や、彼らを迎える阿弥陀仏の姿が描かれており、これも当時の念仏のあり方を示している。なお、阿弥陀仏が往生しようとする人々を迎えに現世に来臨する姿を描いた絵画は来迎図と呼ばれており、高野山聖衆来迎図がその代表的作品として残されている。

貴族の生活

住宅

9世紀後半から10世紀ころになると、貴族は寝殿造という形式の邸宅に住むようになる。これは、公卿であれば多くの場合1町(約120m四方)の敷地に、寝殿を中心としてその北・東・西などに対(対屋)を配し、これらを渡殿や廊で連結したもので、寝殿の前には池をもつ庭園が広がり、東西の対から池に向かって廊が延び、その先に釣殿などが設けられていた。これらの建物は白木造・檜皮葺で、一部を除けば壁を持たず、広い空間を屏風や帷帳で適宜仕切って使用したらしく、その点では壁塗りで瓦葺かわらぶきの中国風建築とは大きく異なっていたが、一方で建物を廊などにより連結する方式には中国住宅の影響もみられる。

衣服

衣服では、男性の正装として束帯、これを簡略化した衣冠、女性の正装には女房装束(十二単)が用いられた。これらは唐風の衣服をもとにしながら、これを大胆に改変し、日本風に改めたものだった。また略装として、男性では直衣・狩衣、女性では小袿などが用いられた。

食生活

食生活の面では、米を蒸した強飯や炊いた姫飯を主食としていた。また、仏教の影響で牛馬などの獣の肉は避けられ、副食には魚・鳥などの肉や野菜が用いられた。食事は日に2回が原則だったが、さまざまな行事に伴う宴席も多かった。

貴族の一生

貴族の一生を略述すると、ほとんどの場合、母の実家で母方の祖父母の後見によって養育され、10〜15歳になると男子は元服、女子は裳着と呼ばれる成人式をあげる。その後、10代半ばから20代前半にかけて結婚するが、結婚した男女は妻の両親と同居するか、新居をかまえて住むのが一般的であった。

邸宅は、父から娘へと伝領されることが多かった。また浄土教の影響もあり、世俗社会での先行きがみえたり、晩年の境地に達したりすると、出家するものが多かった。日常生活のなかでは、中国古来の陰陽五行説に基づく陰陽道などの俗信に左右されて日や方向の吉凶に敏感になったり、穢れを極端に避ける傾向が強かった。そこで悪夢などの怪異があった場合には物忌と称して自宅に引きこもったり、外出に際しては悪いとされた方向を避けて自邸から一旦別の場所に移る方違かたたがえを行ったりした。

典型的な貴族の生活

10世紀半ば、右大臣に昇った藤原師輔が子孫のために書き残した家訓には、貴族の守るべき日課として

「朝起きたならば、属星(その人の一生を支配するとされる星で、北斗七星がそれに配された)の名を7回唱え、次に鏡で自分の顔をみて健康状態を調べ、暦(日の吉凶を細かく記した具注暦)をみて日の吉凶を知る。次に楊枝で歯の掃除をし、西に向かって手を洗う。さらに仏の名を唱え、日頃信仰している神社のことを念じ、昨日のことを具注暦の余白に記す。その後、粥を食べ、頭髪をとき(3日に1度)、手足の爪を切る(丑の日に手の爪、寅の日には足の爪を切る)」

などがあって、神仏への信仰や俗信に彩られた当時の貴族の生活をうかがうことができる。