イギリス東インド会社 East India Company(

A.D.1600〜A.D.1858)

エリザベス1世の特許状により成立した特権的貿易会社。喜望峰・マゼラン海峡間の貿易を独占。海外植民地では法律制定・貨幣鋳造・軍事権などを与えられ、政府に比する性格を持った。アンボイナ事件以降インド経営に力を注いだ。プラッシーの戦いを契機にインド征服戦争を進めた。

イギリス東インド会社

- 1600年、エリザベス1世の特許状により成立した特権的貿易会社。喜望峰・マゼラン海峡間の貿易を独占し、海外植民地では法律制定・貨幣鋳造・軍事権などを与えられ、政府に比する性格を持った。主にインド・中国貿易で栄えたが、やがて国内で自由貿易の要求が高まると権利を縮小され、1858年のインド大反乱勃発を機に解散させられた。

- 1600年設立の特権的貿易会社。当時東アジアとされた、喜望峰からインド・マゼラン海峡にかけての貿易独占権を付与され、アンボイナ事件以降インド経営に力を注いだ。1858年解散した。

- 1600年、エリザベス1世の特許状により設立された貿易会社。インド貿易と中国貿易に力を入れ、1757年のプラッシーの戦いを契機にインド征服戦争を進めた。イギリスの植民地獲得が進むにつれ、現地の領土支配を目的とする準政府的な組織へと性格をかえていった。

9章 アジア諸地域の繁栄

清代の中国と隣接諸地域

清代の社会経済と文化

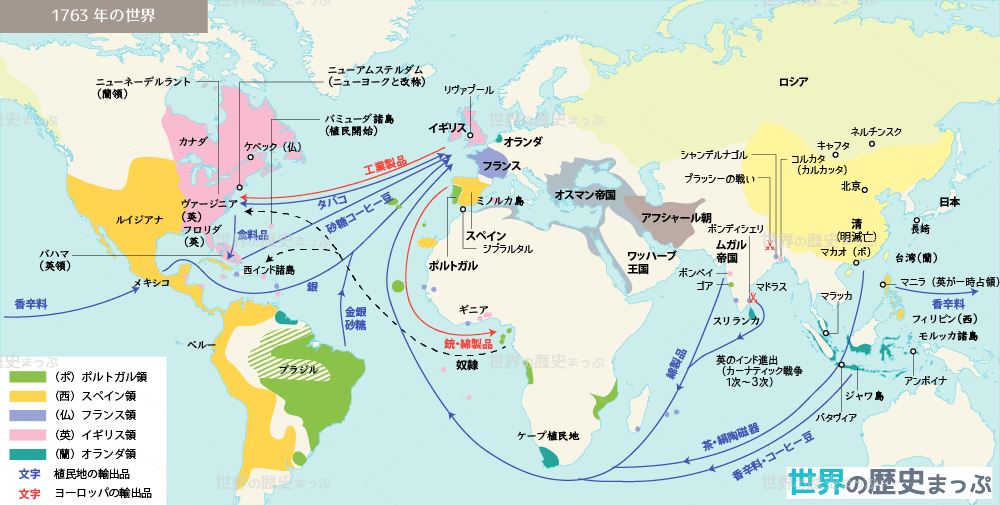

1685年には広東・福建などに海関(税関)を設け、海外貿易を統制した。当初の貿易相手は、すでに明朝末から来航していたポルトガル・スペイン、さらにその後に来航してきたオランダ・イギリスなどであった。イギリスは18世紀になるとポルトガル・スペインなどを圧倒して、中国貿易を独占した。そして東インド会社をとおして中国の生糸や陶磁器・茶などを輸入したが、その代価は銀で支払われ、その額は巨額にのぼった。このため銀がいっそう中国内に流入した。

南アジア・東南アジア世界の展開

ムガル帝国

ムガル帝国に反抗したマラーター族は、17世紀中ごろからデカン西北部の山岳地帯で急速に台頭してきたヒンドゥー勢力である。これを率いたシヴァージー(1627〜1680)は武勇をもって知られ、たくみなゲリラ戦法でムガル軍を大いに苦しめ、1674年に即位式を挙行してマラーター王国を創始した。彼の死後にマラーター勢力は一時衰えたが、18世紀前半に再び強力となり、バラモン出身の宰相を中心とする有力諸侯の連合国 家(マラーター同盟)をたて、ムガル帝国を圧倒し北インド一帯を支配下においた。しかし、1761年に南下するアフガン軍とデリー近くのパーニパットで戦って敗れたため、インド統一の野望はついえた。その結果、同盟はほぼ解体し諸侯は事実上独立するが、それらの国も1775年から1819年にかけて前後3回戦われたイギリス東インド会社との戦争(マラーター戦争)に敗れ、デカンの支配権はイギリスに奪われた。

11章 ヨーロッパ主権国家体制の展開

ヨーロッパ主権国家体制の形成

エリザベス1世と植民地帝国への端緒

スペインの封鎖政策によって、アントウェルペンが崩壊したため、そこからアジアの商品が買えなくなったイギリスは、東地中海(レヴァント地方)との貿易をおこなう会社をつくった。1600年にはオランダに対抗して東インド会社が認可され、アジアとの直接貿易も始まった。もっとも17世紀前半では、資金力などの点で、イギリス東インド会社はオランダのそれに対抗できず、「アンボイナ事件」もあって、香料産地のインドネシアには入っていけなかった。

ヨーロッパ諸国の海外進出

オランダ東インド会社の活動

1623年には、イギリス人のいう「アンボイナ虐殺事件」によって、インドネシア水域からイギリス人を追放することにも成功した。

- オランダ東インド会社の活動 – 世界の歴史まっぷ

ヨーロッパ諸国の海外進出

遅れてきた諸国(英・仏両国のインドへの定着)

イギリス東インド会社は、ケープからマゼラン海峡までの地域について、貿易のみならず外交・軍事の権利を与えられていたものの、17世紀中期に改革されるまでは継続性にとぼしく、オランダのそれにくらべてきわめて弱体であった。このため、とくに「アンボイナ虐殺事件」以降は、やむなくインドに拠点をおくことになった。インドでは、スラトやマドラス、ボンベイなどに大規模な商館が設けられ、貿易の拠点となったが、しだいにカルカッタががイギリスによる支配の中心となっていった。

これにともなって、輸入品も変化した。17世紀後半以降、ヨーロッパでは香料の人気が衰え、茶やインド産綿織物の需要が高まったので、これが主要な輸入品となったのである。こうして輸入されたインド産絹織物に対抗しようとして技術革新が進んだことが、イギリスで綿織物工業が発展し、産業革命の先駆けとなった一因であった。

17世紀のインドでは、ムガル帝国による支配領域がシャー・ジャハーンやその息子、アウラングゼーブの手で拡大されていったが、18世紀に入ると、国民の大半をなしたヒンドゥー教徒が不満を抱きはじめたうえ、アウド・ハイデラバード・ベンガル・カーナティックなどの地方の有力な支配者(太守)はしだいに独立の傾向を強めたため、その大帝国は分裂を始めた。パンジャーブ地方ではシク教徒の反乱があり、西部では、ヒンドゥー・マラーター同盟による侵入がくりかえされ、1739年にはイランのナーディル・シャーがデリーにまで侵攻するなど、ムガル帝国は名目的な存在となっていった。

18世紀には、英・仏両国はたがいにインド各地の地方支配者間のこうした対立を利用しつつ、激しい抗争を展開する。18世紀中期には、フランスはデュプレクス(フランス領インド総督)(1697〜1763)の指揮下に、イギリス東インド会社と軍事対立を続け(1757年 プラッシーの戦い)、勢力を拡大した。

プラッシーの戦いとイギリスのアジア経営

ヨーロッパで七年戦争(1756〜1763)( プロイセンとオーストリアの絶対王政)が始まると、戦火はアジアにも広がった。1757年、カルカッタの北で書記ロバート・クライヴの率いるイギリス東インド会社がフランス・地方支配者(ベンガル州総督)連合軍を破り(プラッシーの戦い)、ベンガルにおけるフランス勢力は決定的な打撃をうけた。また、この戦いによって、ムガル帝国のベンガル州総督が完全にイギリスの傀儡になってしまったことで、イギリスのインド支配の基礎が固まった。敗れたフランスは、この戦いで本国の国家財政がしだいに傾き、革命の遠因とさえなった。

勝利したイギリスは、ベンガル地方における支配権を確立し、ディワーニ(徴税権)を獲得した。この結果、東インド会社はしだいに、商社から植民地統治機構に変わっていった。こうした領土支配は、1774年ウォーレン・ヘースティングズ(1732〜1818)が初代ベンガル総督となると、さらに強まった。18世紀後半以降、中国からの茶の輸入が激増したため、イギリス東インド会社は1773年、インド産アヘンを専売とし、清朝が鎖国(海禁)政策を強化したために唯一の交易港となった広東にこれを送って、支払いにあてた。このことが、のちにアヘン戦争をひきおこす引き金となった。

12章 欧米における近代社会の成長

アメリカ独立革命

七年戦争後の植民地と本国の対立

1773年、本国議会は、イギリス東インド会社に限りアメリカへ輸出する茶の税を免除する茶法を定めた。これに対し、東インド会社の茶取引の独占権に反発する動きが高まった。同年12月、インディアンに変装したボストンの急進派市民は、ボストン港の東インド会社の船を襲撃し、積荷の茶を海に捨てた。ボストン茶会事件(ボストン・ティーパーティー)と呼ばれるこの事件に対し、本国政府は翌年一連の抑圧的諸法でこたえた。ボストン港は封鎖され、マサチューセッツの自治は制限され、軍隊が駐屯しその費用が押しつけられ、オハイオ川以北はケベックに編入された。

14章 アジア諸地域の動揺

オスマン帝国支配の動揺とアラブのめざめ

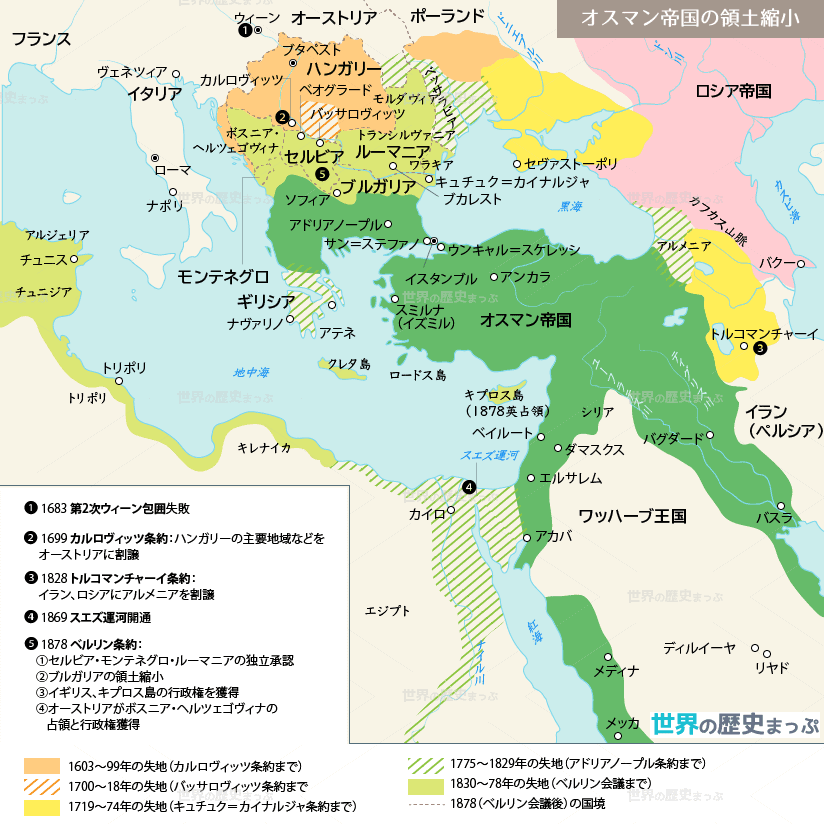

オスマン帝国支配の動揺

インド洋海域では、ヴァスコ=ダ=ガマがアラブの航海士の案内によってインド洋航路を「発見」したあと、「大航海時代」の到来とともに大西洋・インド洋ルートが地中海にかわる国際貿易路となった。ポルトガルはいち早く、1506年にイエメン沖のソコトラ島を、1511年にはペルシア湾のホルムズを占領し、インド洋の通商を支配するようになった。1600年にイギリス東インド会社が設立されると、インドの権益をねらうイギリスは、バスラに商館を設けた。

カージャール朝とアフガニスタン

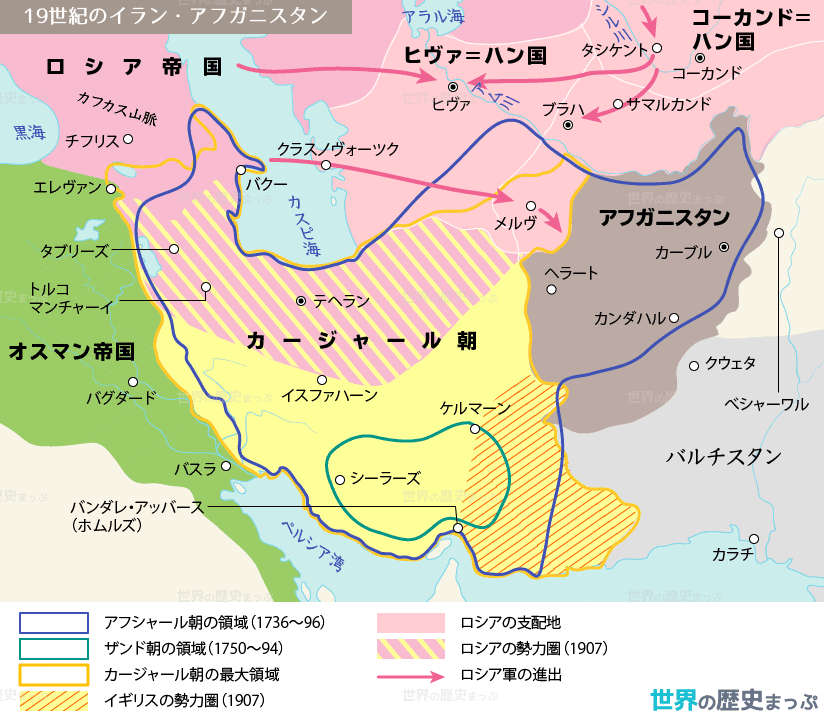

サファヴィー朝崩壊(1722 サファヴィー朝国家)後のイランでは、1736年にトルコ系アフシャール族のナーディル=シャー Nadir Shah (位1736〜47)がアフシャール朝 Afshar (1736〜96)を開き、アフガニスタンからインドに遠征し、デリーで大略奪をおこなった。1751年には、カリーム=ハーン Karim Khan (位1751〜79)によってファールス地方を中心にザンド朝 Zand (1751〜94)が樹立され、65年までにイランの主要部を統一し、イギリス東インド会社がペルシア湾に商館を開設することを認めた。

- カージャール朝とアフガニスタン – 世界の歴史まっぷ

南アジア・東南アジアの植民地化

インド植民地化の進行

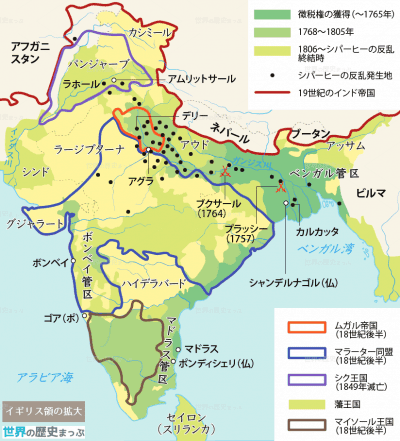

17世紀をつうじてイギリス東インド会社が開いたマドラス(1639)・ボンベイ(1668)・カルカッタ(1690)の3港は、それぞれ南インド・西インド・北インドへの進出の拠点となった。東インド会社は本来は貿易独占会社であるが、独自の軍隊をもち、敵との交戦権や協定締結権を与えられていた。商館はその活動の拠点で、事実上の要塞であった。会社はまたインド人傭兵(シパーヒー Sipahi, セポイ Sepoy)を多数採用して兵員の不足を補った。一方、フランス東インド会社は、マドラス南方のポンディシェリ(1672)とカルカッタ北隣のシャンデルナゴル(1674)を根拠地として、インド経営をイギリスと争うにいたった。

英・仏の会社の争いは、ヨーロッパにおけるオーストリア継承戦争、七年戦争の勃発によって激しさを加えた。まず1742年にデュプレクス(フランス領インド総督) Dupleix (1697〜1763)が総督となりポンディシェリで積極的な活動を始めると、インド人諸侯相互の争いもからんだ戦争が勃発した。南インドでは前後3回にわたるカーナティック戦争 Carnatic War (1744〜48, 1749〜54, 1756〜63)が戦われ、インド人諸侯と組んだフランスの敗北に終わった。また北インドでは1757年にカルカッタ北方のプラッシー Plassey で、クライヴの率いるイギリス東インド会社軍が親仏反英のベンガル太守軍に勝利した(プラッシーの戦い)。こうしてフランス勢力をインドから駆逐したイギリスは、土着の王侯たちを軍事力で圧倒しつつ、独占的にインド経営を進めることになった。

アウラングゼーブの死後にムガル帝国が弱体化すると、アウド太守・ベンガル太守をはじめとするムスリム諸侯がつぎつぎに独立した。西北方面ではイラン・アフガン両勢力の侵攻があいつぎ、パンジャーブではシク教徒が力を強めた(シク王国)。西部デカンではマラーター族が勢力を回復し(マラーター同盟)、南部デカンでは将軍ニザームル=ムルク Nizam al-mulk がムガル帝国から独立してハイデラバード王国 Hyderabad をたてた。さらにその南には同じくムスリムの支配するマイソール王国 Mysore が存在した。こうしたインド内部の分裂と、地方に割拠する王侯たちの反目とは、すぐれた艦隊と火器とをもつイギリス東インド会社の進出に絶好の機会を与えた。プラッシーの戦いでベンガルに足場をきずいたイギリスは、1764年のブクサールの戦い Buxar で再び土着勢力を破り、翌1765年にムガル皇帝からベンガル・ビハール・オリッサのディワーニー diwani (徴税・行政権)を獲得し、東インドの広大な土地の事実上の支配者となった。会社はもはや単なる貿易企業体ではなくなり、インドの土地と住民を直接支配し、インド人から徴収した税を主たる財源とする権力機構となった。「インドの富」はこうしてイギリスに流出し、イギリス本土における産業資本の成長に貢献した。

これまで東インド会社のインド経営は独自の立場から進められてきたのであるが、会社の性格のこうした変化は本国政府の干渉を招くことになった。1773年にイギリス政府は規制法 Regularing Act を制定し、カルカッタ駐在のベンガル知事をベンガル総督に格上げして、マドラス・ボンベイ両管区を含むインドの経営の最高責任者に任じた。政府はこの総督をつうじてインド経営全体を監督することになったのである。さらに1784年に制定されたインド法 India Act により会社は本国政府が新設した監督局の監視下におかれることになった。

初代ベンガル総督ウォレン=ヘースティングズ Warren Hastings (任1774〜85)は、会社の赤字財政と取り組み、行政機構を整えるなど、植民地支配強化のための改革をおこなった。彼が採用したインド人勢力に対する積極策、すなわち戦って領土を併合するか軍事保護条約を結んで従属させるかという両面政策は、後続の総督たちによってもうけつがれた。そうした侵略の例としては、次のものがある。

- 4次にわたるマイソール戦争によって武勇の誉れ高いムスリム君主ハイダル=アリー Hyder Ali とその子(ティプ=スルタン Tipu Sultan)を破り、南インドに地歩を固める(1767〜69, 1780〜84, 1790〜92, 1799) 。

- ハイデラバード王国と軍事保護条約を結んでこれを従属させる(1789)。

- 3次にわたるマラーター戦争によって中部・西部デカンに勢力を確立する(1775〜82, 1803〜05, 1817〜19)。

- グルカー族と戦ってネパールを服属させる(1814〜16)。

- シンドの内政を圧迫し最後にこれを併合する。

- 18世紀末から台頭し19世紀初めランジト=シン Ranjit Singh (1780〜1839)のもとで最強となったシク王国を、彼の死後2回の戦争の末に破ってパンジャーブを併合する(1845〜46, 1848〜49)。

- アウドのムスリム政権に干渉したのちこの国を併合する(1856)。

さらに総督ダルハウジー Dalhousie (任1848〜56)は、王侯が直系の世継ぎをもたずに死んだ場合、その領土を会社が没収するという「失権の原則」を実施し、王侯たちを恐怖と屈辱に陥れた。

インド社会の変化

イギリスのこのような積極策にでたのは、単に領土を獲得し地税を徴収するだけのためではなかった。本国における産業革命の進行にともない、原料生産地および商品市場としての植民地インドの重要性が高まったからである。イギリス本国の新興産業資本家や特権をもたない商人たちは、早くからイギリス東インド会社のアジア貿易独占を批判し自由貿易を求めてきたが、イギリス政府はこうした要求のもとに1813年に会社のインド貿易独占を廃止し、33年には会社の商業活動を全面的に停止させた。ここにいたってインドはイギリス産業資本の自由な市場として解放され、会社はインド統治の機関にすぎなくなった。また同じ1833年のインド統治法によってベンガル総督はインド総督と改称され、全インドの植民地統治機構が、カルカッタ駐在の総督と、そのもとにおかれたインド政庁に集中することになった。

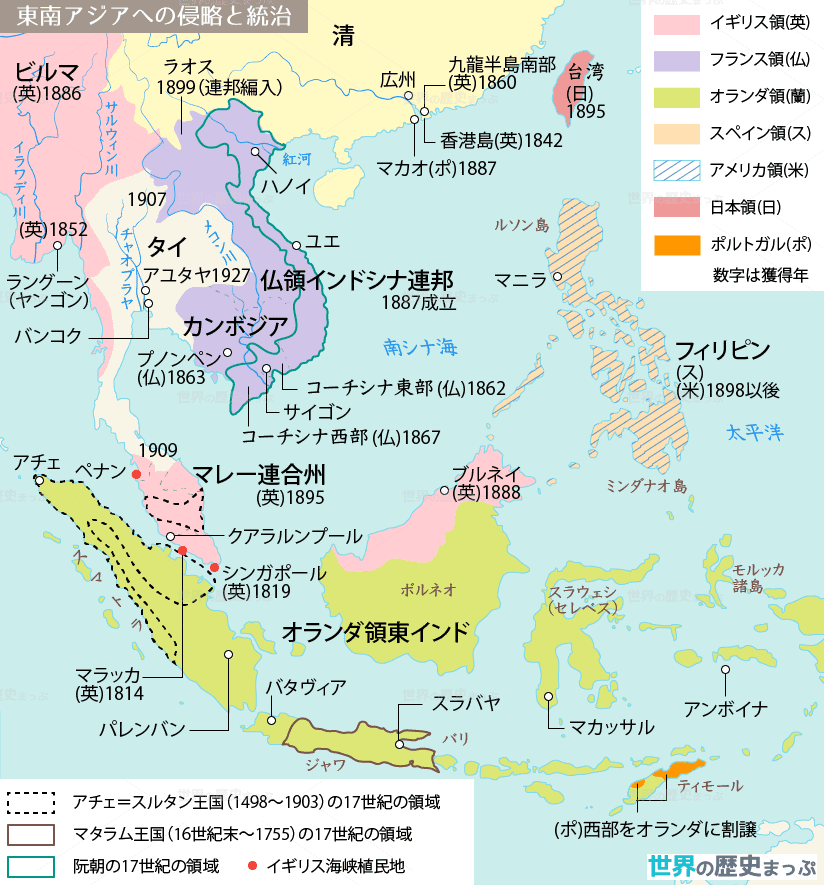

諸島部の植民地化

18世紀末からマレーに進出したイギリス東インド会社は、オランダ勢力を駆逐してペナン(1786)シンガポール(1819)・マラッカ(1824)をつぎつぎに獲得し、これら3地方を一括して海峡植民地 Straits Settlements とした(1826)。この植民地は、1858年の東インド会社解散にともないイギリスの直轄植民地となった(1867)。イギリスはその後マレー半島内部の諸侯国(スルタン領)に干渉を加え、これを保護国化してマレー連合州を組織させ(1895)、またブルネイ(1888年保護領化) ❸ やマレー半島内の非連合州とともにシンガポール駐在の海峡植民地知事の統轄下においた(1909)これらの地域は全体でイギリス領マラヤとも呼ばれる。イギリスがこの地域でこうした積極策にでた理由のひとつは、競争相手であるヨーロッパ諸国に対抗するためでもあり、もうひとつはこの地の錫とゴムの資源を確保するためである。

19世紀に入るとマレー半島ではまず錫の採掘が、同世紀末からはゴムのプランテーション栽培がさかんになるが、それにともない中国人やインド人の労働者が多数移住した。この地域の今日の複雑な民族構成はその結果である。なお1824年に結ばれた英蘭協約は、ナポレオン戦争後のこの地域の勢力範囲を確定したものとして重要である。これによりマラッカ海峡を境界線として北側のマレー半島がイギリスの勢力圏、南側のジャワ島・スマトラ島などがオランダの勢力圏となった。