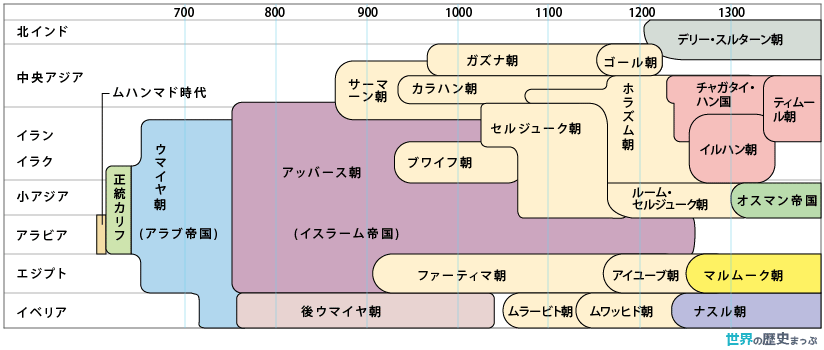

イスラーム帝国の分裂

- 750年 アッバース朝

- 756年 後ウマイヤ朝(カリフを称す)

- 821年 ターヒル朝

- 867年 サッファール朝

- 875年 サーマーン朝

- 868年 トゥールーン朝

- 909年 ファーティマ朝(カリフを称す)

- アッバース朝カリフの権威低下・マルムーク(トルコ人奴隷兵)の台頭

- 932年 ブワイフ朝

イスラーム帝国の分裂

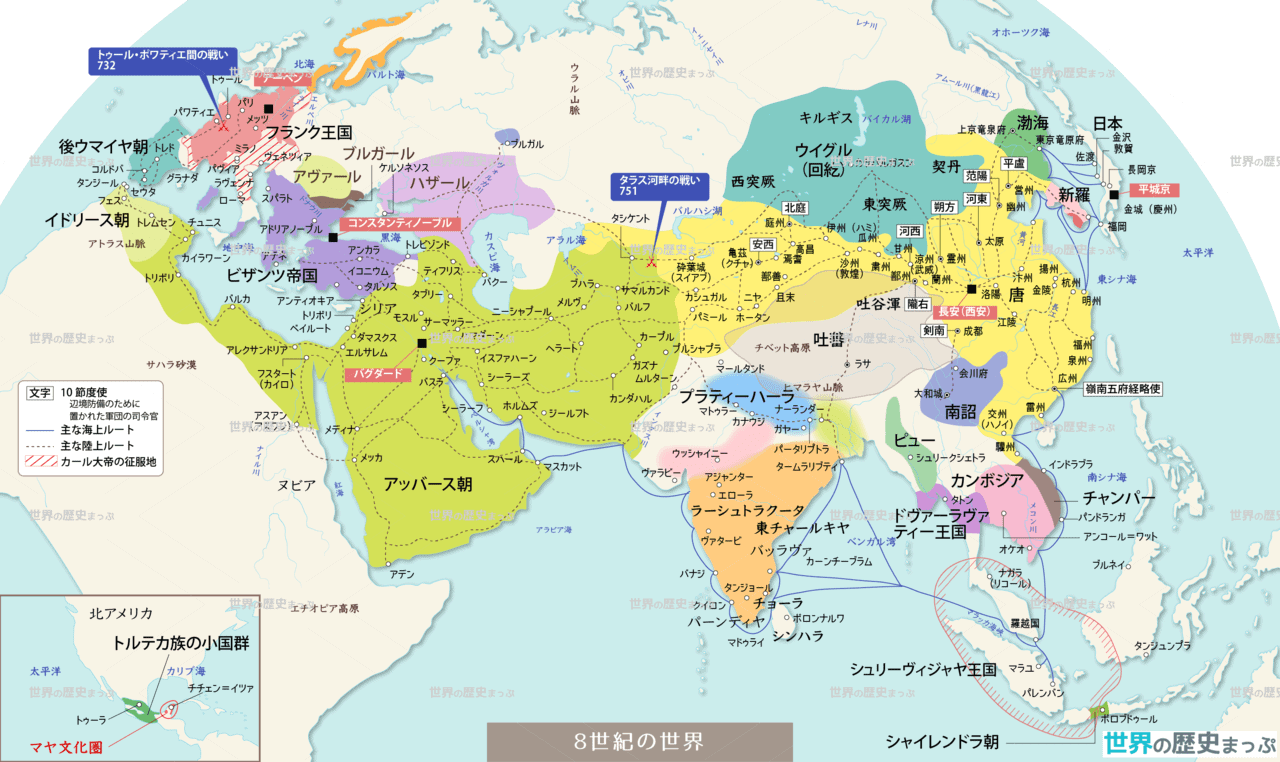

アッバース朝の建国後、ウマイヤ家のアブド・アッラフマーン1世は北アフリカに逃れ、756年にはイベリア半島に渡って後ウマイヤ朝を開いた。彼はコルドバに首都を定め、ベルベル人の反乱を抑えて政権の基礎を固めた。

後ウマイヤ朝は、政治的にはアッバース朝と敵対関係にあったが、学者たちはバグダードやダマスクスに赴いて東方イスラーム世界の文化を積極的に吸収し、その成果をイベリア半島に持ち帰った。

王朝はアブド・アッラフマーン3世(912〜961)の時代に最盛期を迎え、コルドバは人口50万を擁する大都市に発展した。アブド・アッラフマーン3世は、イベリア半島に加えてマグリブ(エジプト以西の北アフリカ)西部の大半を支配下に収め、さらにアッバース朝に対抗してみずからカリフの称号を用いた。

一方、東方のアッバース朝では、東西貿易の発展と灌漑農業の拡大によって、ハールーン=アッラシード(786〜809)の時代に黄金時代が訪れた。

9〜10世紀のバグダードは、「世界に並ぶもののない都市」としてその繁栄を謳歌することができた。しかしラシードが没すると、まもなくイランのホラーサーン地方でターヒル朝(821〜873)が独立を宣言し、ついで鍛冶職人(サッファール)から身を起こしたヤークーブは、同じくイラン東部にサッファール朝(867〜903)を樹立した。また、アム川以東の中央アジアでは、イラン系の土着貴族がサーマーン朝(875〜999)を建国し、サッファール朝を破ってホラーサーンの全域を支配した。

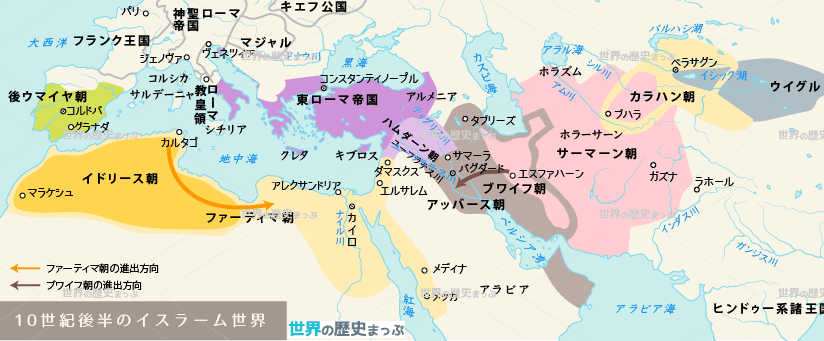

このような独立王朝の出現によって、カリフの権威がおよぶ範囲はしだいに縮小したが、エジプトでもトルコ人総督が、バグダードへの納税を拒否してトゥールーン朝(868〜905)の独立を達成した。さらにチュニジアにおこったファーティマ朝(909〜1171)は、969年にエジプトを征服し、フスタートの北側に首都カイロを建設した。ファーティマ朝前半期のエジプトは、紅海貿易の利を集めて繁栄したが、後半期はカリフの失策と十字軍の侵攻に苦しめられた。ファーティマ朝はシーア派のなかでもとくに過激なイスマーイール派に属し、建国の初めからカリフの称号を用いてアッバース朝カリフの権威を正面から否定する政策をとった。

地方王朝の独立に加えて、後ウマイヤ朝とファーティマ朝の君主がカリフを称したことにより、イスラーム世界の分裂は決定的となった。アッバース朝カリフの権威は著しく低下し、10世紀に入るとカリフの支配領域はイラク1州だけに縮小した。カリフ権力の低下をもたらした要因は、独立王朝の出現ばかりでなく、トルコ人奴隷兵(マルムーク)の採用にも求められる。

9世紀以降、アッバース朝のカリフはホラーサーン軍とその子どもたちに変えて忠誠心の厚いマムルークを購入し、強力な親衛隊を組織した。しかしトルコ人マルムークは、やがてその勢力を拡大すると、カリフの改廃をも自由に行うようになったのである。

イラン人の軍事政権であるブワイフ朝(932〜1062)は、このような混乱に乗じてバグダードに入城し(946)、カリフからイスラーム法執行の権限を与えられた。ブワイフ朝は穏健なシーア派を奉ずる王朝であったが、この王朝の君主は、カリフから支配の正統性を授与される見返りに、スンナ派のカリフを保護するという相互依存の関係をとり結んだ。この時以降、10世紀半ばから11世紀にかけて、イスラーム世界は政治制度や社会組織などさまざまな面で、新しい変革の時代を迎えることになる。