七年戦争後の植民地と本国の対立

イギリスは、七年戦争終結までは、フランスや先住民の攻撃に対処するため、13植民地にある程度の自衛力をつけさせる必要があり、重商主義政策を厳格に適用しなかった。この「有益なる怠慢」もあって、植民地議会を中心に自治が発達した。

七年戦争後の植民地と本国の対立

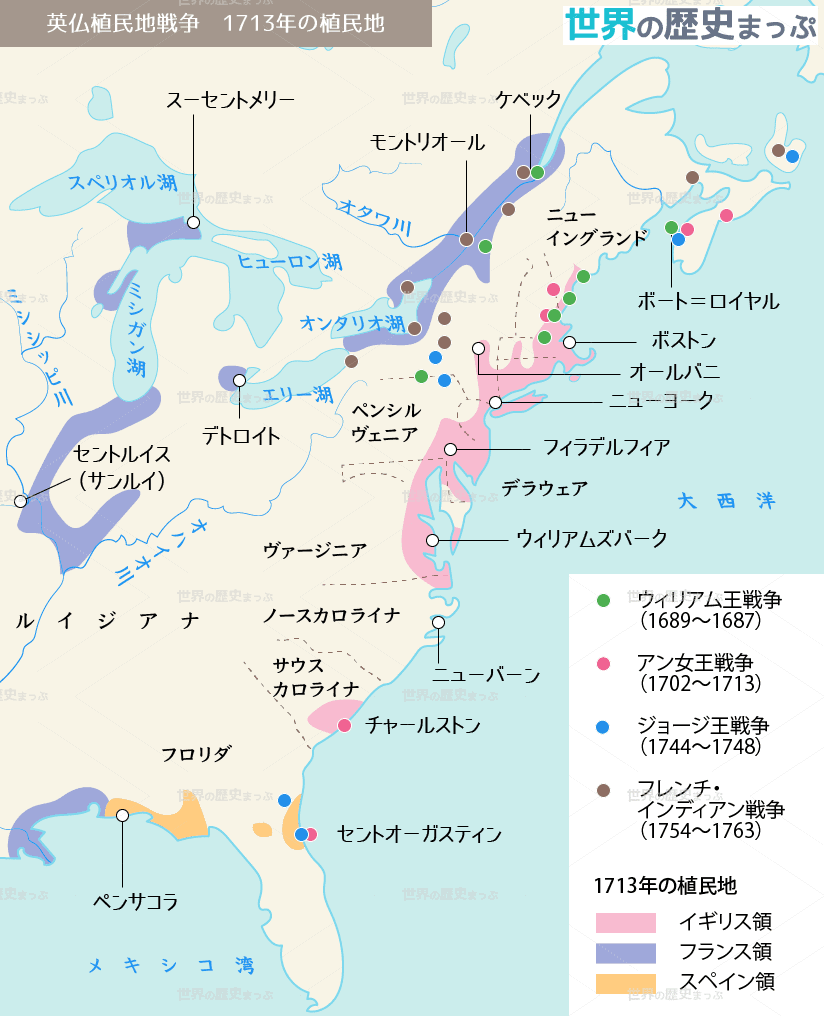

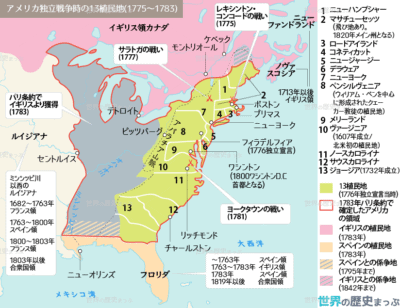

カナダからミシシッピ川流域に植民地を獲得したフランスの存在は、イギリス植民地の西方への発展を妨げていた。英・仏は18世紀に数回の植民地争奪戦をくりかえした。七年戦争(1756〜1763)ではイギリス人は辺境地域でフランス人とインディアンを相手に戦い(フレンチ・インディアン戦争)、最終的勝利をおさめ、1763年のパリ条約(1763)でイギリスはカナダ・ミシシッピ川以東を獲得した。

本国は植民地を原料供給地・市場にとどめ、本国の産業や貿易を保護しようとする重商主義政策を実地した。1651年の航海法( ピューリタン(清教徒)革命)をはじめ、1699年の毛織物法、1732年の帽子法、1733年の糖蜜法、1750年の製鉄品法などは、本国の貿易・産業、英領西インド諸島の産品などを保護するために、植民地の自由な貿易や製造業に規制を加えたものであった。

- 毛織物法:本国の製造業保護のため、植民地の毛織物の輸出を禁止したもの。

- 帽子法:ビーヴァー皮の帽子の輸出を禁止したもの。

- 糖蜜法:イギリス帝国以外から植民地に輸入される糖蜜1ガロンにつき6ペンスの関税を課すもの。英領西インド諸島の砂糖キビ農場に利益を与えるのが目的であった。

- 製鉄品法:すでに操業している工場における生産をのぞき、植民地における鉄製品の生産を禁止したもの。

しかし、七年戦争終結までは、植民地をフランスやインディアンの攻撃から守るため、植民地自身にある程度の自衛力をつけさせる必要があった。そのため、これらの重商主義的規制を厳格には適用しないことがかえって「有益なる怠慢」とされてきた。

七年戦争終結後、フランス勢力を排除した本国政府は、植民地に対する統制を強化しはじめた。インディアンとのトラブルを避けるため植民地人の行動を抑え、また財政難から戦費・植民統治費の一部を植民地に負担させるということで、課税の強化をはかったのである。1763年に設けられた国王宣言線は、植民地人のアパラチア山脈以西の移住を禁じ、1764年の砂糖法は、外国領から輸入される砂糖の課税を強化した。

こうした本国の政策に植民地人は強い不満をもったが、植民地人の抵抗をいっきょに高めたのが1765年の印紙法であった。これは商取引の証書、司法上の書類や許可証のみならず植民地で発行される新聞・パンフレット・トランプなどに印紙を貼らせて税収の増大をはかろうとするものであった。それは植民地の多くの人々に関係する課税であったため、パトリック・ヘンリー(1736〜1799)が活躍したヴァージニア植民地議会の決議など各地で広範な反対運動をひきおこした。

植民地は本国議会に代表を送っていないので、同意のない課税はイギリス臣民の有する固有の権利と自由に反すると考えた。「代表なくして課税なし」の原則が植民地側の反対の理由であった。印紙法は翌年廃止されたが、1767年本国議会は新しくタウンゼント諸法で、ガラス・鉛・茶などの課税を定めた。これも本国製品の不買運動など広範囲の抵抗を招き、茶税を残し廃止されたが、反対派の運動が続いたマサチューセッツで、1770年「ボストン虐殺事件」がおこった。抵抗運動を抑えようとした本国軍と、集会に集まったボストン市民の衝突で5人の市民が死亡した事件で、この事件は急進派のパンフレットなどで反英運動の宣伝に利用された。

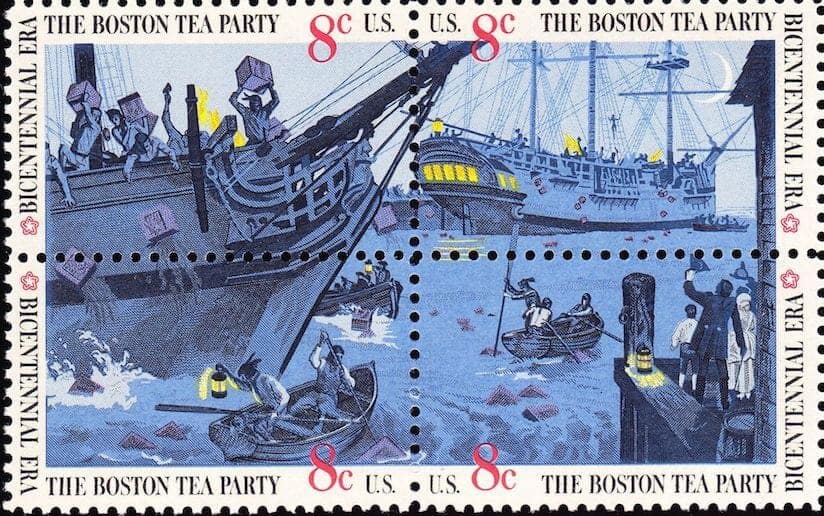

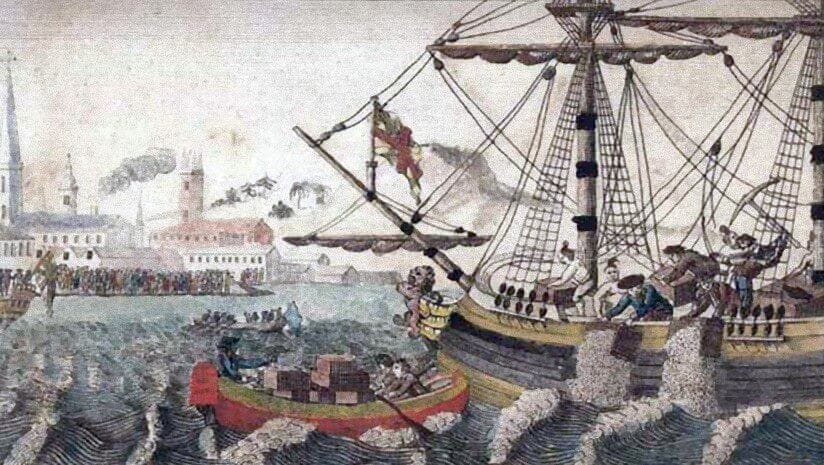

1773年、本国議会は、イギリス東インド会社に限りアメリカへ輸出する茶の税を免除する茶法を定めた。これに対し、東インド会社の茶取引の独占権に反発する動きが高まった。同年12月、インディアンに変装したボストンの急進派市民は、ボストン港の東インド会社の船を襲撃し、積荷の茶を海に捨てた。ボストン茶会事件(ボストン・ティーパーティー)と呼ばれるこの事件に対し、本国政府は翌年一連の抑圧的諸法でこたえた。ボストン港は封鎖され、マサチューセッツの自治は制限され、軍隊が駐屯しその費用が押しつけられ、オハイオ川以北はケベックに編入された。

1773年12月16日夜、モホーク=インディアンの格好をしたボストンの急進派市長が、東インド会社の船が積んでいた茶箱342個を海中に投げ込んだ。

本国の抑圧に対し、1774年ジョージアをのぞく12の植民地代表がフィラデルフィアに集まり、第1回大陸会議が開かれた。ここでは「宣言と決議」が採択され、植民地人の権利と自由を侵害する本国の政策に抗議し、本国との通商を断絶することとなった。