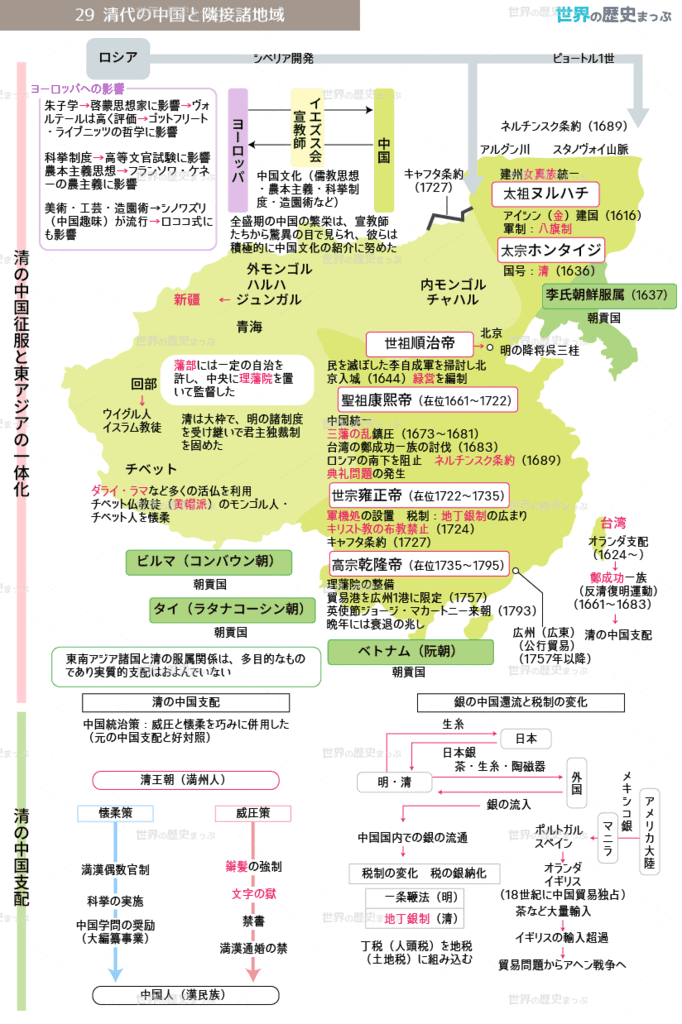

清朝支配の拡大

- 康熙帝:ネルチンスク条約(1689)、外モンゴル平定、チベット・青海服属。

- 雍正帝:官吏の綱紀粛正、軍機処設置、キャフタ条約(1727)。

- 乾隆帝:四庫全書編纂、禁書、ジュンガル・回部征服し新疆と命名、最大版図現出。

清朝支配の拡大

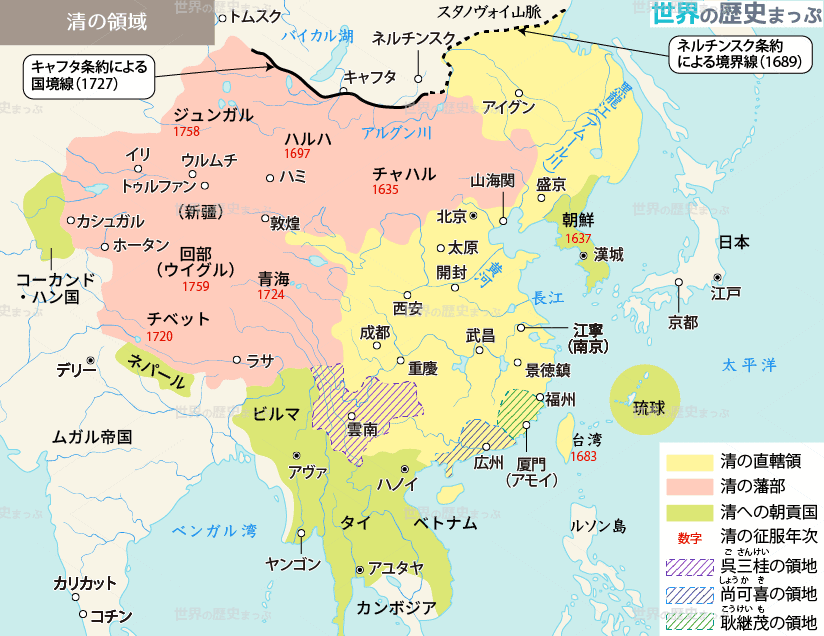

康熙帝・雍正帝・乾隆帝の約130年間が清の最盛期であり、この時期にその領土は最大限に達していた。領土の拡張を推し進めていった清は、北方地域において、当時東進してきた帝政ロシア(ロシア・ツァーリ国)と衝突した。海外植民地をもつことのできなかったロシアは、16世紀後半から東方のシベリア地域の開発に積極的に取り組み、植民などをおこなっていた。17世紀前半にはオホーツク海に達し、1643年には黒龍江(アムール川)沿いに進出した。清はロシアの前進基地を破壊したが、両者の戦いは断続的に行なわれていた。

三藩の乱を平定した康熙帝は、1689年、ピョートル1世(ロシア皇帝)との間にネルチンスク条約を結び、両国の国境をスタノヴォイ山脈(外興安嶺)とアルグン川の線と定め、国境貿易などを取り決めた。これは清が外国と対等に締結した最初の条約で、中国東北地方全域を確保し、ロシアの南下を阻止した。

さらに青海のモンゴルの反乱を鎮圧し、青海やチベットの支配を確実なものとした。つづく乾隆帝は、康熙帝・雍正帝をうわまわる大規模な外征をおこない、ジュンガル部を討ち、その支配下にあった東トルキスタンの回部を服属させ、ここを新疆(新しい土地という意味)と称した。また台湾・ベトナム・ミャンマーなどにも軍を派遣した。

雍正帝の皇位継承法

満州族には、ハンの継承者を生前に決めておく習慣がなく、ホンタイジや順治帝、康熙帝は兄弟から推されて皇位継承者となった。康熙帝は一時、中国風にならって皇太子を指名したが、兄弟争いがおこったため皇太子を決定しないまま世を去った。混乱の中で即位した雍正帝は、皇太子争いを防ぐため新しい方法を考案した。すなわち皇子らを学問所に入れ武道学芸をきそわせ、皇帝にふさわしい皇子を見定め、その名を記した書状を密封した箱に入れ、宮殿の玉座の背後にかけられた「正大光明(公正で堂々と潔白なこと)」という扁額のうしろにおき、皇帝の死後開封され、初めて後継者が指名されるというしくみである。この皇帝継承法を「蜜建の法」といい、以後うけつがれた。この法により最初に選ばれたのが、雍正帝の第4子、のちの乾隆帝である。

こうして対外発展を続けてきた清は、その拡大された領土を3段階に分けて統治した。中国内地・東北地方・台湾を直轄地として直接支配し、内外モンゴル・東トルキスタン(新疆)・青海・チベットを藩部として理藩院が統括し、朝鮮・ベトナム・タイ・ミャンマーを属国として朝貢国の待遇を与えた。

ところで清は、内外モンゴルをはじめとする藩部に対しては監督官を派遣するものの、それら藩部の習慣や宗教についてはほとんど干渉しなかった。しかし、清はチベット仏教に対しては手厚い保護を与えた。

元代にチベット仏教は厚遇され宮廷内に広まり、歴代皇帝の熱狂的信仰もあって莫大な出費により国家財政は混乱し、滅亡の原因のひとつとなった。明も元に引きつづいてチベット仏教を厚遇し、とりわけ永楽帝はチベット仏教の信奉者となった。そのためチベット僧と明王室の関係はますます深まり、チベット僧の横暴と堕落とを招いた。

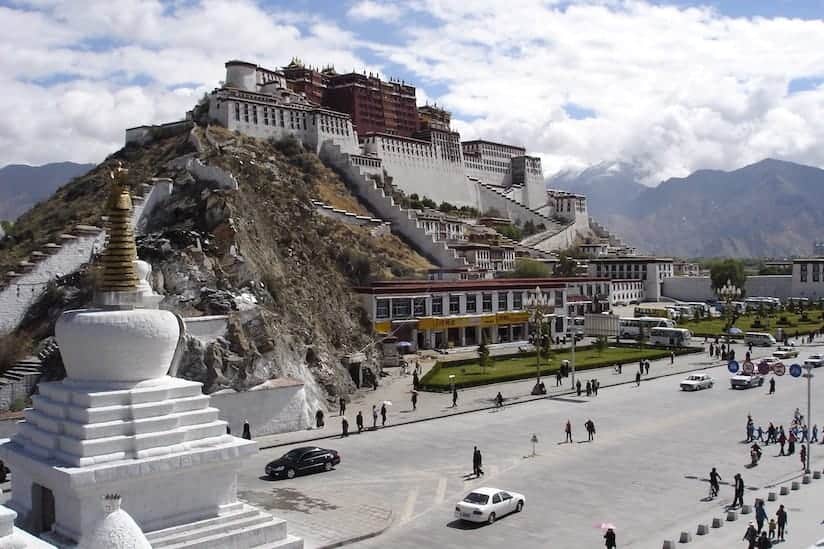

チベットの首都ラサの郊外マルポリ(紅山)山頂に白石で11層にきずかれた宮殿。歴代のダライ・ラマが居住し、毎年数万人のチベット仏教徒の巡礼が集まった。ポタラとは歴代のラマ(活仏)の化身とする、観音の住む所を意味する。

これ以降、チベット仏教の教主はダライ・ラマと呼ばれる。アルタン・ハーンが黄帽派チベット仏教の信者となって以後、モンゴル人の間にチベット仏教が広まった。1720年、チベットを領土とした清は、ダライ・ラマなどの活仏を保護・厚遇したが、これはチベットはもとより、チベット仏教信者の多いモンゴルの人々の支持をえようとしたのである。

清代の中国と隣接諸地域流れ図