9.インドの古典文明

- 1. インダス文明

- 2. アーリヤ人の侵入とカースト制度の形成

- 3. 新宗教の成立と統一国家の隆盛

- 4. 古代インド王朝の領域

9.インドの古典文明

1. インダス文明

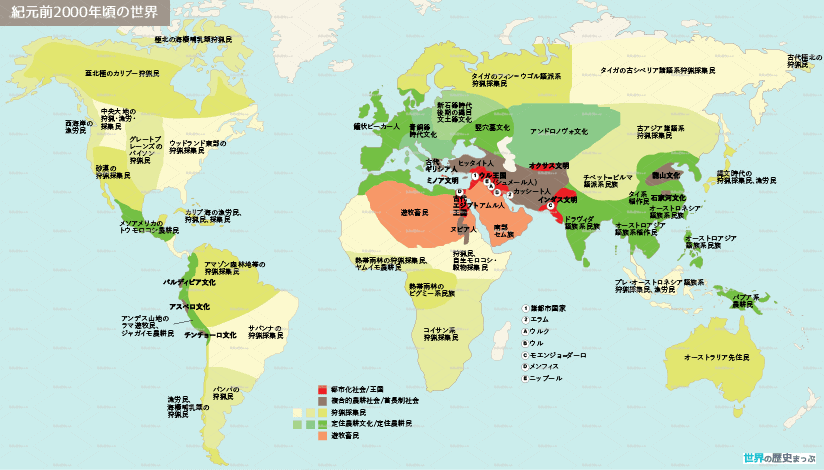

インダス文明は紀元前2600年頃、インダス川を中心とする広い地域に生まれた。この文明を代表する遺跡はモエンジョ=ダーロ、ハラッパーである。これらの都市は整然たる都市計画の元に造られ、焼き煉瓦が建築材として使われた。印章などにのこるインダス文字(未解読)も使用された。

2. アーリヤ人の侵入とカースト制度の形成

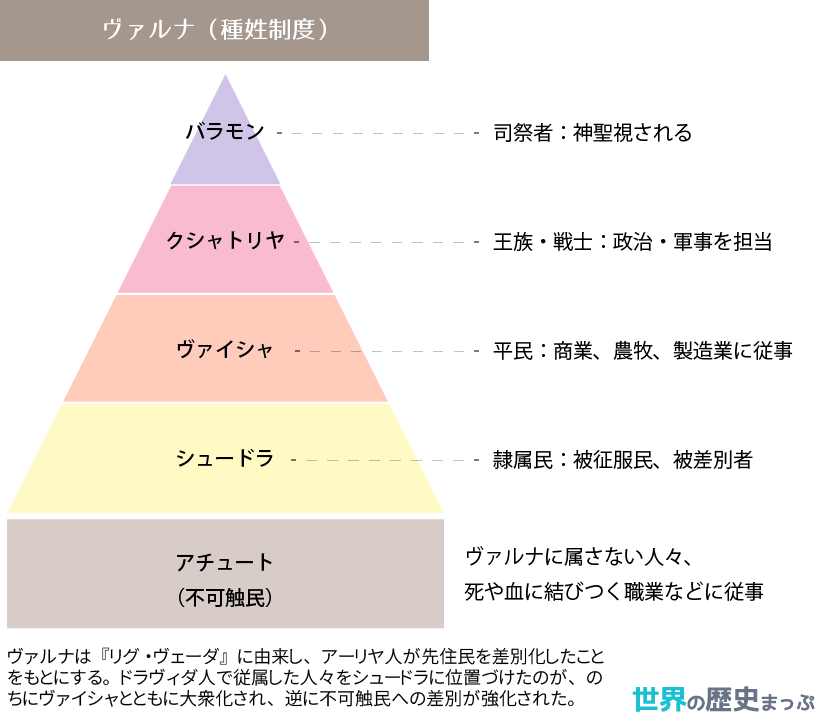

そして、バラモンを中心に社会の階級化・固定化が生じ、バラモン(司祭者)・クシャトリヤ(王侯・武士)・ヴァイシャ(農・牧・商に従事する庶民)・シュードラ(先住民を主体とする奴隷階級)という4つの身分を区別する、ヴァルナ制ができあがった。これがその後に発展するカースト制度の枠組みとなった。

3. 新宗教の成立と統一国家の隆盛

アーリヤ人はガンジス川流域に進出していったが、その頃から鉄製農具の使用によって生産力が増大し、商工業も急速に発達した。都市国家が生まれ、やがて都市国家統合への動きがでてきた。そのなかでクシャトリヤやヴァイシャが社会的に台頭した。彼らはバラモン支配への不満から新宗教を求めるようになった。ガウタマ=シッダールタのひらいた仏教と、ヴァルダマーナの唱えたジャイナ教は、このような社会変化を背景にしてヴァルナ制を否定し影響力をもつようになった。一方、バラモン教側でも改革運動がおこり、思索を重視したウパニシャッド哲学が成立した。

アレクサンドロス大王の東征の影響を受けて紀元前4世紀にチャンドラグプタがマウリヤ朝をひらき、都をパータリプトラにおいた。紀元前3世紀の第3代アショーカ王は南端部を除く全インド統一に成功した。彼は仏教の保護と布教に努め、仏教の結集を行なった。

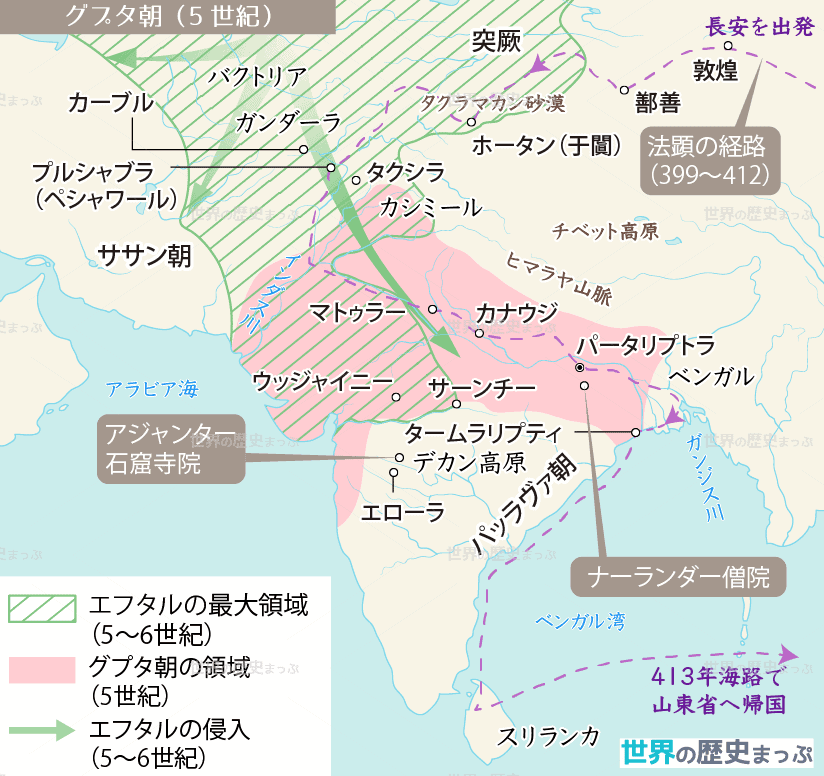

マウリヤ朝衰退後、紀元後1世紀にアフガニスタンンの王朝のもとでガンダーラ美術とよばれるギリシア風の仏教美術が生まれた。仏教のなかからも菩薩信仰を中心に人々の救済をはかろうとする大乗仏教という新しい運動が生まれた。4世紀には北インドにチャンドラグプタ1世がグプタ朝をひらき、3代目チャンドラグプタ2世のとき、インド古典文化の黄金期を迎えた。サンスクリット文学ではカーリダーサが『シャクンタラー』を著した。

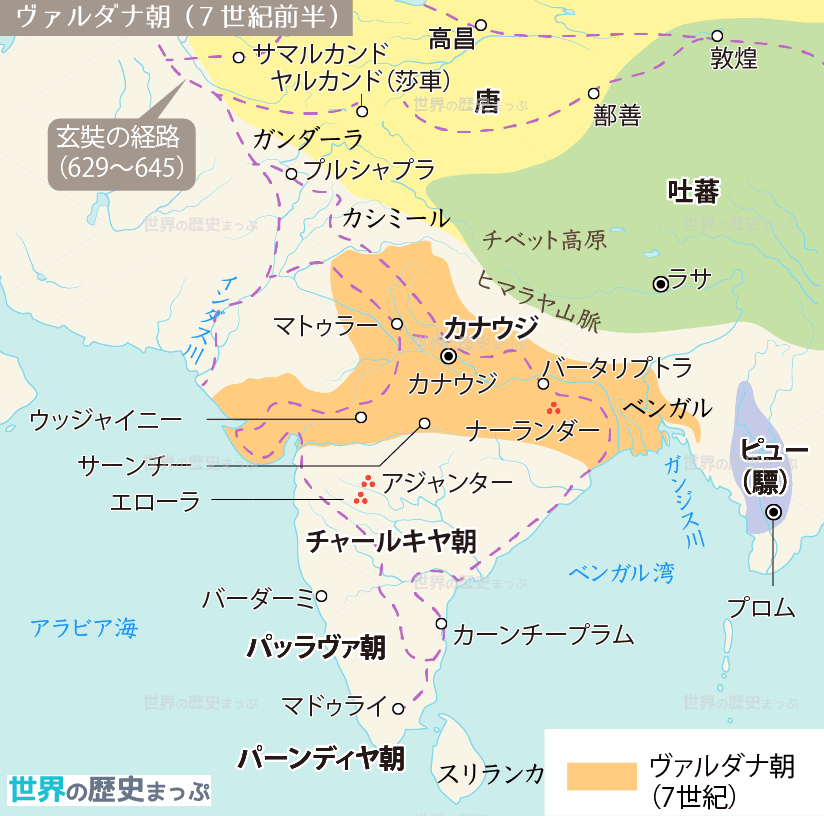

仏教は、ナーランダー僧院での教義研究は盛んではあったが、民衆の宗教としてバラモン教と民間信仰を融合したヒンドゥー教が定着し、シヴァ神やヴィシュヌ神の両神が人々の崇拝の対象になった。また各ヴァルナの義務を規定した『マヌ法典』も完成した。グプタ朝は、遊牧民エフタルの進出により西方との交易が打撃を受けたことや、地方勢力が台頭したことにより衰退し、6世紀半ばに滅亡した。その後、ハルシャ・ヴァルダナ(戒日王)がヴァルダナ朝をおこして北インドの大半を支配したが、王の死後、国内は分裂し、ラージプートと称されるヒンドゥー諸政権があい争う時代となった。南インドにはドラヴィダ系の人々が多く住み、タミル語を使用した文芸活動が行われるなど、北インドとは異なる独自の世界が形成された。

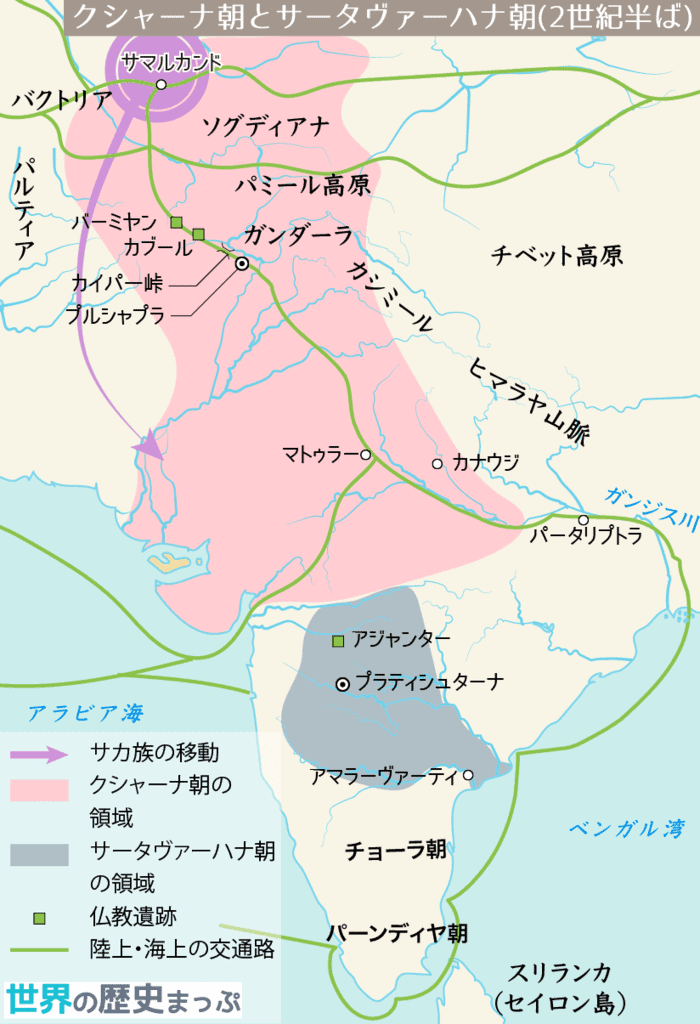

4. 古代インド王朝の領域

紀元前3世紀

5世紀はじめ

2世紀中頃

7世紀前半