アッバース朝

A.D.750〜A.D.1258

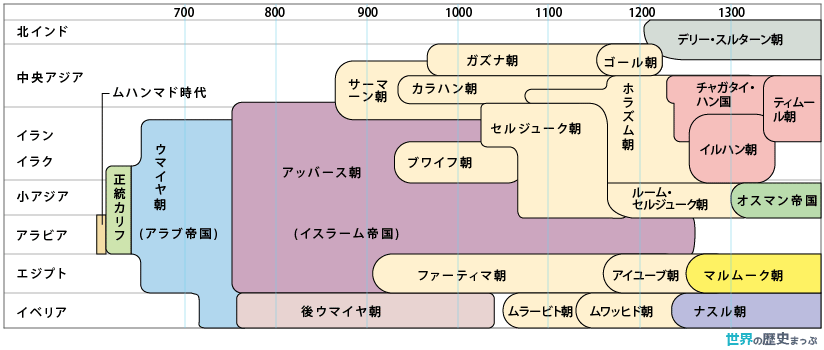

預言者ムハンマドと同じハーシム家のアッバース家のカリフが支配した王朝。750年ウマイヤ朝を倒して成立。8世紀のハールーン=アッラシードのとき全盛期をむかえ、バグダードはイスラーム世界の政治・経済・文化の中心として繁栄した。9世紀中頃からあいついで地方王朝が独立し、後ウマイヤ朝とファーティマ朝の君主がカリフを称したことにより分裂した。10世紀に入るとアッバース朝カリフの支配領域はイラク1州だけに縮小し、1258年モンゴル軍を率いたフレグに滅ぼされた。

アッバース朝

首都:クーファ, アンバール, バグダード, サーマッラー

イスラーム世界の形成と発展

イスラーム帝国の成立

イスラーム帝国の成立

『コーラン』には信者の平等が説かれている。そのため征服地の農民たちは、イスラームに改宗すれば、アラブ人と同等の権利を享受できるはずだと考えた。これらの新改宗者をマワーリーという。

しかし国家財政の基礎は農民たちが支払う地租にあったから、マワーリーの納税面での平等は容易に実現せず、アラブ人の中にもウマイヤ朝の強権政治を批判するものが現れた。

このころアラブ人ムスリムの間には、ムハンマド家の出身者こそがイスラーム共同体の指導者にふさわしいとする考えが広まりつつあった。この一員に属するアッバース家は、この思想をたくみに利用し、マワーリーやシーア派ムスリムの協力もえてウマイヤ朝打倒の秘密運動を展開した。

イラン東部のホラーサーン地方で蜂起した革命軍は、ウマイヤ朝の軍隊を追って西方に進出し、749年にはイラクの州都であるクーファに入城、翌年アブー・アル=アッバース(サッファーフ)(位750〜754)を初代カリフに推戴した。イスラム帝国としてのアッバース朝(750〜1258)の成立である。

アッバース朝国家の基礎を築いたのは、第2代カリフのマンスール(カリフ)(754〜775)である。彼は王朝建設に功績のあったホラーサーン軍を重用し、カリフ権力の第一の支えとした。

また租税庁や文書庁などの官庁を設けてイラン人の書紀を採用し、さらに諸官庁を統括する宰相(ワズィール)の職を創設して官僚機構の整備に努めた。さらに主要な街道に駅馬を配して駅伝の制度を整えたことは、地方の実情把握に効果を発揮し、これによって中央集権的な体制づくりが着実に進行した。

またマンスールは、新王朝にふさわしい首都の造営にも力を注いだ。みずから入念な調査を行なったのちに、ティグリス川西岸の小村バグダードを首都建設後に定めた。新首都は766年に完成し、「平安の都」(マディーナ・アッサラーム)と名付けられた。三重の城壁に囲まれた円城の内部には、カリフの宮殿やモスクがそびえ立ち、商人や職人は城壁の外側に住むことを義務付けられた。バグダードは東西貿易路の結節点にあり、しかも肥沃なイラク平野の中心に位置していたから、建設後のバグダードは、短期間のうちに目覚ましい発展ぶりを示した。市街地はティグリス川の両岸に拡大し、各地の市場(スーク)はイスラーム世界の特産物の他に、中国の絹織物・陶磁器、インド・東南アジアの香辛料、アフリカの金や奴隷などで満ちあふれた。経済の発展につれて、バグダードには文人・学者・技術者などが数多く来住し、人口100万を擁するこの国際都市を中心にして、やがてイスラームの高度な都市文明が開花する。

イスラーム教徒の商人

イスラーム世界では、イスラーム教徒(ムスリム)・キリスト教徒・ユダヤ教徒などの商人が活躍したが、中心はやはりムスリム商人であった。アッバース朝の成立前後から、アラブ人やイラン人などのムスリム商人は、アフリカ・インド・東南アジア・中国へと進出して、これらの地にイスラーム文化を伝えると同時に、金・奴隷・香辛料・香料・陶磁器・絹織物などの奢侈品をイスラーム世界にもたらした。多品目の商品を扱うこれらの大商人に対して、都市の市場商人は単品の品物を扱う小商人であり、職人とともに都市社会の中間層を形成した。

アッバース朝時代には、イラン人が要職に抜擢され、ムスリムの平等を旨とするイスラーム法が制定されたことによって、アラブ人の特権はしだいに失われた。イスラーム教徒に改宗すれば、非アラブ人でも人頭税が課せられることはなくなり、またたとえアラブ人であっても、耕作に従事する場合には地租が課せられるようになったのである。この課税方法は、のちのイスラーム諸王朝においても等しく適用される原則となった。公用語はいぜんとしてアラビア語であり、著作活動もすべてアラビア語によっておこなわれた。

しかし周辺の地域からイラン人・トルコ人・アルメニア人・ベルベル人・インド人などを積極的に受け入れ、各民族の特徴をいかしてこれらの人材を活用したことがイスラーム社会の特徴である。カリフの政治はイスラーム法に基づいて行われたが、法の解釈にあたるウラマー(知識人)もまた、さまざまな民族の出身者によって構成されるようになっていったのである。

ザンジュの乱 (869)

アッバース朝時代になると、カリフ・官僚・商人などによる私領地(ダイア)経営がさかんとなり、とくに南イラクではアフリカ出身の黒人奴隷(ザンジュ)を用いて土地の改良事業がおこなわれた。劣悪な生活条件に苦しむザンジュは、869年にアラブ人の野心家に扇動されて大規模な反乱を起こし、10年余りにわたって南イラク一帯を支配した。この反乱によってカリフの権威は地に落ち、アッバース朝の国家体制は大きく揺らいだ。

イスラーム帝国の分裂

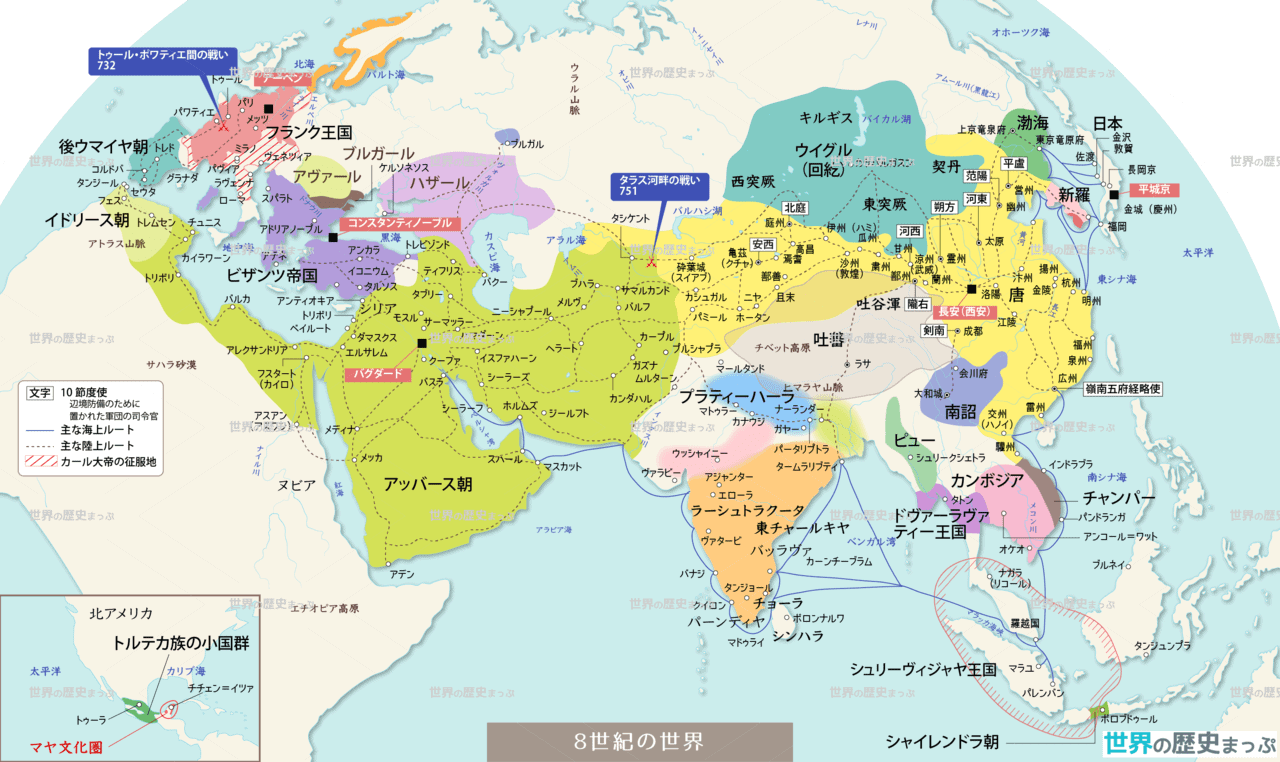

アッバース朝の建国後、ウマイヤ家のアブド・アッラフマーン1世は北アフリカに逃れ、756年にはイベリア半島に渡って後ウマイヤ朝を開いた。彼はコルドバに首都を定め、ベルベル人の反乱を抑えて政権の基礎を固めた。

後ウマイヤ朝は、政治的にはアッバース朝と敵対関係にあったが、学者たちはバグダードやダマスクスに赴いて東方イスラーム世界の文化を積極的に吸収し、その成果をイベリア半島に持ち帰った。

王朝はアブド・アッラフマーン3世(912〜961)の時代に最盛期を迎え、コルドバは人口50万を擁する大都市に発展した。アブド・アッラフマーン3世は、イベリア半島に加えてマグリブ(エジプト以西の北アフリカ)西部の大半を支配下に収め、さらにアッバース朝に対抗してみずからカリフの称号を用いた。

一方、東方のアッバース朝では、東西貿易の発展と灌漑農業の拡大によって、ハールーン・アラシード(786〜809)の時代に黄金時代が訪れた。

9〜10世紀のバグダードは、「世界に並ぶもののない都市」としてその繁栄を謳歌することができた。しかしラシードが没すると、まもなくイランのホラーサーン地方でターヒル朝(821〜873)が独立を宣言し、ついで鍛冶職人(サッファール)から身を起こしたヤークーブは、同じくイラン東部にサッファール朝(867〜903)を樹立した。また、アム川以東の中央アジアでは、イラン系の土着貴族がサーマーン朝(875〜999)を建国し、サッファール朝を破ってホラーサーンの全域を支配した。

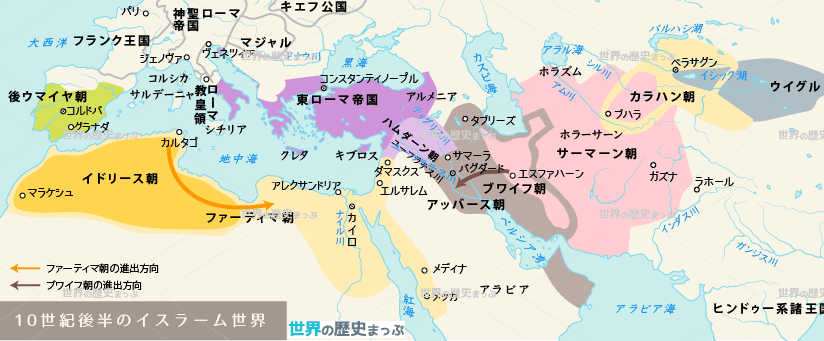

このような独立王朝の出現によって、カリフの権威がおよぶ範囲はしだいに縮小したが、エジプトでもトルコ人総督が、バグダードへの納税を拒否してトゥールーン朝(868〜905)の独立を達成した。さらにチュニジアにおこったファーティマ朝(909〜1171)は、969年にエジプトを征服し、フスタートの北側に首都カイロを建設した。ファーティマ朝前半期のエジプトは、紅海貿易の利を集めて繁栄したが、後半期はカリフの失策と十字軍の侵攻に苦しめられた。ファーティマ朝はシーア派のなかでもとくに過激なイスマーイール派に属し、建国の初めからカリフの称号を用いてアッバース朝カリフの権威を正面から否定する政策をとった。

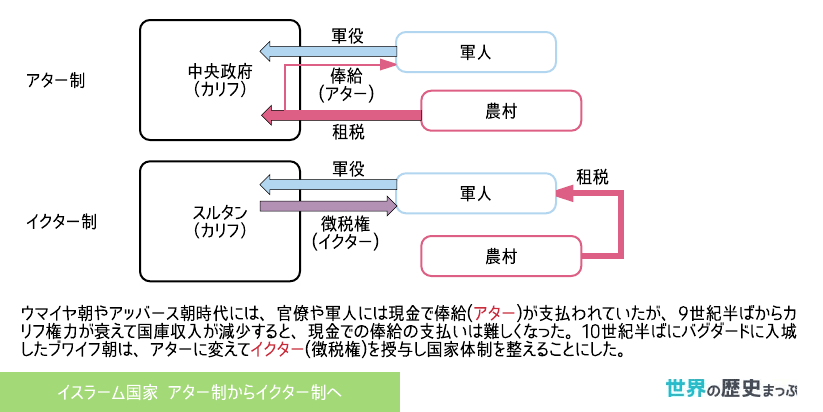

地方王朝の独立に加えて、後ウマイヤ朝とファーティマ朝の君主がカリフを称したことにより、イスラーム世界の分裂は決定的となった。アッバース朝カリフの権威は著しく低下し、10世紀に入るとカリフの支配領域はイラク1州だけに縮小した。カリフ権力の低下をもたらした要因は、独立王朝の出現ばかりでなく、トルコ人奴隷兵(マルムーク)の採用にも求められる。

9世紀以降、アッバース朝のカリフはホラーサーン軍とその子どもたちに変えて忠誠心の厚いマムルークを購入し、強力な親衛隊を組織した。しかしトルコ人マルムークは、やがてその勢力を拡大すると、カリフの改廃をも自由に行うようになったのである。

イラン人の軍事政権であるブワイフ朝(932〜1062)は、このような混乱に乗じてバグダードに入城し(946)、カリフからイスラーム法執行の権限を与えられた。ブワイフ朝は穏健なシーア派を奉ずる王朝であったが、この王朝の君主は、カリフから支配の正統性を授与される見返りに、スンナ派のカリフを保護するという相互依存の関係をとり結んだ。この時以降、10世紀半ばから11世紀にかけて、イスラーム世界は政治制度や社会組織などさまざまな面で、新しい変革の時代を迎えることになる。

マルムーク

マルムークとは「奴隷」を意味するアラビア語である。しかしイスラーム史の中では、はじめ奴隷として購入され、コーランやイスラーム法を学び、軍事訓練をうけたのちに、奴隷身分から解放されて高官にのぼったエリート軍人を指す。

これらのマムルークには、トルコ人をはじめとして、スラヴ人、クルド人、モンゴル人、チェルケス(サーカシア)人、グルジア人、アルメニア人、ギリシア人などが含まれる。

9世紀以降、彼らはイスラーム諸王朝の軍隊の中核を形成し、13世紀半ばには、エジプト、シリアにマムルーク朝を建設した。オスマン帝国のイェニチェリもマムルークと同じ種類の軍事集団である。

イスラーム世界の発展

産業と経済の発展

西アジアを中心に広大な領域を支配したイスラーム国家は、東ローマ帝国の金貨とササン朝の銀貨を継承し、ディナール金貨とディルハム銀貨を正式な流通貨幣とする二本位制を定めた。ウマイヤ朝やアッバース朝時代には、ヌビアやアフリカ内陸部で産出する金とイラン東部からもたらされる銀を用いて純度の高い貨幣が鋳造され、遠距離貿易の取引に広く用いられた。またアッバース朝時代になると、為替手形(スフタジャ)や小切手(チェック、サック)などを用いて取り引きする手形決済の方法も発達した。

イスラーム文明の特徴

イスラーム文明は本質的に都市の文明であった。これは、古代オリエント時代以来、西アジアでは古くから都市文明が栄え、しかもイスラーム教自体が商人の町メッカに誕生したことによっている。学問の研究や教育は都市を中心に行われ、商人によって運ばれた外来の商品や農村からの富は都市に集中された。イスラーム教徒として文化的な生活をおくることは、都市に生きることにほかならなかったのである。

このような都市文明の担い手は、商人や手工業者であり、文学の重要なジャンルであった詩や説話文学には、彼らの生活や意識が反映している。また学問や文学・美術などの文化活動を保護したのは、カリフやスルタンをはじめとする都市の権力者・富裕者であった。アッバース朝治下のバグダードやマムルーク朝治下のカイロでは、宮廷文化が花開き、多くの学者や文人が権力者の保護をうけて活躍した。

学問の発達

外来の学問

イスラーム教徒の外来の学問は、9世紀初めにギリシア語文献がアラビア語に翻訳されはじめてから飛躍的に発達した。イラン南西部にあるジュンディシャープールの学院では、イスラーム以前からギリシアやインドの学術が、シリア語やパフラヴィー語(中世ペルシア語)によって研究されていた。この町を征服したアラブ人は、この学院での成果を受け継ぎ、ヘレニズム化したギリシア学術の継承者となることができた。さらにアッバース朝のカリフ・マアムーン(813〜833)は、バグダードに「知恵の館」を建設し、ここに学者たちを集めて、ギリシア語やペルシア語からアラビア語への翻訳を組織的に推し進めたのである。

人と物と知識の交流

アッバース朝時代になると、ムスリム商人(タージル)たちは、香辛料や陶磁器、金、奴隷などを求めて、イスラーム世界の外へも積極的に進出した。遠隔地貿易には、ラクダを用いる隊商貿易と、三角帆をつけた縫合型のダウ船を用いる商船貿易とがあった。

隊商貿易はシルク・ロードをつうじて西アジアと中国・南ロシアとの間を往復し、また東ローマ帝国の小アジアや内陸アフリカへと出向いていった( オアシスの道(オアシス・ルート))。

一方、商船貿易は季節風を利用し、羅針盤を用いて地中海やインド洋を自由に航行し、遠く東南アジアの島々や中国沿岸の杭州や泉州にいたるものもあった( 海の道(マリン・ルート))。

イクター制の成立と展開

砂糖

砂糖キビを原料とする砂糖生産は北インドに始まり、ササン朝末期にはイランに導入され、アッバース朝時代にイラク南部からさらにエジプトのデルタ地帯に広まった。12世紀ころには、砂糖キビ栽培はエジプト全土に拡大し、砂糖はヨーロパむけの重要な輸出商品に数えられるようになった。その後、イスラーム世界の製糖技術は、北アフリカをへてアメリカ大陸つに伝えられ、植民地を経営するヨーロッパ諸国は、奴隷労働を用いて大規模な砂糖キビ栽培をおこなった。

- イクター制の成立と展開 – 世界の歴史まっぷ

東方イスラーム世界

北アジアから中央アジアに進出したトルコ人は、遊牧民としての伝統を受け継ぐ、すぐれた騎馬戦士集団であった。彼らは勇敢で、忍耐心に富み、馬上から自在に弓を射ることを得意としていた。アッバース朝のカリフは、これらのトルコ人をマムルーク(奴隷兵)として採用し、親衛隊を組織したが、その後のイスラーム諸王朝でも、異教徒の世界から奴隷商人をつうじてマムルークを購入し、軍隊の中核に据えることが一般化した。これも、イスラーム社会に特有な人材活用のひとつに数えることができる。

中央アジアで遊牧生活を送っていたトルコ人は、10世紀に入ると、人口増加の圧力をうけて西方への移住を開始した。彼らはアラル海付近に定着し、やがてイスラームの商人や神秘主義者との接触をつうじてイスラームに改宗した。トゥグリル=ベクに率いられたセルジューク族も、このようなイスラーム化したトルコ人の集団であった。

セルジューク朝(1038〜1194)を興したトゥグリル=ベク(1038〜1063)は、1055年、ブワイフ朝の勢力を駆逐してバグダードに入城し、アッバース朝カリフからスルタン(支配者)の称号を授けられた。

これ以降スルタンは、スンナ派イスラーム国家の君主の称号として広く用いられることになる。

バグダードからカイロへ

サラディンはアッバース朝カリフの宗主権を承認し、スンナ派の信仰を復活してイスラーム世界の統一をはかった。また、エジプトにイクター制を導入して軍政を整えたサラディンは、対十字軍戦争を積極的に推し進め、1187年にはティベリアス湖西方のヒッティーンの戦いで十字軍を破り、約90年ぶりに聖地イェルサレムを奪回した。これに対しイギリスのリチャード1世(イングランド王)(1189〜1199)は、聖地の再征服をめざして第3回十字軍をおこしたが成功せず、サラディンと和して帰国した。

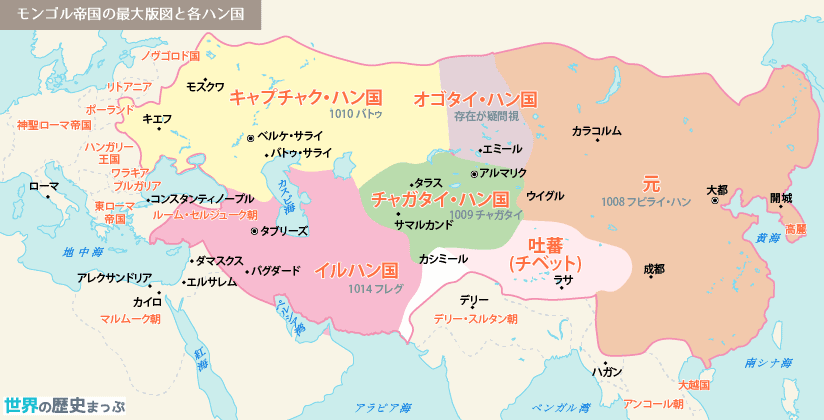

13世紀初めになると東方ではモンゴルの勢力が台頭し、フレグの率いるモンゴル軍は西アジアに進出して、1258年にバグダードを陥れた(バグダードの戦い)。これによってアッバース朝は滅亡し、600年にわたって続いたカリフ制度もいったん消滅した。フレグはイランとイラクを領有し、イルハン国を樹立した。

西方イスラーム世界

11世紀半ばころ、西サハラに住むベルベル人の修道士(ムラービト murabit)たちは、熱心なイスラーム宗教運動をおこし、北アフリカにムラービト朝(1056〜1147)を建国した。

彼らはジハード(聖戦)を唱えて南下し、1076年ガーナ王国を滅ぼすと、スーダンのイスラーム化を積極的に推し進めた。首都マラケシュを建設したムラービト朝は、イベリア半島にも進出し、そこから先進的なイスラームの建築技術や学問を北アフリカにもたらした。

王朝はアッバース朝カリフの権威を承認し、スンナ派信仰によって国内の統一をはかったが、建国当初の宗教的情熱が冷めるに連れて国力は衰退した。

ヨーロッパ世界の形成と発展

西ヨーロッパ世界の成立

カール大帝(シャルルマーニュ)

東ローマ帝国との関係が悪化すると、カール大帝はイスラム帝国アッバース朝第5代ハールーン=アッラシードと提携して対抗し、やがて東ローマ帝国もカール大帝の西ローマ帝国皇帝位を承認することになった(812)。

インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化

デリーのムスリム政権

1206年に、奴隷出身の部将クトゥブッディーン・アイバクが、君主であるゴール朝のシハーブッディーン・ムハンマドの暗殺事件に乗じて同王朝のインド領を奪い、デリーを都とするインド最初のイスラーム王朝を創始した。後継者にも奴隷出身者が多かったため、この王朝は奴隷王朝と呼ばれる。

その後の320年間に、デリーにはハルジー朝、トゥグルク朝、サイイド朝、ロディー朝と、ムスリム王朝が交替した。奴隷王朝の時代にアッバース朝のカリフからスルタンの称号をえたため、これら5王朝はデリー・スルターン朝と総称される。

ロディー朝がアフガン系であるほかは、いずれもトルコ系の王朝である。

内陸アジア世界の変遷

遊牧民とオアシス民の活動

イスラーム勢力の西進

8世紀以降、オアシス地帯には西方からイスラーム勢力が進出するようになった。

751年タラス河畔の戦いでアッバース朝が唐朝を大破し、イスラーム勢力は、ソグド人の本拠地たるアム川・シル川中間地帯を含め、パミール以西のオアシス地帯の西半を完全に勢力圏におさめることとなった。これによりユーラシアの東西を結ぶ通商ネットワークの主役は、ソグド人からムスリム商人へと、しだいに移り変わっていった。

トルコ系遊牧民の子弟を奴隷として購入し、これを精強な軍人(マムルーク)として育成する方式もサマーン朝に始まるもので、やがてこれがアッバース朝をはじめイスラーム諸王朝に波及して、その後のイスラーム世界の軍事・政治に多大の影響をおよぼすことになった。

モンゴル民族の発展

モンゴル帝国の成立

フレグのイルハン国建国

オゴタイの長子グユク(モンゴル帝国皇帝)(1246〜1248)が没し、かわって即位したモンケ(モンゴル帝国皇帝)(1209〜1259)は、弟のフレグに西アジア遠征を命じた(フレグの西征)。フレグは、イランのイスマーイール派(シーア派)を破り、1258年にはバグダードを攻略してアッバース朝を滅ぼし、イランを中心にイルハン国を建てた。

東アジア世界の形成と発展

東アジア文化圏の形成

隋唐の社会

東西貿易

唐は中央アジアにおいて、最初はササン朝、のちにウマイヤ朝やアッバース朝と領土を接したため、陸路による東西貿易が発達した。そしてソグディアナ地方出身のイラン系のソグド人が中継商人として活躍した。また海路からはアラビアなどのムスリム商人が来航し、その貿易の窓口となった広州には、彼らの居留地区(蕃坊)がつくられたほか、貿易管理局として市舶司が設置された。

玄宗の政治と唐の衰退

節度使は、辺境防衛のため、兵権のみならず、管轄区域の民政権・財政権もあわせもつという強大な権限を委ねられていた。また751年、タラス河畔の戦いで高仙芝率いる唐軍がアッバース朝の軍隊に大敗した事件は、唐(王朝)の対外的な退勢を明らかに示すものであった。

アジア諸地域の繁栄

トルコ世界とイラン世界

オスマン帝国の拡大

スルタン=カリフ制

オスマン帝国のスルタンは、世俗権力者としてのスルタンであるとともに、宗教的権威者としてのカリフでもあり、カリフ位はセリム1世がマムルーク朝を滅ぼした際にエジプトにいたアッバース朝カリフから禅譲されたといわれる。しかし、禅譲の記事は同時代の資料にはなく、スルタン=カリフ制の理念は、18世紀末以降ヨーロッパ列強の進出に対抗し、衰退期に入ったスルタンが内外のムスリムに対する影響力を強めるために主張されたものである。

歴代カリフ

バグダード・アッバース朝

- サッファーフ(750年 – 754年)

- マンスール(754年 – 775年)- 首都バグダードを造営。

- マフディー(775年 – 785年)

- ハーディー(785年 – 786年)

- ハールーン=アッラシード(786年 – 809年) – 最盛期を達成。

- アミーン(809年 – 813年)

- マアムーン(813年 – 833年) – 知恵の館を設立。

- ムウタスィム(833年 – 842年)

- ワースィク(842年 – 847年)

- ムタワッキル(847年 – 861年)

- ムンタスィル(861年 – 862年)

- ムスタイーン(862年 – 866年)

- ムウタッズ(866年 – 869年)

- ムフタディー(869年 – 870年)

- ムウタミド(870年 – 892年)

- ムウタディド(892年 – 902年)

- ムクタフィー(902年 – 908年)

- ムクタディル(908年 – 932年)

- カーヒル(932年 – 934年)

- ラーディー(934年 – 940年)

- ムッタキー(940年 – 944年)

- ムスタクフィー(944年 – 946年)

- ムティーウ(946年 – 974年)

- ターイウ(974年 – 991年)

- カーディル(991年 – 1031年)

- カーイム(1031年 – 1075年)

- ムクタディー(1075年 – 1094年)

- ムスタズヒル(1094年 – 1118年)

- ムスタルシド(1118年 – 1135年)

- ラーシド(1135年 – 1136年)

- ムクタフィー(1136年 – 1160年)

- ムスタンジド(1160年 – 1170年)

- ムスタディー(1170年 – 1180年)

- ナースィル(1180年 – 1225年)

- ザーヒル(1225年 – 1226年)

- ムスタンスィル(1226年 – 1242年)

- ムスタアスィム(1242年 – 1258年)

カイロ・アッバース朝

- ムスタンスィル2世 (1261年 – 1262年)

- ハーキム1世 (1262年 – 1302年)

- ムスタクフィー1世 (1303年 – 1340年)

- ワースィク1世(1340年 – 1341年)

- ハーキム2世 (1341年 – 1352年)

- ムゥタディド1世 (1352年 – 1362年)

- ムタワッキル1世 (1362年 – 1383年)

- ワースィク2世 (1383年 – 1386年)

- ムウタスィム (1386年 – 1389年)

- ムタワッキル1世 (1389年 – 1406年)

- ムスタイーン (1406年 – 1414年)

- ムウタディド2世 (1414年 – 1441年)

- ムスタクフィー2世 (1441年 – 1451年)

- カーイム (1451年 – 1455年)

- ムスタンジド (1455年 – 1479年)

- ムタワッキル2世 (1479年 – 1497年)

- ムスタムスィク (1497年 – 1508年)

- ムタワッキル3世 (1508年 – 1517年)