イヴァン4世 A.D.1530〜A.D.1584

モスクワ大公(在位1533〜1547)。ロシア・ツァーリ国初代ツァーリ(在位1547〜1574、1576〜1584)。恐怖政治でロシア絶対王政の基礎を築く。対外戦争によってロシア版図を広げた。イヴァン雷帝とも呼ばれる。

イヴァン4世

専制政治によって「雷帝」と恐れられる

約2世紀半続いたモンゴル帝国から独立したロシアで、絶対王政(ツァーリズム)の基礎を築いたのが、イヴァン4世である。3歳でモスクワ大公に即位、親政を始めたのは16歳から。公式にツァーリ(皇帝)の称号を用い、行政改革、軍事改革に着手した。強力な親衛隊を新設し、政策に反対する諸侯・貴族は容赦無く弾圧した。

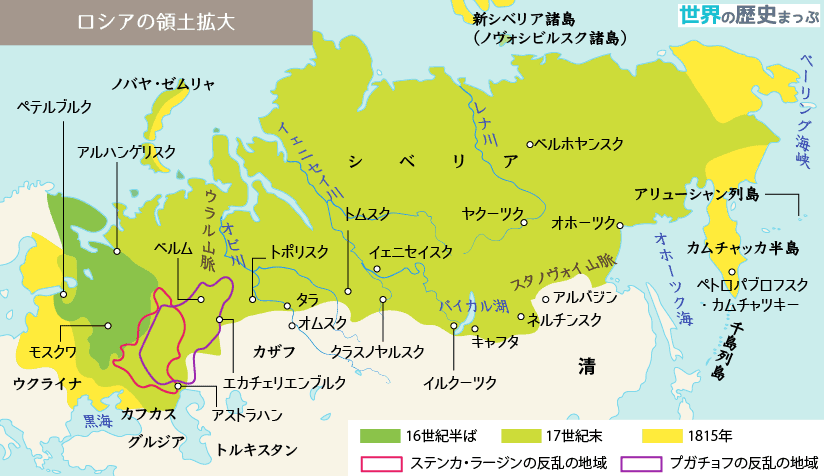

こうした専制政治により「雷帝」と恐れられたイヴァン4世は、対外戦争も強行し、版図を広げた。

カザン・ハン国、アストラハン・ハン国を併合、さらにボリス・ゴドゥノフに命じ、コサック(騎馬隊)のイェルマークに、西シベリアのシビル・ハン国を制圧させた。

その後は、スウェーデン、ポーランドの領土も一時的に奪うが、反撃に敗れ、黒海への進出ルートを失った。

農民の移動を禁止、農奴制を強化したが、度重なる戦乱で財政は疲弊、重税に苦しむ農民逃亡者が続出した。

晩年、次男イヴァンを誤殺した。

ヨーロッパ世界の形成と発展

東ヨーロッパ世界の成立

東スラヴ人の動向

イヴァン3世は最後のビザンツ皇帝コンスタンティノス11世の姪ソフィア(ゾイ・パレオロギナ)と結婚(1472)、ローマ帝国の後継者とギリシア正教の守護者をもって任じ、ツァーリ(皇帝)の称号を用いた。(ここに、ロシアは古代ローマ、ビザンツに次ぐ「第三のローマ」を自認した。)

内政面では全国一律の法典を整備し(1497)、大公権力の強化と農民の農奴化を進めたが、それらの政策はイヴァン4世(イヴァン雷帝 位:1533〜1584)に受け継がれ、16世紀のロシアはポーランドにかわって東欧の強国の地位を占めるにいたった。

ヨーロッパ主権国家体制の展開

危機の時代の主権国家

ロシアの台頭

ロシアに統一国家が成立するのは、15世紀末のことである。「タタールの軛」すなわちキプチャク・ハン国の支配から脱したモスクワ大公国のイヴァン3世(位1462〜1505)は、諸公国を征服して統一を達成した。東ローマ皇帝の後継者として「ツァーリ(皇帝)」を自称した彼は、ギリシア正教会の権威をも背景として、その専制支配を強固なものにした( 東スラヴ人の動向)。

イヴァン3世の孫にあたるイヴァン4世(位1533〜1584)は、ギリシア正教会の首長を兼ね、専制政治を強化したため、人々から「雷帝」と呼ばれて恐れられていた(イヴァン雷帝)。大貴族層にはとくに厳しく、晩年、オプリチニナと呼ばれた特殊な恐怖政治をしていて、彼らを抹殺した。他方、彼のもとで土地を手に入れた貴族より下の戦士層は、彼を支持した。彼らに支えられて、イヴァン4世は地方行政や軍制の改革をおこない、全国的な身分制議会を創設するなど、中央集権化に努め、絶対君主となった。

対外的にも彼は、こうした戦士を使って、カザン・ハン国とアストラ・ハン国を征服して、東方のシベリアや南方のカスピ海へのルートを開いた。さらに、東方ではコサックの首領イェルマーク(?〜1585)にシベリアの一部を開拓させた。

しかし17世紀初めになると、イヴァン4世の血統が絶え、政情が混乱した。農民や都市貧民のなかには、役人や領主の支配を嫌って南部国境付近のドン川流域に移り、コサックの集団に身を投じるものも少なくなかった。以後ロシアでは、農民反乱のたびにこのコサックの集団が重要な役割を演じることになる。

参考