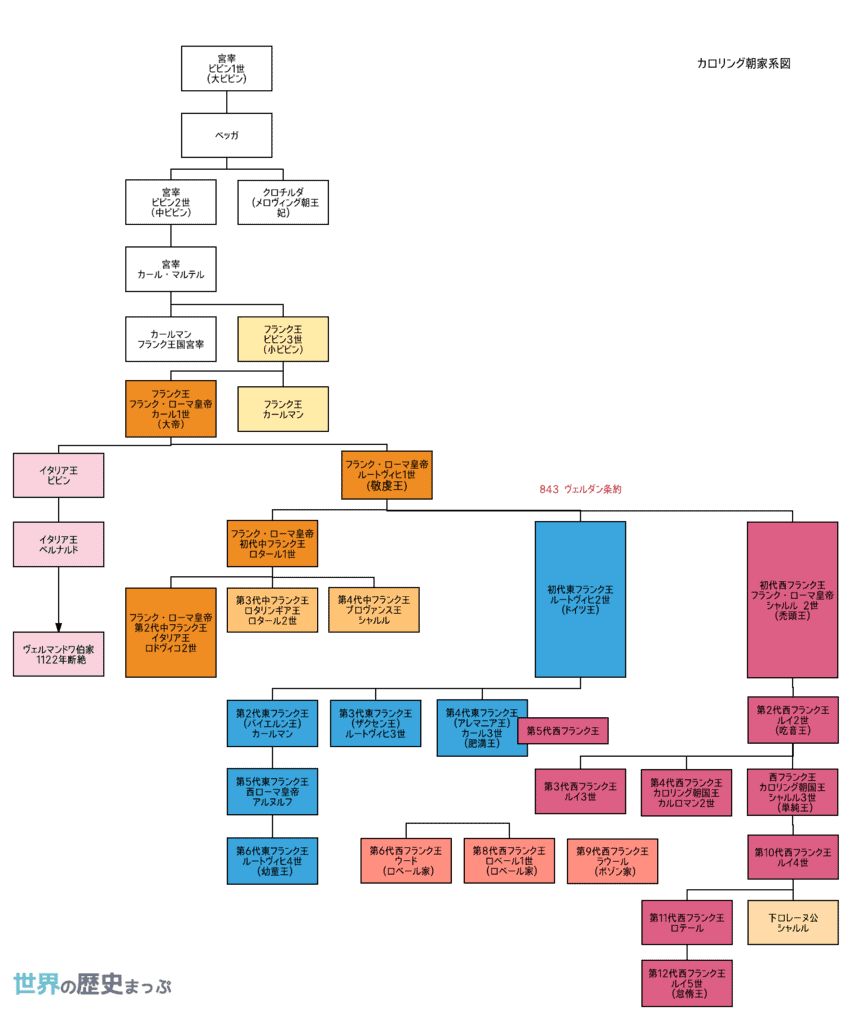

カロリング朝 (751年〜〜987年)

フランク王国の宮宰カロリング家のピピン3世(小ピピン)がメロヴィング朝を廃して開いた王朝。

- 751年: ピピン3世 ローマ教皇の支持下でフランク国王となる

- 756年: ピピンの寄進 ランゴバルド王国を倒し領地をローマ教皇へ寄進しローマ教皇領が成立する

- 800年: カールの戴冠 カール大帝はローマ教皇からローマ帝国(西ローマ帝国)帝冠を授かる。

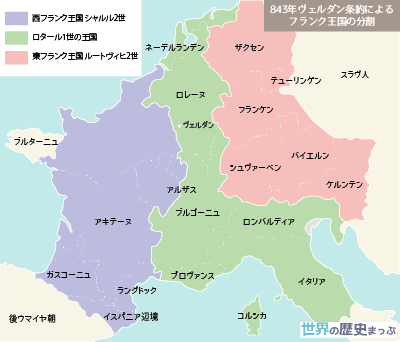

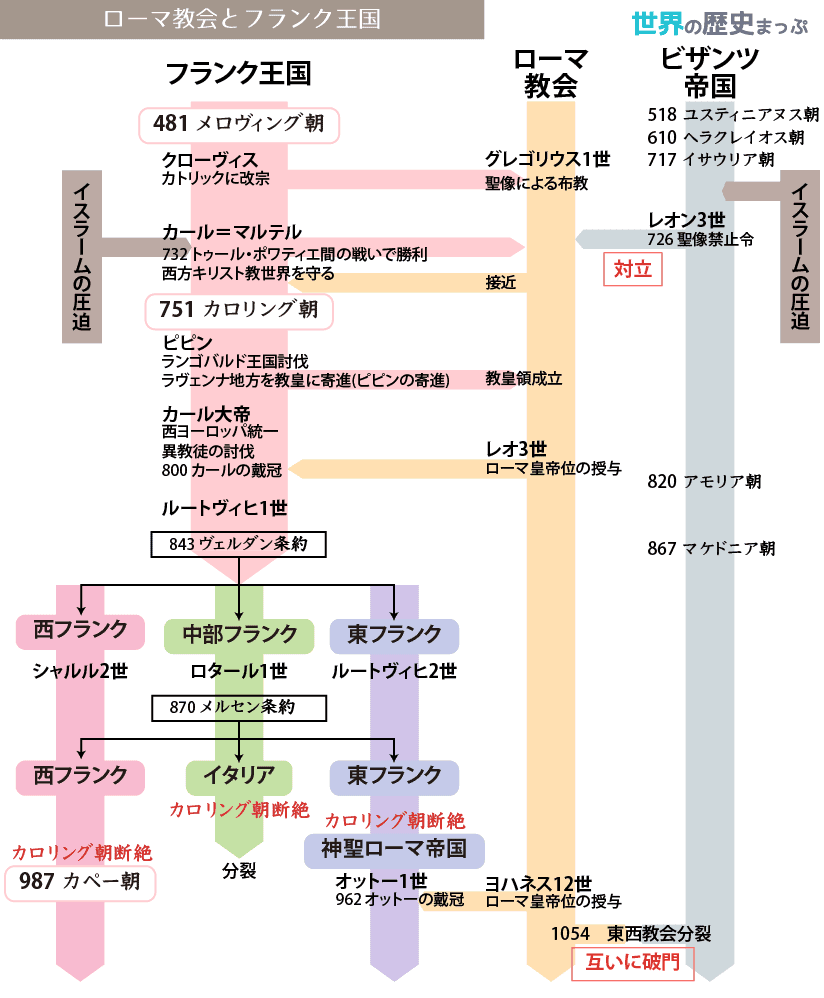

- 843年: ヴェルダン条約 三国分裂

- 911年: メルセン条約

- 911年: 東フランク王国滅亡, 950年: 中フランク王国滅亡, 987年: 西フランク王国滅亡

カロリング朝

フランク王国の発展とイスラームの侵入

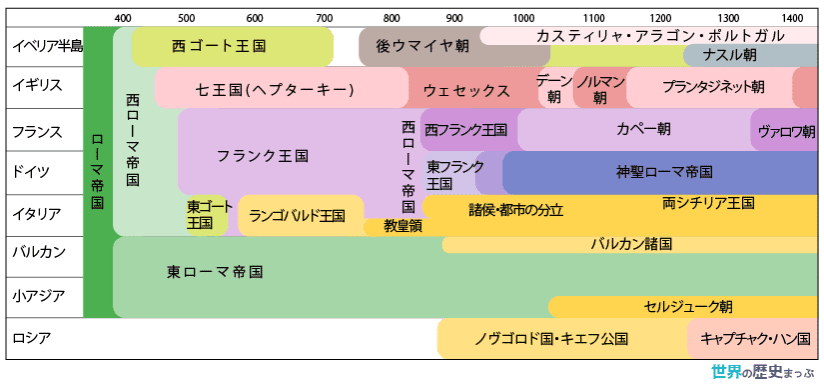

486年 フランク人を統一したクロヴィス1世は、まもなく西ローマ帝国衰亡後もガリア北部に残ったローマ人支配地域(シアグリウス)を征服する。

つづいてアレマン人・ブルグント人・西ゴート人を破り、領土をほぼガリア全域にまで広げていった。こうしてフランク王国はイタリアの東ゴート族と並ぶ強国になった。

その要因として見逃せないのが、クロヴィス1世によるアタナシウス派キリスト教への改宗(496年)である。すでに他のゲルマン諸国はいち早くキリスト教を受け入れていたが、それはニケーア公会議(325年)で異端とされたアリウス派のキリスト教であった。したがってローマ系住民やカトリック教会との関係の円滑化とう点で、クロヴィスのアタナシウスはへの改宗は賢明な政策であった。

フランク王国では分割相続がとられた。そのため、クローヴィスの死後(511年)に王国は分裂と統一を繰り返し、6世紀後半にはアウストラシア(東部)・ネウストリア(西部)・ブルグンド(南部)の3分国制が成立した。

それとともにメロヴィング朝の王権はおとろえ、かわって各分国の宮宰が実権を掌握することになった。中でもアウストラシアの宮宰であったカロリング家のピピン2世(中ピピン)は、7世紀末に対立するネウストリアの宮宰を打倒し、王国の再統一をはかった。

ピピン2世(中ピピン)が没し、その子カール・マルテルが宮宰になった8世紀初頭にはイスラーム軍がイベリア半島の西ゴート王国を滅ぼし(711年)、ピレネー山脈を超えてフランク領内に侵入してきた。カール・マルテルは騎士団を編成してこれを迎え撃ち、トゥール・ポワティエ間の戦いで勝利した。(732年)

カロリング毛の権威は絶大なものとなり、マルテルの子ピピン3世(小ピピン)は、751年ザカリアス(ローマ教皇)の同意のもとにメロヴィング家の王国キルデリク3世を廃し、自ら王位についてカロリング朝を開いた。

ローマ・カトリック教会の成長

313年、帝政末期のローマではキリスト教が公認され、392年に国教化されるが、そのころ正統アタナシウス派の教義に従うカトリック教会には、5つの有力教会(五本山)があった。

- ローマ

- コンスタンティノープル

- アンティオキア

- イェルサレム

- アレクサンドリア

東西教会の分裂

このうちローマ教会は帝国の首都に位置することと、使徒ペテロ起源説を根拠に、早くから他の教会に対して首位性を主張した。

ローマ司教はペテロの後継者を自認し、教皇(法王)と尊称された。

しかし、330年にコンスタンティノープルへの遷都が行われ、476年に西ローマ帝国が滅亡すると、コンスタンティノープル総主教は東ローマ帝国皇帝の権威を後ろ盾にローマ教会の首位性を否定するようになった。

グレゴリウス1世(ローマ教皇)とベネディクト派

こうして両教会の首位世をめぐる対立が激化する中で、グレゴリウス1世(ローマ教皇)は北からのランゴバルド人の圧力に対抗しつつ、東ローマ帝国皇帝の支配から離脱しようと試みた。そのため、カトリックのフランク人に接近するとともに、他のゲルマン諸部族への布教に努力し、西ゴート人やアングロ・サクソン人の改宗に成功した。

その布教活動の中心となったのは、教皇の保護をうけたベネディクト派の修道士であった。

このベネディクト派は6世紀前半、中部イタリアのモンテ・カッシーノに修道院を創設し、「祈り、そして働け」に要約される戒律を定めて、修道院運動の推進と民衆の教化に努めたヌルシアのベネディクトゥス(480〜547)に由来する。

ベネディクト派修道院は、アイルランド修道院とならんで西欧キリスト教世界の形勢に大きな役割を果たした。

聖像崇拝論争

東西両教会の対立を深めたもうひとつの要因に、聖像崇拝論争がある。

元来キリスト教は偶像崇拝を禁止していたが、異教徒への布教の必要から、ローマ教会は聖像(キリストや聖者の画像・彫像)の使用を容認した。しかし、東ローマ帝国では小アジア地方を中心に聖像禁止派の勢力が強く、また皇帝専制の障害となる修道院勢力が聖像崇拝派であったことなどから、726年、東ローマ帝国イサウリア朝初代皇帝レオン3世(717〜741)は聖像禁止令を発布した。

その結果、ローマ教会は東ローマ帝国にかわる政治勢力を新たに求めるようになった。

ピピンの寄進

そこに登場したのがフランク王国の宮宰カール・マルテルである。

カール・マルテルはイスラーム軍を撃退し、フランク王国の実質的な支配者となっていたが、メロヴィング王家にとってかわるためになんらかの権威が必要であった。

また、ランゴバルド王国の南下に苦しむローマ教皇も、有力な保護者を待ち望んでいた。

そこで751年、ピピン3世(小ピピン)がクーデターにより即位すると、教皇はこれを祝福した。小ピピンもこれに応えてイタリア遠征をおこない(754、756)、ランゴバルド人を討って領土を奪い、ラヴェンナおよびペンタポリス地方を教皇に献じた。このいわゆる「ピピンの寄進」により、教皇領が成立することになった。

カール大帝

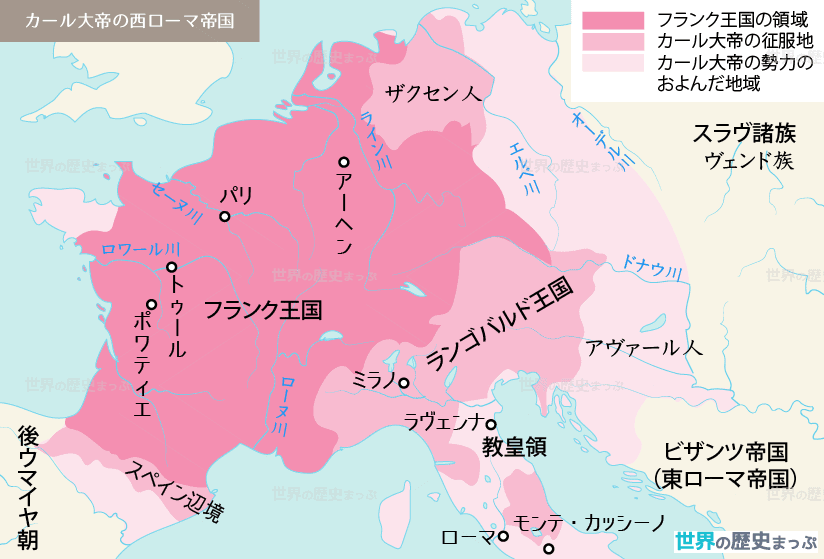

768年、小ピピンの死後、その子カールとカールマンの兄弟が王国を2分しておさめたが、771年のカールマンの死とともにカール大帝(768〜814)が全フランク王国を統一支配することになった。カール大帝は積極的な対外遠征を行い、領土の拡大を図った。

まず南方のイタリアでは、ランゴバルド人が再び勢力を強め教皇を圧迫していたためこれを討ち、ランゴバルド王国を滅ぼした(774)。

そして、イタリアの北半を併合するとともに、中部イタリアを教皇領として確認した。

また北方では772年以降サクソン人に対して遠征を繰り返し、804年に征服した。

東方ではドナウ川上流で土豪化したバイエルン公国を攻め、788年これを併合するとともに、さらに791年以降ドナウ川中流のスラヴ人やアジア系アヴァール人とも戦い、その地を併合して行った。

西方では778年イベリア半島のイスラーム勢力を攻めてエブロ川以北の地を占領し、のちスペイン辺境伯領を設置した(795)。

こうして、8世紀末までに西ヨーロッパの主要部分を統一することに成功し、フランク王国は東ローマ帝国と肩を並べる強国となった。

この動きを見て、ローマ教皇はカール大帝の西ローマ帝国戴冠を計画した。カール大帝は東ローマ帝国との不和を恐れたものの、広大な領土の統治のためにローマ皇帝の権威も必要であった。

レオ3世(ローマ教皇)(795〜816)は反対派の攻撃をカール大帝の保護で乗り切ると、800年、ローマのサン・ピエトロ大聖堂において、カールにローマ皇帝の冠を授与した。ここに、形の上で西ローマ帝国が復活したのである(カールの戴冠)。

まもなく東ローマ帝国との関係が悪化すると、カール大帝はイスラム帝国アッバース朝第5代カリフのハールーン・アッ=ラシードと提携して対抗し、やがて東ローマ帝国もカール大帝の西ローマ帝国皇帝位を承認することになった(812)。

国内の統治にあたり、カール大帝は人口数万人ごとに管区を設定し、国王直属の伯(グラーフ)をおいて軍政両面を担当させた。

また、伯職については、その世襲を禁じて土着化を防止するとともに、臨時に巡察使を派遣してこれを監視させ、中央集権体制の確立に努めた。

しかし、征服されたとはいえ、ザクセン、バイエルンなどゲルマン諸部族には慣習的な部族法が残されており、カールのたびたびの勅令にもかかわらず王国(帝国)の分権的傾向を完全に抑えることはできなかった。

そのことを示すもののひとつに首都の不在がある。アーヘン、インゲルハイムなどに宮廷が築かれたが、カールは1カ所に落ち着くことはなく絶えず領内を移動して、伯との個人的結びつきを確認することが必要であった。それだけ、社会の封建化が進みつつあったのである。

カールはこのほか道路を改修して交易を保護したり、銀を通貨とする貨幣制度を定めたりしたが、特に注目されるのは文教政策である。

聖職者を養成するために、各地の修道院や教会に付属学校の設置を命じ、さらに聖職者の一般的教養を高めるため、諸国から高名な学者を招いてラテン語と古典文化の研究に当たらせ、カロリング・ルネサンスを現出させた。

このように、カールの西ローマ帝国は、単純な古代帝国の復活ではなかった。むしろそれは、古代以来の古典文化、キリスト教(ローマ・カトリック)、ゲルマン的要素の3者が融合した全く新しい世界、すなわち西ヨーロッパ世界の誕生を告げるものであった。

ピレンヌ・テーゼ マホメットとシャルルマーニュ

ベルギーの歴史家アンリ・ピレンヌ(1862〜1935)は、中世ヨーロッパ世界の成立を、8世紀のイスラーム勢力による地中海制覇の結果ととらえ、古代地中海文化と中世文化との断絶を強調する命題(テーゼ)を提起した。

このピレンヌ・テーゼは学会に大きな衝撃を与え賛否両論が巻き起こったが、いまだその正否についての決着はみていない。

「イスラームによる地中海の閉鎖とカロリング家の登場との同時性には、単なる偶然の戯れ以上のものを見ないわけにはいかない。事態の全貌を観察するならば、前者と後者の間には明瞭に結果に対する原因の関係が認められる。・・・・・・イスラームなくしては、疑いもなくフランク帝国は存在しなかったであろうし、マホメットなくしては、シャルルマーニュは考えることはできないであろう。

古代から中世へ―ピレンヌ学説とその検討 (1975年) (歴史学叢書)より

フランク王国の分裂

だが、ルートヴィヒ1世にはロタール1世・ピピン1世・ルートヴィヒ2世の他に、2度目の后との子シャルル2世(のちの禿頭王)がおり、ルートヴィヒ1世がこの末弟を偏愛したことから、3人の兄たちの反乱を招いた(829年〜833年)。こうした混乱の中で、838年にピピン1世、840年に父帝ルートヴィヒ1世が相次ぎ亡くなると、長兄ロタール1世に対しルートヴィヒ2世とシャルル2世が連合して戦い、843年のヴェルダン条約で帝国は3つに分割された。

その結果、ロタール1世は帝位と中部フランク及び北イタリアを、ルートヴィヒ2世は東フランクを、シャルル2世は西フランクをそれぞれ獲得した。

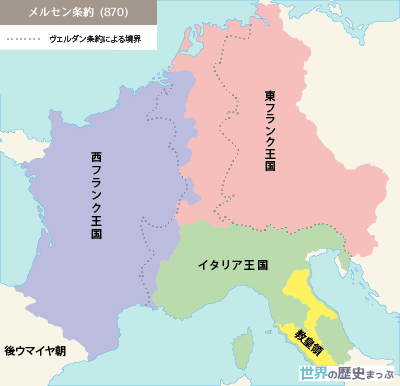

しかし、855年にロタール1世が亡くなると、ロタール1世の子とルートヴィヒ2世、シャルル2世の間で争いが再燃し、結局870年のメルセン条約で、北イタリアを除く中部フランクは東西フランクに併合されることになった。こうした分割と統合を経て、のちのイタリア・ドイツ・フランスの基礎が作られたのである。

フランク王国の変遷とローマ教会

カロリング朝歴代王

- ピピン3世(752年 – 768年)

- カールマン(768年 – 771年(ブルグント、アレマニア、南アウストラシア))

- カール大帝(シャルルマーニュ)(768年 – 814年(最初はネウストリア、アキテーヌ、北アウストラシアのみ)、774年にランゴバルト王、800年に皇帝。)

- メーヌ公:カール(790年 – 811年)

- イタリア:ピピン(781年 – 810年);ベルナール(810年 – 817年)

- アキテーヌ:ルートヴィヒ1世(781年 – 814年)

- ルートヴィヒ1世敬虔王(813年 – 814年カール大帝と共同統治、814年 – 840年単独統治)

- イタリア:ロタール1世(817年 – 855年)

- バイエルン:ルートヴィヒ2世(817年 – 843年)

- アキテーヌ:ピピン1世(817年 – 838年);シャルル1世(838年 – 855年)、対立王ピピン2世(838年 – 851年)

フランク王系図