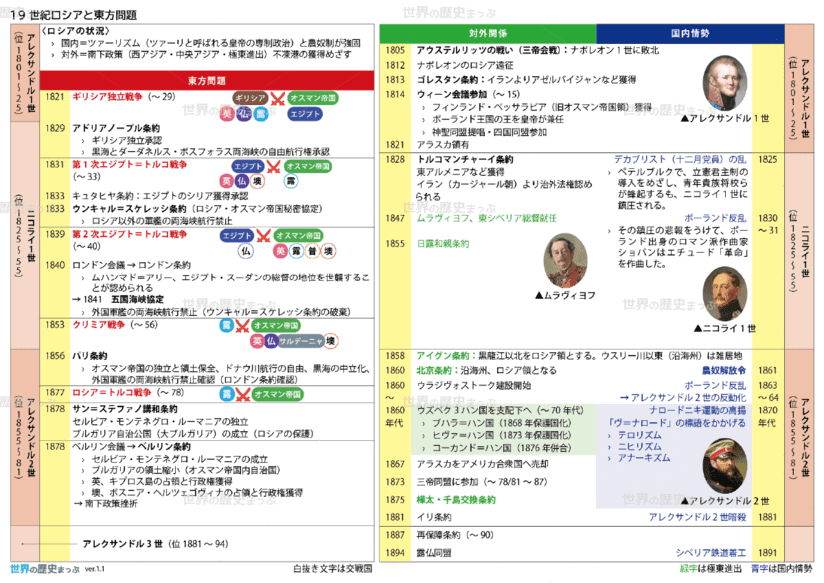

クリミア戦争(

A.D.1853〜A.D.1856)

聖地の管理権問題を端緒にした、黒海沿岸、主にクリミア半島で行われたロシアに対するイギリス、フランス、トルコ、サルデーニャの戦争。ロシアの敗北は社会的・経済的・軍事的立遅れを明らかにし大改革を呼起した。

クリミア戦争

クリミア半島でロシアとオスマン帝国が開戦し、英・仏・サルデーニャの連合軍がオスマン帝国を支援してたたかった戦争。ロシアがオスマン領内のギリシア正教徒保護を名目に出兵すると、英・仏がロシアの南下を警戒して参戦。ロシア劣勢のうちにパリで講和条約が結ばれた。

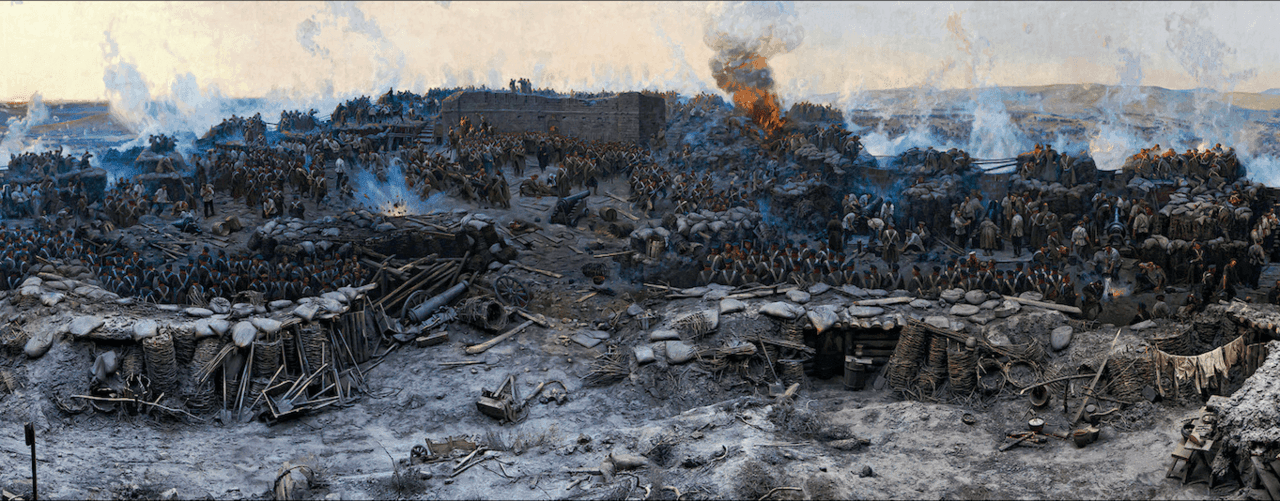

1853~56年主としてクリミア半島を舞台にして行われた、帝政ロシアに対するイギリス、フランス、トルコの戦争。55年1月、後者にサルデーニャ王国が加わった。戦争は近東における列強の勢力争いを背景に、ロシアがトルコ支配下にある正教徒への保護権をトルコ政府に要求したことから始った。イギリスのあと押しを受けたトルコが、ロシアの要求を拒絶したことから、53年7月、ロシア軍がトルコ支配下のドナウ諸公国(モルダビア、ワラキア)に進駐。10月トルコはロシアに宣戦を布告した。53年11月ロシア黒海艦隊がシノペ湾でトルコ艦隊を全滅させるや、54年1月イギリス、フランス艦隊が黒海に入り、3月両国はロシアに宣戦。9月連合軍はクリミア半島に上陸、1年にわたるロシア要塞セバストーポリ攻囲が始った。この間数々の激戦が行われ、ロシア軍は10万、連合軍は7万に及ぶ戦死者を出したが、55年9月、ロシア軍は要塞を爆破、港に艦船を沈めて撤退。次いでオーストリアも連合国 側に加わる用意のあることを明らかにするや、56年2月ロシアは休戦を受入れた。続いて行われた パリ講和会議 (1856.2~3.)で、黒海の中立化、ロシアの南ベッサラビア放棄、トルコ支配地域へのロシアの不干渉などが定められ、ロシアの南下政策は阻止された。しかし戦争後も東ヨーロッパにおける列強の関係は安定せず、特にバルカンにおけるトルコ支配領域をめぐるロシアとオーストリアの関係が緊張しはじめた。またクリミア戦争におけるロシアの敗北は、ロシアの社会的・経済的・軍事的立遅れを明らかにし、皇帝アレクサンドル2世による大改革を呼起した。

参考 ブリタニカ国際大百科事典

戦争データ

| 年月日:1853年3月28日〜1856年3月30日 | |

| 場所:クリミア半島、バルカン半島、黒海、バルト海、太平洋など | |

| 結果:同盟軍(フランス、オスマン帝国、イギリス、サルデーニャ王国)の勝利 パリ条約の締結 |

|

| 交戦勢力 | |

| フランス帝国 イギリス オスマン帝国 サルデーニャ王国 |

ロシア帝国 ブルガリア義勇兵 |

| 指導者 | |

| ナポレオン3世 ヴィクトリア(イギリス女王) ジョン・ラッセル卿 パーマストン子爵 アブデュルメジト1世 ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 カミッロ・カヴール |

ニコライ1世 アレクサンドル2世 |

| 戦力 | |

| フランス軍:40万人 オスマン軍:30万人 イギリス軍:25万人 サルデーニャ:1万人 |

ロシア軍:220万人 ブルガリア軍:4000人 |

参考:Wikipedia

欧米における近代国民国家の発展

ヨーロッパの国際関係に大きな変化がおきるのはクリミア戦争(1853〜56)からである。この戦争によってオーストリアとロシアの両国の協調関係にヒビが入り、バルカン半島方面での対立が明確になったことから、イタリアやドイツの統一運動に有利な状況が生まれ、前者は1861年に、後者は1871年に統一を実現し、国民国家が形成された。また敗北したロシアは国内の改革の必要性に迫られ、農奴を解放して資本主義への第一歩をふみだし、ナロードニキを弾圧した。アメリカ合衆国では国内の民主化が進展し、19世紀半ばまでその領土は太平洋沿岸にまで到達した。奴隷制をめぐる問題から南部と北部が地域的に対立し、合衆国史上最大の内乱である南北戦争がおきた。この戦争は北部の勝利に終わり、北部の産業資本家の主導のもと西武の開拓が進展し、資本主義が高度化して19世紀末までに世界第1位の工業国家になった。

ヨーロッパの再編

東方問題とロシアの南下政策

19世紀の半ばになると、聖地(パレスチナ地方)の管理権問題を端緒にして、ロシアとオスマン帝国が開戦した(クリミア戦争 1853〜56)。この戦争ではロシア軍がオスマン帝国領内に侵入したので、オスマン帝国はイギリス・フランス*1に支援を要請し、両国は1854年ロシアに宣戦布告をおこなって積極的に支援した。翌年サルデーニャが参戦し、オーストリアもロシアに協調しなかったので、ロシアは国際的に孤立した。戦闘はおもに黒海沿岸でおこなわれ、最も激戦地だったのがクリミア半島のセヴァストーポリ要塞であった。ロシアはこの要塞を難攻不落と考えていたが、技術水準の高い両国の軍隊の前に1年間の包囲戦のあとついに陥落し、戦争はロシアの敗北で終結した。

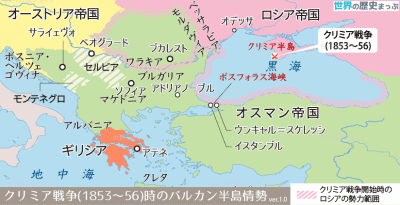

イェルサレム聖地管理権問題などを要因におこったクリミア戦争(1853〜56)でロシアは敗北した。パリ条約(1856)で、黒海の中立化が定められ、ロンドン条約(1840)が再確認され、ロシアの黒海周辺における南下政策は挫折した。

パリ条約(1856)が結ばれ、ルーマニア*2が事実上独立を達成してナポレオン3世の威光が増し、黒海沿岸地域が中立地帯とされて、ロシアはいっさいの軍事施設の撤去を余儀なくされ、1隻の軍艦も黒海に浮かべることができなくなり*3、南下政策は再度挫折した。

*3 パリ条約ではそのほか、オスマン帝国の領土保全、セルビアの自治承認、ドナウ川の自由通航権などが確認された。

ロシアは国内の改革を進めたが、改革の不徹底もあって国民の目をそらすために対外進出の必要があった。一方、イギリスやフランスは外債や鉄道利権を通じてオスマン帝国に対する支配を強化していた。しかもオスマン帝国内での改革運動も決して成功していたとはいえず、バルカン半島では諸民族の自由主義の影響による独立運動がさかんになっていた。1870年からのプロイセン=フランス戦争でナポレオン3世が失脚すると、ロシアは外交攻勢をかけてパリ条約を改定することに成功し、黒海艦隊を再建した。

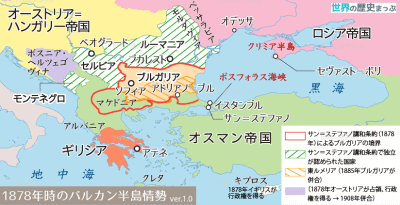

1875年ボスニア=ヘルツェゴヴィナでギリシア正教会徒が反乱をおこし、さらにブルガリアにも飛び火した。オスマン帝国は軍隊の力をもって残酷に鎮圧したので、ロシアはパン=スラヴ主義 Pan-Slavism *4の後継者として、ギリシア正教会徒保護を名目にしてオスマン帝国と開戦した(ロシア=トルコ戦争 / 露土戦争 1877〜78)。この戦争ではロシアがイスタンブルに肉薄したのに対し、オスマン帝国はイギリスに支援要請をだし、イギリス軍がマルマラ海に派遣された。イギリスとの戦争の危機を迎えたロシアは急遽オスマン帝国との間に、1878年サン=ステファノ条約を結んで、ルーマニア・セルビア・モンテネグロの独立、ブルガリアの自治領化を決めた。

セルビア・モンテネグロ・ブルガリアなどの地は南スラヴ系民族が多く、ロシアはこうした地域のスラヴ民族運動を利用して、バルカン半島への南下をはかった(パン=スラヴ主義)。ロシア=トルコ戦争(1877〜78)のサン=ステファノ講和条約で、セルビア・モンテネグロ・ルーマニアの独立や、エーゲ海におよぶブルガリア自治公国(大ブルガリア)をロシアの保護下におくことが認められた。これにより一時、ロシアの南下政策は成功したかにみえたが、ベルリン会議(1878)で挫折した。

イギリスはブルガリアをロシアの傀儡国家と考えていたので、この条約に反発し、さらにパン=ゲルマン主義*5を進めるオーストリアも反発したので、ヨーロッパの緊張は高まった。このためドイツのビスマルクは「誠実なる仲介人」を自認して、ロシア・イギリス・オスマン帝国・オーストリア・ドイツ・フランス・イタリアの7カ国が参加したベルリン会議(1878)を開催した。

この結果ベルリン条約が結ばれて、ロシアはクリミア戦争で失ったベッサラビアの一部など若干の領土を獲得したが、列強の圧力によってサン=ステファノ条約が改廃されてブルガリアの領土が縮小され*5、同時にロシアの影響が排除された。またイギリスがキプロス島の管理権を獲得し、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴヴィナ地方の統治権を獲得したので、ロシアの南下政策はまたまた挫折することになった。

ロシアの南下政策の挫折地図

セルビア・モンテネグロ・ブルガリアなどの地は南スラヴ系民族が多く、ロシアはこうした地域のスラヴ民族運動を利用して、バルカン半島への南下をはかった(パン=スラヴ主義)。ロシア=トルコ戦争(1877〜78)のサン=ステファノ講和条約で、セルビア・モンテネグロ・ルーマニアの独立や、エーゲ海におよぶブルガリア自治公国(大ブルガリア)をロシアの保護下におくことが認められた。これにより一時、ロシアの南下政策は成功したかにみえたが、ベルリン会議(1878)で挫折した。

- 東方問題とロシアの南下政策 – 世界の歴史まっぷ

ロシアの改革

1853年に勃発したクリミア戦争で、近代化したイギリス軍とフランス軍に敗北を喫したことは、ロシアの後進性を明確にし、戦争中に即位したアレクサンドル2世(位1855〜81)は1861年農奴解放令を発布した。