パルティア Parthia (安息)

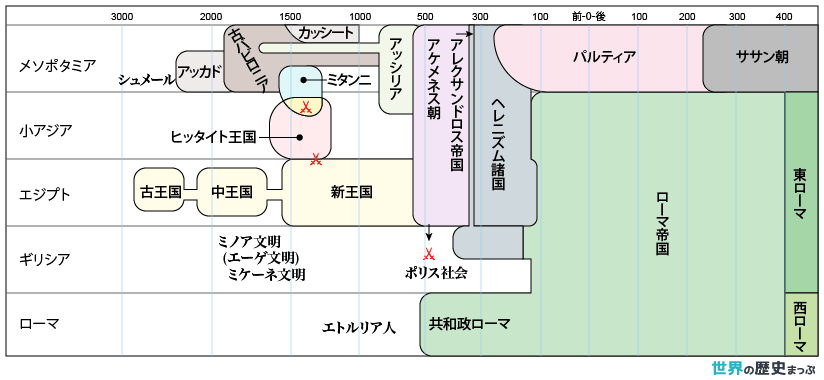

B.C.248〜A.D.224

カスピ海南東部、イラン高原東北部に興った王国・遊牧国家である。紀元前247年頃パルニ氏族を中心とした遊牧民の長、アルサケス1世が建国し、ミトラダテス2世の治世で最盛期を迎えた。6度に渡りローマからの侵攻を受け(パルティア戦争)、224年ペルシア(ササン朝)の侵攻により滅亡した。

パルティア

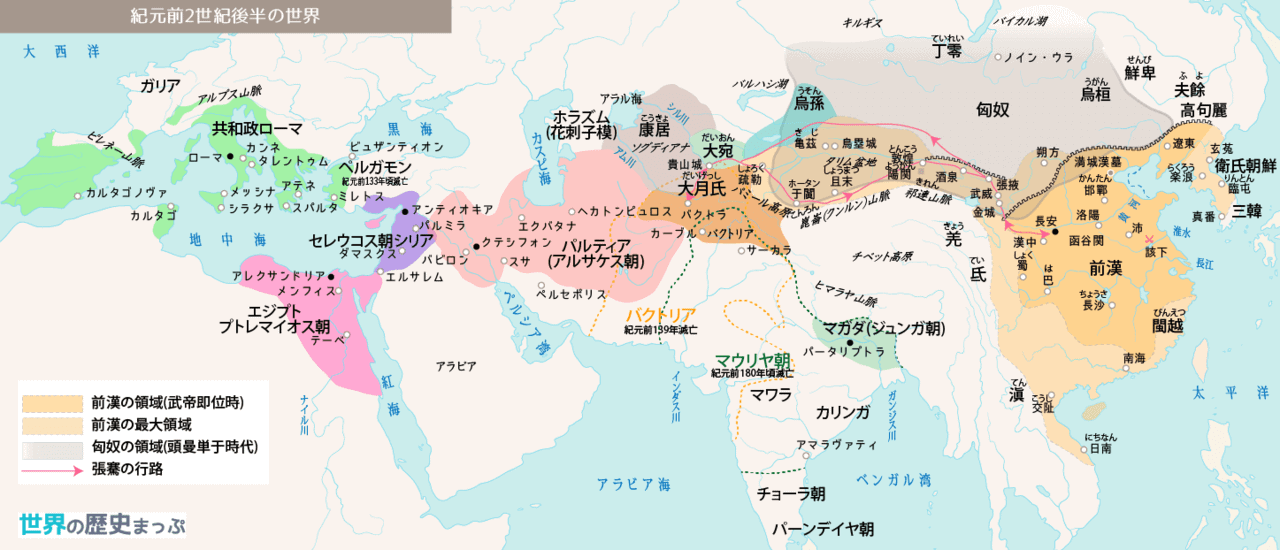

イラン東北部に興り、イラン・メソポタミアを支配したイラン系の王国。強力な騎馬軍で知られる。前2世紀ミトラダテス1世の時代に、セレウコス朝勢力を排除してメソポタミアを支配する強国となった。セレウコス朝滅亡後はローマと対立した。3世紀にササン朝に敗れ、滅亡した。東西交易で繁栄し、中国と最初に国家として交渉をもった西アジアの国である。初期においてはヘレニズム文化を吸収したが、次第にペルシア文化の復興をはかるようになった。

安息:『史記』に記されたパルティアに対する呼称。アルサケスの音訳。

オリエントと地中海世界

古代オリエント世界

オリエント世界の風土と民族

西アジアでは、アレクサンドロス帝国の分裂後、ギリシア系のセレウコス朝、バクトリアがおこった。ついでイラン系のパルティアがおこり、東西貿易の利益を独占して繁栄した。パルティアを倒して成立したイラン系のササン朝は、ゾロアスター教を国教と定めイランの文化的伝統の復活を目指すとともに、インドやギリシア・ローマ文化の影響をうけ高度な国際的文化を形成した。その文化は7世紀以後のイスラーム文化にも影響を与えた。

バクトリアとパルティア

バクトリアの独立に刺激され、カスピ海南東のパルティア地方では、イラン系遊牧民がパルニ属の族長・アルサケス1世に率いられてパルティアは独立し、パルティア王国(アルサケス朝 紀元前248/247年〜紀元後224年)をたてた。そしてセレウコス朝と争いつつ領土を西へと広げた。

紀元前2世紀半ばのミトラダテス1世のときに国力はさかんとなり、セレウコス朝の東の都・ティグリス河畔のセレウキアを陥れると、その対岸のクテシフォンに冬営地を設けた。各地を転々としていたパルティアの首都は、やがてこのクテシフォンに定まった。

その領域は東方ではバクトリア・大月氏・クシャーナ朝と国境を接し、西はユーフラテス川にいたる広大なものであった。この領土を支配するためにパルティアの王たちは、アケメネス朝の統治組織を継承して中央集権制を確立しようと努めた。

アケメネス朝の王にならって「諸王の王」と称し、属州には有力家系の知事を配置し、交通路の整備にも力を注いだ。しかしパルティア国家は、有力家系の連合体という性格を最期まで脱することができず、そのため国内の地方勢力の台頭を抑えることもできなかった。他方、征服者であり支配者である遊牧民と、被征服者である先住農耕民との融合は徐々に進み、文化的には征服者が被征服者の影響をうけるという現象が起こった。

内陸アジアの隊商路だけでなく、海上ルートの要所であるペルシア湾をも押さえたパルティアは、東西交易の利益を独占しておおいに繁栄した。後漢の班超がローマ(大秦国)とつうじようとして甘英を派遣した時、パルティア(安息)がこれを妨害したのは、この利益が侵されるのを恐れたからであった。西に向かう商品は絹・香料・象牙・宝石などであり、ローマからは青銅やガラスの工芸品・ブドウ酒・オリーブ油・金をうけとった。

パルティアにとって最大の敵となったのは、東方進出をはかるローマであった。紀元前1世紀にセレウコス朝を倒したローマのさらなる東進を阻止するため、パルティアもシリアに進出した。紀元前53年には共和制ローマの三頭政治家のひとりマルクス・リキニウス・クラッススを敗死させた。

しかし2世紀の初頭にはトラヤヌス帝(ネルウァ=アントニヌス朝)の率いるローマ軍がクテシフォンを占領し、ペルシア湾頭にまで達した(パルティア戦争)。その後両国間には一進一退の小競り合いが続いたが、パルティアの国力はしだいに衰退し、ついに224年、ササン朝によって滅ぼされた。

ササン朝

ササン朝(224年〜651年)は、アルダシール1世がパルティアを倒してクテシフォンを都に新しく開いた王朝である。

パルティアとササン朝の文化

パルティアの文化は早くよりヘレニズムの影響を強くうけ、王が「ギリシア人を愛するもの(フィルヘレン)」という称号をおびるほどであった。

ギリシア語が公用語とされ、貨幣の銘文にもギリシア文字が用いられた。しかし征服者であり支配者である遊牧パルティア人と先住農耕民との融合が進むに連れて、文化にもしだいにイラン的要素が強くなり王朝後期にはパフレヴィー語(中世ペルシア語)がアラム文字で表現されて公用語化した。

宗教的にも徐々にイラン色が濃くなり、ゾロアスター教が信奉されるようになったが、ミトラダテスと名乗るパルティア王がいたことからみて、ミトラ神への信仰も強かったと思われる。バビロニア地方ではセム系とイラン系の宗教混合も進んだ。

ギリシア世界

ヘレニズム時代

セレウコス朝シリアは、小アジアの過半とそれより東の広大な地域を支配したが、バクトリア・ソグディアナはまもなく独立し、ペルシア系のパルティアが紀元前3世紀半ばにやはり独立するなど、その領域は縮小し(ユダヤはセレウコス朝の君主神格化に反抗し、マカベア一族の反乱によって紀元前2世紀に独立した。)、国家の制度も整わなかった。しかしアンティオキアやドゥラ・エウロポスなどのギリシア人の都市が文化の中心となった。

ローマ世界

内乱の1世紀

カエサルのガリア遠征・ローマ占領

ポンペイウスは東方で戦った自分の兵士への土地配分を行い、カエサルはガリア統治権を委ねられ、クラッススはパルティアとの戦争を受けもった。

独裁官カエサル

カエサルの独裁政治は性急に進められたから、なお生き残っていた共和派は反感を募らせた。ことに紀元前44年にカエサルが終身の独裁官となり、またパルティア遠征をも計画して、そのために「王」の称号を得ようとしていると噂されるにいたって、カッシウス、ブルートゥスらがカエサルを暗殺した。兵士や民衆は彼の死を悲しみ、カエサル派のマルクス・アントニウスがそれを利用してカエサルを神格化し、ブルートゥスらは追放された。

ローマ帝国へ

ネルウァ=アントニヌス朝のハドリアヌス(ローマ皇帝)のときから帝国は守勢に転じ、マルクス=アウレリウス=アントニヌス(ローマ皇帝)の治世の末にはゲルマン人の侵入、パルティアとの戦いと東方からの疫病、帝国財政の窮乏化などの不穏な状況が現れ、彼の死後には政治は乱れ、皇帝位をめぐる争いが激化した。

- ローマ帝国へ | 世界の歴史まっぷ