ヒンドゥー教 (紀元前5〜4世紀頃から現在)

マウリヤ朝崩壊後の4〜5世紀の間に、バラモン教と土着の宗教とが融合したヒンドゥー教の形成が徐々に進行した。インド古典文化の黄金期のグプタ朝の時代はヒンドゥー教が王家の支持をえて、民衆の間にも浸透した。ヒンドゥー教徒の信仰形態は多様であるが、カースト制度を守りヴェーダ聖典とバラモンの権威を認めるという点ではほぼ共通し、カースト制度を支える宗教となり現在に至る。

ヒンドゥー教

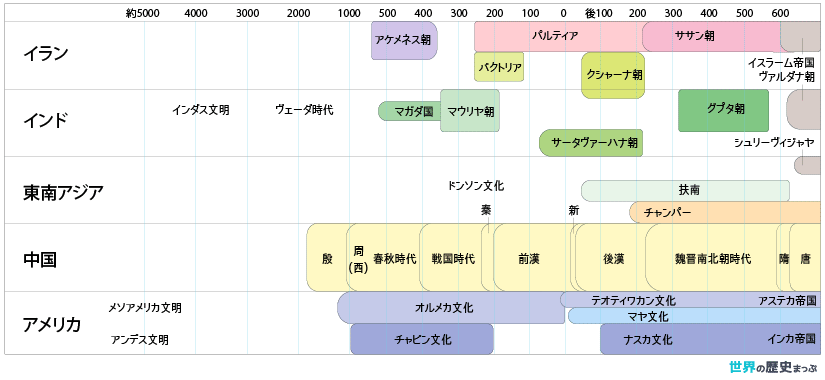

アジア・アメリカの古代文明

インドの古代文明

仏教の新展開

マウリヤ朝崩壊後の4〜5世紀の間に、バラモン教と土着の宗教とが融合したヒンドゥー教の形成が徐々に進行した。ヴァルナ制度のもとで生活する人々の義務を定めた『マヌ法典』が編まれたのもこの時代である。マヌは人類の始祖とされる聖人の名であり、この法典に権威を与えるため彼の名が冠せられた。

ヴィシュヌとシヴァ

混合宗教であるヒンドゥー教の特色は、最高神のヴィシュヌとシヴァによく示されている。ヴィシュヌ神はヴェーダの宗教では太陽神のひとつにすぎなかったが、ヒンドゥー教では宇宙を創造し保持する神、慈悲の神徒される。また多くの名で呼ばれるが、これは地方的に信仰を集めていた神がヴィシュヌ神と同一視された結果である。この神はまたさまざまな姿をとって地上世界を救うとみられていた。そうした化身のなかには他民衆の信仰を集めていたクリシュナ神、『ラーマーヤナ』の英雄ラーマがおり、仏教の開祖ブッダまでが化身のひとりとされている。これらの神々に祈りを捧げることはヴィシュヌを拝むことになるのである。

一方のシヴァ神は、宇宙を破壊する凶暴な神であるとともに、宇宙を創造する神、慈悲深い神でもある。

また踊る神、芸術の神であり、苦行する神、獣類の神でもある。すでにインダス文明の印章にシヴァ神の原型とみられる神が彫られているが、ヴェーダの宗教の爆風神ルドラと同一視されることによって、アーリア民族の宗教の中に取り込まれ、やがてヒンドゥー教の最高神の地位を獲得したのである。またシヴァ神は多数の親戚をもつ神として知られる。地方的に信仰そ集めていた神々が親族というかたちでシヴァ信仰に取り込まれたのである。後世には、シヴァ神とヴィシュヌ神を同一視する一派まで現れている。さらに第3の最高神ブラフマー(世界創造の神)とヴィシュヌ(維持の神)、シヴァ(破壊の神)の3神を一体とみる信仰も存在する。

グプタ朝と古典文化

グプタ朝の時代はまたインド古典文化の黄金期でもあった。あらゆる面で伝統への回帰が見られたこの時代に、バラモンが影響力を回復し、彼らの聖典語であるサンスクリット語が公用語として宮廷で用いられた。

仏教はかつての隆盛を失いつつあったが、各地の僧院を中心に教学研究は続けられており、アサンガ(無著)、ヴァスバンドゥ(世親)兄弟によって大乗仏教の理解が深められた。仏教教学の大中心となったナーランダー僧院が創建されたのもこの時代である。

一方、この時代には仏教に圧倒されていたバラモン教が復興し、六派哲学と呼ばれる語学派の哲学体系が一応の完成をみた。

またバラモン教に先住民の信仰が融合して形成されたヒンドゥー教が、王家の支持をえて、民衆の間にも浸透した。ヒンドゥー教徒の信仰形態は多様であるが、カースト制度を守りヴェーダ聖典とバラモンの権威を認めるという点ではほぼ共通している。

諸王国の抗争

仏教の衰退

すでに往時の活力を失っていた仏教は、この時代をつうじて衰亡への道をたどり、東インドのパーラ朝のもとで最後の繁栄をみせたが、同王朝の滅亡とともにほぼ姿を消した。こうした仏教衰亡の原因としては、

- 僧院中心の宗教であったため民衆から離れたこと

- 都市経済が衰退し仏教を支えてきた商工業者が没落したこと

- 王侯たちがヒンドゥー教信仰に傾き彼らの援助が受けられなくなったこと

- ヒンドゥー教とことなり農村社会に浸透できなかったこと

- ジャイナ教とことなり一般信者が共通な生活様式で結ばれていなかったこと

- 密教化(呪術宗教化)した仏教が独自性を失いヒンドゥー教に吸収されたこと

などが考えられている。さらに、イスラーム教徒の侵入軍による僧院の破壊が、基盤を失いつつあった仏教にとどめを刺したのである。

この時代にインドの社会では、ヴァルナ制度の大きな枠組みの内部で多数のカーストが形成されつつあった。またヒンドゥー教はカースト制度を支える宗教としてインドの民衆との結びつきをますます強めた。ヒンドゥー教学もさかんで、8世紀には大哲学者シャンカラがでた。地方政権が分立したこの時代には、各地で地方色豊かな文化が発達した。たとえば地方語がしだいに洗練化され、それぞれの地方語で文学作品も書かれるようになった。

インドの伝統的な社会は、カースト間の分業体制を基礎としていた。各カーストは結婚・食事・職業を共通にするものたちからなる排他的集団であり、そうしたカーストをヨコ(分業)とタテ(上下の身分)の関係で有機的に結合したかたちでインド社会は成り立っている。

たとえば村落は農業カーストとそれを取り巻く20〜30のカーストからなり、それぞれのカーストに所属するものがそれぞれ役割(カーストの職業)を果たすことによって毎年の生活活動が維持されているのである。また各カーストは、バラモンを最高位とし不可触民のカーストを最下位とする身分関係で結ばれており、これによって村落社会に秩序が与えられている。こうしたカースト社会を支えたのは、この世の生まれを前世の行為(業)の結果とみなし、カーストの義務を果たすことによって「よりよい来世」が得られると説くヒンドゥー教の人生観があった。カースト社会は安定したものであり、イスラーム教徒の支配下にあっても存在し続けた。こうしたカースト社会が形成される過程については不明な点が多いが、おそらくグプタ朝以後の数世紀の間に、古代に成立したヴァルナの枠組みの内部に多数のカーストが生み出され、社会における役割を固定させたのであろう。

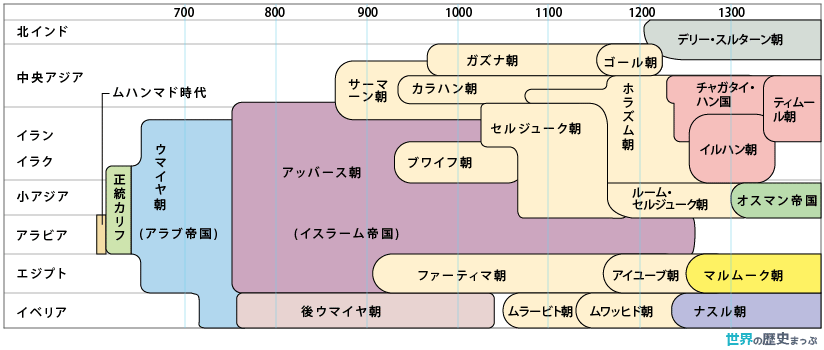

イスラーム世界の形成と発展

インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化

ヒンドゥー教とイスラーム教

イスラーム教は偶像崇拝を禁ずる一神教であり、多数の神々の偶像を崇拝するヒンドゥー教とは性格を大いに異にしていた。また、ヒンドゥー教が牛を神聖視してその肉を食べないのに対し、イスラーム教徒は豚を不浄視してその肉を食べない。さらに霊魂の輪廻転生を信ずるヒンドゥー教が遺体を火葬にして灰を川に流すのに対し、復活を信ずるムスリムはキリスト教徒などと同じ土葬である。

初期のムスリム侵入者たちは、ジハード(聖戦)を唱えてヒンドゥー教寺院を破壊したり改宗を強要したりしたため、社会の混乱は大きかった。しかし彼らは、永続的なインド支配を目指すようになるとしだいに態度を和らげ、インド社会に適応するようになった。

たとえば、征服地はムスリムの貴族や部将に封与されたが(イクター制)、地方行政や徴税は旧来の機構や有力者に任せるという現実的政策が採用されたのである。したがって、カースト制度に基礎をおく村落社会と、そこで信仰されていたヒンドゥー教はそのまま存続することになった。ヒンドゥー教徒はジズヤをおさめることによって旧来の信仰を認められたのである。しかし、旧支配層のなかには、保身のためイスラーム教に改宗したものもあり、また下層民の間ではアッラーの前に人間は平等であると説くイスラーム教に接して改宗するものもでた。前者の改宗は一般に個人的になされたのに対し、後者の改宗はカースト仲間の集団改宗というかたちをとった。

こうしたイスラーム教の浸透にあたり大きな役割を果たしたのはスーフィーと呼ばれるイスラーム神秘主義者たちであった。神との直接的接触を求める神秘主義には、ヒンドゥー教のバクティ信仰と共通するものがあり、スーフィー行者の修行生活は、ヒンドゥー教の行者の生活とよく似ていた。こうしたことが、スーフィーたちによる民間での布教を容易にしたのである。

しかしインド亜大陸全体の人口の割合からいえば、改宗者は少数派であった。ムスリムのインド支配は数世紀におよぶが、多くの改宗者をだしたのはヒンドゥー教世界のなかでは辺境にあたるインダス川流域と東部ベンガルであった。インドにはムスリムの到来以前にもギリシア人や中央アジア系民族によって異文化が持ち込まれたが、それらは数世代たつうちにインド文明に同化、吸収されてしまった。これに対しイスラーム教は、インドの大地で今日にいたるまで独自性を維持し続けてきたのである。