フランク王国

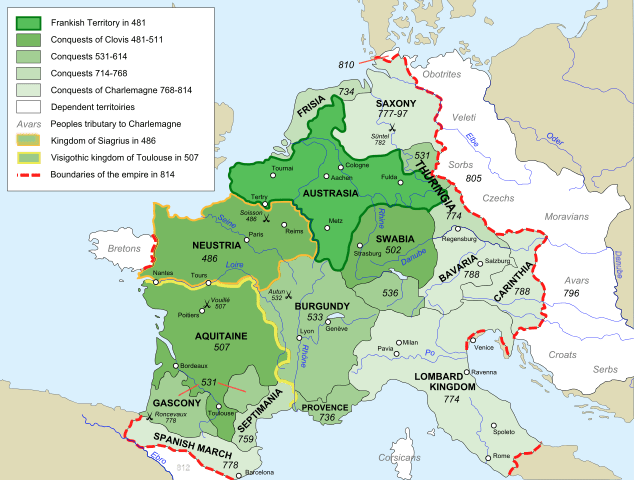

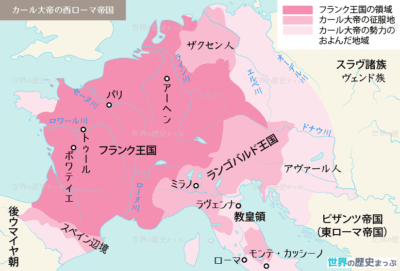

5世紀から9世紀にかけて西ヨーロッパを支配したゲルマン系の王国。最大版図はイベリア半島とイタリア半島南部を除く西ヨーロッパ大陸部のほぼ全域に及ぶ。

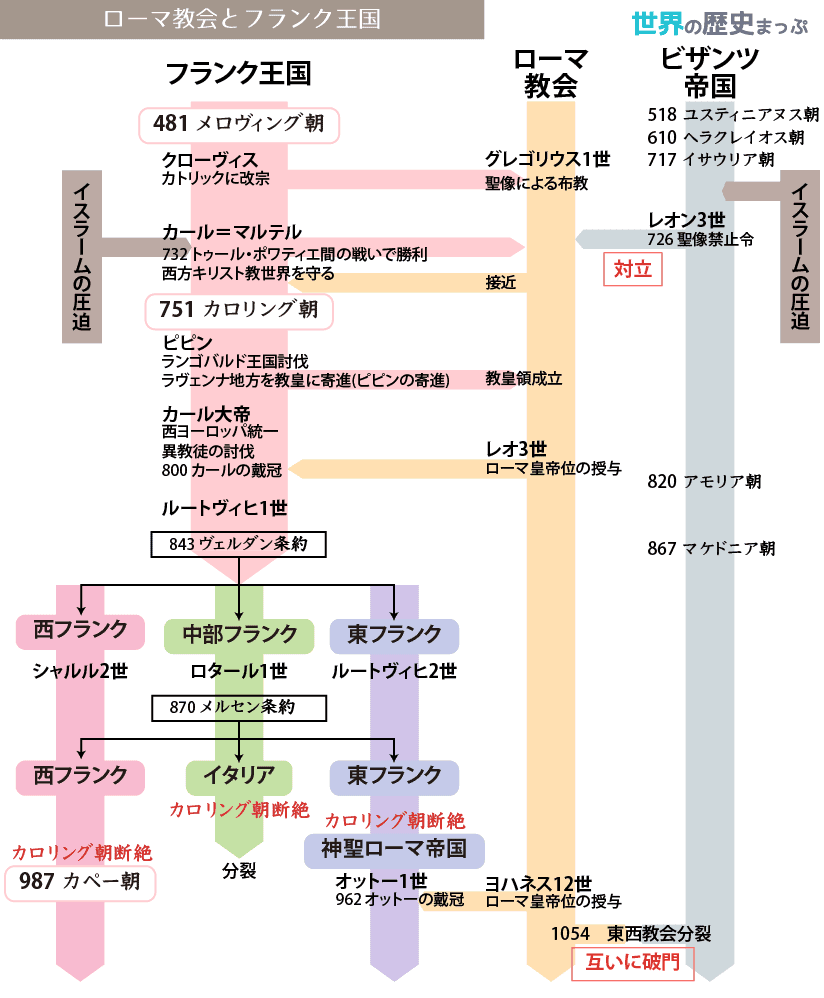

481年: メロヴィング朝成立 クロヴィス1世

751年: カロリング朝成立 ピピン3世

800年: カールの戴冠 カール大帝

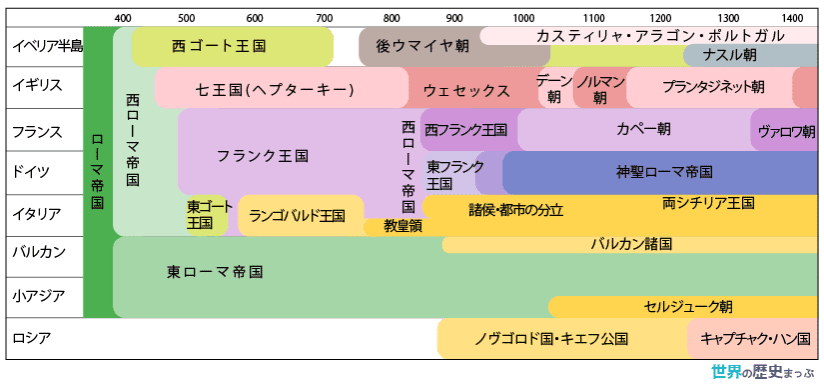

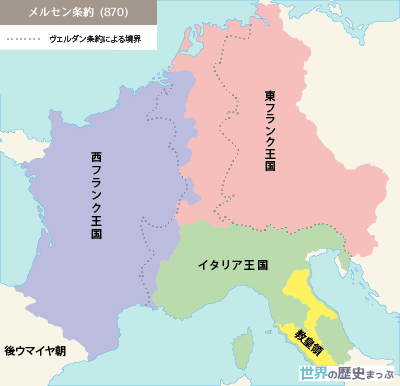

843年: ヴェルダン条約による三国分裂, 870年: メルセン条約

911年: 東フランク王国滅亡, 950年: 中フランク王国滅亡, 987年: 西フランク王国滅亡

フランク王国

ヨーロッパ世界の形成と発展

西ヨーロッパ世界の成立

ヨーロッパの風土

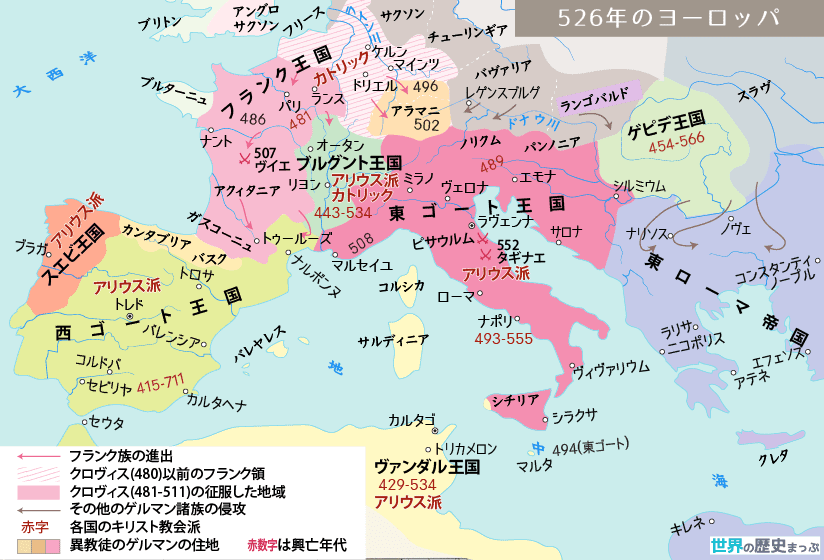

西ローマの滅亡後、かつての帝国西半分にはゲルマン人の諸国が建国されたが、東半分には古代ローマの制度や文化を引き継ぐ東ローマ帝国が存在した。東ローマ帝国皇帝は唯一のローマ皇帝として、その権威をゲルマン人諸王に認めさせるとともに、旧領の回復に努めた。

だが、7世紀以降イスラーム勢力の地中海進出に伴い、東ローマ帝国の領土は縮小し、ゲルマン人もアルプス以北へと後退し始めた。

その頃、ゲルマン人の中から台頭したのがフランク王国である。フランク王国は領土を拡大するとローマ・カトリック教会と提携し、9世紀を迎える頃には東ローマ帝国とは異なる独自の世界が西ヨーロッパに成立した。

フランク王国はまもなく分裂するが、ノルマン人の移動と建国を経て、西ヨーロッパの地域にはほぼ今日のドイツ・フランス・イタリア・イギリスなどの元が形成された。そして、これらの国々では、独自の封建社会が成立した。

ゲルマン諸国家

これらを統一し、フランク王国を建設したのがサリー人のメロヴィング家からでたクロヴィス1世である。

他のゲルマン諸国が短命に終わる中で、フランク王国は9世紀まで存続し、西ヨーロッパ世界の形成に大きな役割を果たした。

フランク王国の発展とイスラームの侵入

その要因として見逃せないのが、クロヴィス1世によるアタナシウス派キリスト教への改宗(496年)である。すでに他のゲルマン諸国はいち早くキリスト教を受け入れていたが、それはニケーア公会議(325年)で異端とされたアリウス派のキリスト教であった。したがってローマ系住民やカトリック教会との関係の円滑化という点で、クロヴィスのアタナシウス派への改宗は賢明な政策であった。

それとともにメロヴィング朝の王権はおとろえ、かわって各分国の宮宰が実権を掌握することになった。

中でもアウストラシアの宮宰であったカロリング家のピピン2世(中ピピン)は、7世紀末に対立するネウストリアの宮宰を打倒し、王国の再統一をはかった。

ピピン2世(中ピピン)が没し、その子カール・マルテルが宮宰になった8世紀初頭にはイスラーム軍がイベリア半島の西ゴート王国を滅ぼし(711年)、ピレネー山脈を超えてフランク領内に侵入してきた。カール・マルテルは騎士団を編成してこれを迎え撃ち、トゥール・ポワティエ間の戦いで勝利した(732年)。

カロリング家の権威は絶大なものとなり、マルテルの子ピピン3世(小ピピン)は、751年ザカリアス(ローマ教皇)の同意のもとにメロヴィング家の王国キルデリク3世を廃し、みずから王位についてカロリング朝を開いた。

トゥール・ポワティエ間の戦い

イスラーム軍の攻撃に耐えかねたアキテーヌ公ウードは、やむをえず北ガリアの支配者であった宿敵カール・マルテルに救援を要請した。マルテル(鉄槌の意)はイスラーム騎兵に対抗するため、重装騎兵を中核とする軍を編成して南下した。イスラーム軍はポワティエを攻め、つづいてキリスト教の聖地のひとつであるトゥールをめざして北上、732年10月ついに両軍は激突した。

有名な戦闘のわりには史料がとぼしく、詳細は明らかではないが、この戦闘でイスラーム側は将軍のアブド・アッラフマーンを失い、敗退した。そのため、トゥールの聖マルタン修道院はイスラーム軍の略奪から逃れることができた。

また、これ以後イスラーム勢力のピレネー以北への進出は食い止められ、フランク社会におけるカール・マルテルおよびカロリング家の地位はいっそう強化された。ただし、その後イベリア半島と地中海一帯が長らくイスラームの支配下におかれたことを考えると、この戦闘の意義を過大に評価することはできない。

歴史

メロヴィング朝成立 481年

首都:パリ

476年、西ローマ帝国が崩壊し、西ローマ皇帝位は廃止されたが、キリスト教の指導者である教皇位は続いていたため、教皇が旧西ローマ領の最高権威者であり、イタリア半島を中心としたラテン人の指導者となっていた。

サリー支族出身のフランク族王・クロヴィス1世は、フランク人を統一して覇権を得、ローマ教皇と提携協力することにより、自らの勢力を拡大する。

クロヴィスは、キリスト教ニカイア派を信仰していたが、496年、ランス司教・レミギウスの洗礼を受けてアタナシウス派に改宗し、ガリア領内のローマ系市民との絆を強化した。

カロリング朝成立 751年

首都:アーヘン

そのため、カロリング家はローマ教皇との接近を強め、カトリックの権威を通じて自らの国王即位を正統化しようとした。

当時はローマ教皇も東ローマ皇帝との対立を深めていた時期で、新たな政治的保護者を求めていた。こうして両者の思惑も一致し、751年にローマ教皇の支持下でピピン3世(小ピピン)がフランク国王となった。これによってカロリング朝が創始された。756年にはピピンが北イタリアのランゴバルド王国に遠征し、征服したラヴェンナ地方をローマ教皇に献上することでその連携を深めた(ピピンの寄進)。

ピピンの息子で後継者となったカール大帝(シャルルマーニュ)とその弟カールマンはフランク族の習慣に従って国土を分割した形で統治を開始したが、カールマンは771年に早世したためカールは単独の国王として長く君臨した。そして精力的に各地に遠征、ランゴバルド王国を滅ぼし、ザクセン人の強硬な抵抗を屈服させ、キリスト教を受容させて、彼の治世にフランク王国は最も隆盛を誇り、その版図は最大に達した。このような功績によってカール大帝は「ヨーロッパの父」「最初のヨーロッパ人」と呼ばれた。

カール大帝の戴冠 800年

800年のクリスマスに、カール大帝はローマ教皇・レオ3世より西ローマ帝国皇帝(フランク・ローマ皇帝)に戴冠された。これはカールの王国が理念的にも東ローマ帝国(ビザンツ帝国)から自立し、独自性を得たことを意味する象徴的事件だった(カールの戴冠)。

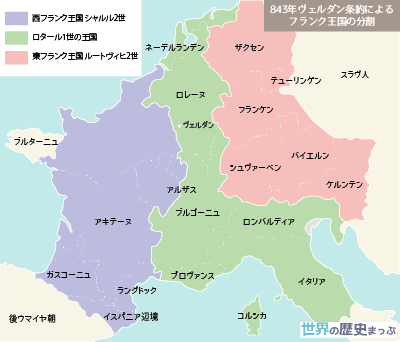

フランク王国の分裂

だが、ルートヴィヒ1世にはロタール1世・ピピン1世・ルートヴィヒ2世の他に、2度目の后との子シャルル2世(のちの禿頭王)がおり、ルートヴィヒ1世がこの末弟を偏愛したことから、3人の兄たちの反乱を招いた(829年〜833年)。こうした混乱の中で、838年にピピン1世、840年に父帝ルートヴィヒ1世が相次ぎ亡くなると、長兄ロタール1世に対しルートヴィヒ2世とシャルル2世が連合して戦い、843年のヴェルダン条約で帝国は3つに分割された。

その結果、ロタール1世は帝位と中部フランク及び北イタリアを、ルートヴィヒ2世は東フランクを、シャルル2世は西フランクをそれぞれ獲得した。

しかし、855年にロタール1世が亡くなると、ロタール1世の子とルートヴィヒ2世、シャルル2世の間で争いが再燃し、結局870年のメルセン条約で、北イタリアを除く中部フランクは東西フランクに併合されることになった。こうした分割と統合を経て、のちのイタリア・ドイツ・フランスの基礎が作られたのである。

歴代国王一覧

メロヴィング朝

- クロヴィス1世(在位481-511)

- クロタール1世(在位558-561) 領土拡大、再統一

- クロタール2世(在位613-629)

- ダゴベルト1世(在位629-639)

- クロヴィス2世(在位639-658)

- クロタール3世(在位658-673)

- キルデリク2世(在位673-675)

- テウデリク3世(在位679-690)

- クロヴィス4世(在位690-694)

- キルデベルト3世(在位694-711)

- ダゴベルト3世(在位711-715)

- キルペリク2世(在位715-721)

- テウデリク4世(在位721-737)

- キルデリク3世(在位743-751)

カロリング朝

- ピピン3世(752年 – 768年)

- カールマン(768年 – 771年(ブルグント、アレマニア、南アウストラシア))

- カール大帝(シャルルマーニュ)(768年 – 814年(最初はネウストリア、アキテーヌ、北アウストラシアのみ)、774年にランゴバルト王、800年に皇帝。)

- メーヌ公:カール(790年 – 811年)

- イタリア:ピピン(781年 – 810年);ベルナール(810年 – 817年)

- アキテーヌ:ルートヴィヒ1世(781年 – 814年)

- ルートヴィヒ1世(フランク王) 敬虔王(813年 – 814年カール大帝と共同統治、814年 – 840年単独統治)

- イタリア:ロタール1世(817年 – 855年)

- バイエルン:ルートヴィヒ2世(817年 – 843年)

- アキテーヌ:ピピン1世(817年 – 838年):シャルル1世(838年 – 855年)、対立王ピピン2世(838年 – 851年)

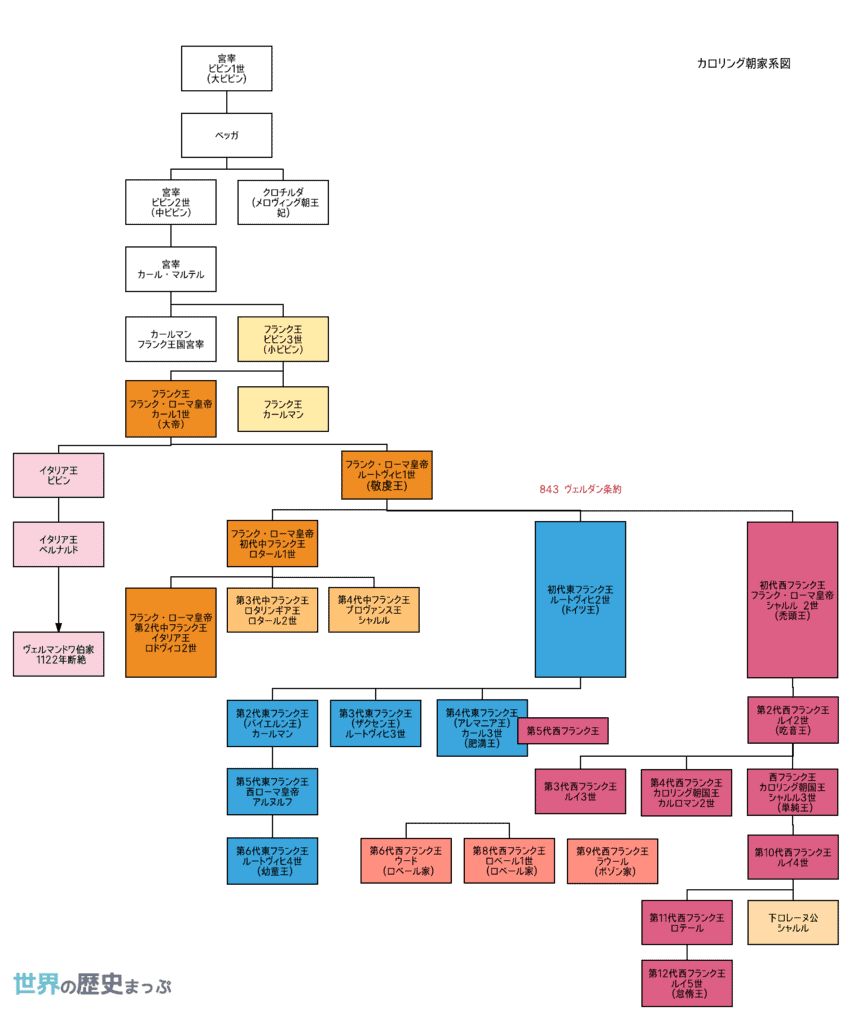

フランク王系図