ヘブライ人 Hebrews

ユダヤ教を成立させたセム語系民族。「旧約聖書」では、族長アブラハムに率いられ、ウルを出てパレスチナに定着したと書かれている。その後一部はエジプトへ移住したが、前13世期モーセに率いられパレスチナへ戻った。前1000年頃イスラエル王国を建てたが、前992年王国は分裂、その後ローマの属州となり、厳しい弾圧を受けた。

ヘブライ人

ユダヤ教を成立させたセム語系民族。「旧約聖書」では、族長アブラハムに率いられ、ウルを出てパレスチナに定着したと書かれている。その後一部はエジプトへ移住したが、前13世期モーセに率いられパレスチナへ戻った。前1000年頃イスラエル王国を建てたが、前992年王国は分裂、その後ローマの属州となり、厳しい弾圧を受けた。

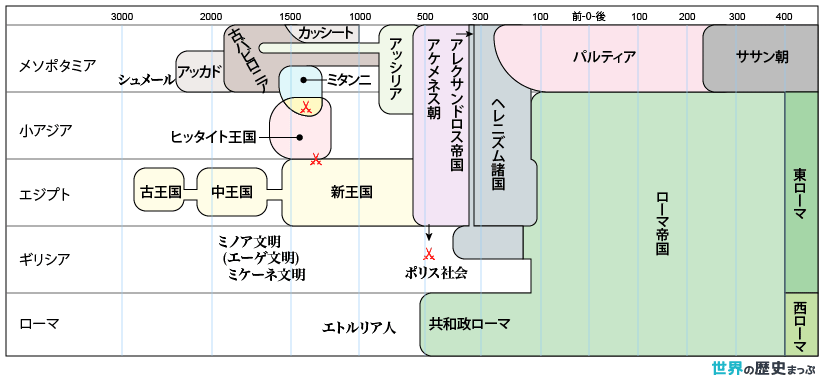

オリエントと地中海世界

古代オリエント世界

オリエント世界の風土と民族

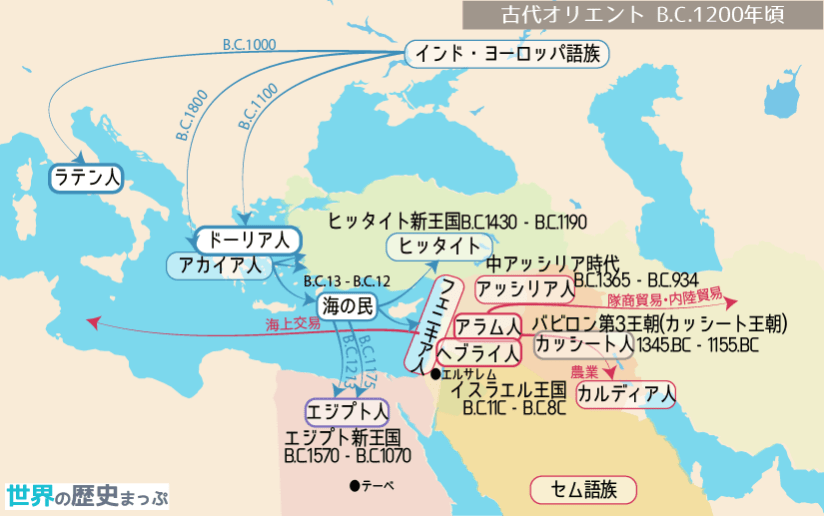

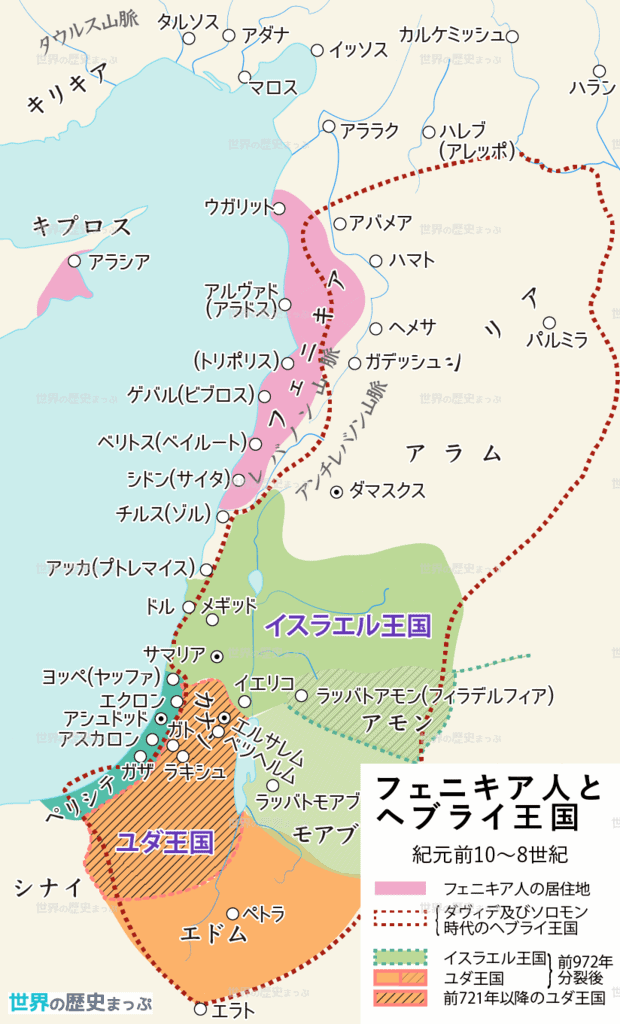

地中海東岸のシリア・パレスチナ地方では、セム語系アラム人・フェニキア人・ヘブライ人が特色ある活動を展開した。アラム人は内陸商業に活躍し、フェニキア人は地中海貿易で活躍し、彼らの使用文字から各地の文字体系が作り出された。また、ヘブライ人の生み出した一神教(ユダヤ教)は、のちのキリスト教やイスラーム教の母体となった。

アラム人とフェニキア人

紀元前1200年前後の「海の民」の襲来は、この地方にも甚大な影響を及ぼした。陸上でヒッタイトとエジプトの勢力が後退したばかりでなく、海上でもクレタ文明、ミケーネ文明勢力が崩壊したからである。これによって、この地方でセム語系の3民族(アラム人、フェニキア人、ヘブライ人)が、それぞれ独自の活動を展開する余地が生まれた。

ヘブライ人とユダヤ教

起源

ヘブライ人の祖先は、もとはユーフラテス川の上流域あたりで遊牧生活を送っていたようである。紀元前2千年紀の前半に現在のパレスチナ地方に移動したが、一部はおそらくヒクソスとともにエジプトに入ったと考えられる。しかしやがてヒクソス撃退後の新王国の圧政に耐えかね、紀元前13世紀にモーセに率いられてこの地を脱出し(「出エジプト」)、苦難の末にパレスチナのかつての同胞と合流した。当時のヘブライ人はまだ遊牧民的気風を保持し、政治的には12支族のゆるやかな連合体を形成していた。非常時に「士師」と呼ばれるカリスマ的な指導者に従うことはあっても、「王」のような恒常的な支配者をいただくことは嫌った。しかし、周辺の諸民族、ことに海岸平野に定着した「海の民」の一派のペリシテ人との抗争が激化すると、強力な統率者を待望する気運が高まり、紀元前11世紀の末についに王政に移行した(これをヘブライ王国と呼ぶこともあるが、「ヘブライ人」とはもともと外国人による呼び名で、彼ら自身は現在にいたるまで「イスラエル人」と称している。)。

建国

宗教

ヘブライ人は、古代オリエントで一神教を信じた唯一の民族といえるが、彼らがヤハウェを唯一最高の神として認め、これと契約関係に入ったのは、出エジプト後パレスチナに入るまでの苦難の中においてであった。王国時代には周辺民族の多神教の影響をうけて、預言者たちに厳しく批判されたが、亡国とバビロン捕囚という民族的苦境のなかで、かえってヤハウェへの信仰は強まり、やがて神と契約しているユダヤ人だけが救済されるという排他的な選民思想や、この救済を実現する救世主(メシア)の到来を待望する信仰が生まれた。『旧約聖書』の編纂が始まったのもこのころからである。ユダヤ人は捕囚から開放されて帰国すると、イェルサレムにヤハウェの神殿を再建し、儀式や祭祀の規則を定めてユダヤ教を確立した。そこで説かれた最後の晩餐や、天使・悪魔の思想にはペルシアのゾロアスター教の影響が指摘される。のちにユダヤ教が、信仰や日常生活の規則である法律を極端に重んじるようになると、イエスが現れて、形式化した信仰に新しい生命を吹き込むとともに、救済をユダヤ人に限らず全人類に及ぼす道を開いた。なお、ヘブライ人が書き残した神話・伝承・預言者の言葉、神への讃歌などをまとめたユダヤ教の経典は『旧約聖書』として、イエスの教えや弟子たちの行伝・手紙などをまとめた『新約聖書』とならんでキリスト教の経典となり、のちにヨーロッパ文化の基調のひとつ(ヘブライズム)を形成することになる。またイスラーム教でも、前者は経典と認められている。ちなみに「旧約」とは「神との古い契約」の意味で、「神との新しい契約」としてのキリスト教に対照させて、パウロがこう呼んだのに由来している(『新約聖書』の「コリント人への第2の手紙」第3章にこれらの言葉がある)。

ダヴィデ王がユダ族出身であったため、イスラエル王国ではこの支族がもっとも勢力をもった。これに反感を抱く他の支族が結束して樹立したのが北イスラエル王国で、首都のサマリアにちなんで「サマリア王国」と呼ばれることもある。

ユダ王国は、イェルサレムを首都にユダ族が中心となって形成した王国で、ダヴィデ王家がひきつづき君臨した。

アッシリアは多くのイスラエル人を北シリアやアッシリア本国へ強制移住させたあとに、よその住民をイスラエルに移した。新移住者は残っていたヘブライ人とやがて混血し、本来のヘブライ人とは異質の宗教・文化をもつサマリア人と呼ばれる民族になった。それに対しユダ族を中心とする人々は、バビロン捕囚中も帰国後も、民族的伝統を失わなかった。ここからその後のヘブライ人を「ユダヤ人」、宗教を「ユダヤ教」と呼ぶ習わしがおこった。

ローマ世界

キリスト教の成立

キリスト教が生まれたパレスチナではヘブライ人が一神教を守り続け、それは紀元前6世紀ころユダヤ教として確立した。これはユダヤ人の民族宗教で、彼らは強国の支配のもとでも信仰を守り、民族としての一体感を失わずにヘレニズム時代には一時独立し、やがてローマの属州となったが、ヘロデ王の時にはローマに服属する王国となっていた。

しかしユダヤ教の内部は、王とともにローマと友好的な貴族や神殿の祭司たちと、神の戒めである律法を細かく研究し、ユダヤ教の知識を独占して守ろうとするパリサイ派と呼ばれる学者たち、また熱狂的な反ローマの民族主義者たち、禁欲的な修道生活を送る人々、などに分かれていた。

禁欲的な人々の中からまず洗礼者と呼ばれるたヨハネが出て祭司ら上層ユダヤ教徒の堕落を批判し、神の怒りと裁きが近いことを宣言し、悔い改めを勧めて洗礼運動を始めた。彼はヘロデ王一族を非難して捕らわれ、殺された。