マムルーク mamlūk (9世紀初め〜)

トルコ人・チュルケス人などの白人奴隷・軍人奴隷を指すアラビア語。アッバース朝の9世紀初めころからアラブ社会では軍人として重用され、政治的・社会的に大きな役割を果たした。オスマン帝国が支配権を失ったエジプトでは、「ベイ」の称号を持つ有力なマムルークたちが実権を握ったが、ナポレオンの遠征軍に敗れて弱体化し、エジプトの近代化を目指すムハンマド=アリーによって一掃された。

マルムーク

- トルコ人・チュルケス人などの白人奴隷を指すアラビア語。アッバース朝の9世紀初めころからアラブ社会では軍人として重用され、政治的・社会的に大きな役割を果たした。

- アラビア語で軍人奴隷の意味。オスマン帝国が支配権を失ったエジプトでは、「ベイ」の称号を持つ有力なマムルークたちが実権を握った。ナポレオンの遠征軍に敗れて弱体化し、エジプトの近代化を目指すムハンマド=アリーによって一掃された。

5章 内陸アジア世界の変遷

トルコ化とイスラーム化の進展

イスラーム勢力の西進

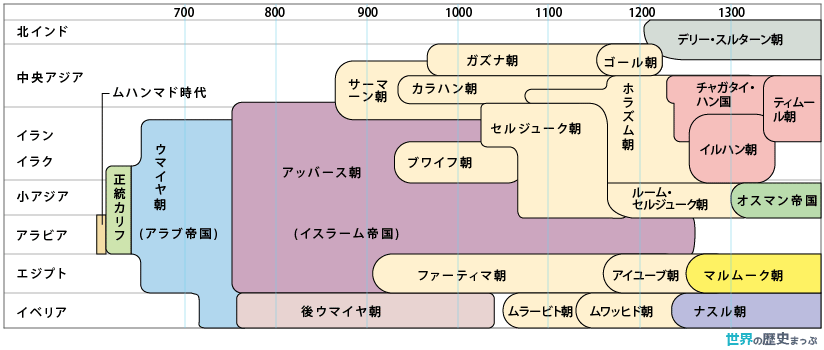

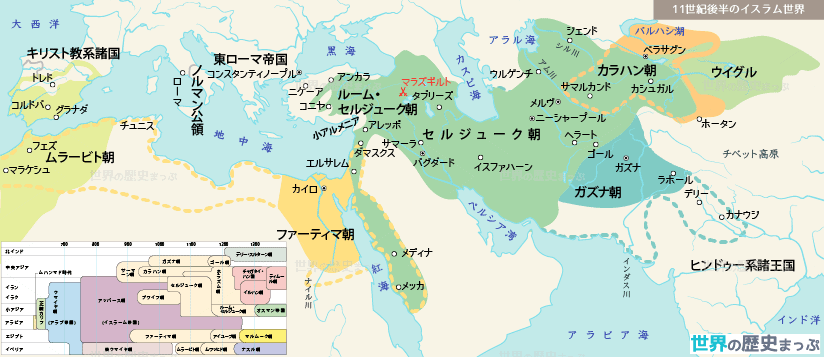

サマーン朝の下で中央アジアのイスラーム化は急速に進行し、なかでも周辺のトルコ系民族のイスラームへの改宗は、その後の内陸アジアの歴史に重大な結果をもたらした。トルコ系遊牧民の子弟を奴隷として購入し、これを精強な軍人(マムルーク)として育成する方式もサマーン朝に始まるもので、やがてこれがアッバース朝をはじめイスラーム諸王朝に波及して、その後のイスラーム世界の軍事・政治に多大の影響をおよぼすことになった。

中央アジアのトルコ化

10世紀半ば過ぎ、サーマーン朝のマムルーク出身の武将アルプテギーンがアフガニスタンに自立してガズナ朝の基を築いたのはこうした状況下のことである。やがてガズナ朝とカラハン朝が滅亡すると、中央アジア一帯のトルコ系の波はさらに加速した。

6章 イスラーム世界の形成と発展

イスラーム帝国の成立

イスラーム帝国の分裂

9世紀以降、アッバース朝のカリフはホラーサーン軍とその子どもたちに変えて忠誠心の厚いマムルークを購入し、強力な親衛隊を組織した。しかしトルコ人マルムークは、やがてその勢力を拡大すると、カリフの改廃をも自由に行うようになったのである。

マルムーク

マルムークとは「奴隷」を意味するアラビア語である。しかしイスラーム史の中では、はじめ奴隷として購入され、コーランやイスラーム法を学び、軍事訓練をうけたのちに、奴隷身分から解放されて高官にのぼったエリート軍人を指す。これらのマムルークには、トルコ人をはじめとして、スラヴ人、クルド人、モンゴル人、チェルケス(サーカシア)人、グルジア人、アルメニア人、ギリシア人などが含まれる。9世紀以降、彼らはイスラーム諸王朝の軍隊の中核を形成し、13世紀半ばには、エジプト、シリアにマムルーク朝を建設した。オスマン帝国のイェニチェリもマムルークと同じ種類の軍事集団である。

イスラーム世界の発展

東方イスラーム世界

北アジアから中央アジアに進出したトルコ人は、遊牧民としての伝統を受け継ぐ、すぐれた騎馬戦士集団であった。彼らは勇敢で、忍耐心に富み、馬上から自在に弓を射ることを得意としていた。アッバース朝のカリフは、これらのトルコ人をマムルーク(奴隷兵)として採用し、親衛隊を組織したが、その後のイスラーム諸王朝でも、異教徒の世界から奴隷商人をつうじてマムルークを購入し、軍隊の中核に据えることが一般化した。これも、イスラーム社会に特有な人材活用のひとつに数えることができる。

セルジューク朝は、同族のトルコ人マムルークを採用して軍事を整え、イランからイラク・シリアにおよぶ広大な領域を支配下におさめた。またイラン人の宰相ニザームルムルク(ニザーム・アル=ムルク)は、ファーティマ朝によるシーア派の宣伝活動に対抗して、領内の主要都市につぎつぎとニザーミーヤ学院(マドラサ)を建設した。これらの学院ではスンナ派の神と教育をおこなうイスラーム世界の最高学府であった。

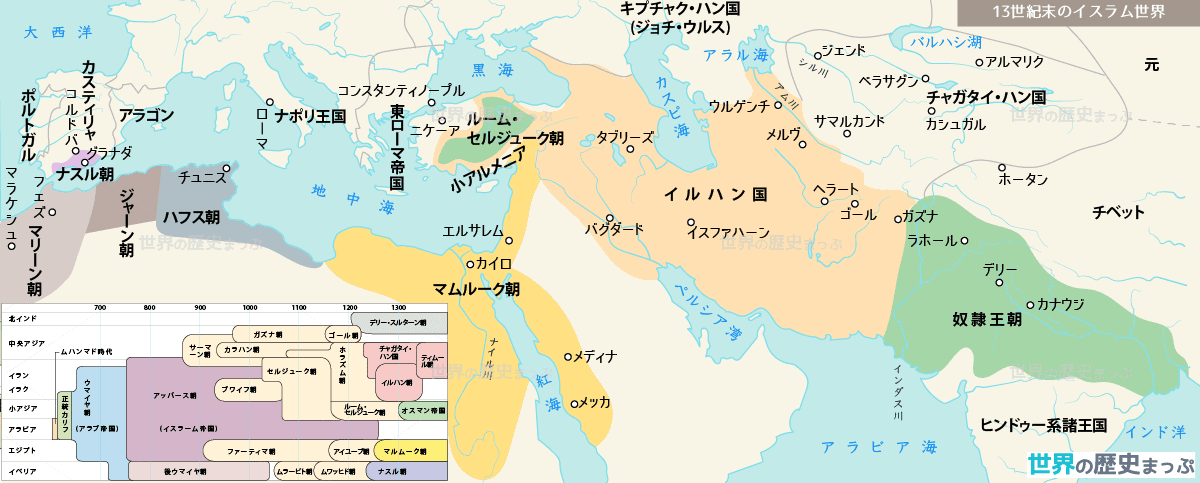

バグダードからカイロへ

アイユーブ朝第7代スルタンのサーリフ(スルタン)(在位:1240〜1249)は、トルコ人奴隷兵を数多く購入してマムルーク軍団を組織したが、やがてその勢力は強大となり、1250年、アイユーブ朝を倒してエジプト、シリアにマムルーク朝を建国した。

しかし、シリアにはまだアイユーブ家の勢力が残存し、またエジプトではアラブ遊牧民が異民族の政権に対して大規模な反乱を起こしたから、成立当初のマムルーク政権は不安定な状態にあった。

第5代スルタンに就任したバイバルス(1260〜1277)は、シリアに侵入したモンゴル軍を撃退するとともに、アッバース朝カリフの後裔を新しいカリフとしてカイロに擁立し、さらにメッカ、メディナの両性都を保護下に入れることによって、マムルーク朝国家の基礎を確立した。

マムルーク朝の最盛期は、ナースィル・ムハンマド(位1293〜1294, 1299〜1309, 1310〜1341)の時代に訪れた。

イクター制の再編成によってマムルーク体制を整えたスルタンは、運河の開削・整備によって農業生産の向上をはかるとともに、インド洋と地中海を結ぶ商業路を支配下において東西貿易の利益を独占した。首都カイロにはモスクや学院が次々と建設され、モンゴル軍によって破壊されたバグダードにかわって、カイロがイスラーム文化活動の新しい中心となった。

しかし15世紀半ば以降になると、たび重なるペストの流行とスルタン位をめぐるマムルーク軍閥の抗争によってマムルーク朝はしだいに衰えた。

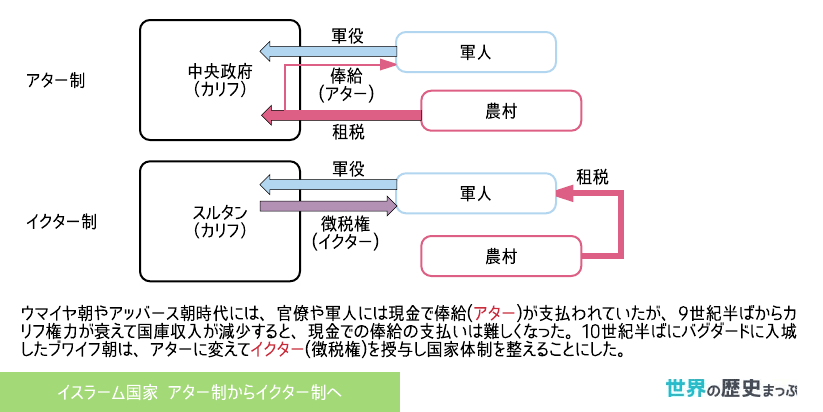

イクター制の成立と展開

アッバース朝カリフの権力が安定し、官僚性が整っている間は、軍隊と官僚に現金俸給を行なうアター体制を維持することができた。しかし9世紀半ば以後、マムルーク軍人の勢力が台頭し、地方に独立の王朝が樹立されると、カリフ権力は衰え、王朝が支配できる地域はイラク地方だけに限られた。このため国庫収入は次第に減少し、ブワイフ朝がバグダードに入城し立ときには、国庫は極度に欠乏した状態にあった。

マムルーク朝もアイユーブ朝のイクター制をそのまま継承した。しかしこの時代には、マムルーク騎士の位に応じてイクターの規模と軍事奉仕の義務が厳密に定められるようになった。マムルークたちはイクター内の運河や水路を整備し、主食となる小麦のほかに、イランからイラクをへてエジプトに導入された砂糖キビ栽培を熱心に奨励した。

カイロの近郊でみずから製糖工場を営むイクター保有者も少なくなく、エジプトの砂糖(スッカル)は、ヨーロッパむけのもっとも重要な輸出商品に数えられるようになった。砂糖を意味する英語のシュガーが、アラビア語のスッカルに由来しているのはそのためである。

14章 アジア諸地域の動揺

オスマン帝国支配の動揺とアラブのめざめ

ナポレオンのエジプト遠征

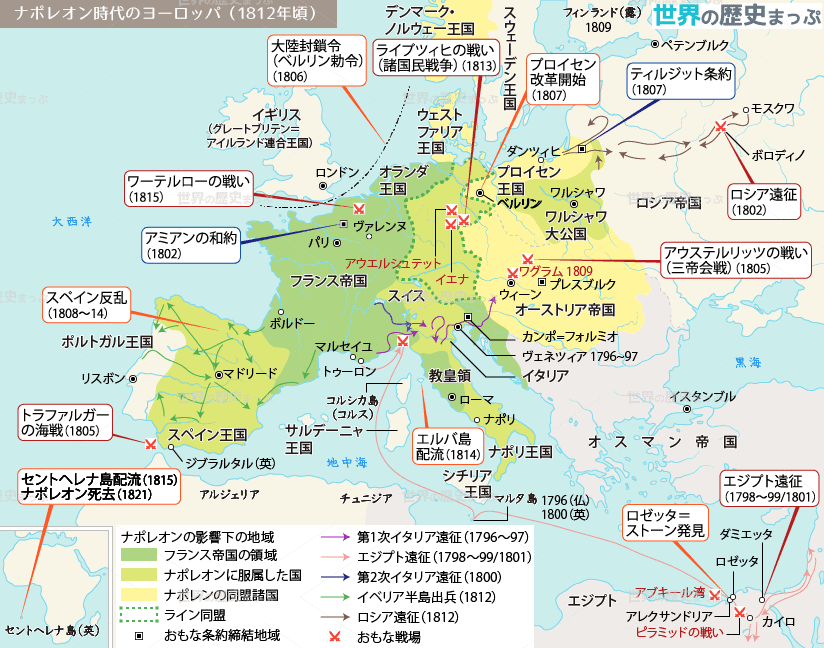

イギリスがインドへの植民地支配を強めるにつれ、その中継地としてエジプトの位置が重要となった。ナポレオンは、イギリスの進出をくじくために1798年みずから3万の兵を率いてエジプトへ遠征した。エジプトは、オスマン帝国の重要な税収源であり中央から派遣する総督の支配下にあったが、17世紀中には国土の多くは徴税請負(イルティザーム)にだされ、マムルーク軍人がこれを握り、政治の実権をめぐって総督とマムルーク軍人間の権力争いが続いていた。ナポレオンは、このような混乱状態を利用し、7月にピラミッドの戦いでマムルーク軍を撃破し、カイロに入城した。

フランス軍は、「エジプト人やムスリムの友」であることを宣言し、マムルーク勢力の一掃を企図し、指導的なウラマーやシャイフ(村長・部族長)などを集めて審議会を設置するなど、民心のとりこみをはかった。しかし、カイロ市民は1798年10月と1800年3〜4月の2回にわたり反乱をおこした。イギリスは、オスマン帝国を支援して連合軍を派遣し、1800年7月にフランス軍は降伏し、翌1801年のロンドン和平会議によってオスマン帝国の主権が回復した。

1803年にイギリス占領軍が撤退すると、エジプトの支配権をめぐり、オスマン帝国の派遣軍・マムルーク軍人、そして市民勢力の間で争いがくりひろげられた。このなかで、オスマン帝国がエジプトに派遣したアルバニア傭兵隊の司令官であったムハンマド=アリー Muhammad Ali (エジプト総督、位1805〜49)は頭角を現し、1805年5月に、対仏反乱の指導権を握っていたウラマーや商人などカイロ市民の支持をえて、総督(ワーリー wali )につき、オスマン帝国もこれを追認した。

ムハンマド=アリー朝

ムハンマド=アリーは、権力を握ると、まずマムルーク軍人を計略を用いて殺戮し、これにかわり徴兵制を導入し、西欧式の軍事技術をとりいれた近代的軍隊を創設した。検地を実施し(1813〜14)、徴税請負制(イルティザーム)を廃止し農地からの直接課税をおこなった。灌漑施設の整備によって農地を拡大し、綿花をはじめとする商品作物の作付けを強制し、これを専売制によって廉価で購入し、内外に販売して利を稼いだ。また、織物をはじめ機械制の近代工場を設立するなど、富国強兵・殖産興業政策を推進した。このような政策に必要な人材の供給のため、お雇い外国人のほか、各種の専門学校や印刷所を設立し、ウラマーにかわる新知識人層が育成された。