ムアーウィヤ ( A.D.661〜A.D.680)

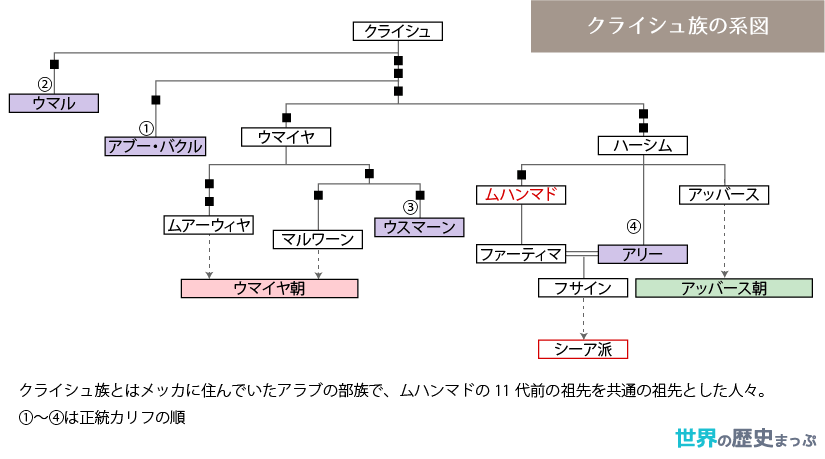

ウマイヤ朝初代カリフ。アラブ人の征服活動の進展によってカリフ権が強大になり、継承権を巡って共同体の内部には深刻な分裂が発生すると、第3代ウスマーン(正統カリフ)は不満分子によって殺され、第4代アリー(正統カリフ)も過激派の手で暗殺された。シリア総督であったウマイヤ家のムアーウィヤは、シリアのダマスクスにウマイヤ朝を開き、政治的混乱を収拾した。

ムアーウィヤ

アリーの死後ウマイヤ朝を創始する

ウマイヤ朝の初代カリフ。クライシュ族のウマイヤ家の出身。ムハンマドのメッカ征服時に、父のアブー・スフヤーンと共に改宗する。対ビザンツ戦線の司令官となった兄に従いシリアへ赴き、兄が病死すると、その後を継いでシリア総督となった。アリー(正統カリフ)の即位に反対して、660年にはイェルサレムで自らをカリフと称する。翌年、アリー(正統カリフ)が暗殺されると、ムアーウィヤは実質的に唯一のカリフとなり、ダマスクス(現シリア)に都をおくウマイヤ朝を創始した。アラブ人同士の反目やビザンツ帝国の反撃に対処しながら、官僚制や軍事体制の整備、さらにカリフ世襲制の導入など、国家体制の基盤づくりに力を傾けた。

ウマイヤ朝を創始、スンナ派が発生

預言者ムハンマドがメッカを征服したとき秘書官に採用された。カリフ継承権でアリー(正統カリフ)と争い、アリーが暗殺されるとウマイヤ朝を創始した。領土をさらに広げ、カリフの専制化を強めた。

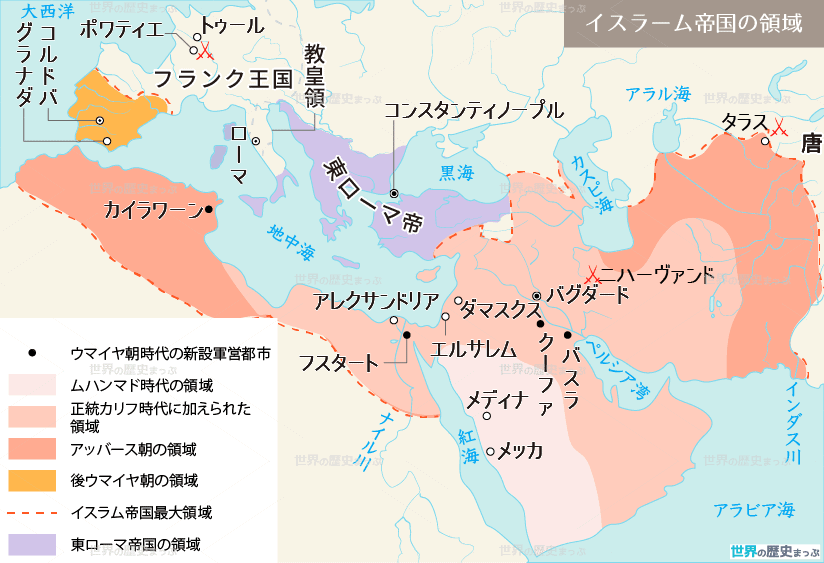

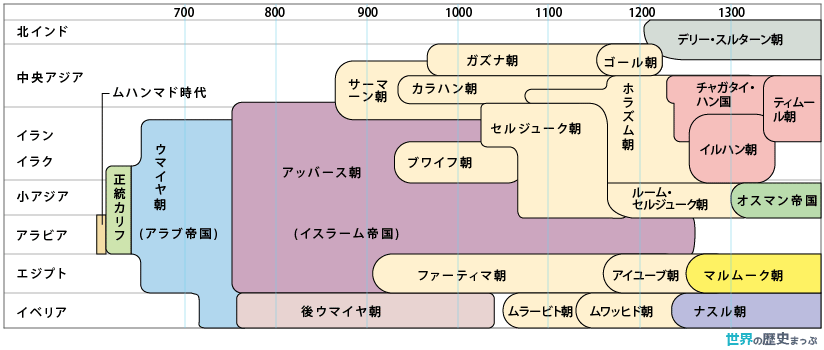

イスラーム世界の形成と発展

イスラーム帝国の成立

アラブ人の征服活動

アブー・バクルからアリー・イブン・アビー・ターリブ(656〜661)にいたるまでの4人のカリフは「正統カリフ」と呼ばれる。しかし、征服活動の進展によってカリフ権が強大になると、その継承権を巡って共同体の内部には深刻な分裂が発生した。第3代カリフのウスマーン・イブン・アッファーン(644〜656)は不満分子によって殺され、第4代カリフのアリー・イブン・アビー・ターリブも過激派の手で暗殺された。シリア総督であったウマイヤ家のムアーウィヤ(661〜680)は、シリアのダマスクスにウマイヤ朝(661〜750)を開くことによって、この政治的混乱をようやく収拾することができた。

シーア派とスンナ派

ウマイヤ朝の成立後、アリー(正統カリフ)とその子孫に共同体を指導する権利があると主張する人々は、シーア派(分派)を結成した。これに対して預言者の言行(スンナ)に従って生活することを重視する多数派のイスラーム教徒は、スンナ派と呼ばれる。スンナ派の4法学派とシーア派はそれぞれ独自の法体系をもち、イスラーム教徒はみずからの属する法学派の法によって裁判をうけることができた。

同時代の人物

藤原不比等 (659〜720)

飛鳥時代から奈良時代初期の公卿。藤原鎌足の次男。大宝律令・養老律令の編纂をすすめた。藤原四家の祖。娘の文武天皇夫人の宮子、聖武天皇の皇后光明子を通して天皇家と深いつながりをもち、明治維新前まで続く藤原氏の繁栄の礎を築いた。