ヴァロワ朝

A.D.1328〜A.D.1589

フランス王国のカペー朝が断絶したため、ヴァロワ家のフィリップ6世が即位して始まった王朝。イングランドとの百年戦争を経て、シャルル7世の時代に官僚制と常備軍の整備が進み絶対王政への道を開いた。ルイ11世の代には、国家統一上最大の障害であったブルゴーニュ公領も併合され、中央集権がほぼ達成された。

ヴァロワ朝

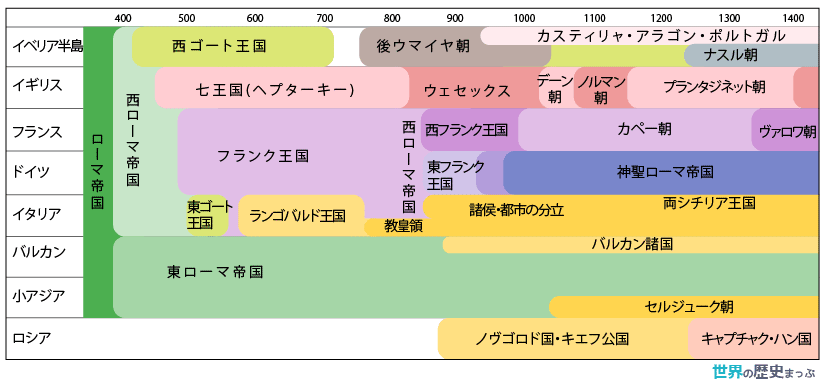

ヨーロッパ世界の形成と発展

西ヨーロッパ中世世界の変容

ヴァロワ朝の成立と前期百年戦争

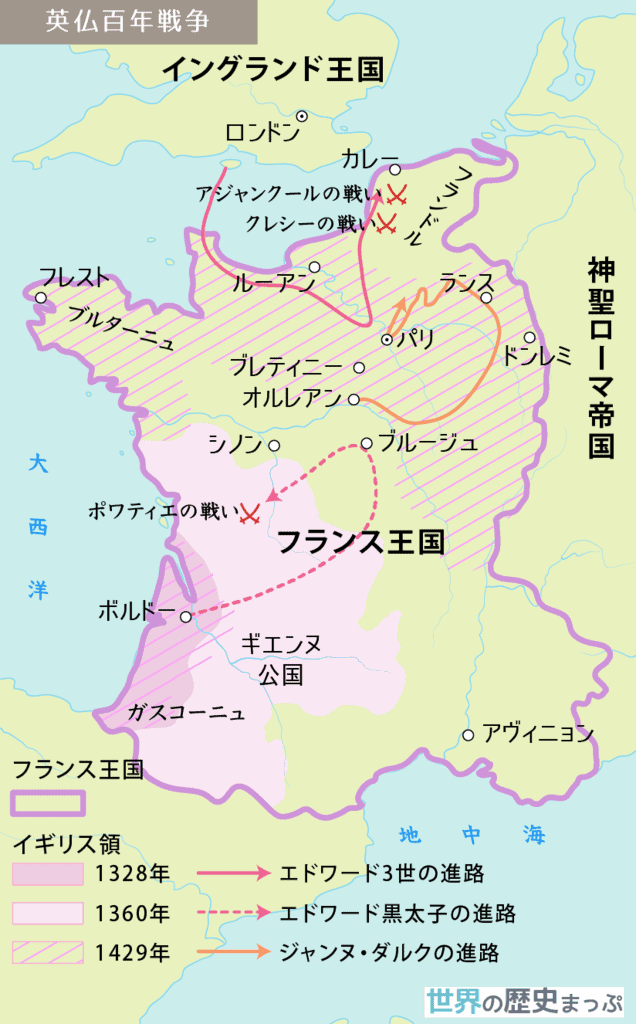

1328年フランスのカペー王家が断絶すると、ヴァロワ家のフィリップ6世(フランス王)が即位し、ヴァロワ朝が成立した。大陸におけるイギリス勢力の一掃をはかる国王は、折からイギリスとスコットランドが抗争中であることを利用し、1377年ギエンヌ公領の没収を宣言した。

これに対し、エドワード3世(イングランド王)は、同年自己のフランス王位継承権を主張し、1339年には北フランスに侵入して戦端を開いた(百年戦争 1339〜1453)。その後、間歇的ながらも、1世紀以上にわたり戦争は展開されることになる。

この戦争の背景には、ヨーロッパ有数の毛織物業地帯フランドルの支配をめぐる両国間の積年の対立と、これを契機にアンジュー帝国の再現をもくろむイギリス王家の野心があった。

百年戦争は、常にフランスを戦場に戦われた。初期の戦いでは、まずフランドルのスロイス沖の海戦でイギリス軍は大勝し、フランス軍は英仏海峡の制海権を失った。

続くクレシーの戦いでも、エドワード3世率いるイギリスの長弓(ロングボウ)隊は数において勝るフランスの重装騎士と弩(クロスボウ)隊を撃破し、翌年海港都市カレーを占領した。

また南フランスでは、エドワード黒太子の指揮するイギリス軍がポワティエの戦いでフランス軍を破り、国王ジャン2世を捕虜にするなど、常に戦闘はイギリスの優勢のうちに推移した。

この間、フランスは黒死病(ペスト)の大流行に見舞われ、1358年にはパリ市民の反抗とジャックリーの乱が勃発した。しかし、王太子シャルルはこれらの騒乱を鎮圧すると、イギリス軍の攻勢によく耐え、結局ブレティニー・カレー条約(1360)を結んで、エドワードの手からフランス王位を守り抜いた。彼はまもなくシャルル5世(フランス王)として即位すると、軍政改革と王室財政の強化に努め、イギリス側に奪われた領土の多くを回復していった。

カレーの市民

1347年8月3日、ドーヴァー海峡に面したカレーは1年近いイギリス軍の攻囲戦に疲れ、ついに落城した。このときエドワード3世は市民の皆殺しを要求したが、結局6人の名士市民が人質となることで、残る市民の命は救われることになった。

東京上野の西洋美術館の庭に、この事件をモチーフにしたロダンの彫刻「カレーの市民」が展示されている。

後期百年戦争とフランスの集権化

その後、フランスではシャルル6世(フランス王)が狂気の発作を起こすようになり、国内はオルレアン公・アルマニャック伯側とブルゴーニュ公側に別れて内乱状態に陥った。またイギリスでは、エドワード3世(イングランド王)に次いで即位したリチャード2世(イングランド王)がワット・タイラーの乱鎮圧後次第に専制化して諸侯や議会の反発を招き、ついにランカスター公のヘンリー(ヘンリー4世)により王位を追われ、ランカスター朝の成立を見ることになった。

1415年、ヘンリー5世(イングランド王)はフランスの内乱に乗じてノルマンディーに侵入し、ブルゴーニュ派と結びアザンクールでフランス王軍に大勝(1415 アジャンクールの戦い)、トロワ条約(1420)により自らのフランス王位継承権を認めさせることに成功した。

その結果、1422年ヘンリー5世(イングランド王)とシャルル6世(フランス王)が相次いで没すると、ヘンリーの子ヘンリー6世(イングランド王)は、英仏両国の国王として即位した。

だがその支配地域は北部に限られ、東部はブルゴーニュ公、ロワール川南部はトロワ条約により王位継承権を否認されたヴァロワ家のシャルル7世がそれぞれ支配し、フランスは3分されることになった。

1429年、イギリス軍は南下をはかり、ロワール川中流の要衝オルレアンを攻囲(オルレアン攻囲戦)、持久戦の様相を示していた。ここに登場した少女ジャンヌ・ダルクは、わずかの兵を率いてオルレアンの囲みを解き、いっきに北上してランスを陥れ、シャルル7世(フランス王)の戴冠式を実現させた。

ジャンヌはまもなく敵側に捕らえられ処刑されたが、シャルル7世はブルゴーニュ公とアラスの和約を結びイギリス軍を孤立させていった。

そして1437年には首都パリを、続いてノルマンディー・ギエンヌを回復し、1453年にはついにカレーを除く全国土からイギリス勢力を駆逐して、百年戦争は終結した。

フランスは、シャルル7世(フランス王)の時代に官僚制と常備軍の整備が進み、さらに大商人ジャック・クールら上層市民層と提携して聖俗諸侯を抑え、絶対王政への道を開いていった。次のルイ11世(フランス王)の代には、国家統一上最大の障害であったブルゴーニュ公領も併合され、中央集権がほぼ達成された。

ヨーロッパ主権国家体制の展開

ヨーロッパ主権国家体制の形成

イタリア戦争

ルネサンス文化が開花した15〜16世紀のイタリアでは、ヴェネツィア、フィレンツェ、ミラノ、教皇領など中小の諸国家が相互にその勢力を維持、拡大を求め抗争を続けていた。この抗争にはイタリアでの覇権をめぐるフランス(ヴァロワ家)とハプスブルク家の対立が加わり、イタリア地方を舞台に絶えざる戦闘や複雑な外交的駆け引きがくりかえされた。

ナポリ王位継承権を主張するフランスのイタリア侵入は、シャルル8世(フランス王)(位1483〜1498)に始まり(1494)、次王ルイ12世(フランス王)(位1498〜1515)、フランソワ1世(フランス王)(位1515〜1547)とひきつがれ、フランスはミラノ公国を手中におさめた。スペイン王カルロス1世が皇帝選挙でカール5世(神聖ローマ皇帝)(位1519〜1556)となると、1521年イタリアに軍を進め、フランスとの間にイタリア戦争(1494〜1559)が展開された。フランスが敗れると、神聖ローマ軍によるローマの略奪がおこなわれ、教皇を屈服させた(ローマ劫掠)。フランソワ1世(フランス王)はその後もイギリスやオスマン帝国と結ぶなどしてイタリアでの戦争を続けた。しかし、1544年のクレピーの和約でイタリアにおけるドイツの優位が確立、フランソワの死(1547)とアンリ2世(フランス王)(位1547〜1559)とフェリペ2世(スペイン王)の間に結ばれたカトー・カンブレジ条約(1559)で、フランスはイタリア支配を断念し、イタリア戦争は終わりをつげた。

主権国家

イタリア戦争では、北イタリア諸国・スペイン・神聖ローマ皇帝・フランス王国・ローマ教皇・イギリス・オスマン帝国などの間で常駐の外交使節による交渉も展開され、そのなかで一定のルールが形成され、国家間の国際関係が形づくられることとなった。

ローマ教会・神聖ローマ帝国など中世ヨーロッパの普遍的権威が崩れ、教皇・皇帝もイタリア都市国家・フランス・イギリス・オスマン帝国などと同列の自律的な主権者として、国際秩序を形成する一員となった。

一定の領域に対して排他的に権力を行使し、他の政治単位(国家)にも同じ権利を承認する国家が主権国家という概念である。これらの国家間に形成される国際秩序が主権国家体制と呼ばれる。

フランス・スペイン・ポルトガル・イギリスなど「絶対君主」が支配する領域国家がまず主権国家として現れる。国王は自国内で立法権、課税権、官吏任命権、戦争・平和の権限などを独占的に行使した。主権とは「一国における絶対的・恒久的権力」で、国王が主権をもつとされたのである。

国際的なルールは主権国家の自立性を認めると同時に、主権国家の行動に一定の制約をも加えたのである。市民革命期になると国家権力は統治されるものの合意により成立するという社会契約論により、主権は国民にあるとみなされるが、国家は最高・絶対・唯一の権力をもつという主権概念は近代国家にひきつがれた。

主権国家とは

王権神授説

君主権は神から授けられたもので、国民はこれに絶対服従すべきだとする説で、ジェームズ1世(イングランド王)やルイ14世(フランス王)が主張した。16世紀フランスのジャン・ボダンが始め、フランスの神学者ジャック=ベニーニュ・ボシュエ(1627〜1704)によって完成された。しかし、君主の支配権は、大昔、国民との契約によって認められたものだとする社会契約説が、トマス・ホッブズやジョン・ロックによって唱えられ、王権神授説は否定されていった。

絶対王政の経済・社会政策

絶対王政の採用した経済・社会政策は、一般に重商主義と呼ばれている。官僚制と常備軍を権力の基盤とした絶対王政を維持するには、膨大な資金を必要としたから、財源の確保がその重要な課題となった。そのために採用された経済政策や社会政策が、重商主義である。その根底には、金・銀こそが富であり、これを蓄えることが経済発展の鍵だとする。今日とはかなり違った考え方(重金主義という)があった。金・銀を確保するために、各国は鉱山の開発に努めたほか、きそって輸出促進と輸入抑制、自国海運業保護の政策をとって貿易収支を黒字にしようとした(貿易差額主義)。

こうした政策は絶対王政崩壊後にもひきつがれ、産業革命期まで続く。それらは、結果的には国内産業を保護する役割をも果たした。重商主義は、資本主義という経済体制の誕生を早める政策であったとする見方があるのは、このためである。

輸出を促進するには、国内の生産コストを下げる必要があり、賃金の規制さえなされるようになった。さらに、フランスのジャン=バティスト・コルベールのように、直接、輸出工業の育成に努めたり、輸入品の国産化をはかったりもした。

さらに各国は、貴金属や商品作物の供給源と市場を確保するために、ヨーロッパ以外の土地に植民地を求め、世界商業の覇権を争った。16世紀から18世紀にかけて、植民地を舞台とする多くの戦争(重商主義戦争)がヨーロッパ各国の間で戦われたのも、主としてこのためであった。

絶対王政はまた、治安を維持するために多くの社会政策を採用し、人々の生活に介入した。すなわち、食料品の価格を安定させるために穀物やパンの価格を規制したり、失業者の増加を恐れて、賃金や労働時間など雇用の形態についても細かい規定を設け、救貧のシステムを定めたりもした。エリザベス1世(イングランド女王)時代のイギリスで制定された救貧法はその典型である。このような点から、絶対王政がのちの福祉国家の先駆であるとする見方もある。また、こうした政策は、一面では資本主義の発展を促進したが、それを阻害する側面をももっていた。

フランス宗教戦争〜改革と狂信

フランスでは、百年戦争以来、王権が強化されてきた。一方、フランスにもマルティン・ルターの影響をうけた福音主義(聖書の福音書をつうじ、直接神の言葉に接し、ここに信仰の基礎をおこうとするルターなどの立場)の改革運動がさかんになった。王室はこれら「異端」を厳しく取り締まったが、ジュネーヴからジャン・カルヴァンが改革運動を指導するようになると、改革派は組織化され、その勢いを増していった。ジュネーヴから伝道者が送りこまれ、各地の改革教会が組織された。都市の知識人、中産市民層、地方や宮廷の貴族にもユグノー Huguenot と呼ばれたカルヴァン派が浸透していった。

ユグノーは、人口の上では少数であったが、王権による中央集権化に対抗する中小貴族、指導者としてブルボン家のナバラ王アンリなど有力貴族も含み、社会的・政治的に無視できない勢力となった。カトリックの指導者である有力な貴族にはギーズ公がいて、ユグノーに強硬な姿勢をとった。ギーズ公は国民の多数派のカトリック教徒に大きな影響力をもっただけに、王室にとっては警戒すべき存在であった。シャルル9世(フランス王)(位1560〜1574)が幼少で即位して以来、宮廷ではメディチ家出身の母后カトリーヌ・ド・メディシス(1519〜1589)が実権を握っていたが、彼女は新旧両教徒を対立させたバランスのうえに王権の伸張をはかろうとした。

1562年、新旧教派の流血事件を契機にユグノー戦争(1562〜1568)と呼ばれる宗教内乱が始まった。ギーズ公ら旧教派による新教派の大量虐殺がおこなわれたことで有名な1572年のサン・バルテルミの虐殺では、コリニー提督(ガスパール・ド・コリニー)をはじめ、多数のユグノーが犠牲になった。

この事件に関する死者は全国で3,000人をこえたといわれる。この事件は、カトリーヌ・ド・メディシスの謀略とされ、対立をいっそう激化させた。旧教派はローマ教皇・スペインなどと結び、ユグノーはイギリス・スイス・ドイツ新教諸侯の支持をえ、国外からの影響も加わった。アンリ3世(フランス王)によるギーズ公の暗殺がおこなわれ、今度はそのアンリ3世が暗殺されるなどの混乱が続いた。

アンリ3世(フランス王)が暗殺されてヴァロワ朝が絶えると、1589年、ナバラ王であったブルボン家のアンリがフランス国王位に登った(アンリ4世(フランス王)(位1589〜1610))。プロテスタントであったアンリ4世は、即位に際してカトリックに改宗し、この一方、1598年にはナントの王令を発して、ユグノーにも信仰の自由と市民権を認める政策をとった。こうして、内乱はようやく収拾され、フランスの王権は急速に強化された。

ヴァロワ朝家系図

全体の家系図はこちら 百年戦争前後のイングランドとフランスの君主一覧と系図 – 世界の歴史まっぷ

歴代国王

ヴァロワ家(1328年 – 1498年)

| 名 | 在位開始 | 在位終了 | 先代との関係 |

|---|---|---|---|

| フィリップ6世(フランス王)(幸運王)(Philippe VI de Valois, le Fortuné) | 1328年2月1日 | 1350年8月22日 | フィリップ3世の子およびフィリップ4世の弟シャルル・ド・ヴァロワの子 |

| ジャン2世(フランス王)(善良王)(Jean II le Bon) | 1350年8月22日 | 1364年4月8日 | フィリップ6世の子 |

| シャルル5世(フランス王)(賢明王)(Charles V le Sage) | 1364年4月8日 | 1380年9月16日 | ジャン2世の子 |

| シャルル6世(フランス王)(親愛王・狂気王)(Charles VI le Bienaimé, le Fol) | 1380年9月16日 | 1422年10月21日 | シャルル5世の子 |

| シャルル7世(フランス王)(勝利王・よく尽された王)(Charles VII le Victorieux, le Bien-Servi) | 1422年10月21日 | 1461年7月22日 | シャルル6世の子 |

| ルイ11世(フランス王)(慎重王・遍在する蜘蛛)(Louis XI le Prudent, l’Universelle Aragne) | 1461年7月22日 | 1483年8月30日 | シャルル7世の子 |

| シャルル8世(フランス王)(温厚王)(Charles VIII l’Affable) | 1483年8月30日 | 1498年4月7日 | ルイ11世の子 |

ランカスター家(1422年 – 1453年)

プランタジネット家のフランス支配権の主張に基づき、1422年からフランス北部の大部分はランカスター家のイングランド王ヘンリー6世の支配下にあったが、ロワール川以南の多くはシャルル7世が支配していた。1429年にランスでの戴冠後、シャルルは次第に支配域を拡大し、1453年までにヘンリーはカレーを除きフランスの領土の全て失い、百年戦争が終結した。

| 名 | 在位開始 | 在位終了 | 先代との関係 |

|---|---|---|---|

| ヘンリー6世(イングランド王) | 1422年10月21日 | 1453年10月19日 | シャルル6世の孫、トロワ条約に基づく継承 |

ヴァロワ=オルレアン家(1498年 – 1515年)

| 名 | 在位開始 | 在位終了 | 先代との関係 |

|---|---|---|---|

| ルイ12世(フランス王)(人民の父王)(Louis XII le Père du Peuple) | 1498年4月7日 | 1515年1月1日 | シャルル5世の曾孫, ルイ11世の再従弟であり、最初の結婚により義子, 2度目の結婚によりシャルル8世王妃アンヌ・ド・ブルターニュの夫 |

ヴァロワ=アングレーム家(1515年 – 1589年)

| 名 | 在位開始 | 在位終了 | 先代との関係 |

|---|---|---|---|

| フランソワ1世(フランス王)(人文の父にして回復者)(François Ier le Père et Restaurateur des Lettres) | 1515年1月1日 | 1547年3月31日 | シャルル5世の玄孫,ルイ12世の従甥であり、最初の結婚により義子 |

| アンリ2世(フランス王)(Henri II) | 1547年3月31日 | 1559年7月10日 | フランソワ1世の子 |

| フランソワ2世(フランス王)(François II) | 1559年7月10日 | 1560年12月5日 | アンリ2世の子 |

| シャルル9世(フランス王)(Charles IX) | 1560年12月5日 | 1574年5月30日 | アンリ2世の子,フランソワ2世の弟 |

| アンリ3世(フランス王)(Henri III) | 1574年5月30日 | 1589年8月2日 | アンリ2世の子,フランソワ2世・シャルル9世の弟 |

ヴァロワ朝が登場する作品

ジャンヌ・ダルク