天保の改革 てんぽうのかいかく( A.D.1841〜A.D.1843)

老中水野忠邦が行なった幕政改革。享保・寛政の改革にならい、財政緊縮や綱紀粛正を行う。多面、商品経済の統制、幕府権力の強化を図るが失敗し、かえって幕威を失墜させた。

天保の改革

老中水野忠邦が行なった幕政改革。享保・寛政の改革にならい、財政緊縮や綱紀粛正を行う。多面、商品経済の統制、幕府権力の強化を図るが失敗し、かえって幕威を失墜させた。

幕藩体制の動揺

幕府の衰退

天保の改革

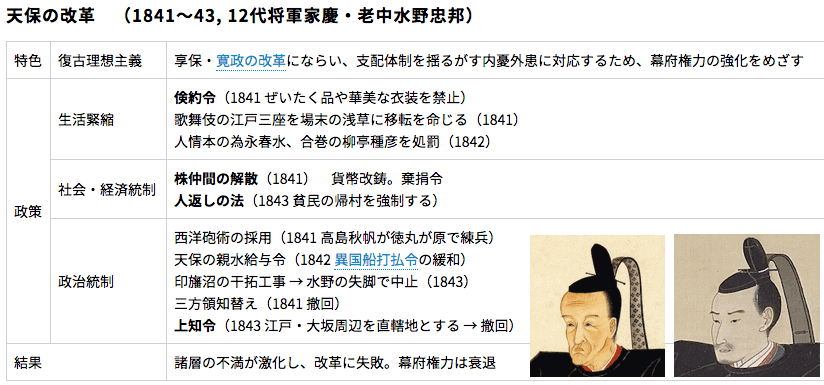

天保の改革 (1841〜43, 12代将軍家慶・老中水野忠邦)

| 特色 | 復古理想主義 | 享保・寛政の改革にならい、支配体制を揺るがす内憂外患に対応するため、幕府権力の強化をめざす |

| 政策 | 生活緊縮 | 倹約令(1841 ぜいたく品や華美な衣装を禁止) 歌舞伎の江戸三座を場末の浅草に移転を命じる(1841) 人情本の為永春水、合巻の柳亭種彦を処罰(1842) |

| 社会・経済統制 | 株仲間の解散(1841) 貨幣改鋳。棄捐令 人返しの法(1843 貧民の帰村を強制する) |

|

| 政治統制 | 西洋砲術の採用(1841 高島秋帆が徳丸が原で練兵) 天保の親水給与令(1842 異国船打払令の緩和) 印旛沼の干拓工事 → 水野の失脚で中止(1843) 三方領知替え(1841 撤回) 上知令(1843 江戸・大坂周辺を直轄地とする → 撤回) |

|

| 結果 | 諸層の不満が激化し、改革に失敗。幕府権力は衰退 | |

幕府は、大規模な凶作や飢饉、大塩の乱などの騒動、また深刻化する財政難、そしてモリソン号事件やアヘン戦争の情報などに示された、幕藩体制を揺るがす内憂外患の本格的な危機に対処するため、1841(天保12)年、家斉の死後、将軍家慶の信任を得た老中水野忠邦(1794-1851)を中心に天保の改革を行った。

「享保寛政の御政治」への復古を改革の方針とし、あらゆる階層に厳しい倹約令と風俗統制令を出した。高価な菓子・料理や華美な衣服などを禁じ、江戸の庶民に人気が高く町奉行支配地に211軒あった寄席を15軒に減らし、さらに江戸歌舞伎三座を風俗を乱す元凶として場末に移転させ、役者が市中を歩くときは編笠をかぶらせた。出版統制令により、すべての出版物を幕府が検閲し、幕府に不都合な書物を取り締まるとともに、錦絵を禁止し、風俗に悪影響を与えるとして人情本作者の為永春水(1790-1843)、合巻作者の柳亭種彦(1783-1842)らを処罰した。

ー方、江戸の人口を減らし、農村の人口をいかに増やすかが大きな課題であった。そこで人返しの法を出して百姓が離村して江戸の住民となることを禁じ、出稼ぎを領主の許可制とした。さらに、すでに農村をでて江戸に住んでいる者でも、長年江戸に住み、一家を構えている者以外に帰郷を命じ、それを徹底させるため人別改めを強化した。

また、深刻な物価騰貴は、十組問屋などの株仲間が商品の流通を独占し、物価の不正な操作を行っているのが原因であるとして、株仲間の解散を命じた。さらに価格操作を行う恐れのある仲間や組合を解散させ、問屋の名称すら使うことを禁止して、仲間以外の商人たちの自由な取引により物価が下落することを期待した。しかし、物価騰貴の原因は、品位の劣る貨幣の大量改鋳と商品流通の構造変化によるものであったため、ほとんど効果はなかった。全国の生産地から大坂市場に集荷され、大坂二十四組問屋から江戸十組問屋へ送られるという江戸時代の商品流通の基本構造が、生産地から大坂に商品が届く前に下関や瀬戸内海沿岸のほかの場所で売買されたり、廻船業者が地方の商人と結んで江戸の仲間外商人や江戸以外へ直接に運んだりすることなどにより動揺していたのである ❶。物価騰貴は旗本や御家人の生活を圧迫したので、幕府は札差からの借金を無利息·年賦払いで返済させることにした。このような生活の細部に及ぶ厳しい統制と倹約令による不景気は、人々の不満を高めた。

幕府は、1840(天保11)年に川越藩松平家を庄内へ、庄内藩酒井家を長岡へ、長岡藩牧野家を川越へ移す、三方領知替えと呼ぶ転封を命じた。当時、家斉の子女の縁組み先の大名を優遇する政策がとられ、川越藩も家斉の子を養子にしたことを利用して豊かな地への転封を運動した結果であるとして、有力外様大名などが強く反発した。庄内藩領民の激しい転封反対運動もあって、この転封は撤回された。幕府が大名に転封を命じながら実行できなかったことは空前の出来事であり、幕府の実力低下、幕府に対する藩権力の自立化を示す結果となった。そこで水野忠邦は、将軍·幕府の権威を再強化するため、巨額の費用をかけて67年ぶりに将軍の日光社参(日光東照宮に参詣すること)を挙行した。そのうえで1843(天保14)年に上知令を出し、江戸・大坂周辺の大名や旗本の支配地合わせて約50万石を直轄地にした。比較的豊かで年貢収入の多い江戸・大坂周辺を取り上げ、年貢収入の劣る代地を与えることによって財政収入を増やし、また幕府にとって政治的·軍事的に重要な江戸・大坂周辺を直轄することによってこの地域の支配を強化し、対外的危機ヘの対処もはかろうとした。しかし、諸大名や旗本が強く反発したため上知令は実施できず、忠邦は失脚し、改革自体も失敗に終わり、幕府権力の衰えを如実に示した。

三方領知替え

3大名を玉突き式に移す譜代大名の転封の一形式で、江戸時代を通じて7回行われている。1840(天保11)年の三方領知替えは、川越藩松平家が財政窮乏を打開するため、大御所家斉の子を養子にもらった有利な条件を利用して豊かな地への転封を画策した結果であった。そのため、庄内藩領民は松平家の入封をきらい、酒井家がとどまることを求めて老中に直接訴えたり、仙台藩そのほかに歎願するなど激しい転封阻止運動を展開した。外様大名などが領知替えに反対する動きを示したため、将軍家慶は領知替えの強行により大きな混乱を生むことを避けるため、老中水野忠邦の強い反対を押し切って中止した。