天武天皇 (大海人皇子)

A.D.631〜A.D.686

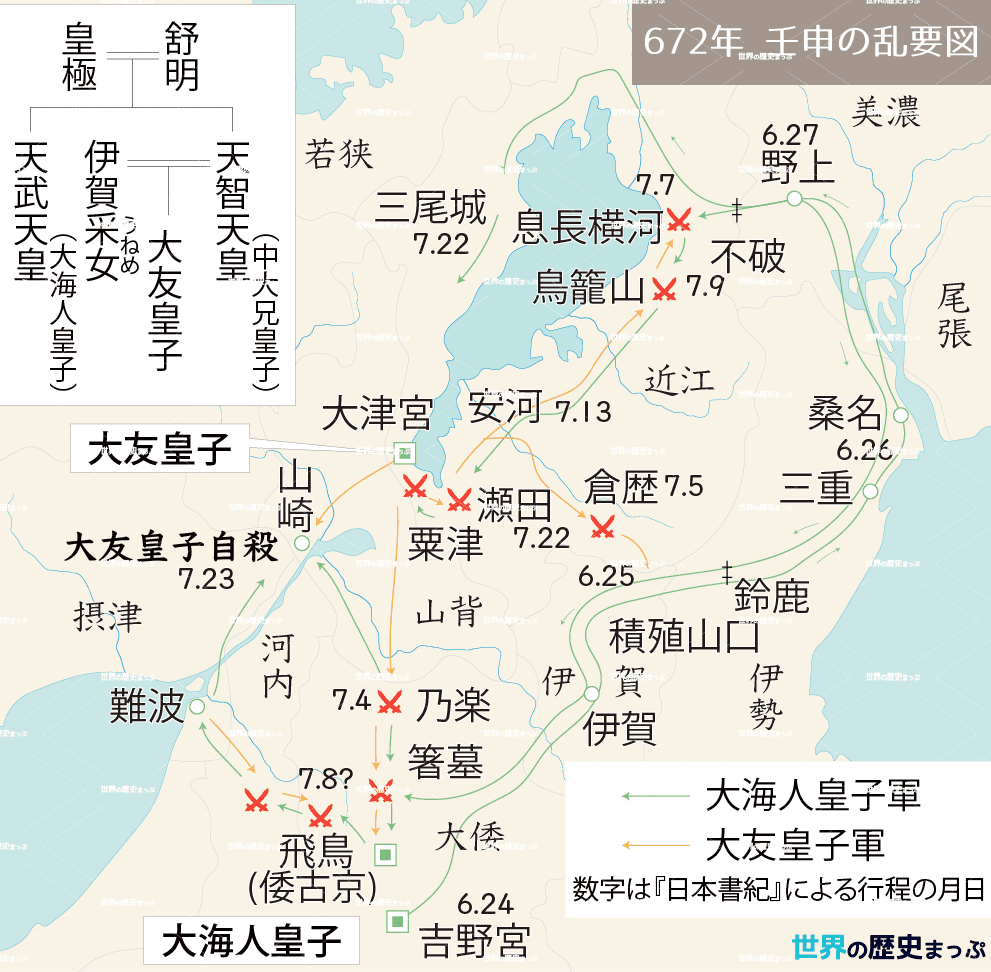

第40代天皇(在位673年3月20日 - 686年10月1日)。天智天皇(中大兄皇子)の同母弟の大海人皇子は、671年に政権に参画した天智天皇の長子大友皇子(弘文天皇)との大王位継承争いを発端とした壬申の乱をおこして勝利し、天武天皇に即位した。

天武天皇

甥を武力で討ち、皇位に就く

古代最大の内乱・壬申の乱に勝利

668年(天智7)、兄の天智天皇が即位すると、大海人皇子が皇太弟となった。ところが、天智天皇はわが子の大友皇子を次期の天皇に望むようになる。

671年8月、天智天皇は病の床についた。天皇は大海人を病床に呼んで、皇位を譲り後事を託すと伝えた。天皇の使者から言葉に気をつけるよう忠告されていた大海人は、「次の皇位は皇后に譲り、政治のことは大友皇子を皇太子に立ててお任せください。私は出家して、天皇の病気が平癒するよう祈ります」と、きつぱり断った。天智の言葉にうなずいていたら、命はなかっただろうといわれている。

出家した大海人は、その日のうちに古野にこもった。これを、虎に翼をつけて放すようなものだと噂する者もいたという。

その年の暮れ、天智天皇が崩御。大海人と大友の仲は一気に険悪となり、皇室を二分した壬申の乱が起こる。本来ならば大友皇子は官軍、大海人皇子は賊軍であり、大友側に分があるはずだった。しかし、朝廷内の動揺は激しく、大友側は結束しきれなかった。結局、大海人側は各地で大友側を圧倒。約1か月後に大友皇子が自害し、古代最大の内乱は幕を開じた。

大友皇子

『日本書紀』により長らくその即位を認められず

天智天皇の第一皇子。天智天皇の崩御後、壬申の乱で大海人皇子と皇位を争い、敗れて近江山前で自害した。『懐風藻』に詩2編と詳細な伝えが残っている。『日本書紀』は皇子の即位を認めていないが、1870年(明治3)に在位を認められ、弘文天皇と諱された。即位していないとする説もある。

略年表

- 668年 天智天皇の皇太弟となる

- 671年 出家して吉野へ下る。同年暮れ、天智天皇崩御

- 672年 壬申の乱に勝利

- 673年 即位。都を飛鳥浄御原に遭す

- 679年 吉野に行幸。吉野の盟約

- 681年 草壁皇子を皇太子にする。律令の編纂を開始

- 684年「八色姓」を定める

- 686年 死去

ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで

律令国家の形成

天智天皇が671(天智天皇10)年に死去すると、翌672年に、壬申の乱がおこった。

これは、天智天皇の同母弟で大王位継承者とされていた大海人皇子と、天智天皇の長子(母は伊賀地方豪族出身)で、671年に政権に参画した大友皇子との間におこった大王位継承争いを発端としている。

江戸時代の学者は皇子の即位を主張し、1870(明治3)年、皇子は弘文天皇と追謚された。

しかし、実質的に朝廷の主であった皇子の即位そのものにこだわる必要はない。また、地方豪族を母にもつ大友皇子は、もともと即位できない立場にあった。

大海人皇子が大友皇子を倒した原因については、大海人皇子の後継者問題や鵜野皇女(のちの持統天皇)の意向もからんで、複雑な要因が存在したのである。

一方、大友皇子は、西国の兵を徴発しようとしたが、白参考の戦いの動員で疲弊し、近江朝廷への不満を強めていた西国の地方豪族からの動員は思うようには進まず、ついに近江大津宮は陥落し、大友皇子は自殺して乱は決着した。大海人皇子は、683年に飛鳥浄御原宮で即位した(天武天皇)。

それまで「大王」とされていた君主号にかわるものとして、「天皇」号が制定されたのも、天武朝出会ったと考えられる。中国の「皇帝」と対置し、中国皇帝の冊封を受けた新羅の「国王」よりも優位に立つ、「東夷の小帝国」の君主として、自らを位置付けようとしたのである。

大王から天皇へ

わが国の君主の称号が、5世紀の雄略の代から使われていた「大王」から「天皇」に変わった時期に関しては、従来は推古朝を考える説が多かった。

しかし、その根拠とされてきた法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘、天寿国繡帳銘、野中寺弥勒像台座銘などの金石文は、推古朝のものとは考え難いとされるようになり、再検討が必要となった。

一方、中国では、道教の最高神を表す「天皇」という語が君主の称号として用いられたのは、高宗(唐)の上元元(674)年が最初で、天武の即位2年目にあたる。

もしも推古朝から倭国で「天皇」号が用いられていたのならば、それを遣隋使や遣唐使を通じて知っていたはずの中国の皇帝が、東夷の蛮国の君主と同じ称号を用いるはずはない。むしろ、道教に深い関心を持つ唐の高宗が「天皇」号を用いているのを知った天武が、「天皇」と自称し始めたものとも考えられる。

また近年、飛鳥浄御原宮に近接する飛鳥池遺跡から、677(天武天皇6)年を表す年紀をもった木簡と一緒に「天皇」と記載された木簡が出土し、最も古い「天皇」号記載例となった。

天武天皇は、大臣をおかず、皇后(天智天皇皇女の鵜野皇女。のちの持統天皇)や、草壁皇子・大津皇子・高市皇子らの皇子、そして諸王などの皇親を重く用いることによって、律令体制国家の早急な建設をめざした。

各官司の統括者には諸王が任じられ、また、律令制支配を浸透させるために頻繁に各地方に派遣された使節の統括者にも、諸王が任命された。

一方、氏族層は、唐・新羅戦争という激動が続く東アジア情勢の中、律令国家の官僚の出身母体になることこそ、支配者層として生き残って行く道であることを悟り、皇族や皇親が主導する政治体制の下位に自らを位置付けた。天武朝に始まり、律令国家体制の成立まで続いたこの政治体制を皇親政治という。

「政の要は軍事なり」と詔した天武天皇は、畿内を武装化した軍国体制のもと、強大な天皇権力を利用して国家機構を組織し、皇親や諸豪族をその中に再編成することをめざした。そのためにまず整備したのは、豪族と官吏に登用する際の出身法や、勤務評定と昇進の制度であった。ここに個人の能力と忠誠を昇進条件とする官僚制が、本格的に形成され始めたのである。

その一方では675年に、天智天皇が定めた氏族単位の民部を廃止し、682年には、官人個人に食封を支給する制度への改定を進めるなど、律令官人化政策が推進された。

さらに681(天武天皇10)年、律令の制定に着手し、685(天武天皇14)年には、そのうちの冠位制のみを先行して施行した。この冠位制は、皇子と諸王のための冠位と、諸臣のための冠位とにわかれており、皇親と諸臣を明確に区分したうえで、皇親を諸臣の上位に置いたものである。皇親も授位範囲に含ませたことは、全ての支配者層に冠位を授与して国家の官僚にしようとした天武天皇の意図を表している。

同じ681(天武天皇10)年、「帝紀および上古諸事」を記し定めることによって国史の編纂が開始された。これは、それまで天武天皇自身のもとで行われていた私的な歴史書編纂(これがのちの『古事記』に結実する)にかわって行われた大規模な国家レベルの修史事業であり、のちに『日本書紀』として完成することになる。

また、684(天武天皇13)年には八色の姓を定め、天武朝という時点における勢力や功績に対応した形で、姓を再編成した。

八色の姓は、真人、朝臣、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稲置からなり、上位4屍が、上級貴族を出す母体の氏族とされた。もともと臣、連の姓を持つ氏族のうちで、有力なものはそれぞれ朝臣・宿禰姓を賜ったが、この時の賜姓からもれた者は、第6・第7の格に落とされたことになる。

天武天皇は、銭貨としての富本銭の鋳造を始めるとともに、すでに藤原京の造営にも着手していたが、律令制定・国史編纂・都城造営という諸事業の完成を見ないまま、686年に死去した。

あとを継いだ皇后の鸕野皇女(持統天皇)は、689年、飛鳥浄御原令を施工し、その「戸令」に基づいて戸籍の作成を命じた。

これは庚寅年籍として翌690年に完成したが、五十戸を一里として国・評・里・戸の制を確立したのも、この時であった。戸は、1戸から一人の兵士を徴発するように、成年男子が平均4丁含まれるように編成された。

また、692年には班田使が派遣されたが、この時から全国的な班田収受が始まったとされる。

694年には、飛鳥の北方に藤原京が完成し、遷都が行われた。これは、条坊を備えた、わが国最初の本格的な都城である。

持統天皇は、697年に天皇位を孫の文武天皇に譲ったが、その後も太上天皇として天皇を後見し、政治の実権を握った。このようにして大化改新以来進められてきた、天皇制と官僚制を軸とする中央集権的律令国家体制の建設は、ようやく完成へと近づいたのである。

天武天皇系図

系譜

- 妃:大田皇女 – 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女同 母姉

- 第二皇女:大来皇女(661-701)- 伊勢斎宮

- 第三皇子:大津皇子(663-686)

- 妃:大江皇女 – 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

- 第七皇子:長皇子(?-715) – 文室真人・文室朝臣等祖

- 第九皇子:弓削皇子(?-699)

- 妃:新田部皇女 – 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

- 第六皇子:舎人親王(崇道尽敬皇帝)(676-735) – 淳仁天皇父、清原真人等祖

- 夫人:氷上娘 – 藤原鎌足女

- 皇女:但馬皇女(?-708)- 高市皇子妃

- 夫人:五百重娘 – 藤原鎌足女、氷上娘妹、のち藤原不比等妻、藤原麻呂母

- 第十皇子:新田部親王(?-735) – 氷上真人・三原朝臣祖

- 夫人:大蕤娘 – 蘇我赤兄女

- 第五皇子:穂積皇子(?-715)

- 皇女:紀皇女(?-?)

- 皇女:田形皇女(675-728) – 六人部王室、伊勢斎宮

- 嬪:額田王 – 鏡王女

- 第一皇女:十市皇女(653?-678) – 大友皇子(弘文天皇)妃、葛野王母

- 嬪:尼子娘 – 胸形徳善女

- 第一皇子:高市皇子(654-696) – 長屋王・鈴鹿王父、高階真人・高階朝臣等祖

- 宮人:カヂ媛娘(カヂは木偏に穀) – 宍人大麻呂女

- 第四皇子:忍壁皇子(?-705) – 龍田真人祖

- 皇子:磯城皇子(?-?) – 三園真人・笠原真人・清春真人祖

- 皇女:泊瀬部皇女(?-741)- 川島皇子妃

- 皇女:託基皇女(?-751) – 志貴皇子妃

参考 Wikipedia

天武天皇が登場する作品

いずれもマンガで、創作された部分はあるが、大まかな流れや飛鳥時代の動き、東アジアの情勢などを知ることで、歴史に興味を持つきっかけになると思う。登場人物が多いので、巻頭にある系図と照らし合わせ、登場人物の立場を把握しながら全巻一気に読んでほしい。

天上の虹 「持統天皇物語」

持統天皇の目線から描いた飛鳥時代

天智と天武 「新説・日本書紀」

天智天皇と天武天皇を中心に、蘇我入鹿と藤原鎌足を日本書紀とは別の目線で描いた男の世界。