封建制

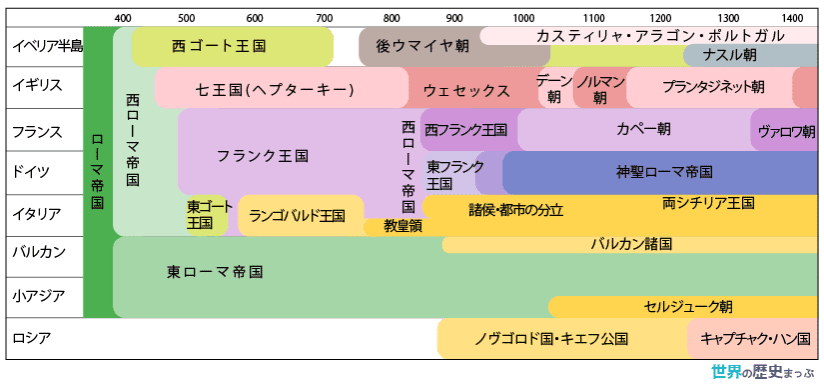

封建制とは、古代中国の周王朝に由来する言葉であるが、ヨーロッパの封建制はそれとは性格を異にする。中国の封建制は氏族的な血縁関係に支えられていたのに対し、ヨーロッパ中世の封建制は1対1の双務契約的な関係からなり、複数の主君に仕える家臣も少なくなかった。

ヨーロッパの封建制も、一般的には君主と家臣との間の封(封土)を媒介とした保護忠誠関係という狭義の捉え方と、荘園制ないし農奴制を経済的基礎とする社会体制という広義の捉え方とがある。

封建制

西ヨーロッパ世界の形成と発展

西ヨーロッパ世界の成立

封建社会の成立

ヨーロッパ中世は通常封建社会とか、封建制の時代と言われる。封建制とは、古代中国の周王朝に由来する言葉であるが、ヨーロッパの封建制はそれとは性格を異にする。

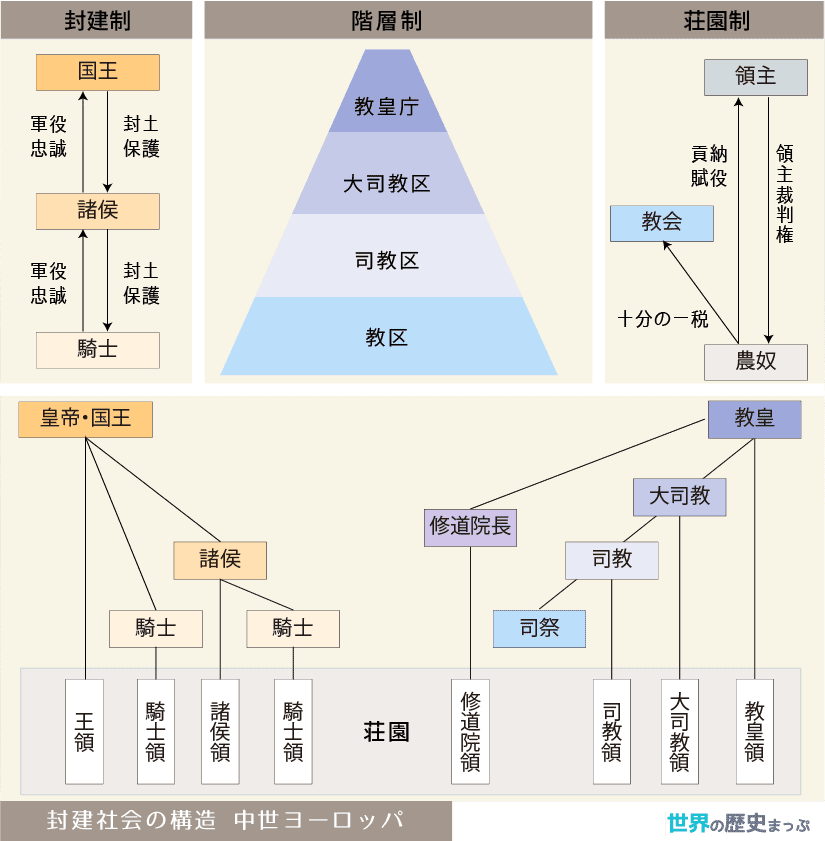

また、ヨーロッパの封建制の意味についても、その捉え方は一様ではないが、一般的には君主と家臣との間の封(封土)を媒介とした保護忠誠関係という狭義の捉え方と、荘園制ないし農奴制を経済的基礎とする社会体制という広義の捉え方とがある。ここでは、まず前者のとらえ方からみてみよう。

封土を媒介とした保護忠誠関係

封建的主従関係に伴う権利・義務

このようないわば法制史的側面から見た封建制をレーン制ともいうが、それは決して中世になって突然に現れたものではない。すでに、古代末期のローマでは、主君が一定の奉仕を要求する代償に、土地の用益権を貸し与える恩貸地制度が見られたし、また古ゲルマンの社会にも、自由民や貴族の子弟が有力者から保護される代償に従士として忠誠を尽くす従士制が存在していた。中世の封建制は、これら土地関係を主とする恩貸地制度と人的結合を重視する従士制とが一つになって成立したのではないかとみられている。

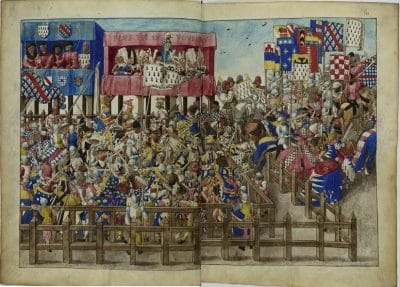

国王・諸侯・騎士はいずれも身分的には騎士であり、封建貴族として一定の道徳規範(いわゆる騎士道)に従って行動することが求められた。また12世紀ころまでには、農民の中にも騎士になるものがいた。騎士になろうとするものは、幼少より王侯の宮廷に仕えて武技を練り、成年式と言うべき騎士叙任式をへて初めて騎士身分を獲得した。騎士道にはキリスト教の影響が強く、主君への忠誠や戦いにおける勇武とともに、異教異端の撲滅、弱者(特に女性)へのいたわりなどが重視された。だが、13世紀以降農民出身の歩兵隊が出現し、さらに中世末には火薬や鉄砲が発明されるにおよんで、次第に騎士および騎士道は衰えていくことになる。

騎士の馬上試合(トーナメント)

今日、トーナメントといえば勝ち抜き戦の試合形式を指し、総当たり方式のリーグ戦と対比されるのが普通である。しかし、元来それはヨーロッパ中世の騎士による馬上試合を意味した。鎧・甲・に正装した騎士たちが、初めは2隊に別れて勝負を決め、次に一人ずつ相対して勝負を争った。勝負は槍を用いて相手を馬から突き落とすというもので、まさに実践的な演習を兼ねた行動であった。勝者は敗者の馬および馬具を奪い取ることができ、また、憧れの女性から祝福を受けた。騎士の崇拝する女性は、主君の夫人など既婚者の貴婦人である場合が多く、その恋愛も精神的な面が重んじられた。

14世紀にもなると、馬上試合は主に騎士のスポーツになった。

西ヨーロッパ中世世界の変容

イギリスの封建社会と身分制議会

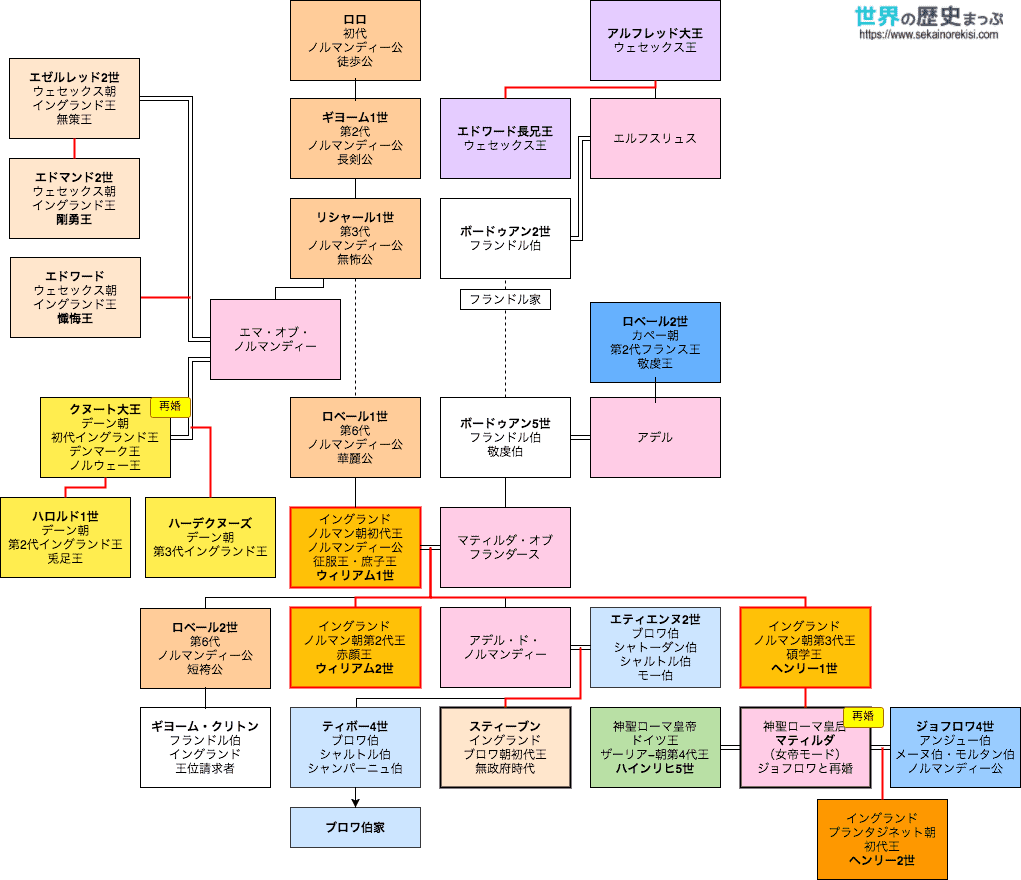

ノルマン朝(1066〜1154)

イギリスの封建社会はノルマン朝において確立された。ウィリアム1世(イングランド王)は、征服の過程で土着のアングロ・サクソン貴族の土地を没収し、配下のノルマン貴族らに騎士的奉仕の代償として授封した。そして、1085年より1年がかりで全国規模の検地を実地し(この検地帳がドゥームズデイ・ブック)、王権を強化した。それは、フランスなどとくらべてもきわめて集権的な封建国家の成立を意味した。

プランタジネット朝(1154〜1399)

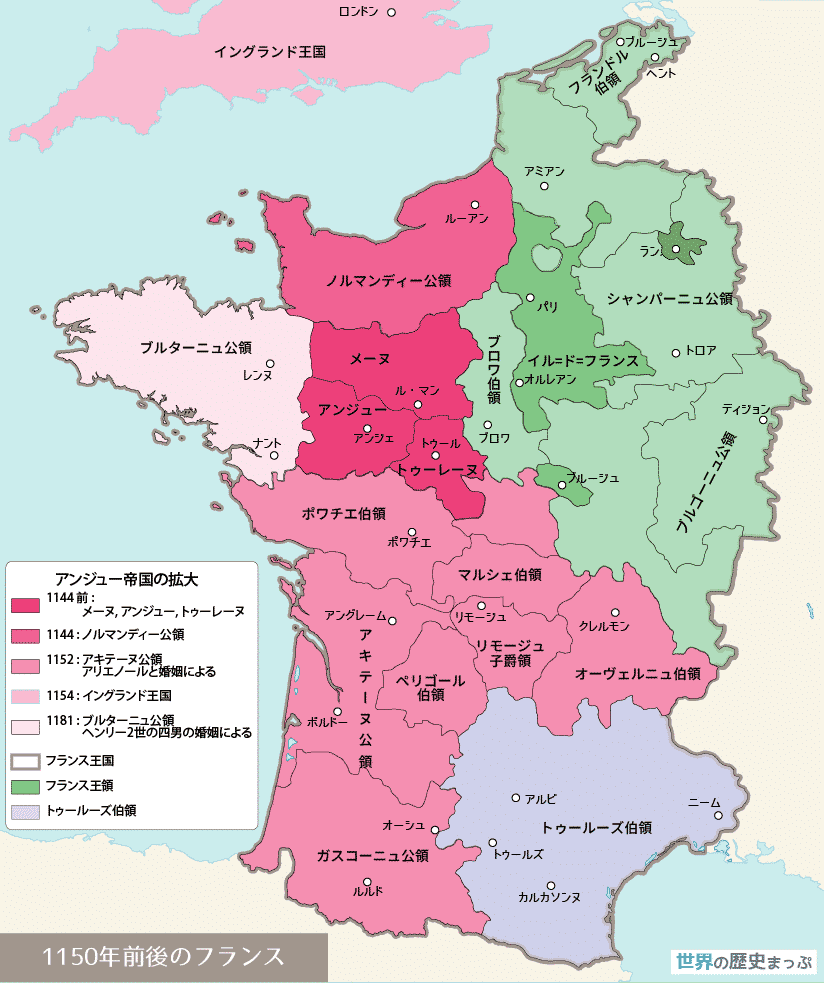

しかし、12世紀半ばには王位をめぐる内乱がおこり、結果的にフランスのアンジュー伯がヘンリー2世(イングランド王)として即位し、プランタジネット朝を開いた。

ヘンリー2世はアキテーヌ侯のエレアノールと結婚するなどして、ほぼフランス西半部を領有し、大陸とイギリスにまたがる大帝国(アンジュー帝国)を建設した。また、対内的には行政・司法制度を整備して王権強化に努め、イギリス封建王政の盛期を現出した。

次の獅子心王リチャード1世(イングランド王)は、第3回十字軍( 初期の十字軍 – 世界の歴史まっぷ)から帰国の途中オーストリア大公の捕虜となり、その身代金支払いや莫大な軍費負担に諸侯の不満はつのり、全面的な反抗を招くことになった。

系図の全体はこちら 百年戦争前後のイングランドとフランスの君主一覧と系図 – 世界の歴史まっぷ

大憲章(マグナ・カルタ)

1215年6月15日、ジョン(イングランド王)はロンドン西方のラニーミードで貴族と会見し、彼らの要求をのみ、大憲章として発布した。内容は、教会の自由、封建的負担の制限、国王役人の職権乱用防止、ロンドンその他の都市の特権、通商の自由、度量衡の統一など多岐にわたる。近世になって63ヶ条に整理されたが、もともとは貴族や市民などの権利を書きならべたものにすぎず、法典としての体系世は見られない。その意味で、大憲章は封建的慣習・特権を国王に再認識させ、国王の専横に歯止めをかけようとしたものととらえることができる。しかし、法の支配を明文化した点で高く評価され、イギリス立法政治の基礎をなした。

大陸領の喪失以来、貴族の間にはイギリス人としての国民感情が芽生えつつあったが、ジョン欠地王の次のヘンリー3世(イングランド王)はフランス貴族を重用するとともに、大陸政策に熱中して国内貴族の不満をかった。また、たびたび大憲章を無視して専制をおこなったため、シモン・ド・モンフォールら貴族の反乱を招き、1265年には従来の聖職者・貴族の集会に州騎士および都市市民の代表を加えた議会を招集することになった。これはイギリス議会の起源とされる。

次のエドワード1世(イングランド王)は、大ブリテン島の統一を目指してまずウェールズを征服、ついでスコットランドの遠征をはかったが、軍費調達の必要から1295年議会を招集した。これには、大貴族や高位聖職者と並んで、各州2名の騎士と各市2名の市民及び下級聖職者の代表も加わっており、模範議会と称された。その後14世紀を通じて、高位聖職者と大貴族、騎士と市民がそれぞれ合同して会議をもつようになり、イギリス議会は上院(貴族院)と下院(庶民院)の二院制議会として成長することになった。

フランスの封建社会と三部会

カペー朝(987〜1328)

フランスでは、カペー朝において典型的な封建社会( 封建制)が成立した。諸侯勢力が強大で、王領も北部を中心とする極めて狭い地域に限られていた。加えて12世紀の半ばには、イギリスに成立したプランタジネット朝によりフランスの国土の半分が領有されたため、カペー家のフランス統一は妨げられた。しかし、同世紀末に登場したフィリップ2世(フランス王)は、官僚制を整備して王領地の管理に努めるとともに、都市との結びつきを強めて諸侯を牽制し、王権の強化をはかった。そして、ジョン(イングランド王)との戦いや南フランスへのアルビジョワ十字軍などを通じて、王領地を西部や南部にも拡大していった。

13世紀半ばのルイ9世(フランス王)の治世には、内政・外交とも安定し、フランスは西ヨーロッパ国際政治の中心的地位を占めた。

フランス王権をさらに強めたのが、フィリップ4世(フランス王)である。彼はギュイエンヌ・フランドル両地方に支配を拡大しようとして、エドワード1世(イングランド王)と争ったが、所期の狙いは達成できず、問題の解決をのちの百年戦争にまで持ち越した。だが、この戦争に要する費用を捻出するため、フィリップが聖職者への課税を強行したことから、ボニファティウス8世(ローマ教皇)との衝突が生じた。1302年、彼はパリに聖職者・貴族・平民の代表からなる三部会(全国三部会)を招集、その支持を得て翌年アナーニで教皇を捕らえた(アナーニ事件)。

この三部会が、フランスの身分制議会の始まりとされる。

三部会には全国三部会と地方三部会とがある。全国三部会は通算60回開かれたが、そのうち最初の2回はフィリップ4世の時代に行われている。

第1回がアナーニ事件の前年(1302)、第2回がテンプル騎士団事件の年(1308)である。いずれも教皇との対立の中で、国王が国内勢力を味方につけるために開かれた。フィリップは王室財政の補充と集権化の障害を除くために、フランスに本拠を移していたテンプル騎士団を異端として解散させることをもくろんだ。しかし、異端審問権は教皇にしかなかったから、これを国王にも特例として認めさせるため、1308年、トゥールに全国三部会を開いたのである。そして、目論見どおり、騎士団の所領・財宝を没収し、団長以下修道士たちを異端として処刑した。ただ、フィリップのこの頃の全国三部会はまた整備されておらず、代表の選出方法や会期などは曖昧なままであった。

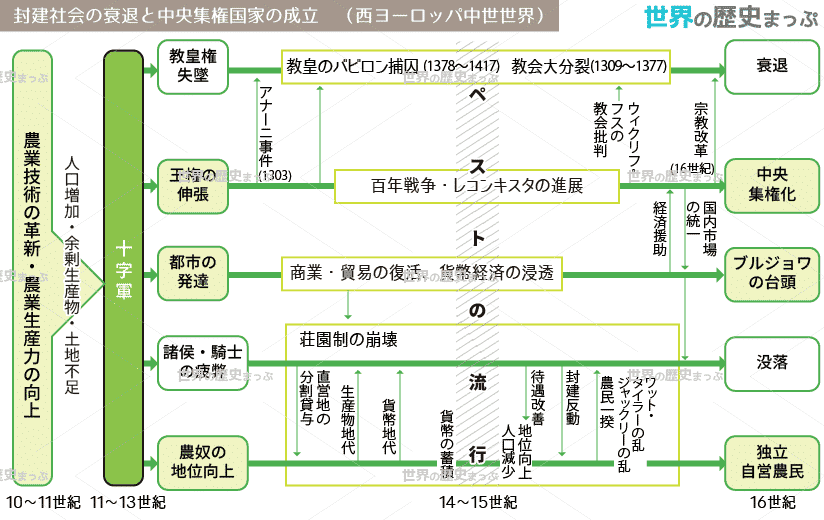

封建制・荘園制の崩壊

都市と商業の発達は、必然的に貨幣経済の浸透を促した。現物経済に依存してきた荘園領主も貨幣を必要としはじめ、12〜13世紀ころから経営の見直しを迫られるようになった。そこで、直営地を解体して農民に分割貸与し、従来の賦役を生産物地代ないしは貨幣地代に切り替えていった。いわゆる古典荘園から純粋荘園への変化がこれである。だた、それは旧来の領主・農民関係を大きく変えることになった。すなわち、領主の人格的支配は次第に緩み、貨幣を蓄えた農民の中には、多額の解放金を支払うことにより、人頭税・結婚税・死亡税などの身分的隷属から自由になるものも現れたのである。

この農奴解放は、14〜15世紀になるとさらに促進された。百年戦争・バラ戦争などの相次ぐ戦乱とペスト(黒死病)の大流行により、農村人口が激変したからである。特に、1347〜1348年のペストの流行は、イタリア半島や南フランスからほぼヨーロッパ全土に波及し、全人口の3分の1から5分の1を奪ったと言われる。農業労働力の不足に対処するため、領主は地代を軽減したり、農民の土地保有権を強化して保有地の売買や貸借の自由を認めるなど、待遇の改善をはかった。こうした動きは、一般に「封建制(領主制)の危機」と称されるが、結果的に領主は地主化し、農民も少額の地代を納めるだけで身分的にはほとんど自由な独立自営農民(ヨーマン)となった。ヨーマンの誕生は、地代の金納化のもっとも進んでいたイギリスで顕著にみられた。また、フランスを中心とするエルベ川以西の地域では、生産物地代を負担する小規模経営の農民が多数生まれることになった。

ペストの流行都市の恐怖

12世紀を中心とする前後200年のヨーロッパは、農業的高度成長の時代であったが、それを支えた農業技術の革新も限度に達し、13世紀半ばには開墾運動が沈滞するようになった。穀物生産も伸び悩み、人口増加による穀物価格の上昇は、14世紀以降の人々を慢性的な栄養失調状態に陥れた。そこにペストの大流行である。人々はペストの格好の餌食となった。日常化する死のなかで、人々は死の恐怖を増幅させた。そうした恐怖のなかで、人々はさまざまな祈願・祈祷を行った。なかには、十字架と革紐を手にして行進し、聖歌を歌いながらはだけた上半身を鞭打つ苦行者の群れも見られた。あるいは、南フランスやライン沿岸の諸都市では、ペストの流行をユダヤ人の仕業と考える人々により、ユダヤ人の虐殺が行われた。また、絵画や彫刻の主題にも死が取り上げられ、墓地のフレスコ画などに「死者の舞踏」「死の勝利」が描かれた。イタリア・ルネサンスが人間の生を追求したのも、死と隣り合わせの時代であったからだということもできる。

だた、封建制の危機に際して、農民の土地を直営地に吸収して賦役労働を強化し、農奴制の再編(再販農奴制)をはかる動きも見られた。特にエルベ川以東のドイツにこの傾向は強く、15〜16世紀以降、大規模な直営農地経営(ブーツヘルシャフト)によって穀物を主とする商品作物が生産され、西ヨーロッパ諸国に輸出された。

一方、西ヨーロッパ諸国においても、領主の中には封建的支配を復活しようとして(封建反動)、農民一揆を招くこともあった。百年戦争初期の1358年、戦乱による荒廃と重税に苦しめられた北フランスの農民と手工業者らは、ギヨーム・カルルを主導者に蜂起し、地区ごとに組織を作って領主の城館を襲撃した(ジャックリーの乱)。折から、パリ市内でもエティエンヌ・マルセルを中心とする市民の反乱がおこっており、それと呼応するかのように、ジャックリーの乱はパリ一帯からシャンパーニュ・ピカルディ地方に広まった。だが、ギヨーム・カルルが捕らえられ処刑されると、反乱は急速に勢いを失い鎮圧された。

イギリスでも、1381年ワット・タイラーの乱がおこった。百年戦争の戦費確保のために導入された人頭税に農民が反発、ワット・タイラーや説教僧のジョン・ボールに率いられ、イングランド東南部からロンドン市内に進撃し、一時ロンドンを占領した。リチャード2世(イングランド王)との直接交渉により、農奴制の廃止、取引の自由、地代の減額などを約束させたが、まもなくタイラーは奸計にかかって殺され、反乱は鎮圧された。約束は取り消され、ジョン・ボールらの指導者も捕らえられ、処刑された。だが、その後も各地で反乱が続発し、結局農民たちは身分上の自由を勝ち取っていった。

荘園制の解体は、中小領主層や騎士の経済的・政治的基盤を掘り崩し、封建制の崩壊をもたらした。中世の戦う階層を象徴する騎士は、剣・槍・弓・盾などの武器と重い甲冑で身を固め、個人的な騎馬戦を得意としたが、14〜15世紀に大砲や小銃などの火砲(火器)が発明されると、次第に歩兵戦が戦闘の主役となった。また、封建契約に基づく騎士の軍役奉仕では、実際の戦闘には不都合をきたすことも多く、百年戦争以降各国で傭兵隊による常備軍の形成が進んだ。こうした戦術や兵制の変化は騎士の没落に拍車をかけた。没落を免れた騎士も、国王の宮廷にすがる廷臣と化し、自立性を失っていった。こうして、中世末期には、常備軍と廷臣(官僚)に支えられて王権は伸張し、国内市場の統一を望む市民階級(大商人)と提携して、中央集権化をはかることになった。