徳川家宣 とくがわいえのぶ( A.D.1662〜A.D.1712)

江戸幕府6代将軍(在任1709〜1712)。甲府宰相徳川綱重の長男。子のない綱吉の養子となり、48歳で将軍に就任。新井白石を登用し「正徳の治」と讃えられる儒教思想に基づく王道政治を目指した。生類憐み令の廃止や「武家諸法度」改訂、閑院宮家創設、勘定吟味役再置など進めたが在職わずか3年余りで死去。

徳川家宣

王道政治を目指した好学の将軍

江戸幕府6代将軍。甲府宰相徳川綱重の長男。子のない綱吉の養子となり、48歳で将軍に就任。「正徳の治」と讃えられる儒教思想に基づく王道政治を目指した。「生類憐み令」の廃止や「武家諸法度」改訂、勘定所や評定所改革などを進めたが在職わずか4年で死去。

幕藩体制の展開

幕政の安定

正徳の政治

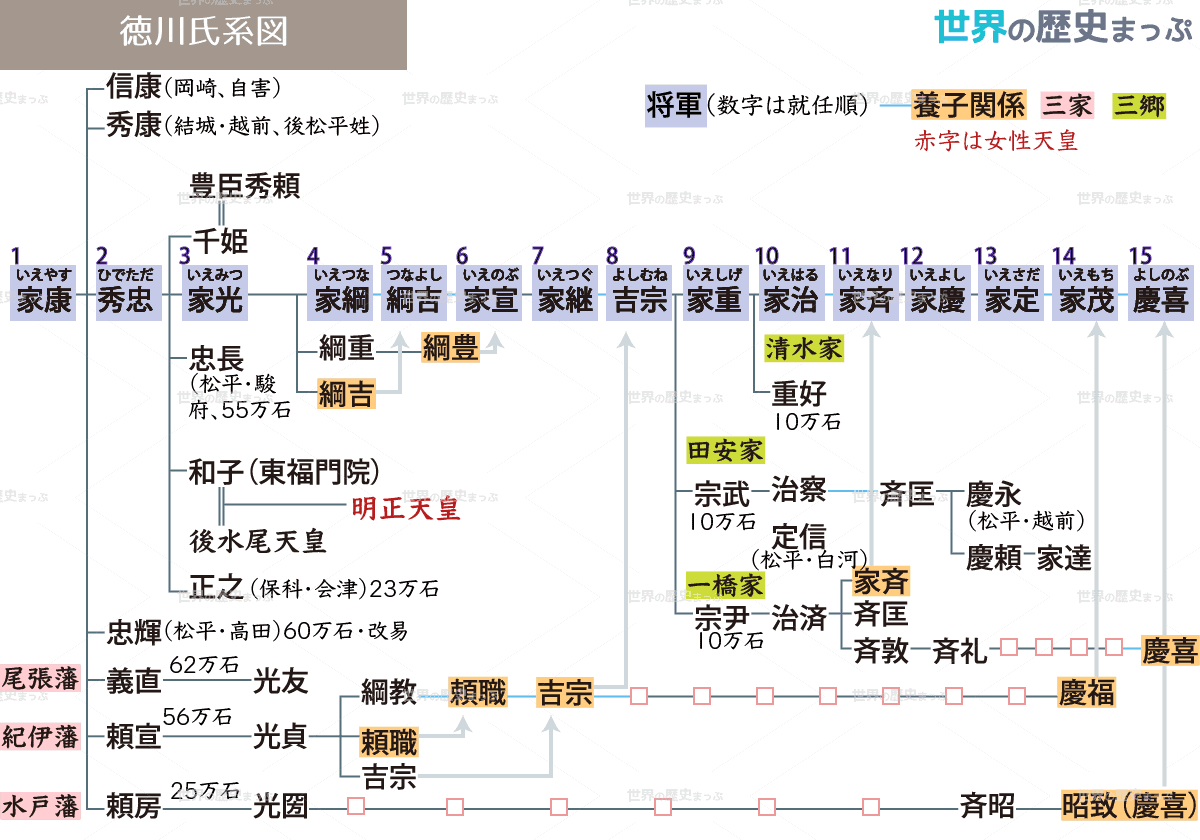

1709(宝永6)年、5代将軍綱吉が死去したあと、甥の甲府藩主であった将軍世子徳川家宣(1662〜1712)が6代将軍となった。家宜は、綱吉の政治を支えた柳沢吉保を排除し、かわって側用人間部詮房(1666〜1720)と儒者新井白石(1657〜1725)を信任して、政治の刷新をはかった。

まず生類憐み令を廃止し、賄賂を厳禁した。しかし、服忌令をはじめとして前代の忠孝・礼儀の政治は受け継がれ、朝廷との協調関係も増した。朝廷では、霊元天皇をおさえ込んだ近衛基熙(1648〜1722)が太政大臣となり、息子の近衛家熙(1667〜1736)が関白となって中枢を占めた。近衛基熙の娘は、将軍家宣の正室でもあり、幕府と朝廷の協調は、閑院宮家創設となって具体化した。それまで宮家(世襲親王家)は伏見·桂・有栖川の3家しかなく、天皇の子弟の多くが出家して門跡寺院に入室している状態を少しでも改善しようと、幕府は費用を献じて特例として閑院宮家を設け、以後4宮家は幕末まで存続した。

家宣政権は物価騰貴をもたらした元禄小判を改鋳して、乾字金を発行した。乾字金は金の含有率を慶長小判にもどしたが、量は半分の目方しかなく、乾字金に交換する動きは活発化しなかった。荻原重秀が依然勘定奉行にとどまつての新貨鋳造は失敗に終わった。

1711(正徳元)年、家宣の将軍宣下を慶賀する朝鮮通信使が日本に来訪した。その際、新井白石は従来の外交文書とは異なる礼法を用いた。それまでの朝鮮からの国書には、日本の将軍に対して「日本国大君」と書かれてきた。これを「日本国王」宛てに改めさせたのである。「大君」が「国王」より低い意味をもつことを嫌ったからである。また、使節の待遇は丁重に過ぎたと、これを簡素に改めた。

しかし将軍家宣は、1712(正徳2)年に病死した。治政3年9カ月の短命な将軍であった。跡を継いだ子の徳川家継(1709〜16)は、満で3歳2カ月の幼児であった。幕政における間部と白石への依存度は増した。白石らは、幼児将軍を権威づけるために、家継と皇女八十宮の婚約を1715(正徳5)年に発表した。ときに将軍は満5歳、皇女は2歳であった。また、将軍個人の人格ではなく、将軍の地位が格式と権威をもつように、儀式・典礼を重視し、身分の上下が一目で明確になるように服制も整備された。