曹操( A.D.155〜A.D.220)

三国時代の三国の魏の創始者。黄巾の乱鎮圧を機に勢力をのばし、華北を統一したが、赤壁の戦いに敗れて天下統一に失敗した。その後216年、後漢の献帝から魏王に封ぜられて実権を握り、屯田制や戸調制を施行したほか、文学を奨励した。

曹操

三国の魏の創始者。黄巾の乱鎮圧を機に勢力をのばし、華北を統一したが、赤壁の戦いに敗れて天下統一に失敗した。その後216年、後漢の献帝から魏王に封ぜられて実権を握り、屯田制や戸調制を施行したほか、文学を奨励した。

後漢最後の皇帝を擁し根拠地を築く

三国時代魏の事実上の創建者。太祖武帝と追尊される。父曹嵩は後漢の有力な宦官曹騰の養子。曹操は若いとき、策略に長けた非行少年として一般の評判はよくなかったが、なかなかの勉強家で、とくに兵法の書物を好んだことから、なかには「天下はまさに乱れようとしている。一世を風靡する才能がなければ、救済できぬであろう。よく乱世を鎮められるのは、君であろうか」と、高く評価する者もいた。20歳で宮仕えを始め、黄巾の乱では一武将として討伐に手柄を立てる。やがて首都洛陽にもどり、騎都尉(近衛部隊長)であったとき、董卓入京を迎える。曹操は混乱に陥る洛陽を脱出すると、家財を散じて義兵を集め、袁紹を盟主とする董卓討伐軍に参加。次いで群雄割拠の状態になると、山東省西部から江蘇省北部に及ぶ地方を勢力下に収めた。献帝が洛陽に帰ったのを知るや、これを許に迎えたうえ、そこに屯田を設け自己の根拠地とした。

天下分け目の決戦 官渡の戦い

献帝ははじめ曹操を大将軍としたが、曹操がこれを固辞して袁紹に譲ったことから、改めて司空に任じ、車騎将軍を兼務させた。しかし、袁紹との関係は修復するに至らず、両雄はついに直接干戈を交えることに。官渡に拠る曹操と、数にものをいわせこれを攻める袁紹。勝敗は容易には決まらず、激しい攻防が数カ月にわたって続けられる。曹操軍の兵糧が底をつき、士卒の疲労が極点に達しようとしていたそのとき、袁紹の謀臣許攸が寝返ってきた。その情報に基づき、曹操は自ら5000の兵を指揮して、袁紹軍の輜重隊を襲い、勝利を収める。これを知った袁紹軍の前線指揮官が降伏すると、袁紹軍は総崩れとなり、袁紹は命からがら逃げていった。曹操は201年の倉亭の戦いでも勝利を収め、敗れた袁紹は発病して血を吐き、まもなく死去した。残された子供たちが内戦を始めると、曹操はこれに介入して華北4州を平定した。

位人臣を極め魏王を任じられる

208年、献帝は三公の官を廃止し、代わりに丞相と御史大夫を設置して、曹操を丞相に任命した。これを受けて曹操は南征の途につく。荊州を占領して、そこからさらに東呉を討つ計画である。しかし、東呉の孫権と劉備の同盟の前に、赤壁の戦いにおいて敗北を喫する。時に疫病が流行して、官吏士卒の多数が死亡したことから、曹操は撤退を決めた。

その後、曹操は関中において馬超を打ち破り、華北の支配を固めた。212年春正月、鄴城に帰還した曹操は、献帝から漢王朝創立の功臣である蕭何の旧例にならい、拝謁の際、名前の呼称をせず、朝廷においては小走りの歩き方をせず、剣を帯び履物をはいたまま殿上にのぼってもよいという特権を与えられた。さらに翌年には冀州10郡をもって魏公に封じられ、216年には爵位を昇進させ魏王となった。王は皇帝に次ぐ位であり、臣下としては頂点に位置する。禅譲まではあと一歩だった。

後漢を引き継ぎ華北に勢力を振るう

外戚や宦官が権力を握り、政治の腐敗した後漢は、黄巾の乱の勃発後、急速に衰えて滅んだ。その後は群雄割拠の時代に入る。そんななか3世紀に生き残った3国が「魏」「呉」「蜀」だった。

魏の事実上の創始者は曹操。少年期、悪知恵が働く子供といわれたが、文武に秀でていたという。20歳で後漢に仕え、30歳で黄巾の乱を平定して功績をあげた。その後は群雄が割拠するなか、曹操自身も群雄のひとりとして頭角をあらわしていった。曹操は後漢の献帝を保護し、官軍の立場で戦いを進めた。

曹操の前に立ちはだかったのは袁紹。数ヶ月に及ぶ激闘の末、曹操が勝利し、中国北部を征圧した。曹操は献帝から丞相に任命され、いよいよ全国統一を目論む。荊州を手中に収め、さらに南進したところで、呉の孫権と劉備に阻まれた。諸葛亮の策で手を結んだ呉蜀連合軍に、赤壁の戦いで敗れ、曹操はやむなく撤退。中国北部の支配を固め、呉、蜀と天下を3分した。献帝から魏王の位を授かったが、その4年後に没した。

東アジア世界の形成と発展

北方民族の活動と中国の分裂

分裂の時代

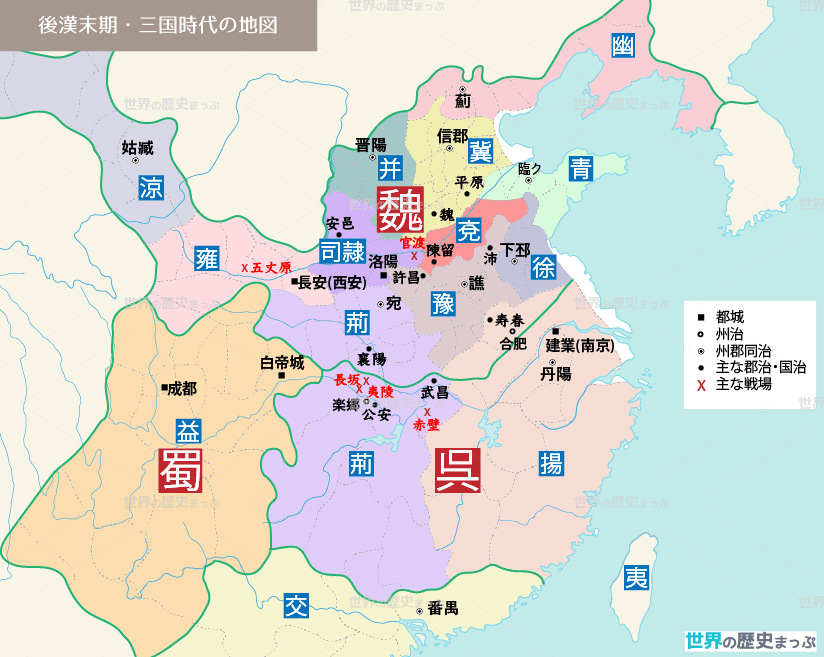

後漢末、華北で張角がおこした黄巾の乱(184)を契機に反乱が各地におこり、地方の治安は著しく悪化した。これらの反乱を平定する実力のなくなっていた後漢の政府は、兵力をもつ豪族に官位を与えて地方の安定をはかろうとした。このような豪族勢力を結集するのに成功したのは、この時期、各地に割拠した軍事集団の指導者の中で、魏(220〜265)の基礎を築いた曹操と、蜀(221〜263)を建国した劉備、および呉(222〜280)の建国者である孫権であった。

後漢末の混乱の中からもっとも頭角を現したのは曹操であった。曹操は、その本拠地である許(河南省)に後漢の皇帝を迎えて実権を握り、その命令をうけるかたちで、華北の大部分を平定した。その子の曹丕(文帝(漢))は、220年に皇帝の位を譲らせて帝位につき、都を洛陽とした。

東アジア世界の形成と発展

北方民族の活動と中国の分裂

社会経済の変化

屯田性は、漢代、辺境で守備兵に戦闘の合間に耕作させることから始まった制度である(軍屯)。これに対して、魏の曹操は軍屯とは別に、後漢末の戦乱のために生じた中原の所有者のいない荒地を国有地とし、それを流民や一般農民を募って耕作させ、収穫の5〜6割を小作料として徴収する土地制度をはじめた。これが魏の屯田制(民屯)である。魏の財政は、主にこれに依存していたといわれる。なお、呉でも民屯がおこなわれた。

曹操が登場する作品

三国志 Three Kingdoms

三国志 Three Kingdoms 登場人物 一覧 – 世界の歴史まっぷ

三国志 Three Kingdoms あらすじ 全95話 – 世界の歴史まっぷ

同時代の人物

倭の風俗

中国の歴史書『三国志』によれば、当時の倭人は貫頭衣のようなものを着ていた。男性は木綿で髪を縛り、女性はざんばら髪で、一部を束ねて髷(まげ)を結っていたという。