朝鮮通信使 (

A.D.1636〜A.D.1811)

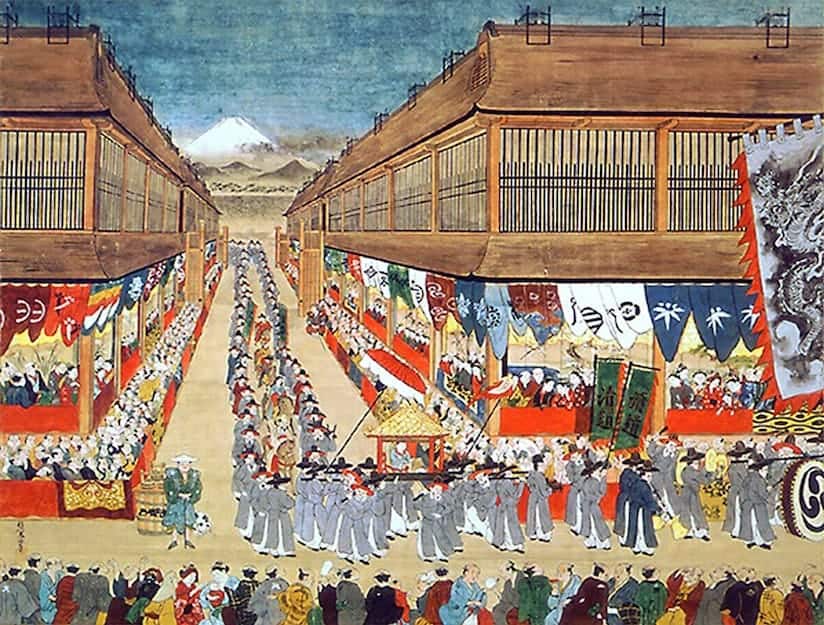

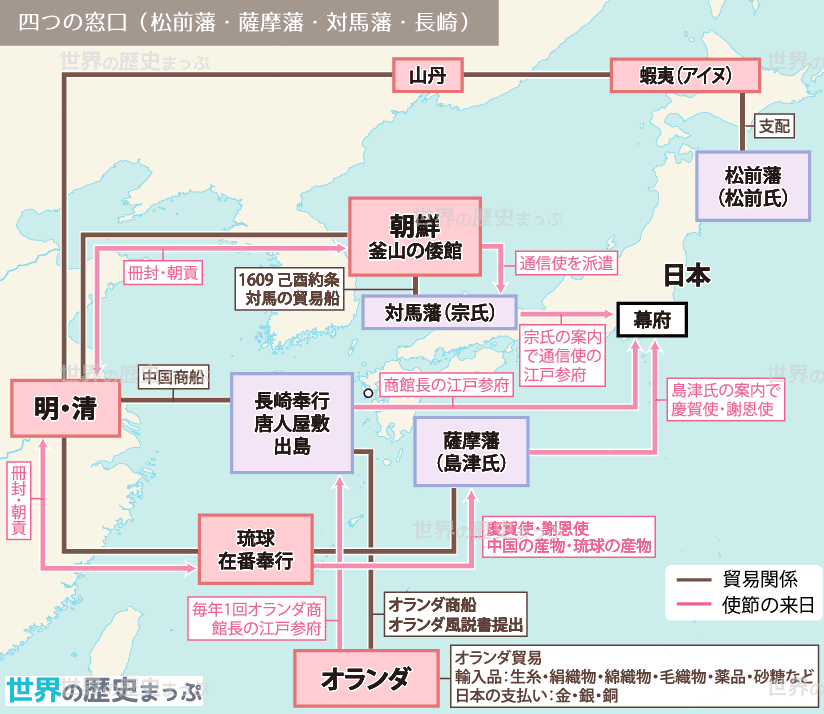

全12回のうち最初の3回は回答兼刷還使と呼び、文禄・慶長の役の捕虜返還が目的。4回目以降(1636〜)は通信使と呼び、援明抗清のため日本と友好関係を築く目的。440余名の一行を賓客として経費を日本が負担(オランダは自弁)。

朝鮮通信使

江戸期朝鮮通信使履歴

江戸期朝鮮通信使履歴

| 回数 | 西暦(元号) | 朝鮮暦 | 将軍 | 朝鮮正使 | 名称 | 目的 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 1607年(慶長12年) | 宣祖40年 | 徳川秀忠 | 呂祐吉 | 回答兼刷還使 | 日朝国交回復、捕虜返還 |

| 第2回 | 1617年(元和3年) | 光海君9年 | 徳川秀忠 | 呉允謙 | 回答兼刷還使 | 大坂の役による国内平定祝賀、捕虜返還 |

| 第3回 | 1624年(寛永元年) | 仁祖2年 | 徳川家光 | 鄭岦 | 回答兼刷還使 | 家光襲封祝賀、捕虜返還 |

| 第4回 | 1636年(寛永13年) | 仁祖14年 | 徳川家光 | 任絖 | 朝鮮通信使 | |

| 第5回 | 1643年(寛永20年) | 仁祖21年 | 徳川家光 | 尹順之 | 朝鮮通信使 | 家綱誕生祝賀、日光東照宮落成祝賀 |

| 第6回 | 1655年(明暦元年) | 孝宗6年 | 徳川家綱 | 趙珩 | 朝鮮通信使 | 家綱襲封祝賀 |

| 第7回 | 1682年(天和2年) | 粛宗8年 | 徳川綱吉 | 尹趾完 | 朝鮮通信使 | 綱吉襲封祝賀 |

| 第8回 | 1711年(正徳元年) | 粛宗37年 | 徳川家宣 | 趙泰億 | 朝鮮通信使 | 家宣襲封祝賀 |

| 第9回 | 1719年(享保4年) | 粛宗45年 | 徳川吉宗 | 洪致中 | 朝鮮通信使 | 吉宗襲封祝賀 |

| 第10回 | 1748年(寛延元年) | 英祖24年 | 徳川家重 | 洪啓禧 | 朝鮮通信使 | 家重襲封祝賀 |

| 第11回 | 1764年(宝暦14年) | 英祖40年 | 徳川家治 | 趙曮 | 朝鮮通信使 | 家治襲封祝賀 |

| 第12回 | 1811年(文化8年) | 純祖11年 | 徳川家斉 | 金履喬 | 朝鮮通信使 | 家斉襲封祝賀(対馬に差し止め) |

参考 Wikipedia

朝鮮通信使の送迎や接待は豪奢をきわめたため、両国ともに財政的な負担は大きかった。

幕藩体制の確立

幕藩体制の成立

朝鮮と琉球・蝦夷地

朝鮮(李氏朝鮮)からは、使節が前後12回来日した。1回目の1607(慶長12)年から3回目の1624(寛永元)年までは、回答兼刷還使と呼ばれ、4回目の1636(寛永13)年から12回目の1811(文化8)年までが通信使と呼ばれた。回答兼刷還使というのは、日本からの国書(宗氏の老臣柳川氏が作成した偽の国書)に対して朝鮮国王が回答するという名目であり、刷還使とは、文禄・慶長の役で日本に連行されたままの朝鮮人捕虜の返還を目的にしていた。

捕虜の返還は、1回目1240人、2回目321人、3回目146人が実現した。これらの使節は、日本の徳川政権の性格を確かめる使命も担わされた。慶長の役で朝鮮に侵略した日本の将兵が引き上げて、まだ9年しか経っていなかったため、1回目の使節はとくに警戒心を強く抱いていた。しかし、4回目以降はそれまでの日本に対する警戒心を解いて、信(よしみ)を通じるという意味の通信を使節の目的とするようになった。それには大きな理由があった。明清交替期に清が明を攻撃するため南下した際、朝鮮をも攻めた。朝鮮の李王朝は明朝に朝貢することで明の冊封を受けてきており、清に対して抵抗の姿勢をとった。「援明抗清」を貫く朝鮮は、北辺で清と戦うためにも、南方の日本と友好関係をつくる必要に迫られていたのであった。

日本・朝鮮両国の親善関係を象徴する朝鮮使節の人数は、国書をもった正使と副使のほか、平均440名を超えたが、この一行は各所で国家の賓客として丁重に扱われた。その経費は、オランダ商館長の自弁とは異なり、沿道の大名などの負担と地域の人々の国役負担でまかなわれた。そのため、天明の飢饉後は通信使の招へいは延期され、最後の1811(文化8)年の12回目は、江戸ではなく対馬で迎えるかたちがとられた。

幕藩体制の展開

幕政の安定

正徳の政治

1711(正徳元)年、家宣の将軍宣下を慶賀する朝鮮通信使が日本に来訪した。その際、新井白石は従来の外交文書とは異なる礼法を用いた。それまでの朝鮮からの国書には、日本の将軍に対して「日本国大君」と書かれてきた。これを「日本国王」宛てに改めさせたのである。「大君」が「国王」より低い意味をもつことを嫌ったからである。また、使節の待遇は丁重に過ぎたと、これを簡素に改めた。