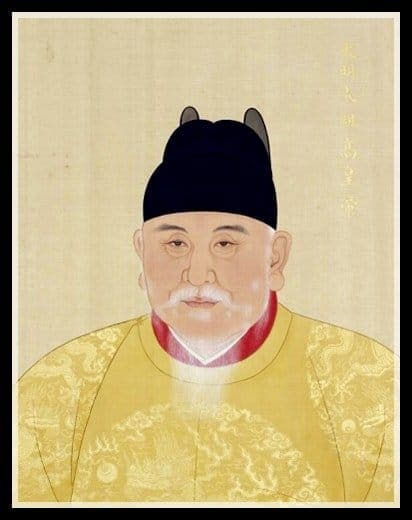

朱元璋

A.D.1328〜A.D.1398

朱元璋は、明朝の初代皇帝(在位1368年1月23日 - 1398年6月24日)。洪武帝。

貧農から紅巾の乱をきっかけに頭角を現し、1368年、南京を首都として建国。元朝勢力をモンゴル高原に追いやり、1381年雲南地方に残るモンゴル勢力を一掃して中国全土を統一。土地・戸籍台帳の作成、功臣の粛清、恐怖政治などにより君主独裁体制を築いた。

朱元璋

明王朝の創始者。洪武帝、太祖。元末の群雄割拠の中を勝ち残り、1368年、南京を首都として建国した。土地・戸籍台帳の作成、功臣の粛清、恐怖政治などにより君主独裁体制を築いた。

貧農から独裁の皇帝へ

元朝末の混乱期。白蓮教という弥六菩薩を信仰する結社が蜂起した。目印に赤い頭巾を巻いていたので紅巾の乱という。これを機に各地で起こった反乱で台頭したのが、貧民出身の朱元璋だった。

朱元璋は幼くして飢饉や疫病で家族を失い、物乞い生活もしたという。反乱の主格豪族の娘婿になり、勢いを得た朱元璋は反乱軍の主導権を掌握。ついに明朝を創始するという大出世を果たした。

年号を「洪武」とし、在位中は元号を変えない「一世一元」を定めた。洪武帝と名乗り、元朝勢力をモンゴルに押し返し中国全土を統一。首都を南京に置き、漢民族による強力な君主独裁制を始めた。

諮問機関の「中書省」を廃止し、実務期間の「六部」を皇帝直属とした。24人の子は各要地に封じ、皇帝権力を地方隅々まで浸透させ、同時に100戸単位の軍を編成し、防衛に当たらせた。また宦官を中心に諜報網をつくる。そこから密告される政策反対者、謀反者は、たとえ功労者であっても容赦なく処刑した。

農村部では、10戸、100戸を単位に巨大ピラミッド支配体制を築き、税の管理を行った。

洪武帝は官学に朱子学を用いた。秩序を重んじる思想で、皇帝独裁の支配体制を理論づけるためであった。人民に対しては「六諭」という教訓を発令。孝行や教育を説き、人心の安定に努めた。

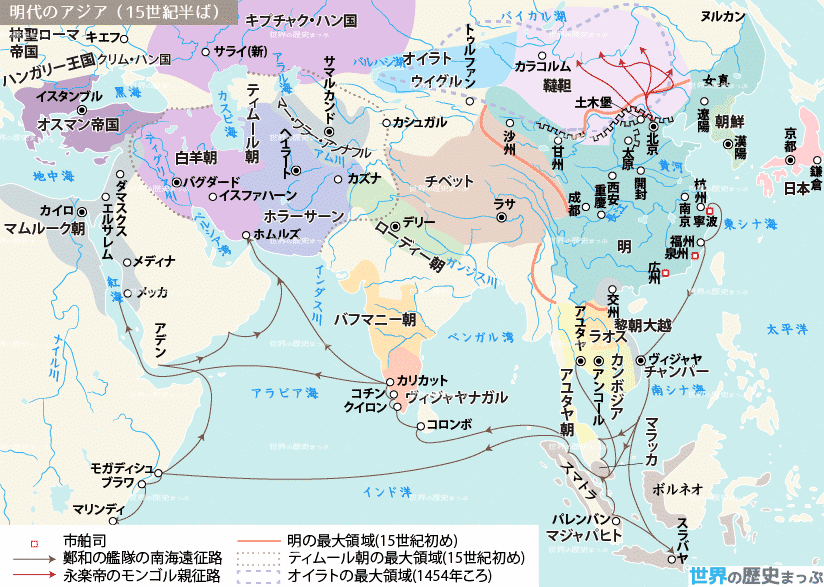

アジア諸地域の繁栄

東アジア・東南アジア世界の動向

14世紀の東アジア

ヨーロッパにおける気候の寒冷化や飢饉、さらには黒死病(ペスト)の流行などに見られるように、14世紀に入ると世界各地では自然災害や疫病などが多発した。

中国でもこのころ政権内部の内紛が続き、さらには自然災害や飢饉が多発して、元朝の支配にかげりが見え始めた。当時元朝では、貴族の贅沢な宮廷生活やチベット仏教への熱狂的信仰のために莫大な経費を必要とし、国家財政が窮乏した。その対策として元朝は交鈔を濫発したので、物価の騰貴を招き、民衆の生活が次第に苦しめられていった。これに加え元朝は専売制度の強化を行い、それが黄河の氾濫をはじめとする自然災害や飢饉と相まって民衆の生活を苦しめた結果、生活に困窮した農民は各地で暴動をおこした。この農民反乱はやがて全国に波及していき、中でも宋代から始まる弥勒仏下生を中心とする仏教系結社である白蓮教を主体とした紅巾の乱(白蓮教徒の乱)がもっとも大規模なものであった。

紅巾の乱の一武将で、安徽省濠州の貧農出身であり、かつて僧侶でもあった朱元璋は、次第に頭角を現していき、儒学の素養を持つ知識人の協力を得ながら江南地方の穀倉地帯を手に入れ、その経済力をもって周辺地域の群雄を勢力下に吸収していった。彼は1368年、金陵(のちの南京)を都として皇帝位につき、元号を洪武と定めて明(1368〜1644)を建国した(洪武帝 太祖)。洪武帝はその年、大都(現北京)に残る元朝を攻めるべく軍を派遣し、ついに元の勢力をモンゴル高原に追いやった(北元・韃靼)。さらに1381年には、雲南地方に残るモンゴル勢力を一掃した。ここに明朝は全国統一を完了したのであり、江南を根拠地として中国統一した、ただ一つの王朝である。

明初の政治

明朝の建国によって、中国は約240年ぶりに漢族の統一国家として復活した。洪武帝は、そうした民衆の民族意識を利用しながら、支配体制の確立と国土の再建に努めた。

一方、洪武帝は民衆に対して、国家の財政基盤を確保する必要から、全国規模の人口調査を実施し、それにもとづき村落を県の末端行政組織とするための里甲制を導入した。さらに農民と土地を把握して租税を徴収するために、租税台帳である賦役黄冊や土地台帳の魚鱗図冊を作成させ、里甲をつうじて税を徴収した。また里内の人望ある長老を「里老人」とし、彼をとおして儒教主義による民衆教化を行うため、6ヶ条からなる教訓(六諭)を交付して民衆の教化に努めた。

里甲制

里甲制は、明を立てた朱元璋が実施した、村落の自治組織。110戸を1里とし、その中で経済的にも裕福な富戸10戸を選んで里長戸とし、残りの100戸をさらに10の甲(1甲10戸)に分け、各甲の中から甲首戸1名を置いた。里長戸と甲首戸は毎年輪番で選ばれる仕組みになっており(10年で一巡)、里甲内部の徴税や治安維持に当たった。

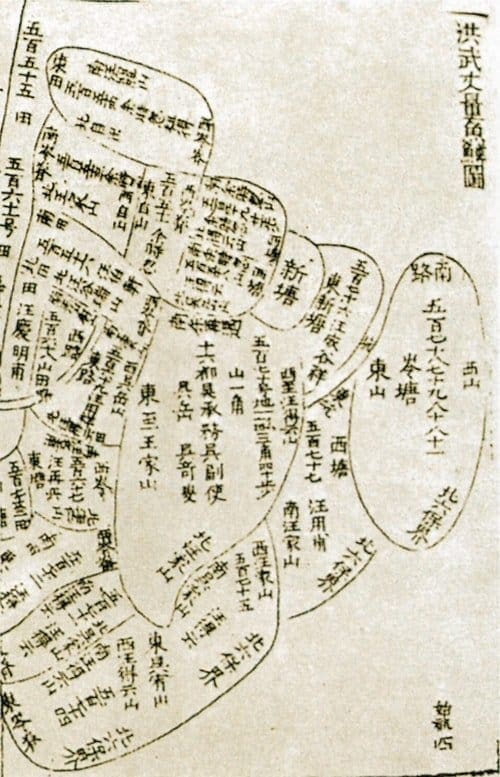

賦役黄冊と魚鱗図冊

賦役黄冊は、里甲制を実施するにあたり作成された戸籍簿であると同時に、租税を徴収するための基本台帳も兼ねた。10年ごとに各里の里長、甲首が作成し、州・県・府・布政使をへて戸部に提出された。黄冊とは、黄色の紙を使用したためにそう呼ばれる。

魚鱗図冊は、宋代以降、一部の地域で作成されていた土地台帳で、明初になって各地で作成された。一区画ごとに土地の所有者や税の負担が記入されているが、その形が魚の鱗に似ていることから、この名がつけられた。

軍事面では、軍人は軍戸として一般の民間人(民戸)とは戸籍を別にし、兵役の負担があった。

明では唐代の府兵制にならった衛所制をおこなった。衛所制は、軍戸ごとに徴発された正丁(成人)112人をもって百戸所を構成し、10の百戸を千戸所、5つの千戸所(5600人)を1衛とし、それぞれの省の都指揮使に属し、府・州・県に配置された。また、衛所内には屯田をおいて、自給自足の兵農一致をはかった。これらの軍戸は世襲であった。

このほか洪武帝は、朱子学( 宋代の文化)を官学として科挙制を整え、またそれまで行われていた唐律にかえて新たに明律・明令を制定した。

対外的には、中国人の海外渡航を厳禁して、民間貿易を制限するとともに、朝貢貿易以外の外国との取引を禁止した。こうした海禁政策は明代中期以後まで続き、倭寇(後期倭寇)の発生を引き起こす原因となった。

明後期の社会と文化

商工業の発達

長江下流域の穀倉地帯の経済力を背景に全国統一を成し遂げた洪武帝は当初、元来の混乱で荒廃した土地の私有を認めたり、労働人口が不足している土地に農民を移住させたりして、耕地の拡大と農業生産力の回復に力を注いだ。また桑や綿花を植えることなども奨励した。そしてその一方で奴隷や佃戸(小作農)をもつ大地主や富豪を弾圧したが、大地主などへの帰省は一部にとどまり、依然として長江下流域の江南を中心として大土地所有者と佃戸制は存続した。

品種改良など農業技術の進歩にともない、華中・華南では米の二期作もおこなわれ、長江下流域の江南デルタ地帯は稲作の一大中心地となった。また15〜16世紀ころから、長江下流の農村や都市では綿織物や生糸などの家内制手工業がさかんとなっていった。綿花は唐代ころから栽培され、元代には各地に広まっていた。明朝では、洪武帝の奨励もあって綿花栽培は中国全土に普及したが、とくには中期以降、江南デルタ地帯の松江を中心に飛躍的な発展をとげた。また同じころ、蘇州や杭州を中心に絹織物もさかんとなった。

明代の学術思想と文芸

洪武帝は朱子学を官学として儒教主義による国家体制の確立に努めた。永楽帝は即位直後の金陵(南京)において各地の学者を動員して『永楽大典』を編纂させた。これは、古今の膨大な文献を分類・編集した類書である。

諸地域世界の交流

海の道の発展

東アジアの海洋世界

明王朝で靖難の役に勝利した永楽帝が即位した時期は、朝鮮半島では李成桂が朝鮮王朝(李氏朝鮮)を建国し(1392)、日本では室町幕府3代将軍・足利義満が南北朝の合一(統一)を実現(1392)した直後であった。永楽帝は、洪武帝が目指した海禁と朝貢貿易を基礎にした中華帝国による秩序の再編の意図を継承し、拡大した形で推進した。朝鮮と日本は、明の冊封を受けることで、これに加わった。これ以後、倭寇は次第に禁圧された。永楽帝による鄭和の南海遠征も海洋を通じての秩序再編とその維持のためのものであった。