渤海(

A.D.698〜A.D.926)

渤海は、高句麗の遺民大祚榮がツングース系靺鞨族を統一して、現在の中国東北地方に建国した。698年震国と称し、713年唐に朝貢して渤海郡王に封ぜられ、以後渤海と称した。唐の文化を積極的にとりいれ「海東の盛国」と呼ばれ、日本ともひんぱんに交流した。都を上京竜泉府におき、中国式の都城を営んだ。のちに契丹によって滅ぼされた。

渤海

首都:上京龍泉府 他

東アジア世界の形成と発展

東アジア文化圏の形成

唐文化の波及と東アジア諸国

渤海(698〜926)は、高句麗の遺民大祚榮がツングース系靺鞨族を統一して、現在の中国東北地方に建国した。

698年震国と称し、713年唐に朝貢して渤海郡王に封ぜられたので、以後渤海と称した。唐の文化を積極的にとりいれ「海東の盛国」と呼ばれ、日本ともひんぱんに交流した。

都を上京竜泉府におき、中国式の都城を営んだ。のちに契丹によって滅ぼされた。

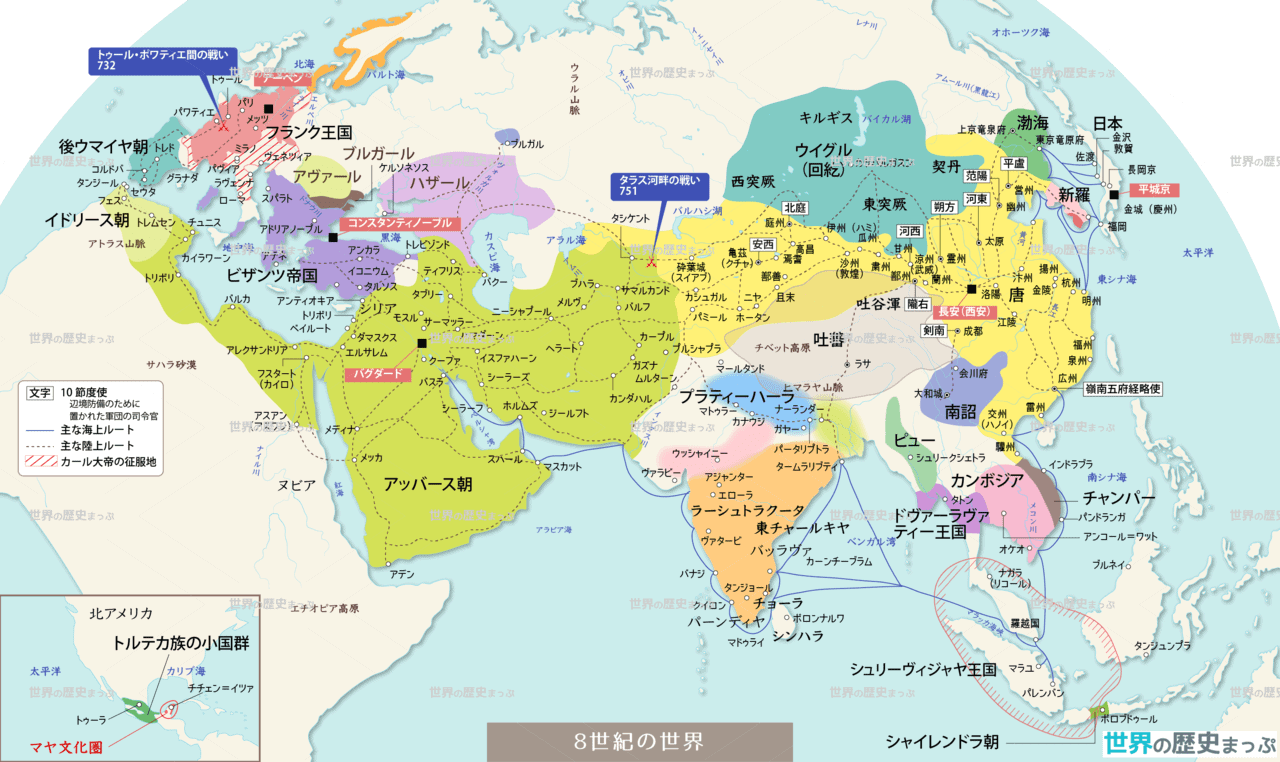

遼の成立

10世紀初め、耶律阿保機(太祖)が契丹の8部族を統合し、916年、遼(遼朝 916〜1125)を建国して帝位に就き、都を内モンゴルの臨潢府とした。さらに924年、西方に遠征して、タングルート(党項)や吐谷渾などを征服して支配圏をオルドス地方にまで広げ、東方では926年、唐代以来「海東の盛国」といわれた渤海を滅ぼした。

参考

律令国家の形成

平城京の時代

遣唐使

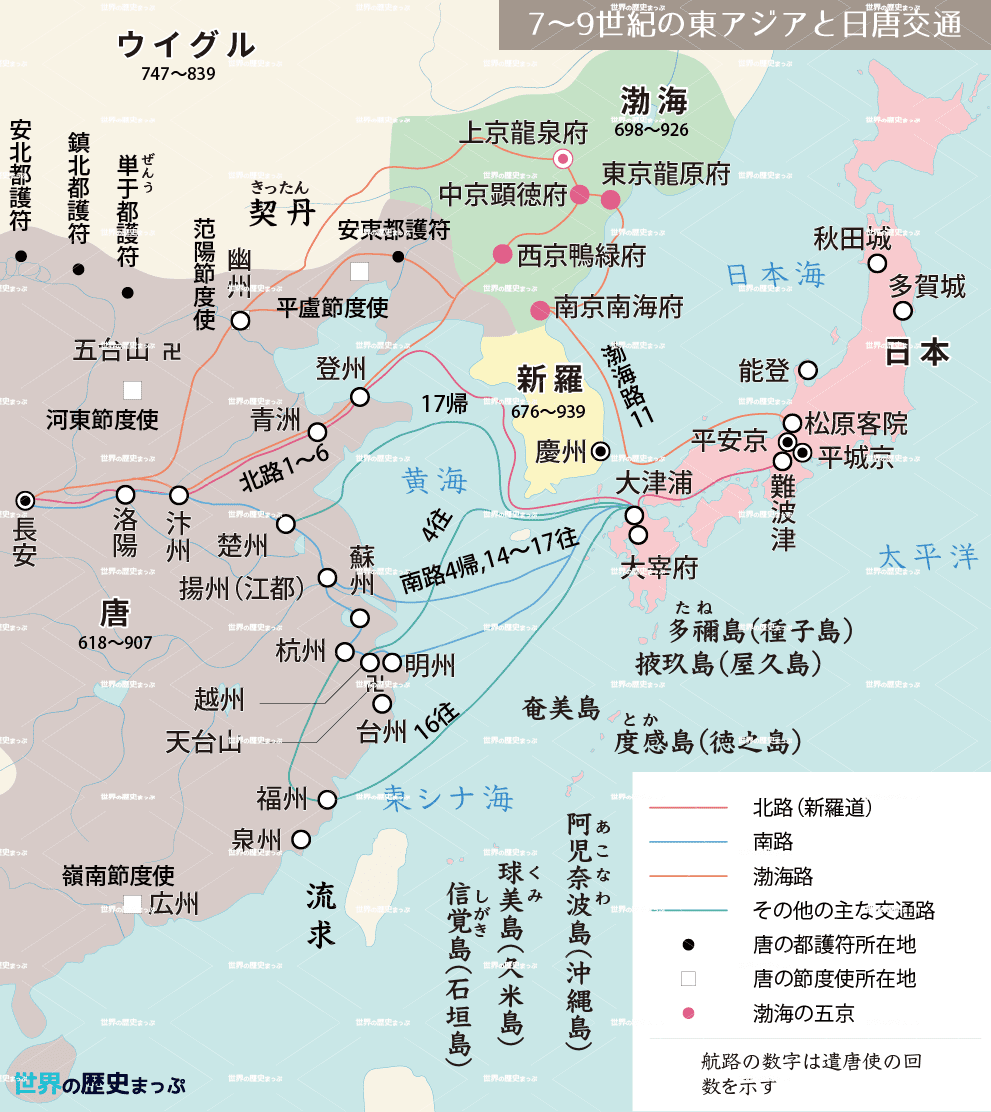

遣唐使の渡海のコースとしては、初めは博多から壱岐・対馬を経て朝鮮半島の西岸沿いに進み、渤海湾経由で山東半島に渡って陸路長安に向かう「北路」をとったが、8世紀に新羅との国交関係が悪化すると、より危険を伴うものの、五島列島から直接東シナ海を渡る「南路」によって長江河口を目指し、そこから陸路長安に向かうコースがとられるようになった。南路による帰途には、漂流して南西諸島沿いに帰国することも多かった。

遣唐使の苦労

732(天平4)年に任命され翌年唐に渡った遣唐使の帰路は、苦難の道のりであった。任を終えて734(天平6)年10月に帰国するとき、長江河口を出発した四船は暴風に遭い散り散りとなった。

大使の船は同年11月に種子島にたどり着いたが、副使が帰着して帰国報告をしたのは遅れて736(天平8)年8月のことであった。判官の平群広成ら115人が乗った船にいたっては、東南アジアの崑崙国に漂着して兵に捕らえられて殺されたり、逃亡したり、90余人が疫病で死に、平群広成ら4人のみが生き残り、崑崙王の元に拘留されたのである。

735(天平7)年、唐から帰国した崑崙人商人の船に潜り込んで唐に戻った平群広成らは、玄宗(唐)に信任されていた阿倍仲麻呂のとりなしを得て、今度は渤海国経由で帰る許可を得、738年5月、渤海国にいたった。そこで渤海王に帰国を懇望し、渤海からの遣日本使の予定を早めて日本に送り届けてもらうことになった。しかし、その船も波浪に遭って1隻が転覆し、渤海使節の大使ら40人が日本海に沈んでしまった。平群広成らはようやく出羽国に到着し、奈良の都に戻ったのは、739(天平11)年10月のことであった。しかも、残る1船についてはまったく消息が伝わらない。たまたま大使の船で帰国できた玄昉や吉備真備が、その後活躍したことと明暗をなす話である。

713年、靺鞨族などを中心に中国東北部に建国した渤海との間にも、緊密な使節の往来が行われた。高句麗の末裔と称する渤海王は、唐・新羅との対抗関係から727(神亀4)年に日本に使節を派遣して国交を求めてきた。日本にも新羅との対抗関係があり、渤海との間には友好的な外交関係が続いた。渤海から日本海を越えるルートとしては、出羽などへの北方経由の海路、能登・敦賀などの北陸地方への海路や、朝鮮半島東岸沿いに南下する西日本地方への海路が知られる。渤海の宮都である上京龍泉府の遺跡から日本の和同開珎が発見されたり、日本でも日本海沿岸で渤海系の遺物が出土するなど、交流の痕跡が知られている。

参考

歴代君主

- 大祚栄 698年〜718年

- 大武芸 718年〜737年

- 大欽茂 737年〜793年

- 大元義 793年〜794年

- 大華璵 794年

- 大嵩璘 794年〜808年

- 大元瑜 808年〜812年

- 大言義 812年〜817年

- 大明忠 817年〜818年

- 大仁秀 818年〜830年

- 大彝震 830年〜857年

- 大虔晃 857年〜871年

- 大玄錫 871年〜895年

- 大瑋瑎 895年〜907年

- 大諲譔 907年〜926年