聖徳太子

A.D.574〜A.D.622

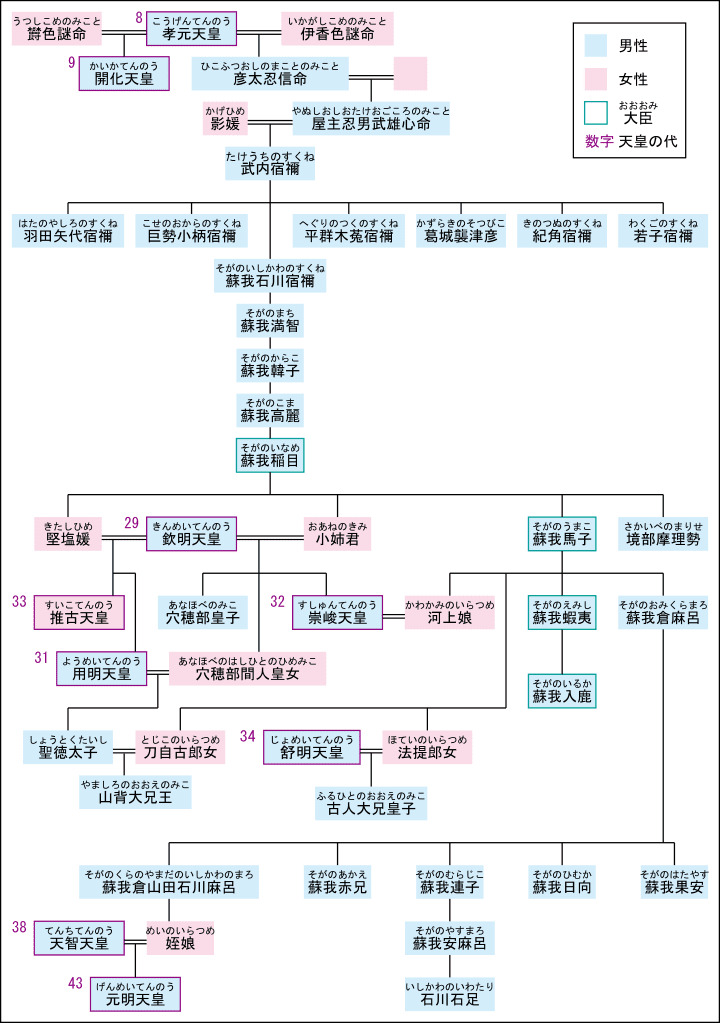

厩戸王は、蘇我堅塩媛の所生の用明天皇(第31代)を父に、蘇我小姉君所生の穴穂部王女を母にもつ、蘇我の血を受け継ぐ、有力な大王位継承資格者として、推古朝の政治に参画した。仏教を尊重し、「憲法十七条」「冠位十二階」の制定など天皇中心の国家をめざし、遣隋使派遣など大陸の新しい知識や仏教を取り入れようとした。早い時期から伝説が成立し、聖徳太子という呼称も生まれていたが、推古天皇よりも先に死亡し即位はしていない。

聖徳太子

仏教興隆に尽くし天皇中心の国家を目指す

『日本書紀』に描かれた政治家・厩戸王

よく聞く聖徳太子は諡。本名を厩戸王という。生来聡明で、若くして推古天皇の摂政となった。「冠位十二階」の制度と「十七条憲法」を定め、対等な立場で隋と外交し、仏教を興隆させた立派な政治家として『日本書紀』には書かれている。それだけに神話化され、伝説化された面も少なくない。

厩戸は天皇家の人間だが、父方・母方ともに祖母は蘇我稲目の娘である。そのうえ妃が蘇我馬子の娘という蘇我氏系皇族だ。その血統ゆえに593年(推古1)、蘇我馬子が権力を握っていた当時の朝廷において、推古天皇の皇太子・摂政となることになった。

厩戸が摂政になる1年前、皇室を揺るがす大事件が起こる。時の天皇・崇峻天皇が馬子に暗殺されたのだ。この重大事を目の当たりにした厩戸が目指したのが、天皇を中心とした集権的官僚国家の形成であった。

厩戸は馬子と協力しながらも、天皇家と豪族ははつきり区別すべきと考えていた。厩戸のこの考え方は、のちの「冠位十二階」の制定と、「十七条憲法」として結実する。

厩戸と忍者

忍者を使って情報を集めた最初の政治家が厩戸王といわれている。豪族の対立が激しかった頃、細人(細い所でも通ることができる人)という忍者を使って、彼らの動きを掴んだという。

厩戸が取り組んだ大事業「冠位十二階」と「十七条憲法」

603年(推古11)、厩戸は「冠位十二階」を制定する。これは、氏や姓によつて身分が固定されていた従来の氏姓制度とはまったく異なる、家柄でなく個人の能力を尊重する制度であった。さらに604年には「十七条憲法」を定めた。朝廷の官吏に政治目標を示したもので、たとえば天皇の命令には必ず従うこと、といったものもある。和の精神を説くとともに、日本の国の中心は天皇であるという理想も示されている。

これまでの常識を超えた制度である「冠位十二階」だったが、蘇我馬子は制度の外にあり、また施行範囲にも限界があったと考えられている。「十七条憲法」についても『日本書紀』には「作った」とは書かれているが「施行した」とは書かれておらず、諸豪族に対して発表されたのかは明らかではない。

馬子が君臨している朝廷において、蘇我氏の壁を結局越えることができなかったということではないか。

なお「十七条憲法」については、古くから厩戸の作であることを疑う説もあり、今後の検討課題であろう。

略年表

- 574年 (1歳) 用明天皇と穴穂部間人皇女との間に生まれる

- 592年 (19歳) 崇峻天皇が暗殺される

- 593年(20歳) 推古天皇の皇太子となる

- 603年 (30歳) 「冠位十二階の制度」を制定

- 604年 (31歳) 「十七条憲法」を定める

- 605年(32歳) 斑鳩宮に居を移す

- 607年 (34歳) 小野妹子を使節として第1回遣隋使を隋に派遣

- 615年(42歳) 『三経義疏』完成

- 622年 (49歳) 死去

厩戸の師

厩戸王の師は高句麗の僧・恵慈。厩戸が22歳のとき来日し、20年間その業績を支えた。帰国後、厩戸の死を聞くと、翌年の命日に浄土での厩戸との再会を宣言し、そのとおりに没したという。

厩戸が隋との国交を開いたのはなぜか

厩戸は、来日した高句麗の僧・恵慈に仏教を学んだ(仏教は百済から伝えられたが、高句麗の影響も少なくない)。当時の渡来僧は、仏教思想の教師であるだけでなく、大陸の新知識の伝送者でもあり、また外交に関するコンサルタントでもあつた。

607年(推古15)、厩戸は大国である中国王朝の隋に、小野妹子を遣隋使として送り国交を結ぶことに成功した。

以後、数回にわたって遣隋使を送り、対等外交と文化の吸収に努めた。厩戸が1世紀半ぶりに大陸外交を再開したのには、日本が、かつての倭の五王時代や朝鮮三国とは違い、中国皇帝が冊封する国ではないことを主張するためであった。

学者としての厩戸と仏教の教え

厩戸の業績として、仏教の興隆も忘れてはいけない。厩戸が仏教の発展に尽力した背景には、父である用明天皇が仏教を信仰していたことがある。用明天皇の時代は崇仏論争の決着がついておらず、天皇や豪族個人の信仰にとどまつていた。しかし、594年(推古2)、推古天皇が仏法興隆の詔を出したことにより、ようやく公式に仏教の受容が認められた。そして、蘇我氏が仏教の興隆に積極的だったことも追い風となった。それはまた、権勢を振るう蘇我氏との融和を図る手段でもあった。

厩戸の仏教信仰でもっとも大きな仕事は、斑鳩に建てた斑鳩寺、のちの法隆寺の建設であろう。斑鳩は厩戸の宮があった地である。法隆寺は厩戸個人が私的につくった寺院であった。

厩戸が仏教の興隆に力を入れたのは、隋との国交樹立を有利にするためであり、大陸文化を吸収し、争い事の多かった豪族間の融和を図ることが目的であった。そしてそれらは、天皇を中心とした中央集権的国家の形成のためでもある。

しかし、厩戸は仏教を政治的に利用しただけではなかった。その教義についても大いに興味をもっていたようである。仏教の経典である三経の注釈書「三経の義疏」をつくったことに、厩戸の仏教への傾倒ぶりを見ることができる。

620年(推古28)、厩戸と馬子が協力し、数年にわたって検討を続けてきた歴史書『天皇記』『国記』の編纂が完成に近づいていた。歴代の大王(天皇)の系譜と、大王に仕えた氏族の祖先の系譜・伝承を記す内容である。しかし厩戸は完成を待たずして、622年、斑鳩宮で病み、49歳の生涯を閉じた。

両書の編纂はその後も続けられたが、643年(皇極2)、斑鳩宮に住む厩戸の子山背大兄王は、馬子の孫である蘇我入鹿らの軍勢に突如襲われる。宮には火が放たれ、壮麗な殿舎の炎上とともに、『天皇記』『国記』も失われた。

最初の遣隋使

厩戸が最初に送った遣隋使は607年の小野妹子。ところが中国側の史書『隋書』によれば、第1回は600年で、第2回が607年とある。さて、正解はどちら側に?

ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで

律令国家の形成

飛鳥の朝廷

推古朝の政治

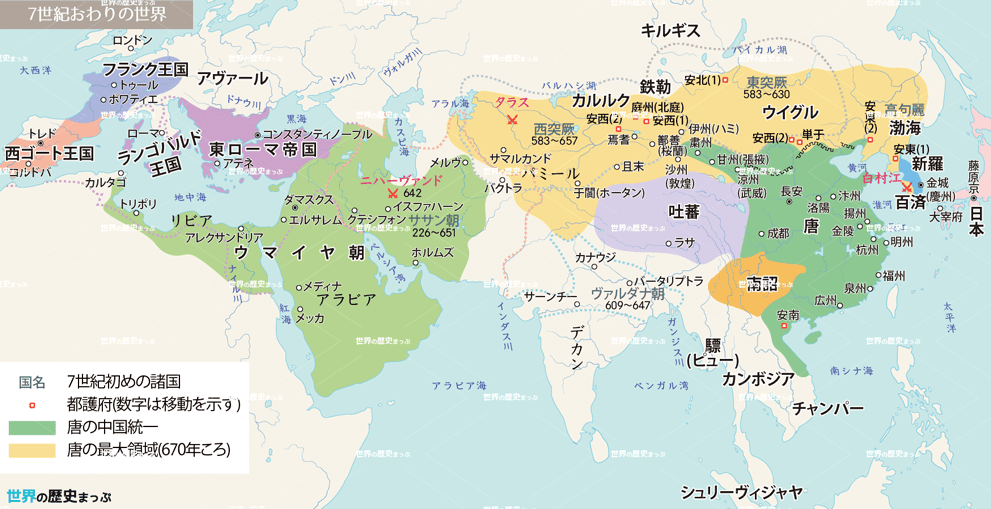

中国では、北朝からおこった隋王朝が、589年、南朝の陳王朝を滅ぼして、およそ400年ぶりに統一王朝が成立した。

隋王朝は律令制を整備するとともに、周辺諸国への圧迫を強め、598年以降、数次にわたって高句麗へ大軍を派遣した。朝鮮3国や倭国では、この世界帝国の強圧に対処するための権力集中の必要に迫られた。

蘇我馬子は、用明天皇、継いで崇峻天皇とつぎつぎと蘇我氏出身の妃が産んだ皇子を即位させ、権力の集中をはかったが、592年、馬子の権勢を嫌った崇峻天皇を暗殺するという事件をおこした。

このような危機を収拾するため、馬子や諸豪族は、欽明天皇と蘇我堅塩媛との間に生まれ、敏達天皇の妃となっていた額田部王女を、初めての女性天皇(大王)として即位させた。これが推古天皇である。

翌593年、推古天皇の甥の厩戸王(のちに聖徳太子と呼ばれる)が政権に参画し、ここに大王推古・厩戸王・大臣蘇我馬子の三者の共治による権力の集中がはかられ、倭国も激動の東アジア国際政治のただなかにのり出していくことになった。

聖徳太子

厩戸王は、蘇我堅塩媛の所生の用明天皇を父に、蘇我小姉君所生の穴穂部王女を母にもつ、まさに蘇我血を受け継ぐ存在であった。

推古天皇・厩戸王・蘇我馬子の三者は、血縁を軸とした結合によって、権力集中を果たそうとしたのである。なお、厩戸王が就いたとされる皇太子という地位、摂政という職位は、当時はまだ成立していなかった。厩戸王は有力な大王位継承資格者として、政治に参画したのである。

ただし、推古朝の諸政策に厩戸王がどれほど主体的に参与していたかは、議論が分かれる。

厩戸王については、早い時期から伝説が成立し、聖徳太子という呼称も生まれていた。結局、推古天皇よりも先に死亡してしまい、即位することはなかった。

構成には太子信仰が生まれ、庶民の間にも浸透していった。

彼ら三者は、王権の周囲に諸豪族を結集させることによって権力を集中し、朝鮮諸国に対する国際的な優位性を確立しようとした。

推古朝の諸政策の中で特に重視すべきものに、603(推古11)年に制定された冠位十二階の制と、604(推古12)年に制定された憲法十七条とがある。

この二つが、600年の第1次遣隋使と、607年の第2次遣隋使との間に、そして600年と602年に計画された新羅遠征の直後に制定されていることは、見逃すべきではない。この両者は、世界帝国である隋朝と交際するための、文明国としての最低限の政治・儀礼制度だったわけである。彼らの目指した官僚制的な中央集権国家は、あくまで国際情勢の中でとらえなければならない。

同じく官僚制に基づく中央集権国家の建設に関わる政策として、603年の小墾田宮の造営と、620年の国史の編纂があげられる。

前者は、それ以降の宮の原型となった。後者は、6世紀に成立した「帝紀」「旧辞」を基にしたもので、『天皇記』『国記』『臣連伴造国造百八十部幷公民等本記(おみむらじとものみやつこくにのみやつこももあまりやそとものをあわせておおみたからどものもとつふみ)』からなると伝えられる。天皇制国家の形成過程を示そうとしたものとみられる。

飛鳥文化

推古朝を中心とする時代の文化を、当時の宮の所在地を冠して飛鳥文化と呼んでいる。

飛鳥文化の特色は、当初は渡来人や蘇我氏など限られた人々によって信仰されていた仏教が、国家の保護を受けるようになって広く浸透し、最初の仏教文化と称すべき状況にいたった点に求められよう。

594(推古天皇2)年には仏教興隆の詔が出され、仏教が政治の基本に捉えられた。

仏教の普及に大きく寄与したのは、蘇我氏と厩戸王(聖徳太子)とであった。厩戸王は、自ら「三経の義疏」という、法華経・維摩経・勝鬘経の三つの経典の注釈書を著したと伝えられるなど、仏教に対して深い理解をもっていたとされる。

大王家や諸豪族は、古墳に変わってその権威を示し、氏の政治的結集の場とするために、きそって氏寺を建立した。

蘇我馬子が発願し、朝廷の保護を受け、588年に建立が始まった飛鳥の飛鳥寺(法興寺)、厩戸王の発願によると伝えられ、593年に建立された難波の四天王寺や、607年に建立された斑鳩の斑鳩寺(法隆寺)、秦河勝の発願により603年に建立された山背の広隆寺などがその代表的な例である。

その他、飛鳥をはじめとする全国各地に、礎石の上に丹塗りの巨大な柱をおき、屋根を瓦で葺いた、これまでの倭国の建築様式とはかけ離れた規模と様式をもつ寺院が、続々と建立された。

そして639(舒明天皇11)年には、百済大寺の造営が始まった。これは大王が造営した初めての寺院として、大きな意義を持つ。

法隆寺再建論争

『日本書紀』は、法隆寺が天智天皇9(670)年に罹災し、一屋も残さず焼亡したという記事を載せている。

この記事と現存する法隆寺西院の建築物との関係をめぐっては、明治以降、論争が続いた。

しかし1939(昭和14)年、現在の中門の南東から四天王寺式の伽藍跡が発掘されたことから(若草伽藍跡)、これが厩戸王によって建立された最初の斑鳩寺であり、現在の法隆寺西院の建築物は、白鳳期に再建されたものであるとの説が有力になった。

しかし、当時の支配者層のすべてが、仏教の深遠にして複雑な教理をよく理解していたとはとてもいえない。

厩戸王や一部の渡来人を除けば、一般には、仏教は祖先の冥福を祈ったり、病気の回復を願うための、呪術の一種として認識されていたようである。

仏教が人々の心に深い印象を残したのは、その世界宗教としての教理よりも、壮大な寺院建築や、厳かに輝く仏像によるところが大きい。当時の仏像彫刻(飛鳥仏)は、中国の北朝の様式を受け継いだもの(北魏様式)と、南朝の様式を受け継いだもの(南陵様式)とに分類できる。それぞれ、高句麗・百済を経て倭国に伝わったものであろう。

北魏様式は、鞍作鳥(止利仏師)とその系統の手になるもので、整った厳しい表情のなかに、古式微笑をたたえ、超現実的・象徴的な印象を与える。最古の仏像とされる飛鳥寺の飛鳥大仏(金銅像であるが後世の補修が多い)(重要文化財指定名称:銅造釈迦如来坐像)をはじめ、法隆寺金堂の釈迦三尊像(金銅像)、法隆寺夢殿の救世観音像(木像)などが、その代表的な例である。

東アジア世界の形成と発展

東アジア文化圏の形成

唐文化の波及と東アジア諸国

日本のヤマト政権では氏姓制による豪族を中心とする支配が続いていた。6世紀になると豪族間の対立抗争が表面化した。6世紀末に推古天皇の摂政となった聖徳太子は、十七条憲法を制定するなど諸制度を整備し、小野妹子らを遣隋使として派遣し、積極的に大陸の新しい知識や仏教を取り入れようとした。

聖徳太子の没後、政権は蘇我氏によって壟断されたが、中大兄皇子(天智天皇)・藤原鎌足らによって蘇我氏が打倒され(大化の改新 645)これを契機として、中央集権的な律令国家が形成されることとなった。中国文化を輸入するためさかんに遣唐使が派遣された。なかには阿倍仲麻呂(中国名:朝衡)のように唐(王朝)朝廷に仕えて高官(安南都護)になるものもあった。

8世紀、大宝律令(701)や養老律令(718)の制定、唐都長安を模した平城京(710)や平安京(794)の建設は、律令国家の完成を示すものであった。

文化面では、白鳳文化(7世紀前半)・天平文化(8世紀)など、仏教や中国の文化的影響の強い文化が形成されたが、9世紀後半、唐(王朝)混乱により、遣唐使が廃止されると、貴族的要素の強い国風文化が形成されていった。

日本の呼称

中国では、日本のことを古くは「倭」と呼んでいた。このことは『魏志』倭人伝によって広く知られるところである。中国の正史では『隋書』以前は「倭国伝」、宋代につくられた『新唐書』以後は、「日本伝」としている。五代につくられた「旧唐書」は「倭国伝」「日本伝」の両方を記しており、唐代に日本という呼称が定着したことがわかる。聖徳太子摂政時代の遣隋使が対等の外交を模索し、その国書に「日出処の天子、日没する処の天子に書を致す」と記したことはよく知られているが、『旧唐書』日本伝では遣唐使の態度を「多くみずから大をほこる」と記している。新羅の台頭に対し、国際的な立場の強化に努めようとする苦心が感じられ、「日本」という呼称もこうした国際的対面を重視した結果、7世紀末に生まれた呼称とみることができよう(701年制定の大宝律令で法的に定まった。)。

同時代の人物

文帝(隋)楊堅(541〜604)

隋(王朝)初代皇帝(在位:581年〜604年)。姓・諱は楊堅。諡は文帝、廟号は高祖。第2代皇帝煬帝の父。 370年ぶりに中国を統一した北周の将軍。静帝に禅譲させ天下平定を果たす。科挙を創設、均田制や府兵制を定め大運河の整備をはじめた。