オイラト (12世紀〜18世紀)

モンゴル高原の西部から新疆の北部にかけて居住する民族。

チンギス=ハンに帰順し、チンギス家の皇女の降嫁を受けて駙馬(キュレゲン)家、つまりチンギス家の婿・姻族となり、モンゴル帝国の有力部族集団となった。

オイラト

15世紀から18世紀にモンゴルと並ぶモンゴル高原の有力部族連合であった、オイラト族連合に属した諸部族の民族である。彼らは近代中華人民共和国、モンゴル国の一部になった後、モンゴル民族の一員とみなされている。ロシア連邦ではカルムイク人と呼ばれ、独立した民族とされている。

歴史

モンゴル帝国時代

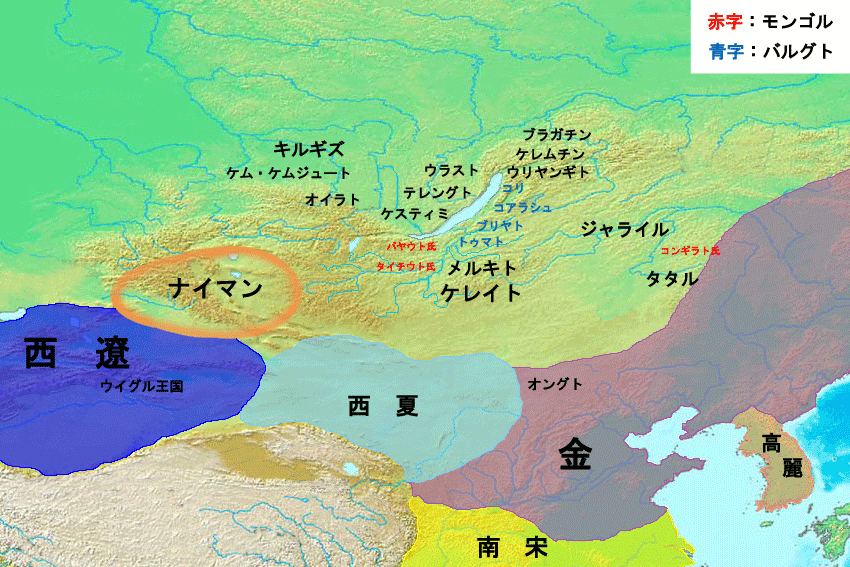

オイラトは、モンゴル帝国以前の12世紀にバイカル湖西部のアンガラ川からイェニセイ川に掛けての地域、現在のモンゴル国西部のフブスグルからトゥヴァ共和国の地にかけて居住していた部族集団で、元来はテュルク系であったと伝わる。『元朝秘史』、『元史』では斡亦喇愓、斡亦剌などと書かれ、『集史』などのペルシア語資料では اويرات Ūyrāt と書かれている。のちに瓦剌部と呼ばれる。

13世紀初頭、オイラト部族集団の首長のひとりとしてクドカ・ベキの名が知られている。『元朝秘史』によると1200年頃に一時アルチ・タタル氏族、グチュウト・ナイマン氏族、メルキト部族などの諸部族の盟主となったジャムカがオン・ハン、テムジン(後のチンギス=ハン)の連合軍に敗れたコイテンの戦いにおいて、ジャムカ勢の先鋒としてクドカ・ベキも参加している。

その後、ナイマン,キルギズなどの周辺諸勢力が征服されたことから、1208年夏にクチュルクおよびメルキト部族連合の盟主トクトア・ベキらの追撃にイルティシュ川周辺に親征してきたチンギス=ハンに、自ら赴いて帰順した。

この時、彼はチンギスよりオイラト部族4個万戸隊の長に任命され自治権を安堵された。『元朝秘史』に見える Tümen Oyirad 「オイラト万戸」というのがそれで、のちの「オイラト四万戸」(Dörben Oyirad)と呼ばれる契機となったと考えられている。

併せてこの時の帰順によって、クドカ・ベキの一門はチンギス家の皇女の降嫁を受けて駙馬(キュレゲン)家、つまりチンギス家の婿・姻族となり、モンゴル帝国の有力部族集団となった。

クドカ・ベキはジョチに従って「森の民」(ホイ・イン・イルゲン)と呼ばれるブリヤト、キルギズ、コリ・トマトなどシベリア南部の狩猟民の征服に協力し、さらにクチュルク、トクトア・ベキの連合軍を撃破してトクトアを戦死させている。その後もチンギスの諸子や孫たちと皇女の降嫁や婿などを交換し、各地の遠征には子息たちも従軍するなどモンゴル帝国の中枢で活躍している。

姻族クドカ・ベキ家の発展

オイラト族のクドカ・ベキ家は、13世紀を通じてコンギラト部族などと並ぶ、チンギス=ハン家の主要な姻族となった民族である。クドカ・ベキ自身はその後、トルイの右翼軍の幕僚となったが、イネルチとトレルチという2人の息子がおり、その妻としてチンギス=ハンは、イネルチにはバトゥの姉妹コルイ・エゲチを与え、トレルチにはボルテとの間に儲けた第2皇女チチェゲンを降嫁させている。モンゴル帝国の最後のイラン総督であったアルグン・アカも、クドカ・ベキ家ではないがオイラト部族の出身であった。

トレルチの娘たちはチンギス家との姻戚が特に多く、最初トルイに嫁ぎ、後にモンケの第1正妃となったオグルガイミシュ皇后(グユクの妃オグルガイミシュとは別人)やフレグの第4正妃オルジェイ・ハトゥン、ジョチ・ウルスのバトゥの次男トクカンに嫁ぎモンケ・テムル、トデ・モンケの生母となったクチュ・ハトゥンがいる。またチチェゲンとの娘には、チャガタイの嫡孫カラ・フレグに嫁ぎムバーラク・シャーを産んで、一時チャガタイ家の監国となったオルクナ・ハトゥンや、アリクブケの第1正妃イルチガミシュ、フレグの第2正妃グユク・ハトゥンが知られている。

フレグの一族でも、コンギラト部族と並んでオイラト王家との姻戚関係が強かったことでも知られている。例えば、特に上記のクドカ・ベキの嫡子トレルチ・キュレゲンとチンギスの第2皇女チチェゲンとの娘グユク・ハトゥンは、後にフレグの第2正妃となっている。チチェゲンは他にブカ・テムルなどを儲けているが、このブカ・テムルはフレグに従って妃となった姉妹たちとともに万戸隊(テュメン)を率いて西方遠征に参加しており、その姉妹オルジェイがアバカの正妃となり、アバカの兄弟ジョムクル、テクシらはブカ・テムルの娘を娶っている。また、イルハン朝のオルジェイトゥの第4正妃であるハージー・ハトゥンも、バイドゥ・ハンの筆頭部将であったオイラト部族のチチャク・キュレゲンの娘で、アブー・サイードの母となった人物である。

クトカ・ベキの後裔を中心とするオイラト部族の将軍たちは、チンギス家の姻族として帝国の各地に移住し、イルハン朝下のイランで活躍した者も現れたが、原住地のモンゴル高原ではふるわなかった。モンゴル高原のオイラト部族は上述のようにチンギス=ハンの四男トルイの末子アリクブケの一族と姻戚関係を結んでいたが、1264年にアリクブケが兄フビライとのモンゴル帝国帝位継承戦争に敗れたため、アリクブケ一門が政治的にふるわなくなり、オイラト部族もその影響を受けたものとみられる。

オイラト部族連合の形成

14世紀後半以降、モンゴル帝国が解体してゆく過程で、アリクブケの後裔イェスデルが、フビライ家正統継承者である北元のトグス・テムル・ハーンを殺害してハーン位を奪取する事件が起こり、14世紀末から15世紀前半にかけて、モンゴル高原では西部の諸部族、中でもアリクブケ一門支持派の基幹部族であるオイラトの力が高まった。

15世紀初頭には、オイラト部族長マフムード(オイラト)が、高原でもっとも有力な勢力となっていたアスト部族のアルクタイを永楽帝(明)が攻撃するのに協力、一躍高原最大の勢力に拡大した。永楽帝は次いで、オイラトの覇権を阻もうと1414年に親征を断行しマフムードを討ったので、オイラトは衰退を余儀なくされるなど、オイラトのマフムードとアストのアルクタイは、永楽帝の介入を巻き込んでモンゴル高原を左右する争いを続けた。

この騒乱の結果、モンゴルはハーンが次々に改廃され、部族集団が陣営を集合離散する大混乱が起こり、部族の再編が進んだ。こうして形成されたのが四十モンゴル(ドチン・モンゴル、韃靼)と四オイラト(ドルベン・オイラト、瓦剌)と呼ばれる二大部族連合であり、オイラト集団はケレイト、ナイマン、バルグトなどを含む部族連合集団に変容した。

エセンの覇権

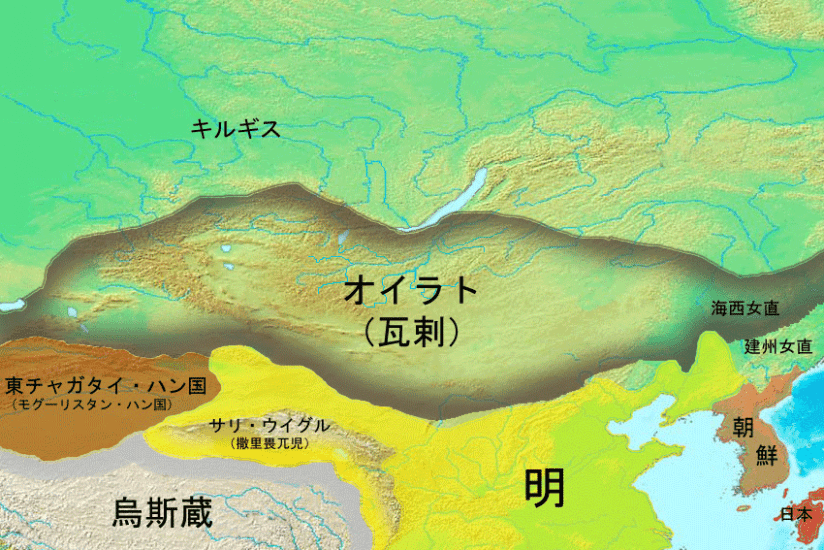

永楽帝(明)の死により明の圧力が弱まったあと、勢力を拡大したマフムードの子トゴンは1434年にアルクタイを滅ぼし、ハーンを自らの傀儡に擁立して四十モンゴルを従えた。トゴンおよびその子エセンは西ではモグーリスタン・ハン国やウズベクといった遊牧国家と戦って勢力を拡大し、モンゴル高原のほとんどすべての部族を制するに至った。

トゴンが没すると、エセンはトグス・テムルの横死以来50年ぶりに訪れた統一を背景に、明に対する侵攻を開始し、1449年に迎撃してきた正統帝の親征軍を撃破して、正統帝を捕虜にした(土木の変)。この戦果は、明側が正統帝の弟景泰帝を即位させて徹底抗戦の構えを見せたため、エセンに十分な利益をもたらさなかったが、これに力を得たエセンは1453年に傀儡のハーンを滅ぼして自らハーンに即位した。

しかし、チンギス=ハンの子孫ではないエセンの即位にはモンゴルの間ではきわめて不敬とみられて評判が悪く(チンギス統原理)、また同輩中の第一人者であったエセンが君主として君臨しようとしたことは、オイラト部族連合内の諸部族長が募らせていた不満を爆発させた。エセンは即位からわずか1年ばかりのちの1454年に殺害され、オイラトの覇権は挫折した。この混乱により、モンゴルの王族・貴族の数多くが殺害され、生き残ったのはわずかにオイラト部族の母を持つ数人の王子だけという状況となり、モンゴル高原の混乱はさらに続いた。

エセン没落後のオイラト

エセンの死後、オイラトは勢力を大幅に後退させた。それでも幾人かの有力な首長はモンゴルのハーン位争いに介入し、オルドスなどモンゴル高原の西部を制する勢力を誇った。

しかし、1487年にダヤン・ハーンが即位するとモンゴルの再編統一が行われ、オイラトの勢力はダヤン・ハーンの子孫によって次第に西に追いやられた。

16世紀半ばにはダヤン・ハーンの孫アルタン・ハーンに敗北し、世紀の後半にはダヤン・ハーンの別の系統の子孫であるハルハ部のアルタン・ハーン(Altan Khan of Khalkha)たちに服属することを余儀なくされた。

やがて、モンゴルではダヤン・ハーンの後裔たちの間で分割相続が進み、1623年になって四オイラト連合軍がハルハ部のアルタン・ハーン、ウバシ・ホンタイジを殺害してモンゴル全体を統一する権力が消滅した結果、オイラトはモンゴルより独立を果たした。しかしオイラトの内部では、やはり同じころ部族間の力関係が変化し、内紛が絶えず起こっていた。

1632年、ケレイトのオン・ハンの後裔を称するオイラトのホー・ウルロク太師らが率いるトルグートと呼ばれる有力部族は内紛を避けて西方のヤイク川(現ウラル川)流域に移動し、1634年にヴォルガ川下流域のノガイ・オルダに侵攻してノガイ人を追放し、カルムイク・ハン国(1630年〜1771年)を建国して移住した。彼らの後裔が現在のカルムイク共和国に住むカルムイク人である。

同じころ、満州に勃興した後金が内モンゴルの諸部族を服属させ、1636年に国号を大清と改めた。これに対して、清の脅威にさらされた外モンゴルのハルハとオイラトの各部は同盟を結び、1640年に「オイラト・モンゴル法典」を制定して部族間関係を調整、ハルハとオイラトの抗争はやんだ。

この時代のオイラト人の間では、モンゴルとは別個の集団としての自意識の形成が進み、モンゴル文字をオイラト方言を記しやすいように改良したトド文字が考案されたりした。