アテネ

ギリシア共和国の首都で同国最大の都市。アッティカ地方にあり、世界でもっとも古い都市のひとつで3400年の歴史がある。アテネの古名は「アテナイ」。中心部にパルテノン神殿がそびえるイオニア人の古代ギリシアのポリス。名はギリシア神話の女神アテーナーに由来する。アッティカ半島の西サロニコス湾に面し外港ペイライエウスを有していた。

アテネ

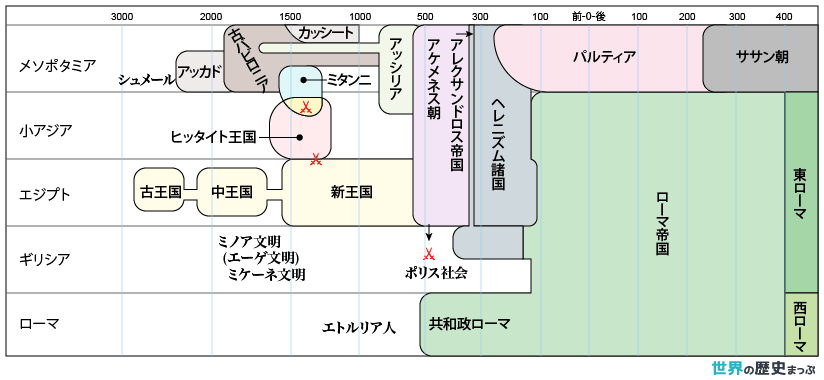

オリエントと地中海世界

ギリシア世界

古代ギリシア

アテネ

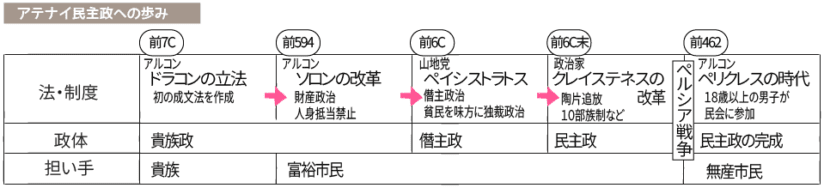

ドラコンの立法

半島であるアッティカを支配領域としたアテネでは、紀元前8世紀半ばに王政から貴族政に移行し、アルコンと呼ぶ役人が選ばれて統治したが、紀元前7世紀にはその任期も1年に限定された。しかし役人は貴族が独占し、アルコン経験者がアレオパゴスの丘で開かれる会議(アレオパゴス会議)を構成して裁判と国政の監督を行っていた。

アレオパゴス会議とは、古代アテネの政治機構。アテネの政治における貴族勢力の牙城であり、古代ローマの元老院のような役割を果たした。

貴族のキュロン(Kylon)は紀元前632年に、アクロポリスを占拠して独裁権力をえようとした。これはのちに現れる僭主政のさきがけであったが、他の貴族も平民も彼を支持せず、クーデターは失敗に終わった。その後貴族と平民の対立が深まったので、貴族の中からドラコンが立法者として現れ、それまで貴族の恣意に任されていた裁判や制度の運営を成文法を制定することによって公正で明確なものとした。

これらの法は市民の身分や義務、権利を定め、犯罪への厳しい刑罰によって私人間の報復による解決をポリス裁判の手にゆだねようとするものであったが、きわめて厳格で、平民の政治的・経済的要求に応えるところは少なかった。

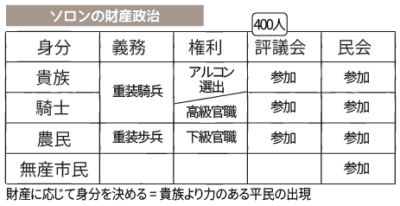

ソロンの改革

ソロンは借財をいっきょに帳消しにし、以後市民が身体を抵当にすることを禁じて市民の奴隷化を防止し、市民団の枠組みを固めた。また市民をその財産(所有地の農業生産物に換算)に応じて、500メディムノス級、騎士級、農民級、労働者級の4身分に分け、各身分の政治参加の役割を定めて市民の社会的地位を明確にした。(財産評価政治=ティモクラティア)

しかし役人は、上位3階級のみからとされ、労働者級は民会と民衆法廷に参加することができるだけであった。ソロンの改革もアテネの貴族と平民との対立を解消することはできず、また党派間の対立もしだいに激しくなった。

伝承によればソロンは、自らの改革をうたう詩人でもあった。彼はこのほか小麦の輸出を禁じてアテネの農業を保護し、贅沢をも禁じた。また党派の争いが生じたとき市民は必ずこれに参加して戦わなくてはならない、という法をつくったともいわれる。これは一般市民の政治意識を高めることをめざしたものであろう。

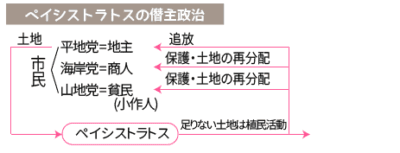

ペイシストラトスの改革

アテネ 4民族制

| 党名 | 居住地 | 居住者 |

|---|---|---|

| 平地党 | 平地 | 地主 |

| 海岸党 | 海岸 | 商人 |

| 山地党 | 山地 | 小作人 |

ペイシストラトスとその子たちによる僭主政治は30年以上続いた。ペイシストラトスの時代に、貧しい農民に土地が分配されて自律的市民に成長することを可能にした。

また、アッティカにあるラウレイオン銀山を開発してその資金でアクロポリスやアゴラを神殿建築などで美化し、またホメロスの叙事詩を書物として流布させ、宗教ではアテナ女神礼拝やディオニュソスの祭り祭をさかんにして、アテネ市民の愛国心と誇りを高める政策もとった。彼の政策はのちのクレイステネスの民主政改革の土台を作ったといえるのである。

ペイシストラトスはアテナイを通過する歌手や吟遊詩人に対して、知る限りのホメーロスの作品をアテナイの筆記者のために朗唱することを義務付ける法を発布した。筆記者たちはそれぞれのバージョンを記録して1つにまとめ、それが今日『イーリアス』と『オデュッセイア』と呼ばれるものとなった。選挙運動の時にはペイシストラトスに反対したソロンのような学者たちも、この仕事に参加した。プラトンのものとされる対話篇『ヒッパルコス』によれば、ペイシストラトスの息子ヒッパルコスはパンアテナイア祭で毎年この写本を朗唱するように命じた。

彼は自分で身体に傷をつけ、人々に敵に襲われたといつわって親衛隊をもつことを認めさせ、それを用いて独裁権を握った。また市民に武器を携帯させて集め、演説している間に部下に武器を召し上げさせたという。

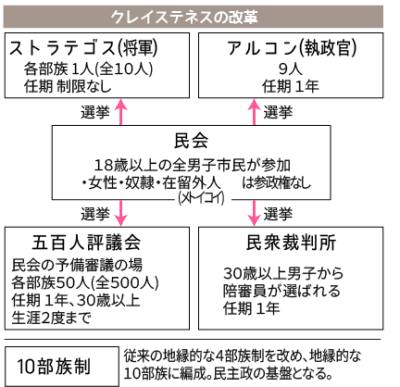

クレイステネスの改革

ペイシストラトスの子は暴君化して追放され、紀元前508年ころ貴族クレイステネスが広い層の平民の支持を得て大胆な改革を行って貴族を抑え、民主政の基盤を確立した。

クレイステネスは、貴族が拠り所としていた血縁に基づく4部族制を解体して、市民を居住する地区(デーモス)に登録し、築を30のグループにまとめ、それらをたくみに組み合わせて地縁的な新しい10部族制をつくりあげた。

ソロン時代からある四百人評議会も新部族から選出する五百人評議会に改めて、民会の先議期間とし、各部族から選ぶ10人の役職をいくつか創設した。

また、彼が僭主になる危険性のある政治家を追放するために定めた「陶片追放(オストラシズム)」の制度も有名である。

デーモスや新部族は軍制とも結び付けられ、アテネではいよいよ広い層の平民が市民としての自覚をもち積極的に政治に参加していく条件が整えられた。

一般にこのころまでをアテネの古拙期(アーケイック時代)と呼び、これより以後古典期(クラシック時代)が始まるとされるのである。

独裁を狙う人物がいるとの告発があった場合に民会で投票するか否かを決めた。陶片に名前を書いて投票し、得票数が6000票をこえたもののうち第1位のものを(または6000票以上の得票者すべてを)10年間国外に追放した。ただし市民権や財産は剥奪しなかった。この制度はペルシア戦争後の政治抗争の道具として濫用されて本来の意義を失うことになる。

アテネ民主政

アテネは他のポリスに対しては強い支配権を振るうようになったが、国内においては徹底した民主政を実現させていった。ペルシア戦争の時艦船の漕ぎ手として勝利に貢献した下層市民の発言権が高まり、貴族内でも民主派が台頭してきた。紀元前461年寡頭派のキモンが失脚し、民主派のエフィアルテスが一種のクーデターによってアレオパゴス会議の権限を弱めた。

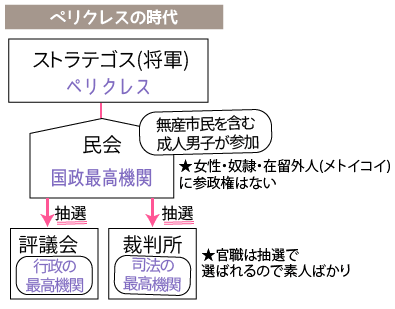

ペリクレスの時代

ペリクレスはその公的生涯のほとんどの間、この将軍の地位にあって国政を指導したのである。彼はペルシアの侵入で破壊されたアクロポリスの再建に努め、フェイディアスらの建築家が協力してパルテノン神殿やエレクテイオン神殿などの美しい神殿が建設された。宗教祭典も華やかに催され、悲劇の上演がさかんになった。市民には観劇手当も支給された。このようにペリクレスの時代、アテネは都市の外観も民主政の体制も絶頂期に達したが、そのためにはデロス同盟の多額の資金が費やされたのである。

アテネの民主政は他のポリスにも波及したが、それはもちろん今日の民主政治とは異なり、直接民主政で政党はなく、なによりも成人男性市民のみにしか参政権が認められていなかった点で特徴的である。女性と奴隷は政治から排除されていたし、ポリスに居住する外国人(メトイコイ)は参政権はもちろん不動産所有すら禁じられていた。しかもペリクレスの時代(紀元前450年ころ)に制定された市民権法は、両親がアテネ市民もしくはアテネ人女性でない限り市民権を所有できないと定めていた。内において徹底した民主政を実現したアテネは、市民以外の人々や他のポリスに対してはきわめて排他的な姿勢を示していたのである。

ポリス社会は奴隷の使用を当然のこととみなし、また奴隷の労働は多くの市民の生活にとっては不可欠であった。奴隷は自分たちの共同体を失い、家族をもつことも許されない、理論的には人格も認められない、「物言う道具」(アリストテレス)であった。ギリシアと古代イタリアには世界史上でも類をみないほど奴隷制が発達した。捕虜や、借財のために奴隷として自らを売り転落した市民、奴隷として輸入された小アジアや東方・北方の異民族が、奴隷商人によって売買された。デロス島などには大きな奴隷市場があった。とくにアテネでは極めて多くの奴隷が用いられ、紀元前5世紀には奴隷が人口の3分の1を占めたといわれる。奴隷の中には公共の仕事につくものもいたが、多くは市民の家内奴隷として農耕や家事に従事した。ギリシアではのちのローマにみられるような大規模な奴隷農場はみられず、わずかに鉱山で大量に使役された程度であった。普通の市民は奴隷とともに農業や建築労働をおこなった。富裕な市民は手工業の作業所で奴隷を働かせたが、人数は、古典期のアテネでも一つの作業所に20〜100人程度であった。また自分の所有する多数の奴隷を、作業所や鉱山に貸して利益を得る市民もいた。奴隷は解放されることも珍しくなかったが、解放奴隷には市民権は与えられず、在留外人と同じ身分におかれた。スパルタなどでは、奴隷的な隷属農民がいたためにアテネのような購買奴隷制は発達しなかったが、アテネ・コリントスなどの商業が発展したポリスでは生産労働を多くは奴隷に頼った。このように奴隷がギリシアにとっては周辺・近境の異民族から供給されることが当然のことと思われて、ギリシア人たちの異民族への軽蔑の念がいっそう強まり、また農業以外の労働を重要視しない傾向が生まれたのである。

ペロポネソス戦争とポリスの没落

アテネがしだいに支配権を教化していったのに対して、デロス同盟に加わらず、従来からあったペロポネソス同盟を守っていたコリントスやスパルタはこれに脅威をおぼえ、コリントスとアテネの間の紛争をきっかけにギリシア=ポリスは二大勢力に分かれて長期で大規模な戦争に突入した(紀元前431年〜紀元前404年)これがペロポネソス戦争である。

はじめアテネは、ペリクレスの指導のもとに優勢であったが、田園への攻撃を逃れて市民を城壁へ籠城させる作戦をとったため疫病に襲われ、人口の3分の1を失い、ペリクレスも病死した。その後も一進一退の戦いが続き、ペルシアも介入して対立をあおった。アテネの政治をリードしたのは富裕な商人や手工業の政治家で、彼らは好戦的な民衆に迎合し、いたずらに戦争を長期化させた。彼らをデマゴーゴス(扇動政治家)と呼び、クレオンやアニュトスなどがそれであった。また貴族のアルキビアデスは無謀なシチリア遠征を提案(アルキビアデス自身はこの遠征前に瀆神の告発をうけて敵スパルタに亡命し、アテネを破る作戦をさずけた。のちにまたアテネに帰国するなど波乱の生涯を送った。)して、アテネ軍がシチリアで全滅する事態になってついにペロポネソス側が勝利した。降伏したアテネは艦隊を失い、城壁を破壊され、一時は民主政が倒れて寡頭政が成立した。エーゲ海域からシチリアまで、ほとんどのポリスが巻き込まれたこの戦争によって農地は荒廃し、ポリス内部では中下層市民の困窮化が進んだ。

戦争後、スパルタの強大化を嫌ったペルシアはアテネの復興を援助した。速やかに民主政が復活し、農民たちも自営力を回復してアテネはまた指導敵ポリスへの道を歩みだした(アテネでは、ことに富裕な市民が公共奉仕や財産税を負担してポリスに貢献することが求められるようになった。)。一方スパルタはコリントスなどの離反にあい、再びペルシアと和を結んで(紀元前386年、大王の和約)、ギリシアにおける指導権を確保しようとした。しかしテーベがしだいに勢力を強め、ペロピダスと名将エパミノンダスの指揮下にスパルタを破り(紀元前371年、レウクトラの戦い)(この戦いでテーベは斜線陣密集隊と騎兵を組み合わせる新戦術を用いた。)、一時はギリシア最強のポリスとなった。テーベはさらにスパルタ領に侵入してメッセニアを解放し、多数のヘロットを失ったスパルタは一挙に強国の座から転落した。他方アテネは第2次の海上同盟を結び、かつてのデロス同盟のような強力な支配をさけつつ(紀元前377年〜紀元前355年。参加約70市。同盟会議をおいた。金庫はアテネが管理したが、貢納金やアテネが駐留軍を派遣することなどはなかった。)再び勢力を拡大しようとした。しかし同盟市の離反にあってその試みは挫折し、テーベもエパミノンダスが戦死して衰えた。ポリス間の抗争はなおも続き、ポリス世界の混迷と衰退はおおいがたかった。

絶え間ない戦争と、一方での貨幣経済の浸透により、ポリス社会では貧富の差が拡大し、ことにスパルタでは土地所有市民が激減するというありさまであった。多くのポリスでは民主政よりも富者による寡頭政に傾き、民主政を守ったアテネでも公有地が私人の手に渡ったり、在留外国人の土地所有や市民権取得が認められたり、また非市民の不正な市民登録が増えるなど、共同体的性格の衰えが目立ってきた。そしていずれのポリスでも土地所有農民の市民軍が維持できなくなり、傭兵(傭兵になったのは遺族民だけでなく、無産化したギリシア市民たちも多数傭兵として働くようになった。ソクラテスの弟子で歴史家のクセノフォンはペルシア王族に傭兵指揮官として雇われ、敵地から脱出する記録『アナバシス』を書いた。)を用いるようになっていった。ただ、これまでポリスとしての成熟が遅れていたギリシア辺境のアイトリア・アカイアなどに都市同盟が生まれ、活発な動きを示した。そしてされにその北方のマケドニアも、長く未開な部族国家にとどまっていたが、フィリッポス2世のときギリシアに勢力をのばしてきた。

アテネでは、弁論家のデモステネスが反フィリッポスの運動をおこない、アテネはテーベと同盟してフィリッポスと戦ったがカイロネイアの戦い(紀元前338年)で敗れた。フィリッポスはポリスを尊重してコリントス同盟(ヘラス同盟)を組織し、みずから盟主におさまったが、これはマケドニアによるポリス征服にほかならず、各ポリスは不戦と現状の政体や財産所有関係を変更しないことを強制された。