オスマン帝国(

A.D.1299〜A.D.1922)

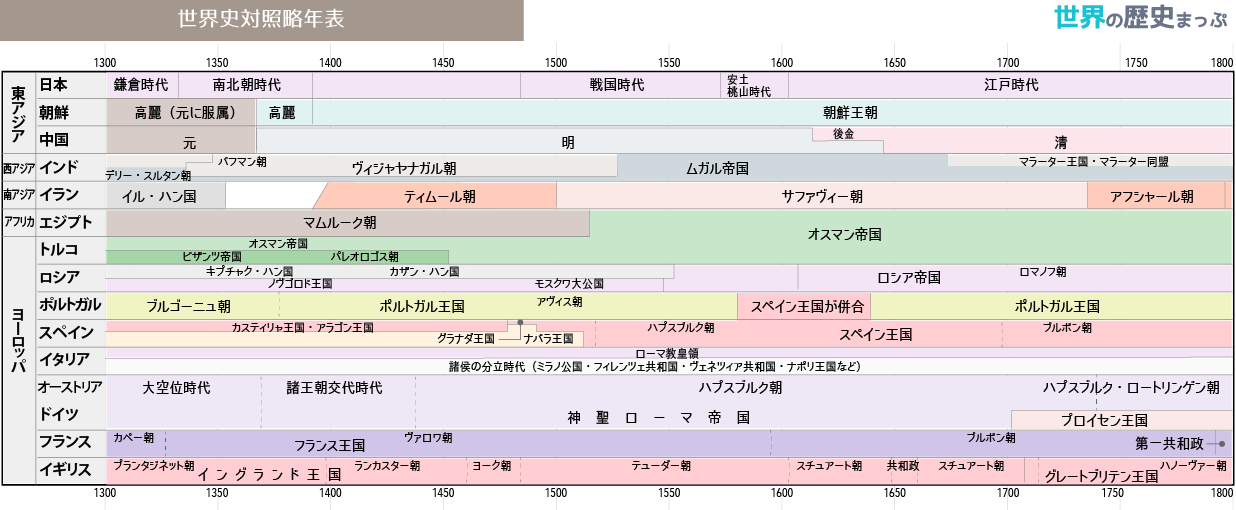

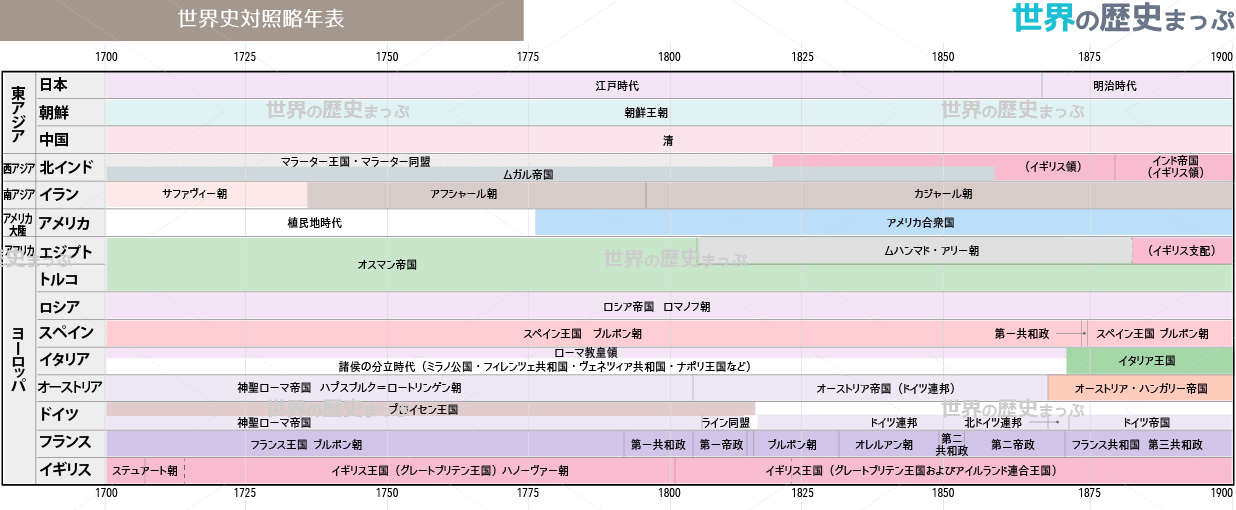

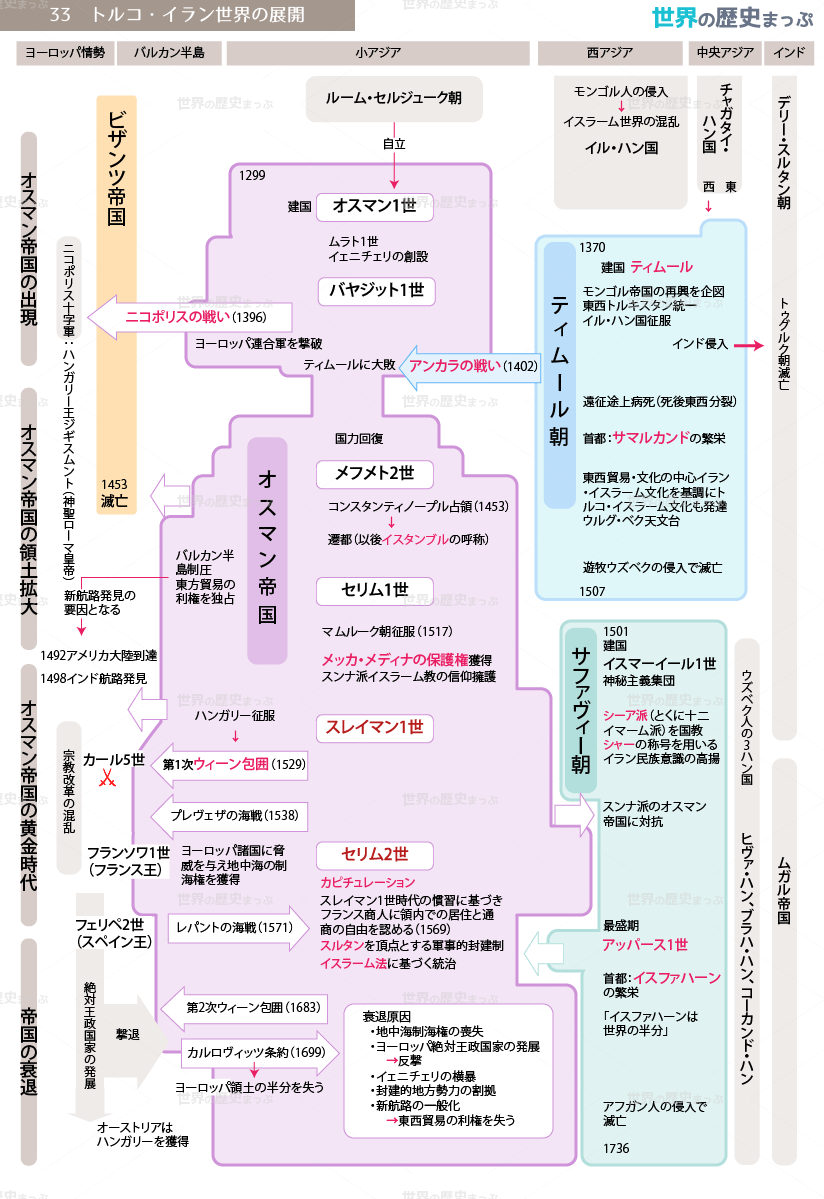

13世紀末小アジアに建国されたイスラーム国家(スンナ派)。15世紀中頃にビザンツ帝国を滅ぼし、16世紀に入るとシリア、イラン、北アフリカなどに進出し、3大陸にまたがる大帝国となり、スレイマン1世のとき最盛期を迎えた。17世紀末からヨーロッパ諸国の侵攻、アラブ諸民族の自立などによって領土を縮小、しだいに衰退。19世紀、近代化をめざす改革に失敗、第一次世界大戦でドイツと結んだが敗れ、1922年に滅亡した。

オスマン帝国

オスマン帝国(1299〜1922):トルコ系の人々がアナトリア西北部を中心に建国したイスラーム帝国。14世紀までにバルカン半島を制圧し、1453年ビザンツ帝国を滅ぼした。アナトリア(小アジア)・バルカン半島を中心に発展したスンナ派ムスリムの政権。同時代の西欧人は「トルコ帝国」と呼んだが「トルコ人」だけが権力をもっていたのではない。オスマン1世が建国し、アナトリアのビザンツ領を征服後、バルカンに進出してその大半を併合した。アンカラの戦いの敗北で一時滅亡の危機に瀕したが、再興後の1453年にビザンツ帝国を滅ぼした。以後16世紀のスレイマン1世の時代を最盛期として、西アジア・東地中海の「世界帝国」的存在として君臨した。17世紀末以降はヨーロッパ列強の圧力に屈し、衰退していった。19世紀にはヨーロッパ列強の干渉と領内の民族運動に苦しめられた。第一次世界大戦で敗戦国となり、1922年にスルタン制が廃止されて滅亡した。

6章 イスラーム世界の形成と発展

1. イスラーム帝国の成立

イスラーム帝国の分裂

マルムーク

マルムークとは「奴隷」を意味するアラビア語である。しかしイスラーム史の中では、はじめ奴隷として購入され、コーランやイスラーム法を学び、軍事訓練をうけたのちに、奴隷身分から解放されて高官にのぼったエリート軍人を指す。

これらのマムルークには、トルコ人をはじめとして、スラヴ人、クルド人、モンゴル人、チェルケス(サーカシア)人、グルジア人、アルメニア人、ギリシア人などが含まれる。

9世紀以降、彼らはイスラーム諸王朝の軍隊の中核を形成し、13世紀半ばには、エジプト、シリアにマムルーク朝を建設した。オスマン帝国のイェニチェリもマムルークと同じ種類の軍事集団である。

2. イスラーム世界の発展

バグダードからカイロへ

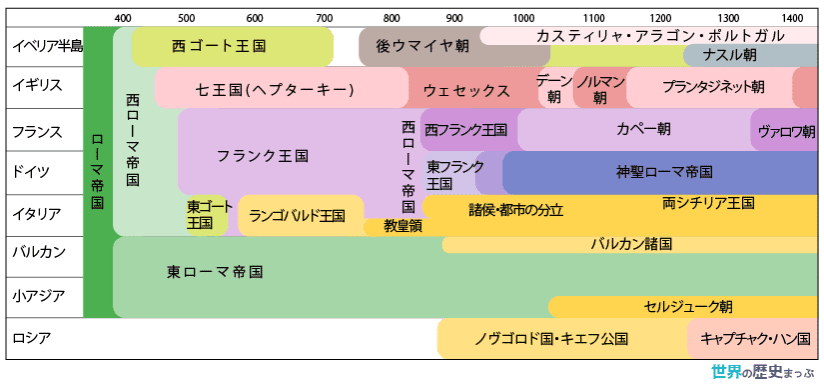

7章 ヨーロッパ世界の形成と発展

東ヨーロッパ世界の成立

後期ビザンツ帝国

オスマン帝国は、14世紀半ばにバルカン半島に進出、都をアドリアノープルにおいて、セルビアなど周辺スラヴ諸族を征服していった。これに対し、キリスト教諸国もハンガリー王ジギスムントを中心に十字軍を結成したが、ニコポリスの戦い(1396)で敗れ、そのあとも敗退を続けた。そして、1453年メフメト2世率いるオスマン軍によりコンスタンティノープルが陥落、ビザンツ帝国はその1000年におよぶ歴史を閉じることになった。

コンスタンティノープルの陥落

15世紀になると、ビザンツ帝国の領土はほぼコンスタンティノープルに限られていた。この「永遠の都」を征服するべく、1453年4月メフメト2世は陸と海の両方から攻撃を開始した。しかし、テオドシウス2世の二重城壁は堅固(テオドシウスの城壁)で、オスマン軍の新鋭の大砲をもってしても突破できなかった。

また金角湾口には鉄鎖がはられ、オスマン艦隊の侵入もはばまれた。メフメトは局面打開のため、奇抜な作戦を思いついた。それは、鉄鎖で守られている金角湾内部に、山越えで艦隊を移動させ、敵の背後を築こうというものであった。深夜、秘密のうちに兵士を動員すると、丸太や木の板を並べた道をつくらせ、それにオリーブ油や獣脂を塗りつけた。そして、人畜や風力を利用して船を滑らせ、一夜のうちに70隻ものガレー船を移動させることに成功した。この作戦にビザンツ側は動揺し、なお激しい抵抗を繰り広げたが5月29日皇帝コンスタンティヌス11世は戦死し、コンスタンティノープルは陥落した。

9章 アジア諸地域の繁栄

1. 東アジア・東南アジア世界の動向

14世紀の東アジア

13世紀末の小アジアに建国されたイスラーム国家であるオスマン帝国は、15世紀中頃にビザンツ帝国を滅ぼし、16世紀に入るとシリア、イラン、北アフリカなどに進出し、3大陸にまたがる大帝国となり、スレイマン1世のとき最盛期を迎えた。

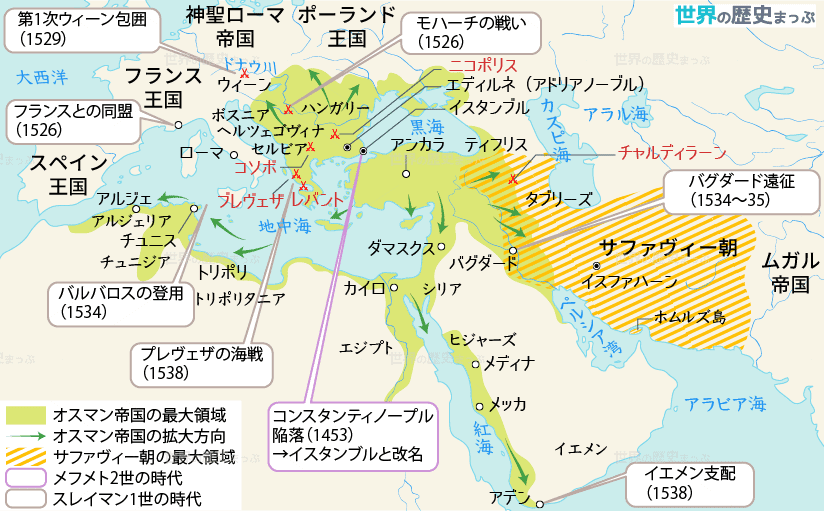

3. トルコ世界とイラン世界

2. オスマン帝国の拡大

13世紀のアナトリアでは、君候(ベイ)に率いられたトルコ戦士(ガージー)集団による小国家が林立していた。セルジューク朝と同じオグズ族出身のオスマン1世(位1299〜1326)は、西北アナトリアに残るビザンツ帝国領を攻撃、オルハン(位1326〜1362)の時代にブルサを攻略しここに首都を定めた。ムラト1世(位1362〜1389)は、1362年アドリアノープルを征服しここを拠点としてバルカン征服を進め、1389年にコソボの戦いにおいてセルビア・ボスニア・ワラキアの連合軍を破り( 南スラヴ人の動向 )、これらの地域へのトルコ人の移住を進めた。

左右の尖った塔が「敬礼の門」で、トプカプ宮殿本体の入り口にあたる。この宮殿の台所であった場所にオスマン帝国宮廷が集めた東洋陶磁器のコレクションが展示されている。

スルタン=カリフ制

オスマン帝国のスルタンは、世俗権力者としてのスルタンであるとともに、宗教的権威者としてのカリフでもあり、カリフ位はセリム1世がマムルーク朝を滅ぼした際にエジプトにいたアッバース朝カリフから禅譲されたといわれる。しかし、禅譲の記事は同時代の資料にはなく、スルタン=カリフ制の理念は、18世紀末以降ヨーロッパ列強の進出に対抗し、衰退期に入ったスルタンが内外のムスリムに対する影響力を強めるために主張されたものである。

スレイマン1世はバルカン方面では1526年にドナウ河岸モハーチの戦いに勝利し、ハンガリーに支配領域を広げ、1529年には12万の兵を率いてウィーンを包囲したが(第1次ウィーン包囲)、冬将軍の到来に退却を余儀なくされた。1534年にはイラン・イラクに遠征し、タブリーズ・バグダードを攻略しペルシア湾岸への貿易ルートを押さえた。1533年には、北アフリカ沿岸を荒らしていた海賊バルバロス(?〜1546)が帰順し、彼を海軍総督に任じ、バルバロスは1534年にチュニスを占領した。1538年にはプレヴェザの海戦でローマ教皇と神聖ローマ皇帝の連合したキリスト教徒軍を破り、地中海の制海権を握った。1550年にはアルジェリアを、1570年にはキプロス島を占領、これに脅威を感じたスペイン・ヴェネツィアなどが連合艦隊を組織し、1571年にレパント沖にオスマン海軍を破ったが(レパントの海戦)、オスマン帝国側は、なお東地中海の制海権を維持した。これらの遠征によって、オスマン帝国の領土は、西はハンガリー、アルジェリアから東はイエメン・イラクにおよび、地中海世界の周域を押さえ、かつての古代ローマ帝国の版図の4分の3を占めるほどとなった。帝国内の各都市ではモスク・マドラサ・市場などの施設が整備され、首都イスタンブルは人口50万をこえる大都市へと発展した。

こうしてオスマン帝国は、領内に多様な民族・言語・宗教をもつ住民を抱えることとなった。その統治体制は、イスラームを支配の原理にすえ、一方で多様な民族の共存をはかりながら、これを中央集権的機構によって統治した。中央では、スルタンは政治・外交・軍事の全権を大宰相(サドラザム)にゆだね、大宰相の主宰する御前会議によって国事がはかられ、書記官僚によって全国に法令(カーヌーン)や命令が伝達された。軍の中核は、スルタン直属の奴隷軍団(カプクル)で、なかでもイェニチェリと呼ばれる歩兵軍団は、忠実かつ強力な軍団として知られていた。地方では、ティマールと呼ばれる軍事封土を授与し、戦時には一定数の従士を率いて出征することを義務づけ、最小の封土保有者がシパーヒーと呼ばれる騎士であった。

地方は、30余の州(エヤーレト)に分けて総督(ベイレルベイ)を任命し、ティマール制を施行する直轄領(バルカン・アナトリア・シリア)とそれ以外の納税だけを義務づけられた間接統治領の2種類があった。前者では、綿密な検知にもとづき、軍人に封土を授与し、農民はもとより職人・商人・遊牧民から徴税がおこなわれた。各州は、さらに県・郡に分けられ、末端の郡はカーディー(裁判官)が行政の責任を負った。大宰相を頂点とする高官や軍事の支柱たるイェニチェリを供給するため、デヴシルメ制がとられた。他方、裁判をはじめとする法行政は、ウラマーにゆだね、各郡にはカーディーが任命され、シャリーア(イスラーム法)にもとづいて裁判をおこなった。首都イスタンブルのシャイフ・アルイスラーム(イスラームの長老)は、ウラマーの代表として、スルタンを含め為政者がイスラーム法から逸脱した行為をおこなうとこれを規制する権限をもった。

3. オスマン帝国下の社会

オスマン帝国の支配に服した住民は、大きく支配層と非支配層(臣民)に分けられた。支配層は、免税・帯刀・騎乗などの特権を許され、軍人のほか、ウラマー出身の官僚もこれに含まれた。これ以外の大多数の農民・商人・職人が臣民であった。ウラマーは、オスマン帝国の各都市に建設されたマドラサでイスラーム諸学を修めたものが、マドラサの教授やカーディー職を勤めながら昇進し、その最高位がイスタンブルのシャイフ・アルイスラームであった。また神秘主義教団(タリーカ)も各地に道場(テッケ)を設け、その長が同職組合(ギルド)の守護聖者としてこれと関連する場合もあった。

オスマン帝国は、イスラーム教徒以外のキリスト教徒やユダヤ教徒に対し、それぞれの宗教共同体(ミレット)の存在を認め、各共同体の長が内部の規約や紛争に関しては責任を負い、政府に対する徴税に協力するかたちで自治を認める体制をとった。これは、キリスト教徒やユダヤ教徒を同じ一神教の「啓典の民」として保護するイスラーム国家の伝統をひきつぐもので、厳しい異端審問をおこなったキリスト教の国家とくらべ、むしろ寛容さの表れといってもよい。このことは、15世紀中ごろ以降、レコンキスタ運動( スペインとポルトガル)の進展によってイベリア半島を追われたユダヤ教徒が、イスタンブルやテッサロニケなどの都市に移住し、商人として重要な役割を果たしたことに表れている。またバルカンの諸民族の村落共同体に対しても、一定の自治を許容する体制をとった。

ティマール制が施行された地域では、土地は原則として国有地であり、農民は検地によって各村落に登録され、徴税権を与えられたシパーヒーなどに租税を納める義務を負った。農民は、代々の耕作地を相続することができ、15〜16世紀には再生産が可能な規模の土地を保有する小農民が多数を占め、大土地所有や地主はほとんどみられない。

都市には、軍人・行政官・ウラマーなどのほか職人や商人が集まり、都市の名士は市内に宗教施設や商業施設の寄進(ワクフ)をおこない、イスタンブルはもとよりブルサ・カイセリなどの地方都市においても都市施設の整備が進んだ。職人や小売商人の間には同職組合(ギルド)が結成され、徴税機構としての役割を果たすとともに、原料購入や品質の統制がなされた。また居住区は、マハッラと呼ばれる街区に分かれ、住民は街区ごとに検地帳に登録された。各街区は徴税や行政の単位として用いられ、相互扶助の役割を果たす場合もあった。

東地中海の周域に広がるオスマン帝国領は、ヨーロッパとインド洋を結ぶ東西交易の交点に位置し、イスタンブルからは、北部アナトリアをとおってイラン・中央アジアヘ、南部アナトリアをとおってシリア・エジプト・メッカヘ、またユーフラテス川に沿ってペルシア湾・インド洋へいたる3つのルートが発達し、商人や巡礼者が往来した。スンナ派イスラームの守護者を任じるオスマン帝国スルタンにとって、メッカ巡礼は重要な行事であり、みずから巡礼団を派遣するとともに、地方総督には各地からの巡礼団の道中の警護を命じた。またオスマン政府は、関税など財政収入をえる意味でも、また首都イスタンブルヘの穀物をはじめとする必需品を確保する意味でも、貿易を保護・奨励し、ギリシア人・アルメニア人・ユダヤ教徒などの領内の少数民族の商人に特権を与え、16世紀以降フランス ・イギリス・オランダなどの諸国に対しては領事裁判権を含む通商特権を認めた条約(カピチュレーション capitulations)を結んだ。

10章 近代ヨーロッパの成立

1. ヨーロッパ世界の拡大

大航海時代の背景

15〜16世紀にはオスマン帝国がアジア・アフリカ・ヨーロッパにまたがる大帝国をきずき、東西貿易路を押さえた。ヨーロッパ人の生活必需品であったアジアの産物、特に胡椒など香料をオスマン帝国を介さず、アジアとの航路を開拓して手に入れることは莫大な利益を約束した。こうした経済的動機は新航路探検を促したもっとも大きな動機である。多くの探検事業は、中央集権化を進めると同時に、新航路探検を援助し、アジア諸地域との貿易や植民地の獲得によって、富を獲得しようとしたのである。

- 大航海時代の背景 – 世界の歴史まっぷ

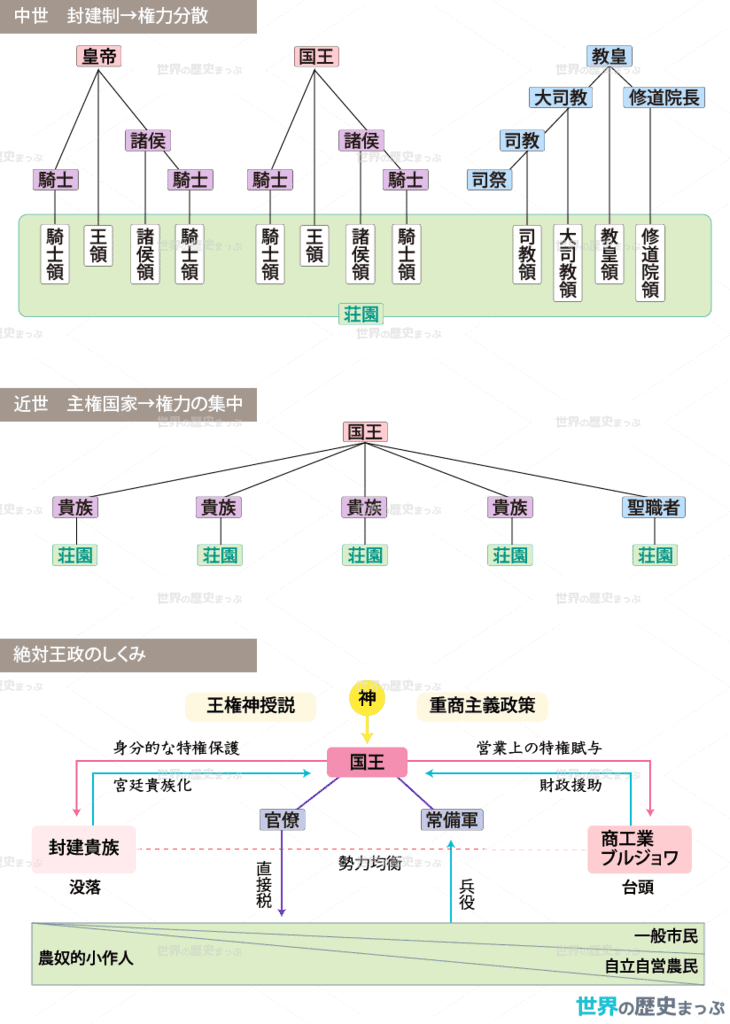

11章 ヨーロッパ主権国家体制の展開

1. ヨーロッパ主権国家体制の形成

主権国家

ローマ教会・神聖ローマ帝国など中世ヨーロッパの普遍的権威が崩れ、教皇・皇帝もイタリア都市国家・フランス・イギリス・オスマン帝国などと同列の自律的な主権者として、国際秩序を形成する一員となった。

一定の領域に対して排他的に権力を行使し、他の政治単位(国家)にも同じ権利を承認する国家が主権国家という概念である。これらの国家間に形成される国際秩序が主権国家体制と呼ばれる。

フランス・スペイン・ポルトガル・イギリスなど「絶対君主」が支配する領域国家がまず主権国家として現れる。国王は自国内で立法権、課税権、官吏任命権、戦争・平和の権限などを独占的に行使した。主権とは「一国における絶対的・恒久的権力」で、国王が主権をもつとされたのである。

スペイン絶対王政の確立

この時代に、スペインの最大のライバルとなったのは、ビザンツ帝国を滅ぼして地中海に進出してきたオスマン帝国( オスマン帝国の拡大)である。カルロス1世以来、キリスト教(カトリック)世界とヨーロッパの盟主を自認していたスペインにとって、オスマン帝国との対決はさけられない宿命であった。フェリペ2世は1571年、オスマン帝国をレパントの海戦で破り、地中海の制海権を握って対抗宗教改革( カトリックの改革)を推進するカトリックの盟主となった。

レパントの海戦

レパント沖の海戦では、スペイン・ローマ教皇・ヴェネツィアの連合軍の艦隊208隻が、オスマン帝国海軍の250隻と対戦し、双方に2万人以上の死者をだした。アクティウムの海戦(紀元前31)以来の大海戦といわれ、ヨーロッパ側では、スペインがイスラーム勢力からキリスト教世界を防衛した戦いとみなされてきた。『ドン・キホーテ』の作者ミゲル・デ・セルバンテスは、この戦いで左腕を失った。

レパント沖の海戦:スペイン・ローマ教皇・ヴェネツィアの連合軍はレパント沖で、1571年10月、オスマン帝国の海軍を打ち破った。4時間の戦闘で117のオスマン帝国の軍艦を撃沈または捕獲した。

2. 危機の時代の主権国家

ロシアの台頭

対外的には、オスマン帝国に対抗する同盟関係を推進し、シベリア経営をさらに進め、1689年には清朝とネルチンスク条約を結んで、黒竜江の北の外興安嶺とアルグン川を結ぶ線に国境を画定し、通商を拡大した。

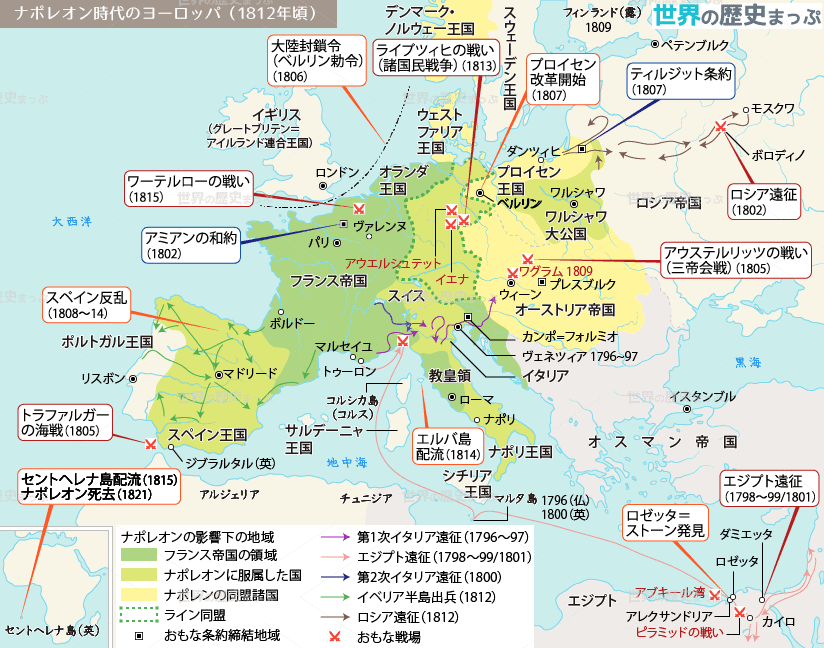

13章 欧米における近代国民国家の発展

1. ウィーン体制

ウィーン会議

国際体制の安定のために結成されたのが、ロシア皇帝アレクサンドル1世が提唱した神聖同盟 Holy Alliance であった。1815年9月に成立したこの同盟は、キリスト教の正義と博愛の精神にもとづいて平和維持のために連帯すべきとするもので、「けだかい神秘主義とナンセンスの紙切れ」と会議代表カッスルレーが批判したイギリス、イスラーム教国のオスマン帝国、新教国と同盟することを拒否したローマ教皇をのぞいて、ヨーロッパ各国君主が参加した。

- ウィーン会議 – 世界の歴史まっぷ

ギリシア独立戦争

ナショナリズムの精神は、当時オスマン帝国の支配下にあったギリシアにおいても高揚した。19世紀初め、イプシランティ A.Ypsilanti (1792〜1828)率いるヘタイリア Hetairia が結成され、ギリシアの独立をめざしたが、1821年になって武力闘争に発展した。オスマン帝国はエジプトの協力をえて、キオス(シオ)島の残虐事件など徹底的な力による弾圧をおこなった。これに対してロシア・イギリス・フランスはギリシアの独立運動支援にまわり、G.カニングの仲介によって同盟を結成した。1827年の英・仏・露の三国艦隊によるナヴァリノの海戦 Navarino が勝利に終わったことは、ギリシアの独立を確実なものとした。

また西欧諸国では、知識人を中心にギリシアは文化の故郷という意識があったので、イギリスの熱情詩人バイロン Byron (1788〜1824)のように義勇軍として参戦するものも現れた。フランスのロマン派画家ドラクロワ Delacroix (1798〜1863)は「キオス島の虐殺」を描いて世論の独立支持に貢献した。一方、オスマン帝国は同じ複合民族国家であるオーストリアのメッテルニヒに支援を期待したが、えられなかった。

こうした情勢のもと1829年ロシアとオスマン帝国間でアドリアノープル条約 Adrianople が締結され、ボスフォラス・ダーダネルス両海峡の通航権の確保や領土の割譲をオスマン帝国に強制しながら、ギリシアの独立が両国間で認められた。翌30年ロンドン会議 London が開催されて国際的認証がなされ、1832年、バイエルンの王子オットーが国王としてむかえられ、ギリシア王国が成立した。しかし領土はペロポネソス半島に限定されたため、ギリシア人のあいだには不満が残った。

- ギリシア独立戦争 – 世界の歴史まっぷ

2. ヨーロッパの再編

新たな国際関係の展開

19世紀後半に入ると、新たな国際関係が展開された。その端緒は東方問題と関連するクリミア戦争(1853〜56)であった。この戦争でロシアが聖地管理権問題などの要因によってオスマン帝国に開戦したのに対して、ロシアの南下政策に警戒心をもつイギリスと威光拡大をめざすナポレオン3世が共同してロシアと対峙した。ロシアは苦境に陥り、ウィーン体制確立以来盟友関係にあったオーストリアに支援を期待した。しかし、メッテルニヒ失脚のあとのオーストリアは、ロシアとの友好よりも自国の利害を優先する政治を進めていた。すなわち、バルカン半島進出を視野に入れたオーストリアはロシアの南下政策に対して警戒心をもち、クリミア戦争では中立を決めこみ、軍隊をロシアとの国境に集結させて牽制し、講和をしなければロシアを敵として参戦すると威嚇した。孤立したロシアはオーストリアの離反に反発し、ロシアとオーストリア両国を軸に展開した国際反動体制が崩壊した。

この両国の対立の激化は、ドイツ統一をめざすプロイセンにとって、またナポレオン3世との緊密な関係を形成し、戦争参加によって国際的な認知をはかったサルデーニャ王国にとって有利な情勢を生みだした。

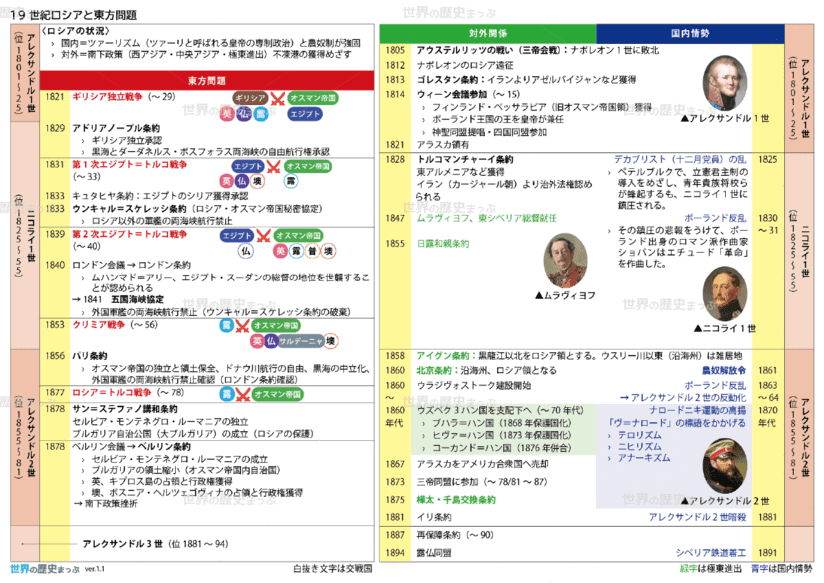

東方問題とロシアの南下政策

18世紀後半のエカチェリーナ2世の時代に、黒海北岸のドニエプル河口地域とクリミア半島を獲得していたロシアは、19世紀前半から地中海東部地域への進出を本格化していった。オスマン帝国の領土に野心をもち、ギリシア独立戦争の際にはイギリス・フランスと共同してギリシアの独立を支援し、1829年にはアドリアノープル条約を締結して南下政策を成功させたようにみえた。しかし、イギリスのパーマストン Palmerston (1784〜1865 外相任1830〜34, 35〜41, 46〜51, 内相任52〜55, 首相任55〜58, 59〜65)は、ロシアの南下はイギリスのインド経営の脅威になると考え、フランスはエジプトとの利害関係を維持しようとしていたことから、ロシアの南下には極度の拒絶反応を示した。当時、ユーラシア大陸全域にわたる基本的国際対立は英・露間にあり、イランでも中央アジアからアフガニスタン方面でも対立が激化していた。

東方問題 Eastern Question

東方問題という歴史用語にはいくつかの用法がある。もともとこの用語はヨーロッパ側からみたもので、一般的に使われるようになったのはギリシア独立戦争以後である。広義にはオスマン帝国成立以来のヨーロッパとオスマン帝国の領土問題をさし、特に17世紀以来オスマン帝国の衰退が決定的になると、オーストリアやロシアがその領土の奪取に関心を深めたことをさしている。狭義には、19世紀前半のギリシア独立戦争からロシア=トルコ戦争(露土戦争)(1877)、ベルリン会議(1878)までのオスマン帝国領土や領土内の諸民族の問題をめぐるヨーロッパ列強のしのぎあいをさしている。もっとも狭義には第1次・第2次エジプト=トルコ戦争のみを指す場合もある。

近代化政策を進め、国内の富国強兵に成功したエジプトのムハンマド=アリー(位1805〜49)は、ギリシア独立戦争の際にオスマン帝国に援軍を送ったにもかかわらず、その報酬がクレタ島とキプロス島のみであったのでこれを不満とし、シリアの領有を1831年オスマン帝国に要求した。オスマン帝国はこれを拒否したので、両国は開戦した(第1次エジプト=トルコ戦争 1831〜33)。この戦争の際、フランスは公然とエジプトを支援し、イギリスはオスマン帝国の援助要請を拒否した。オスマン帝国を支援したのはロシアで、ロシア軍がボスフォラス海峡付近に上陸すると、イギリスとフランスはオスマン帝国に圧力を加えてエジプトと和解させた。その結果、シリアと小アジア半島南部のキリキア地方がエジプトの統治下におかれたので、この処置にオスマン帝国は不満をもち、1833年ロシアとの相互援助条約であるウンキャル=スケレッシ条約 Unkiar-Skelessi を結んだ。しかし、この条約の秘密事項に、ボスフォラス・ダーダネルス両海峡のロシア軍艦の独占通行権があるとして、イギリスは強く反発した。

イギリスとロシア、さらにフランスが地中海東部地域の主導権をめぐって対立を激化させ、フランスはエジプトに接近した。フランスの抜け駆けを阻止するために、イギリスはオスマン帝国に接近してその領土保全策に転じ、さらにロシアやオーストリア・プロイセンとも協議して同盟を結成した。1839年、再びエジプトとオスマン帝国の間に戦闘が勃発すると(第2次エジプト=トルコ戦争 1839〜40)、フランスは孤立化し、全面的なエジプト支援をあきらめざるをえなくなった。イギリス軍はオスマン帝国を支援してエジプト軍を破ったので、1840年のロンドン会議でエジプトはオスマン帝国の宗主権下に、エジプト統治の世襲権のみを与えられて独立が容認された止まり、シリアの領有は放棄させられた。この会議であらゆる国の軍艦の両岸海峡通過も禁止され、41年フランスも加わって五国海峡協定が結ばれ、ウンキャル=スケレッシ条約が破棄された。イギリスはフランスのエジプト進出とロシアの南下の両方を阻止することができたので、外交的主導権を掌握することになった(パーマストン外交の勝利)。

19世紀の半ばになると、聖地(パレスチナ地方)の管理権問題を端緒にして、ロシアとオスマン帝国が開戦した(クリミア戦争 1853〜56)。この戦争ではロシア軍がオスマン帝国領内に侵入したので、オスマン帝国はイギリス・フランス*1に支援を要請し、両国は1854年ロシアに宣戦布告をおこなって積極的に支援した。翌年サルデーニャが参戦し、オーストリアもロシアに協調しなかったので、ロシアは国際的に孤立した。戦闘はおもに黒海沿岸でおこなわれ、最も激戦地だったのがクリミア半島のセヴァストーポリ要塞であった。ロシアはこの要塞を難攻不落と考えていたが、技術水準の高い両国の軍隊の前に1年間の包囲戦のあとついに陥落し、戦争はロシアの敗北で終結した。

パリ条約(1856)が結ばれ、ルーマニア*2が事実上独立を達成してナポレオン3世の威光が増し、黒海沿岸地域が中立地帯とされて、ロシアはいっさいの軍事施設の撤去を余儀なくされ、1隻の軍艦も黒海に浮かべることができなくなり*3、南下政策は再度挫折した。

*3 パリ条約ではそのほか、オスマン帝国の領土保全、セルビアの自治承認、ドナウ川の自由通航権などが確認された。

ロシアは国内の改革を進めたが、改革の不徹底もあって国民の目をそらすために対外進出の必要があった。一方、イギリスやフランスは外債や鉄道利権を通じてオスマン帝国に対する支配を強化していた。しかもオスマン帝国内での改革運動も決して成功していたとはいえず、バルカン半島では諸民族の自由主義の影響による独立運動がさかんになっていた。1870年からのプロイセン=フランス戦争でナポレオン3世が失脚すると、ロシアは外交攻勢をかけてパリ条約を改定することに成功し、黒海艦隊を再建した。

1875年ボスニア=ヘルツェゴヴィナでギリシア正教会徒が反乱をおこし、さらにブルガリアにも飛び火した。オスマン帝国は軍隊の力をもって残酷に鎮圧したので、ロシアはパン=スラヴ主義 Pan-Slavism *4の後継者として、ギリシア正教会徒保護を名目にしてオスマン帝国と開戦した(ロシア=トルコ戦争 / 露土戦争 1877〜78)。この戦争ではロシアがイスタンブルに肉薄したのに対し、オスマン帝国はイギリスに支援要請をだし、イギリス軍がマルマラ海に派遣された。イギリスとの戦争の危機を迎えたロシアは急遽オスマン帝国との間に、1878年サン=ステファノ条約を結んで、ルーマニア・セルビア・モンテネグロの独立、ブルガリアの自治領化を決めた。イギリスはブルガリアをロシアの傀儡国家と考えていたので、この条約に反発し、さらにパン=ゲルマン主義*5を進めるオーストリアも反発したので、ヨーロッパの緊張は高まった。このためドイツのビスマルクは「誠実なる仲介人」を自認して、ロシア・イギリス・オスマン帝国・オーストリア・ドイツ・フランス・イタリアの7カ国が参加したベルリン会議(1878)を開催した。

この結果ベルリン条約が結ばれて、ロシアはクリミア戦争で失ったベッサラビアの一部など若干の領土を獲得したが、列強の圧力によってサン=ステファノ条約が改廃されてブルガリアの領土が縮小され*5、同時にロシアの影響が排除された。またイギリスがキプロス島の管理権を獲得し、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴヴィナ地方の統治権を獲得したので、ロシアの南下政策はまたまた挫折することになった。

14章 アジア諸地域の動揺

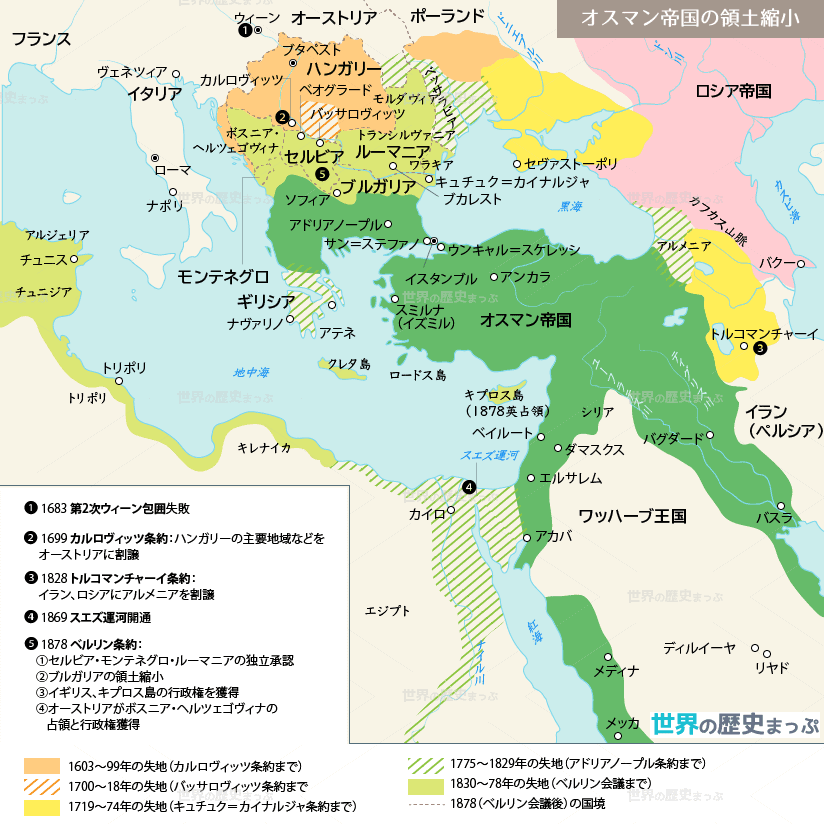

オスマン帝国は17世紀以降、軍事・政治の両面で衰退が明らかとなり、ロシアやオーストリアの進出のまえに領土は縮小の一途たどった。19世紀に入ってからは、「東方問題」と呼ばれるオスマン帝国内の民族・宗教対立とこれに関連したヨーロッパ諸国の干渉がいよいよ激化し、同世紀末には、オスマン帝国は「瀕死の病人」と称されるにいたった。

1. オスマン帝国支配の動揺とアラブのめざめ

オスマン帝国支配の動揺

西アジアの動向 オスマン帝国

| オスマン帝国 | |

| 1683 | 第2次ウィーン包囲失敗 |

| 1699 | カルロヴィッツ条約(対オーストラリア) |

| 1716 | トルコ=オーストリア戦争(〜18) |

| 1718 | パッサロヴィッツ条約(対オーストラリア)、チューリップ時代(〜30) |

| 1744頃 | ワッハーブ王国成立(〜1818、1823〜89)、アラビア半島で勢力拡大、首都リヤド |

| 1768 | 第1次ロシア=トルコ戦争(〜74) |

| 1774 | キュチュク=カイナルジャ条約(対ロシア) |

| 1787 | 第2次ロシア=トルコ戦争(〜92) |

| 1792 | ヤッシー条約(対ロシア) |

| 1821 | ギリシア独立戦争(〜29) |

| 1826 | イェニチェリを全廃 |

| 1827 | ナヴァリノの海戦 |

| 1829 | アドリアノープル条約(対ロシア) |

| 1830 | フランス、アルジェリアを占領 |

| 1831 | 第1次エジプト=トルコ戦争(〜33) |

| 1833 | ウンキャル=スケレッシ条約(対ロシア) |

| 1838 | イギリス=トルコ通商条約 |

| 1839 | ギュルハネ勅令(タンジマート開始、〜76)、第2次エジプト=トルコ戦争(〜40) |

| 1853 | クリミア戦争(〜56) |

| 1856 | パリ条約(対イギリス・フランス・ロシア) |

| 1865 | 新オスマン人協会結成 |

| 1876 | ミドハト憲法発布 |

| 1877 | ロシア=トルコ戦争(〜78) |

| 1878 | アブデュル=ハミト2世、憲法を停止 |

| 1878 | サン=ステファノ講和条約、ベルリン会議(ベルリン条約)、ヨーロッパ側領土の大半を失う |

| 1881 | フランス、チュニジアを保護国化 |

| 1881 | スーダンでマフディー派の抵抗(〜98) |

アジア・アフリカ・ヨーロッパの3大陸にまたがる広大な領土と地中海の制海権を握ったオスマン帝国は、16世紀に最盛期を迎え、スルタンと大宰相を頂点とする中央集権機構と出自によらず能力のあるものを登用する開放性は、封建的・身分的国家体制をとるヨーロッパの羨望の的ともなっていた。しかし、17世紀をすぎると、軍事・政治の両面でオスマン帝国に衰退の兆しが現れ、絶対王政や市民革命によって集権化を成し遂げた西欧諸国は、近代的技術や軍隊を武器に優位にたち、「東方問題」と呼ぶオスマン帝国内の民族・宗教間の紛争を足がかりにして、中東への進出を開始した。

インド洋海域では、ヴァスコ=ダ=ガマがアラブの航海士の案内によってインド洋航路を「発見」したあと、「大航海時代」の到来とともに大西洋・インド洋ルートが地中海にかわる国際貿易路となった。ポルトガルはいち早く、1506年にイエメン沖のソコトラ島を、1511年にはペルシア湾のホルムズを占領し、インド洋の通商を支配するようになった。1600年にイギリス東インド会社が設立されると、インドの権益をねらうイギリスは、バスラに商館を設けた。

バルカン半島では、ハプスブルク家オーストリアとロシアの南下が始まった。オスマン帝国は、第2次ウィーン包囲(1683)に失敗して手痛い打撃をうけ、1699年のカルロヴィッツ条約 Karlowitz では、オーストリアにハンガリーとトランシルヴァニアを、ヴェネツィアにモレアとダルマツィアを割譲することとなった。さらに1768〜74年のロシア=トルコ戦争に大敗を喫し、クチュク=カイナルジャ条約によって、黒海の北岸をロシアに譲り、黒海の自由通航権を認めた。1792年には再びロシア=トルコ戦争に敗れ、クリミア半島を割譲した。このようにオスマン帝国の弱体化から明らかになると、中東全域へのヨーロッパ諸国の侵略が開始された。

オスマン帝国の弱体化の原因は、繁栄を支えた中央集権体制の緩みにあった。第1には、スルタンが、遠征をはじめ軍務・政務に直接たずさわらなくなりハレム ❶ の皇后や宦官が国政に介入し、大宰相をはじめとする官僚の間には、賄賂・コネ・奢侈などの悪弊が横行した。このような状態は「魚は頭から腐る」というトルコの諺によく示されている。第2は、火器の需要がますます高まり、イェニチェリ yeniceri (歩兵軍団員)の数は16世紀の1万から4万に増大し、逆に地方のシパーヒー sipahi (騎士)は度重なる遠征の負担に耐えきれずティマール timar (封土)を手放すものが増え、ティマール制の機能は低下した。第3に、このことは軍事制度の問題にとどまらず、財政を圧迫し、地方の行政・財務機構の変化をもたらした。政府はティマール制にかわり、税の徴収を請負制(イルティザーム iltizam) ❷ にきりかえることによって、財政の改善をはかった。徴税請負人は農民や遊牧民に対ししばしば過酷な徴税をおこない、徴税権の終身請負や世襲によって、富を蓄積した。さらにチフトリキと呼ばれる大土地を所有し、小作人や農業労働者を用いて市場向けの商品作物の栽培・経営をおこなうものも現れた。18世紀には、バルカン・アナトリア・シリアの各地に、このようなかたちで富を蓄積し、地方の官職を握る有力家計が形成された。地方の社会秩序は、これらの名士(アーヤーン ayan)によって維持される反面、政府と土地名士、あるいは名士間の争いも激しくなっていった。

❶ ハレム:家屋内の女性専用の居室をさし、夫とその親族以外の成人男性の出入りは禁止された。

❷ 請負制(イルティザーム):オスマン政府は各種の徴税権をイスタンブルで競売し、落札したものは税額を前払いして徴税権を得た。

チューリップ時代

18世紀初め、開明的な大宰相イブラヒム=パシャ(位1718〜30)のもとで、西欧の文物が積極的に移入された時代をさす。ヨーロッパから再輸入されたチューリップが大流行し、オスマン王家・政府高官・文人は、日夜園遊会を催し、歌舞音曲にふけり、西欧趣味が謳歌された。

ナポレオンのエジプト遠征

西アジアの動向 エジプト

| エジプト | |

| 1798 | ナポレオンのエジプト侵入(〜99) |

| 1805 | ワッハーブ派、メディナ占領 |

| 1805 | ムハンマド=アリー、エジプトの実権を握る |

| 1818 | ムハンマド=アリー、ワッハーブ朝を滅ぼす |

| 1822 | ムハンマド=アリー、東スーダンを征服 |

| 1831 | 第1次エジプト=トルコ戦争(〜33) |

| 1839 | 第2次エジプト=トルコ戦争(〜40) |

| 1840 | ロンドン四国条約:ムハンマド=アリー、シリア放棄 |

| 1869 | スエズ運河完成 |

| 1875 | エジプト、スエズ運河会社の株式をイギリスへ売却 |

| 1876 | イギリス・フランス両国によるエジプトの財政管理 |

| 1881 | ウラービー運動(〜82):イギリス・フランス支配に抵抗するも失敗 マフディー運動(〜98):スーダンがマフディー国家樹立 |

| 1882 | イギリス軍、エジプトを占領、保護化 |

イギリスがインドへの植民地支配を強めるにつれ、その中継地としてエジプトの位置が重要となった。ナポレオンは、イギリスの進出をくじくために1798年みずから3万の兵を率いてエジプトへ遠征した。エジプトは、オスマン帝国の重要な税収源であり中央から派遣する総督の支配下にあったが、17世紀中には国土の多くは徴税請負(イルティザーム)にだされ、マムルーク軍人がこれを握り、政治の実権をめぐって総督とマムルーク軍人間の権力争いが続いていた。ナポレオンは、このような混乱状態を利用し、7月にピラミッドの戦いでマムルーク軍を撃破し、カイロに入城した。

フランス軍は、「エジプト人やムスリムの友」であることを宣言し、マムルーク勢力の一掃を企図し、指導的なウラマーやシャイフ(村長・部族長)などを集めて審議会を設置するなど、民心のとりこみをはかった。しかし、カイロ市民は1798年10月と1800年3〜4月の2回にわたり反乱をおこした。イギリスは、オスマン帝国を支援して連合軍を派遣し、1800年7月にフランス軍は降伏し、翌1801年のロンドン和平会議によってオスマン帝国の主権が回復した。

1803年にイギリス占領軍が撤退すると、エジプトの支配権をめぐり、オスマン帝国の派遣軍・マムルーク軍人、そして市民勢力の間で争いがくりひろげられた。このなかで、オスマン帝国がエジプトに派遣したアルバニア傭兵隊の司令官であったムハンマド=アリー Muhammad Ali (エジプト総督、位1805〜49)は頭角を現し、1805年5月に、対仏反乱の指導権を握っていたウラマーや商人などカイロ市民の支持をえて、総督(ワーリー wali )につき、オスマン帝国もこれを追認した。

ムハンマド=アリー朝

ムハンマド=アリーは、権力を握ると、まずマムルーク軍人を計略を用いて殺戮し、これにかわり徴兵制を導入し、西欧式の軍事技術をとりいれた近代的軍隊を創設した。検地を実施し(1813〜14)、徴税請負制(イルティザーム)を廃止し農地からの直接課税をおこなった。灌漑施設の整備によって農地を拡大し、綿花をはじめとする商品作物の作付けを強制し、これを専売制によって廉価で購入し、内外に販売して利を稼いだ。また、織物をはじめ機械制の近代工場を設立するなど、富国強兵・殖産興業政策を推進した。このような政策に必要な人材の供給のため、お雇い外国人のほか、各種の専門学校や印刷所を設立し、ウラマーにかわる新知識人層が育成された。

対外政策の面では、新編制の軍を用いて海外派兵をくりかえした。1811年には、オスマン帝国スルタンの命をうけ、アラビア半島の聖地メッカを押さえるワッハーブ王国の討伐のため長子イブラーヒームを派遣し、首都ダルイーヤを陥落させた(1818)。続いて1818〜20年にはスーダンを征服し、奴隷交易をはじめ諸権益を独占し、エジプト近代化のための財源とした。

ムハンマド=アリーは、このような遠征の成功によって自信を深め、1824年には、スルタンの要請に応えて、ギリシア独立戦争の鎮圧のためにペロポネソス半島へ出兵した。31年にはこの出兵の代償として約束されていたシリアの領有を要求して、シリアに遠征し、オスマン軍を破って北上し、西アナトリアまで侵入した。あわてたオスマン帝国側は、ロシア、そして英・仏の介入を要請し、33年キュタヒヤ条約 Kütahya を結び、ムハンマド=アリーにシリアの領有を認めた。39年には、オスマン帝国からの完全独立を求めて再び戦火が切られ、エジプト海軍はイスタンブルに迫った。1840年イギリス・ロシアなどがロンドン四国条約を結んでこれに介入し、英軍に敗れたムハンマド=アリーは条約の要求をのみ、総督職の世襲権とひきかえにシリアから撤退し、兵力は大幅に削減された。列強に対するこの敗北によっって、ムハンマド=アリーの富国強兵策は挫折し、また貿易の国家独占を改め、国内市場を解放することとなった。

ウラービー運動と英仏の植民地支配

マグリブ(北アフリカ)では、チュニジア・アルジェリア・リビアが16世紀にオスマン帝国の支配下に入り、やがて土着化したトルコ系軍人が実権を握るようになっていたが、19世紀以降フランスがここに進出した。チュニジアでは、19世紀中葉からオスマン帝国やエジプトにならい上からの近代化がおこなわれていたが、フランスは1881年に、チュニスの軍事占領をきっかけにして、チュニジアを保護国とした。

ロッコは、アラウィー朝 Alawi (1631〜)のもとでオスマン帝国やヨーロッパ諸国からの独立を保ったが、19世紀半ばから不平等条約を結ばされ、1912年のフェス条約によってフランスの保護国となった。

オスマン帝国の改革

1792年のロシア=トルコ戦争の敗北によって、クリミア半島を奪われると、スルタン・セリム3世 Selim III (位1789〜1807)は、「新制」と呼ばれる改革案を発表し、西欧式の新軍団を設置し、その財源にあてるため、アーヤーン ayan (名士層)から徴税請負権を没収しようとした。これに対し、既得権の侵害を恐れたイェニチェリ軍団は、マフムト2世 Mahmut II (位1808〜39)を擁立し、アーヤーン勢力の削減に努めた。1862年には、イスタンブル市民の支持を背景にイェニチェリ軍団を解散して西欧式の常備軍団を編成し、イェニチェリ軍団と深い関係を持っていたベクタシュ教団を閉鎖した(①イェニチェリ軍団の解体)。また西欧の技術の習得のための各種学校を開設し、大宰相の権限を分散し、スルタンへの権力集中をはかった。このような改革は、西欧化によってヨーロッパ諸国の圧力をかわし、内部的にはスルタンの権力集中をはかるものであった。

1821年にギリシア人を中心とした独立運動がおこると(ギリシア独立戦争)、鎮圧のためにスルタンはムハンマド=アリーに出兵を要請した。これに英・仏・露諸国が介入し、ナヴァリノの海戦 Navarino (1827)においてオスマン帝国と・エジプト軍を破り、1829年のアドリアノープル条約 Adrianople によって、ギリシアの独立が認められた。ムハンマド=アリーは、シリア領有を主張して2回にわたりオスマン帝国と戦火を交え、オスマン帝国は、33年にシリアを割譲したうえ、ロシアにダーダネルス海峡の自由通行を認めた。39年の第2次エジプト=トルコ戦争では、イスタンブルにエジプト艦隊が迫り、急逝したマフムト2世のあとをついだアブデュル=メジト1世 Abdülmecid I (位1839〜61)は、英・仏の支援をえるために「ギュルハネ勅令」 Gülhane を発布し、より徹底した改革をおこなう姿勢を示した。一連の改革はタンジマートと呼ばれる。

改革は、地方では徴税請負権をもつアーヤーンなどの抵抗にあって実施されず、また改革の不徹底は、バルカンの非ムスリムの不満の種となり、ブルガリアなどで民族蜂起がおこった。ロシアは、帝国内のギリシア正教徒の保護を口実にクリミア戦争をおこし(1853)、オスマン帝国は英・仏らの支援をうけて勝利をえたが、パリ条約(1856)の締結にあたって、いっそうの改革を約束させられた。56年の改革勅令では、非ムスリム住民の諸権利が細かく保証され、土地法(1856)・民法(1869〜76)などの法制改革が進んだ。

オスマン帝国歴代君主一覧

オスマン帝国君主一覧

| 代 | 肖像 | 名 | 在位 | 続柄 |

|---|---|---|---|---|

| 1 |  | オスマン1世 1258年 - 1326年 | 1299年 - 1326年 | |

| 2 |  | オルハン 1281年? - 1362年? | 1326年 - 1362年? | 先代の子 |

| 3 |  | ムラト1世 1326年? - 1389年 | 1362年? - 1389年 | 先代の次男 |

| 4 |  | バヤズィト1世 1360年 - 1403年 | 1389年 - 1402年 | 先代の子 |

| 5 |  | メフメト1世 1389年? - 1421年 | 1413年 - 1421年 | 先代の子 |

| 6 |  | ムラト2世 1404年 - 1451年 | 1421年 - 1444年 | 先代の子 |

| 7 |  | メフメト2世 1432年 - 1481年 | 1444年 - 1446年 | 先代の子 |

| - |  | ムラト2世(復位) | 1446年 - 1451年 | |

| - |  | メフメト2世(復位) | 1451年 - 1481年 | |

| 8 |  | バヤズィト2世 1447年 - 1512年 | 1481年 - 1512年 | 先代の長男 |

| 9 |  | セリム1世 1465年 - 1520年 | 1512年 - 1520年 | 先代の子 |

| 10 |  | スレイマン1世 1494年 - 1566年 | 1520年 - 1566年 | 先代の長男 |

| 11 |  | セリム2世 1524年 - 1574年 | 1566年 - 1574年 | 先代の子 |

| 12 |  | ムラト3世 1546年 - 1595年 | 1574年 - 1595年 | 先代の子 |

| 13 |  | メフメト3世 1566年 - 1603年 | 1595年 - 1603年 | 先代の子 |

| 14 |  | アフメト1世 1590年 - 1617年 | 1603年 - 1617年 | 先代の子 |

| 15 |  | ムスタファ1世 1592年 - 1639年 | 1617年 - 1618年 | 先代の弟 13代メフメト3世の子 |

| 16 |  | オスマン2世 1604年 - 1622年 | 1618年 - 1622年 | 先代の甥 14代アフメト1世の子 |

| - |  | ムスタファ1世(復位) | 1622年 - 1623年 | |

| 17 |  | ムラト4世 1612年 - 1640年 | 1623年 - 1640年 | 先代の甥 14代アフメト1世の子 |

| 18 |  | イブラヒム 1615年 - 1648年 | 1640年 - 1648年 | 先代の弟 14代アフメト1世の子 |

| 19 |  | メフメト4世 1642年 - 1693年 | 1648年 - 1687年 | 先代の子 |

| 20 |  | スレイマン2世 1642年 - 1691年 | 1687年 - 1691年 | 先代の弟 18代イブラヒムの子 |

| 21 |  | アフメト2世 1643年 - 1695年 | 1691年 - 1695年 | 先代の弟 18代イブラヒムの子 |

| 22 |  | ムスタファ2世 1664年 - 1703年 | 1695年 - 1703年 | 先代の甥 19代メフメト4世の子 |

| 23 |  | アフメト3世 1673年 - 1736年 | 1703年 - 1730年 | 先代の弟 19代メフメト4世の子 |

| 24 |  | マフムト1世 1696年 - 1754年 | 1730年 - 1754年 | 先代の甥 22代ムスタファ2世の子 |

| 25 |  | オスマン3世 1699年 - 1757年 | 1754年 - 1757年 | 先代の弟 22代ムスタファ2世の子 |

| 26 |  | ムスタファ3世 1717年 - 1774年 | 1757年 - 1774年 | 先代の従弟 23代アフメト3世の子 |

| 27 |  | アブデュル=ハミト1世 1725年 - 1789年 | 1774年 - 1789年 | 先代の弟 23代アフメト3世の子 |

| 28 |  | セリム3世 1761年 - 1808年 | 1789年 - 1807年 | 先代の甥 26代ムスタファ3世の子 |

| 29 |  | ムスタファ4世 1779年 - 1808年 | 1807年 - 1808年 | 先代の従弟 27代アブデュル=ハミト1世の子 |

| 30 |  | マフムト2世 1785年 - 1839年 | 1808年 - 1839年 | 先代の弟 27代アブデュル=ハミト1世の子 |

| 31 |  | アブデュル=メジト1世 1823年 - 1861年 | 1839年 - 1861年 | 先代の子 |

| 32 |  | アブデュル=アジーズ 1830年 - 1876年 | 1861年 - 1876年 | 先代の弟 30代マフムト2世の子 |

| 33 |  | ムラト5世 1840年 - 1906年 | 1876年 | 先代の甥 31代アブデュル=メジト1世の子 |

| 34 |  | アブデュル=ハミト2世 1842年 - 1918年 | 1876年 - 1909年 | 先代の弟 31代アブデュル=メジト1世の子 |

| 35 |  | メフメト5世 1844年 - 1918年 | 1909年 - 1918年 | 先代の弟 31代アブデュル=メジト1世の子 |

| 36 |  | メフメト6世 1861年 - 1926年 | 1918年 - 1922年 | 先代の弟 31代アブデュル=メジト1世の子 |