ササン朝 Sāsān A.D.224〜A.D.651

イラン高原南部のファールス地方を本拠にしたイラン系の王朝。都はクティフォン。アケメネス朝の後継者を名乗りゾロアスター教を国教と定める一方で、パルティアの諸制度を踏襲した。ローマ・東ローマと抗争をくりかえしながらも繁栄を続け、ホスロー1世の時代にエフタルを破って最盛期を迎えた。7世紀に勃興してきたイスラーム勢力によって滅ぼされた。

ササン朝

イラン高原南部のファールス地方を本拠にしたイラン系の王朝。都はクティフォン。アケメネス朝の後継者を名乗りゾロアスター教を国教と定める一方で、パルティアの諸制度を踏襲した。ローマ・東ローマと抗争をくりかえしながらも繁栄を続け、ホスロー1世の時代にエフタルを破って最盛期を迎えた。7世紀に勃興してきたイスラーム勢力によって滅ぼされた。

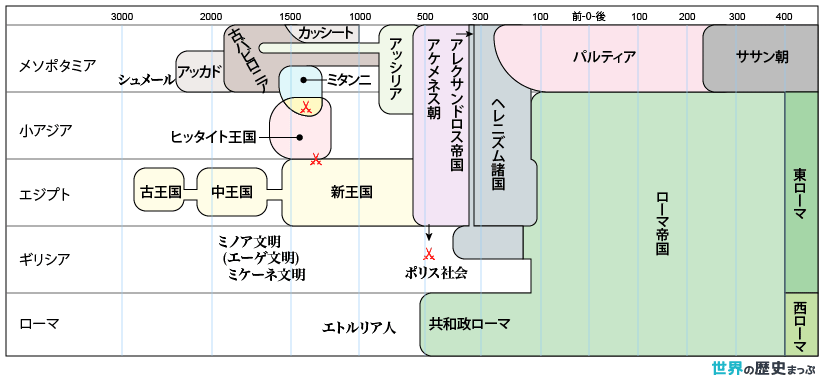

オリエントと地中海世界

古代オリエント世界

オリエント世界の風土と民族

西アジアでは、アレクサンドロス帝国の分裂後、ギリシア系のセレウコス朝、バクトリアがおこった。ついでイラン系のパルティアがおこり、東西貿易の利益を独占して繁栄した。パルティアを倒して成立したイラン系のササン朝は、ゾロアスター教を国教と定めイランの文化的伝統の復活を目指すとともに、インドやギリシア・ローマ文化の影響をうけ高度な国際的文化を形成した。その文化は7世紀以後のイスラーム文化にも影響を与えた。

ササン朝

ササン朝(224年〜651年)は、アルダシール1世がパルティアを倒してクテシフォンを都に新しく開いた王朝である。

アケメネス朝の根拠地であったフォールス地方のペルセポリス付近からおこって、農耕イラン人を勢力基盤としていた。アケメネス朝治下のペルシア帝国の復興をめざし、イラン民族の伝統宗教であるゾロアスター教を国教に定めて、国家の統一と中央集権制の確立をはかった。その目標を実現に移したのがシャープール1世で、「イラン人および非イラン人の諸王の王」と称し、東方ではクシャーナ朝滅ぼしてインダス川西岸まで領土を広げ、西方ではシリアに遠征してローマ軍を破り、260年には軍人皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした。

また東西交易の利益の独占をねらって、海陸で積極的な政策がとられた。ペルシア湾からインドにいたる航路は整備され、インド洋ではギリシア系ローマ商人が撤退したあとの商権を巡ってペルシア商人とエチオピアのアクスム商人が争った。アクスム王国は3世紀にはアラビア南西部にまで勢力をのばし、紅海の制海権を握ったあと、インドへの進出をはかっていたのである。他方、陸上ではハトラをはじめとする隊商都市が相次いで征服され、次の世紀に入ると、隊商路を脅かすアラブ遊牧民を討伐するため、アラビア半島内部にまで遠征が行われるようになった。

ペルシア商人とアクスム商人

6世紀の東ローマ帝国の歴史家・プロコピオスの伝えるところによると、ササン朝をつうじて、シルク・ロード経由で中国の絹を入手することを嫌ったユスティニアヌス帝は、同盟国のアクスムの王に、インド経由で絹を輸入してくれるよう依頼した。しかしその当時インド西岸の諸港においては、ペルシア商人の勢力がアクスム商人のそれを上回っていたため、絹はペルシア商人によって買い占められ、ユスティニアヌスは海路によって絹を入手することができなかったという。

しかし5世紀から6世紀にかけて、中央アジアの遊牧民エフタル族の侵入と、原始共産主義的思想を説くマズダク教の流行で、国家と社会は混乱した。

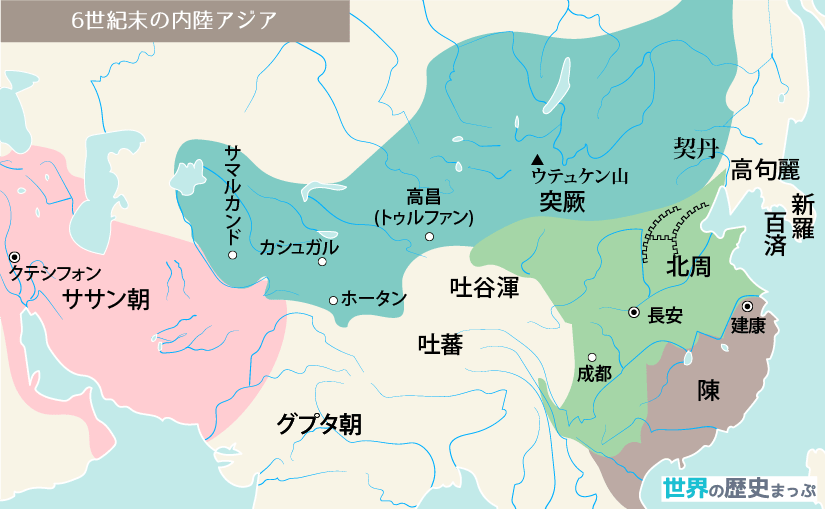

これを収拾したのがササン朝最大の英主といわれるホスロー1世である。ホスロー1世は東ローマ帝国ユスティニアヌスと対抗して西方での戦いを優勢に進める一方で、トルコ系遊牧民の突厥と同盟を組んで、エフタルを挟撃して滅ぼした。またマズダク教を弾圧し、税制・軍制の改革や官僚制の整備といった内政にも力を注いだので、国力は回復しササン朝は最盛期を迎えるにいたった。

アラブの進出

ラクダ遊牧民としてのアラブは、すでに紀元前9世紀のアッシリアの記録に現れる。

北アラビアからシリアへかけての砂漠にいたアラブは、しだいに周辺のオアシスに定着し、隊商貿易に従事して有力な都市民となるものもでてきた。南から波状的に押し寄せる新しい移住者を迎え入れ、彼らの勢力は次第に強大となり、従来はアラム人が優勢であった地域も徐々にアラブ化されていった。

アラブの代表的な隊商都市としてペトラ、パルミラ、ハトラなどをあげることができる。

経済的な理由で始まった南アラビアから北へ向けての民族移動は、4世紀以降一層その勢いを増したので、ササン朝にとってもローマにとっても大きな脅威となった。やがて両帝国はみずからの武力でこれを撃退するよりも、金銭を与えてその一部を懐柔し、砂漠の国境警備を肩代わりさせる方法をとった。しかしイスラムの旗のもとに終結するアラブの前に、いずれの帝国も撤退することになる。

元来はアラム系の隊商都市であったが、のちにアラブ系の住民が多数を占めるにいたった。3世紀後半にゼノビア女王に率いられて、一時ユーフラテス川からナイル川に渡る地域を占領したが、ローマ軍に敗れて237年に破壊された。

経済の基盤であった中継貿易が、ギリシア系商人のインド洋進出によって不振に陥ったため、灌漑施設の維持管理が困難になって農地も荒廃した。

パルティアとササン朝の文化

ササン朝の文化

ササン朝になると、民族宗教のゾロアスター教が国教とされ、経典『アヴェスター』が編纂されるなどして、アケメネス朝以来のイランの文化的伝統が復活した。しかし一般に王たちが民間の宗教には寛容であったため、国内には仏教徒やキリスト教徒、それにユダヤ教徒もかなりいた。

3世紀にはゾロアスター教・キリスト教・仏教などを組み合わせた独自の救済宗教(マニ教)がマニによって創始された。この宗教はやがて国内では異端として弾圧されたので、地中海世界や中央アジア(とくにウイグル人によって信仰された)、さらには中国(唐)へも伝わった。

キリスト教も一時弾圧されたが、431年のエフェソスの公会議でネストリウス派が異端とされると、ササン朝は敵国ローマの反体制分子としてネストリウス派教徒をうけいれるようになった。このようにササン朝のキリスト教政策は、ローマとの関係に左右されることが多かった。ネストリウス派はこのあと東方への布教を積極的におこなった結果、中央アジアを経て中国(唐朝)にまで伝播して景教と呼ばれる一方で、ペルシア湾を経てインドにまで広がった。

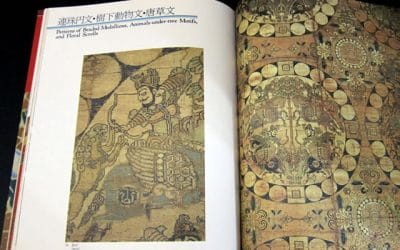

ササン朝時代には建築・美術・工芸の発達がめざましかった。それもアケメネス朝以来のイランの伝統的な様式に、インドやギリシア、ローマの要素が加味されて国際的な性格を備えていた。

磨崖の浮き彫りや漆喰を使った建築にすぐれた手腕を発揮しているが、もっともよく知られているのは工芸美術で、金・銀・青銅・ガラスを材料とする皿、盃、水差し、香炉、鳥獣・植物の模様を織りだした絹織物、彩釉陶器などがとくに優れている。

ササン朝美術の様式や技術は、次のイスラム時代に継承されるとともに、西方では東ローマ帝国を経て地中海地方に、東方では南北朝・隋唐時代の中国を経て、飛鳥時代・奈良時代の日本にまで伝来して、各地の文化に影響を与えた。

日本では、正倉院の漆胡瓶や白瑠璃碗(カットグラス)、法隆寺の獅子狩文様錦などが、その代表例である。

ササン朝と法隆寺の「獅子狩」図案

Source: 染司よしおか工房だより

バクトリアとパルティア

パルティアにとって最大の敵となったのは、東方進出をはかるローマであった。両国間には一進一退の小競り合いが続いたが、パルティアの国力はしだいに衰退し、ついに224年、ササン朝によって滅ぼされた。

ローマ世界

専制ローマ帝国

4世紀後半、帝国はササン朝の侵入をうけ、フラウィウス・クラウディウス・ユリアヌス帝は東方遠征中に戦死し、また北方と西方には民族大移動(ゲルマン人の大移動)が生じ、ゴート族などの新興ゲルマン人の侵入がさかんで、378年のハドリアノポリスの戦いではウァレンス帝が戦死した。ガリア・スペインにはバガウダエと呼ぶ貧農の反乱が、北アフリカにはキリスト教の異端キルクムケリオーネスの騒乱がおこるなど、帝国の内憂外患は深刻化していった。

- 専制ローマ帝国 – 世界の歴史まっぷ

ローマ帝国へ

3世紀半ばからは各地の軍団がそれぞれ皇帝をたてて抗争する事態となった(軍人皇帝時代 235〜284)軍事力偏重によって都市が圧迫を受け、ことに西方ではゲルマン人のたびかさなる侵入で荒廃が進んだ。東方でも226年に建国したササン朝ペルシアが国境を脅かし、ウァレリアヌス(ローマ皇帝)はそのために捕虜とされるありさまだった。まさに帝国は「3世紀の危機」を体験していたのである。

キリスト教の発展

ネストリウス派はササン朝をへて唐代の中国に伝えられ、景教と呼ばれた。また東方ではキリストが神的性質と人間的性質を完全にひとつの本質としてもつと主張する単性説も盛んになり、カルケドン公会議(451)で異端とされたが、それ以後もエジプトのコプト派はエチオピア・シリア・アルメニアの一部で単性説を奉じた。