北条時宗 ほうじょうときむね( A.D.1251〜A.D.1284)

鎌倉幕府大8代執権。1268(文永5)年、フビライから高麗を仲介して朝貢を求める国書が届くと、北条政村ら一門の長老たちに支えられて時宗は元への対応を指揮するため、18歳の若さで執権の座に就いた。2度の侵攻(文永・弘安の役)を撃退した。しかし、御家人たちに恩賞を給与する余力はなく、奉公に対する恩賞という封建社会第一の原則が崩れ、国難を乗り越えた代償は大きかった。

北条時宗

国難を乗り越えた代償の大きさ

外圧を利用してつかんだ鎌倉幕府の最盛期

1268年(文永5)、蒙古帝国から国書が届いた。朝廷は書面にあった「兵をもちふる」という言葉に慄然とした。しかし、この言葉を威嚇と受け取った朝廷は、国書を黙殺することに決める。「国書、受理せず」の回答を受け取った幕府は、蒙古襲来という非常時に備えるため、九州方面の兵備を整える。そして、北条氏嫡流を執権に据え、御家人統制を強化しようと図った。未曾有の国難を前にして執権となったのが、北条時宗である。ときに18歳。気鋭の青年であった。

蒙古侵攻の前に、国をひとつにまとめなければならない。それには国内の不穏分子の一掃が第一と、時宗は考えた。反鎌倉派の一門の名越時章とその弟・教時を誅殺し、時宗の執権就任に不満をもつていた北条時輔も殺して後難を断つ。さら非御家人に対しても大規模な権利を掌握して、挙国一致体制を築き上げた。

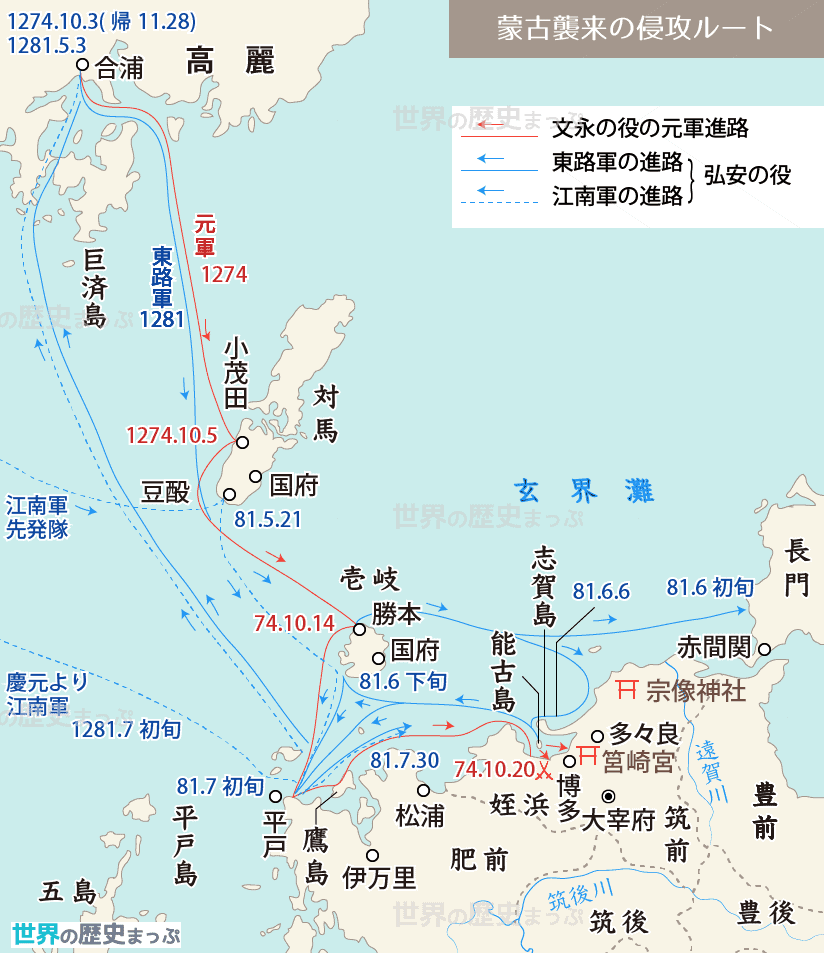

1274年(文永11)、3万を超える蒙古軍が対馬を襲い博多に上陸。集団戦法をとる蒙古軍に対し、一騎打ちで臨む日本軍は大いに苦しんだ。戦況は蒙古軍有利に進むが、日本軍はじぶとく、暴風雨もあって、蒙古軍は退却した。これが文永の役である。

1281年(弘安4)、再び蒙古軍が襲来(弘安の役)。兵カ10万超、3500艘を超える大船国である。このときも西国の御家人たちが奮戦、「風が舟を破る」ほどの暴風雨がまたしても襲い、蒙古軍は逃げ帰った。

2度の蒙古襲来という国難を乗り越えられたのは、西国の御家人たちの奮戦が第一である。しかし、時宗が豪腕をもって国論をまとめあげたからこそなし得たことであった。しかし、その後、十分な褒美を御家人に与えることができず、時宗死後、支配体制は弱体化していった。

ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで

中世社会の成立

蒙古襲来と幕府の衰退

蒙古襲来

1268(文永5)年、フビライは高麗を仲介として国書を日本に送り、朝貢を求めてきた。幕府は返書を送らぬことに決し(外交権は朝廷ではなく幕府がもっていた)。西国の守護たちに「蒙古の凶心への用心」を指令した。北条本家の北条時宗(1251〜84)が北条政村(1205〜73)ら一門の長老たちに支えられて18歳の若さで執権の座につき、元(王朝)への対応を指揮することになった。フビライは翌1269(文永6)年、再び国書を届けた。朝廷は元(王朝)の要求は拒否するにせよ返書を送ることを提案し、草案まで作成したが時宗は断固としてこれを拒絶した。1271(文永8)年、元の使者張良弼(1217~86)が九州に到来し、入貢を強く迫った。時宗はまたも元(王朝)の国書を黙殺するとともに、九州地方に所領をもつ東国御家人に、九州に赴いて「異国の防御」にあたることを指令し、筑前・肥前の防衛を厳重にした。

1274(文永11)年10月、元(王朝)は忻都(生没年不詳)・洪茶丘(1244〜91)を将とし、元兵2万と高麗兵1万を兵船900隻に乗せ、朝鮮南端の合浦(馬山浦)を出発させた。元軍は対馬に上陸して守護代の宗資国(?〜1274)を敗死させ、壱岐・松浦を襲い、博多湾に侵入した。幕府は筑前守護の少弐資能(1198〜1281)・少弐経資父子を大将とし、九州の御家人たちを動員してこれを迎え撃った。元軍の集団戦法や「てつはう」と呼ばれた火器の前に、一騎打ち戦法を主とする日本軍は非常に苦戦し、大宰府近くの水城まで退却した。元軍は日没とともに船に引き返したが、その夜暴風雨もあって、多くの兵船が沈没した。大損害をこうむった元軍は合浦へ退却していった。この事件を文永の役と呼ぶ。

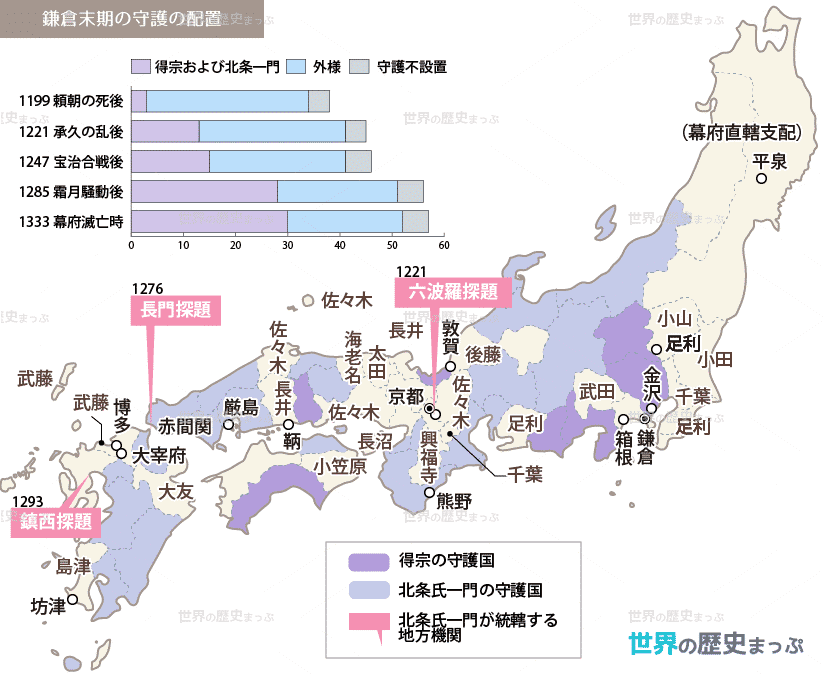

フビライは日本征服の望みを捨てず、1275(建治元)年には使者杜世忠(1242~75)をを長門へ送った。北条時宗は使者5人を鎌倉で切り捨てて抗戦の意思を内外に示すとともに、博多湾岸など九州北部の要地を御家人に警備させる異国警固番役を設け、博多湾沿いには石造の防塁を構築して元(王朝)の襲来に備えた。長門・周防・安芸の御家人には長門警固番役を課し、長門国守護には北条氏一門を任じて、これを指揮させた。長門国守護は一般に長門探題と称された。また山陽・山陰・南海3道諸国に対して、御家人・非御家人の区別なく、守護の指揮のもとに異国防護にあたることが指令された。従来、貴族や寺社などの荘園に住む「本所一円地の住人」は幕府の命令の及ばない存在であった。しかし、強大な外敵との戦いという緊張事態を迎え、彼らは守護の指揮下に配置され、本所に上納されるべき年貢は兵粮米として徴集させた。幕府の力は「本所一円地」にも強く働くようになった。これは幕府が全国の統治権者へと成長していくうえで、大きな画期の一つであった。

1276(建治2)年に南宋を滅ぼしたフビライは、1281(弘安4)年に2度目の日本遠征軍を送った。金忻・洪茶丘の率いる東路軍は元・高麗・江北の兵4万、宋の降将范文虎(生没年不詳)率いる江南軍は降伏した南宋の水軍を中心とする江南地方の兵で、10万と称していた。5月に朝鮮の合浦を船出した東路軍は、対馬・壱岐を侵し、 6月に博多湾に攻め込んだ。十分に準備をしていた日本の武士たちは奮戦して敵の上陸を阻止し、東路軍はいったん肥前の鷹島に退いて江南軍の到着を待った。寧波を出発した江南軍は7月に日本近海に姿を現し、東路軍と合流して総攻撃の態勢を整えた。ところがまさにそのとき、大型の暴風雨が元(王朝)の大船団を襲った。元船4000隻の大半が沈み、兵たちは溺死した。日本軍は台風がおさまるのを待って鷹島を攻撃し、多くの捕虜を得た。元軍は4分の3を失い、無事に帰った者は3万人に足りなかったといわれる。この事件を弘安の役といい、文永の役と合わせて、再度の元の来週を蒙古襲来(のちに元寇と呼ばれる)と呼んでいる。

蒙古襲来後の政治

2度にわたる元軍の来攻を退けたものの、いつ3回目の攻撃が実行されるか、 まったく予測できなかった。幕府は異国警固番役を続けて御家人に課し、沿岸の警備にあたらせた。また当時はすでに機能しなくなっていた鎮西奉公にかわり、鎮西探題を博多において、北条氏一門をこれに任じた。鎮西探題は六波羅探題に準じたもので、九州の御家人の統括と訴訟の裁許を管掌した。九州の政治的中心は、これを機に大宰府から博多に移行した。

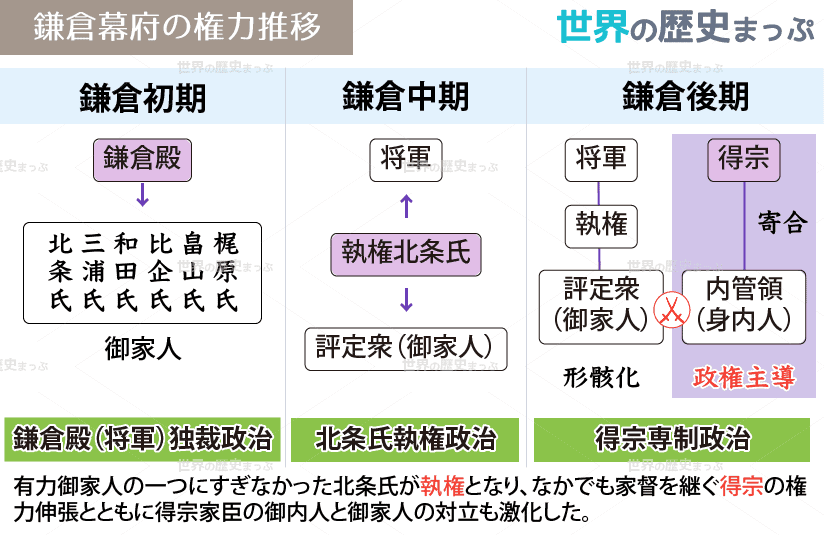

幕府内部では北条氏の力がますます大きくなっていった。すでに北条時頼の執権時に、評定衆による合議にはからず、私邸で一門の秘密会議を開いて重要事項を決定することがあった。この傾向は彼の子北条時宗の代にはいっそう顕著になり、対モンゴルの方策にしても、時宗は評定衆や有力御家人に相談することなく、私的に一門や近臣の意見を聞いて独断的に決めていった。こうして北条氏の本家、すなわち得宗を中心とする専制体制が姿を現してくる。評定衆や引付衆の要職には、北条氏一門の者が多く就任した。諸国の守護職も、有力御家人はさまざまな口実で任を解かれ、かわりに名越・極楽寺・金沢・大仏らの北条氏一門の各氏が任命された。蒙古襲来に際しては防衛力の整備を理由として、九州・山陽・山陰地方にかけて、そうした守護交替が頻りであった。北条氏は幕府減亡時までに、30カ国以上の守護職を手中にしている。北条氏の躍進とともに北条氏の家臣の地位も向上し、 とくに得宗の家臣は御内人と呼ばれ、有力な御内人は幕府政治に関与するようになった。

時宗の執権時、幕府には彼のほかに2人の実力者がいた。有力御家人の安達泰盛(1231~85)と、御内人首座(内管領という)の平頼綱(?~ 1293)である。両者は勢力争いを続けていたが、調停役をつとめていた時宗が1284(弘安7)年に33歳の若さで死去すると、対立はにわかに激化し、よく1285(弘安8)年11月、平頼綱は兵を集めて安達泰盛一族を滅ぼした。この事件を、発生した月にちなんで霜月騒動と言う。北条時宗の子の北条貞時(1271〜1311)は父の手法を継承し、得宗家に権力を集中させていった。御家人の代表者が政治に関与する機会はますます減少し、得宗と得宗を支える一門・御内人による得宗専制政治が確立したのである。

参考

北条氏・源氏・藤原北家・皇室系図