徳川家康 とくがわいえやす( A.D.1542〜A.D.1616)

戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。江戸幕府の初代征夷大将軍(在位1603〜1605)。幼名竹千代。江戸幕府を創設し、駿府に引退後も大御所として実権を掌握。関ケ原の戦いに勝利し、1世紀以上にもわたった戦国時代を終わらせて江戸に幕府を開く。続いて大坂の陣で豊臣家を滅ばし、元和優武を実現。以後約260年間におよぶ戦乱のない時代をつくった。

徳川家康

(在位1603〜1605)

天下を狙う秀吉と虚々実々の駆け引き展開

秀吉に臣従するが影響力は保持

徳川家康は山崎の戦い後、領国駿河にいて、天下人への道を邁進する豊臣秀吉の出方をうかがっていた。そこに織田信長の次男の織田信雄が助力を請うてきた。「ここらで一度、秀吉を叩いておく必要があるだろう」家康は信長の遺児を助けるという大義名分のもとに出兵、小牧・長久手の戦いが開始される。

徳川家康は豊臣秀吉軍を長久手で散々に打ち破るが、致命的な打撃を与えるにはいたらず、戦いは膠着状態となる。戦いが長引くと天下統一が困難になると判断した秀吉は、家康との正面決戦をさけるべく信雄と和睦。大義を失った家康は撤退した。

しかし、両者は完全に和睦したわけではなかった。そんな中、家康を驚愕させる事件が起こる。重臣の石川数正が大坂へ出奔したのだ。家中の機密が秀吉に漏れてしまつたわけで、家康は軍制の転換などを余儀なくされる。上洛要請になかなか応じない家康を、なんとしても懐柔したい秀吉は、他家に嫁いでいた妹の朝日姫を離縁させ、家康の正室に差し出す。さらに母の大政所まで人質に送ってきたため、これ以上は引き延ばせないと判断した家康は上洛。小牧。長久手から2年を経て、ついに秀吉に臣従したのだった。かくして家康と秀吉の戦いは政略上では秀吉の勝利に終わった。しかし、家康もまた簡単に屈しなかつたことを周囲に示すことで、ゆるぎない地位を確保することに成功。秀吉の死後、天下取りへと動き出すこととなる

ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで

時代背景

天下分け目の戦い天下を狙う家康、覇王への道

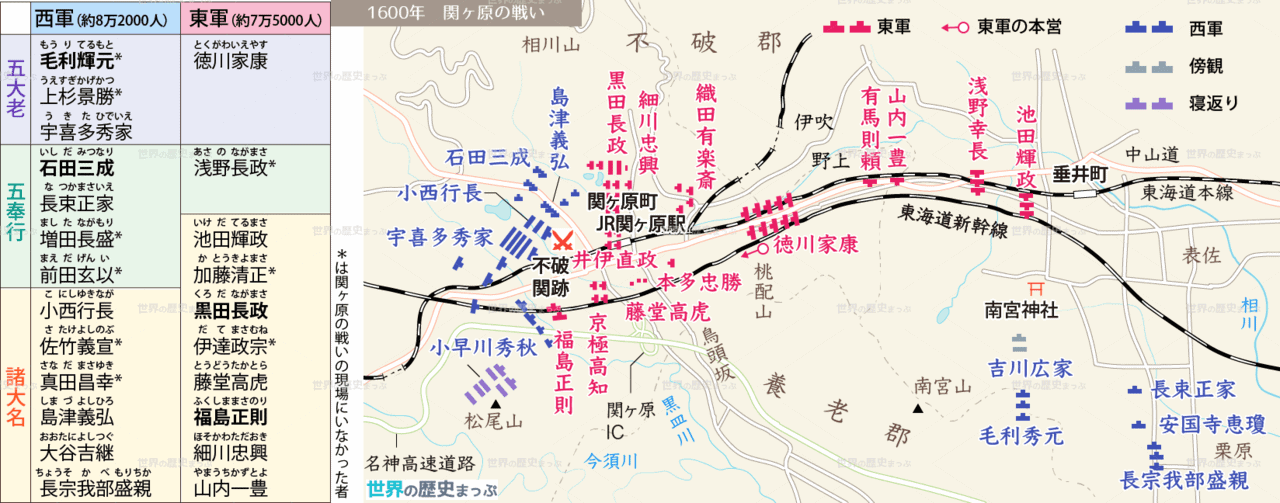

豊臣秀吉死後、政権掌握をめぐり、徳川家康派(東軍)と石田三成を中心とする豊臣派(西軍)が争った。

豊臣秀吉が死んだとき、子の豊臣秀頼はまだ六歳だった。「五奉行一の実力者」などといわれた石田三成は、五大老・五奉行が秀頼を盛り立てていけば、豊臣政権の世襲でやっていけると考えた。ところが、かつて、織田信長の死後、信長の遺児たちを押しのけて天下を奪い取っていった豊臣秀吉のことを見ていた徳川家康は、「今度は自分の番」と考えたのである。ここに、「天下はまわりもち」と考える徳川家康と、豊臣政権の秀頼への世襲を既定路線とみる三成との対立は必然的なものとなった。実は、この対立の火種となるものは、すでに豊臣秀吉の生前からくすぶっていたのである。秀吉家臣団の武功派、すなわち分断派と、吏僚派、すなわち文官派の対立である。家康はこの両派の対立を上手に使いながら豊臣政権の簒奪に動き始めた。これが関ヶ原の戦いということになる。

関ケ原の戦いは、結果的にみると、1600年(慶長5)9月15日の1日で決着がついている。そのため、「なんで三成は負けるとわかっているような戦いに突っっ込こんでいったのか」と、三成非難の声もあがっているのは事実である。しかし、これは結果であって、東軍・西軍、それぞれに与した武将たちは、それぞれの陣営が勝つと思って参陣しており、実際に戦っている。ただ、家康方の根まわしが勝っていたということになろう。このあと、家康は念願の征夷大将軍に任命され、幕府を開くことになるが、幕藩体制の基礎を固めるうえでとくに大きな意味をもったのが、関ヶ原の戦い後の論功行賞とセットで行われた大名の配置であった。

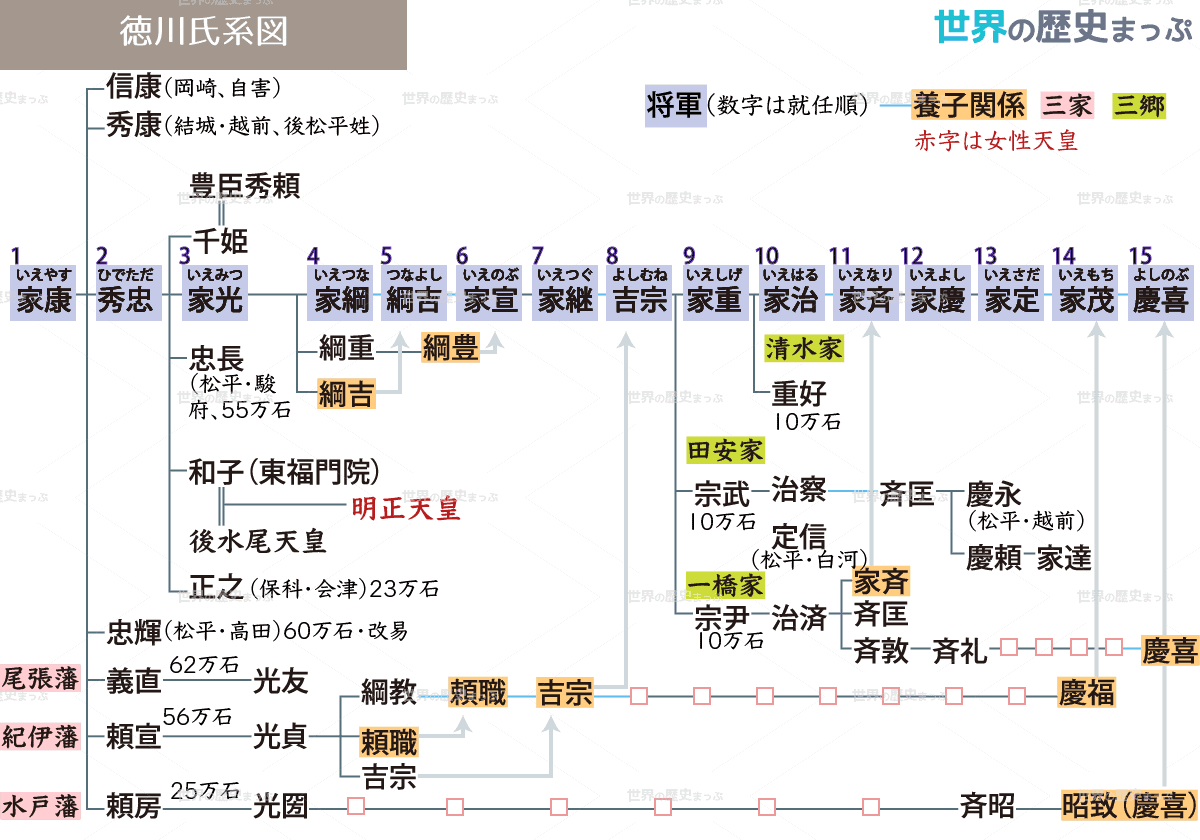

西軍に属した大名の改易・減封、東軍に属した大名の加増・転封が進められ、その結果、反徳川の諸大名の力が極端にそがれ、親徳川の大名の力が増幅されることになり、反徳川と親徳川の力関係が、それまでのような相対的なものではなく、絶対的なものとなっていったのである。とくに、新たに創出された親藩・譜代大名が、こののち、徳川幕藩体制に大きな位置を占めることとなる。ところが、徳川家康は、せっかく手にした征夷大将軍の職をたった2年で子の徳川秀忠に譲っている。ふつうに考えれば、若い頃から苦労に苦労を重ねて得た将軍職である。死ぬまでその地位にしがみつきたいところであろう。しかし、家康はあっさり2年で譲ってしまった。政権に執着しなかったわけではない。むしろ逆で、徳川政権永続のための政権委譲だったのである。

周知のように、大坂城には秀頼と淀殿がいた。大坂方では家康の征夷大将軍就任は、秀頼が成人するまでの″つなぎ″と考えていたらしい。成人して、秀吉のときのように関白となるのか、あるいは家康の孫娘を妻としている秀頼がつぎの将軍に就くと考えていたのかわからないという側面があるが、いずれにせよ、家康が死ねば、政権はまた豊臣方に戻ってくるという期待を抱いていたことは確かである。つまり、このときの将軍交代劇は、そうした豊臣方が抱いていた期待をつぶす狙いもあったことになる。したがって、そのあと、家康が大御所となって駿府城に入るわけであるが、その駿府城は、大坂方との戦いとなったき、

江戸に向かって攻め上る豊臣軍をそこでくいとめるための防御の城としての意味あいももたせていた。それまで駿府の町中を乱流していた安倍川の流れを一つにまとめて駿府城下の西に流し、自然の堀としているのである。

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、将来の禍根となる豊臣家を滅ぼすことを決意。圧倒的兵力を率いて総攻撃をしかける。

そして、長期政権のための最後の総仕上げとして取り組んだのが大坂の陣であった。豊臣家のような大名を残しておくことは得策ではなく、方広寺の鐘銘に難くせをつけ挑発したのもそのためだったわけである。

長き戦乱の世を収めた関ヶ原の戦いと大坂の陣

豊臣秀吉の死後わずか2年で勃発した関ヶ原の戦い

1600年(慶長5)7月、徳川家康は下野国小山にいた。会津の上杉攻めに向かう途上である。そこに「石田三成、挙兵す」の報が届く。家康はほくそ笑んだ。売られた喧嘩なら大義も立つ。だが、この戦いは家康にとっても賭けだった。自分が率いている軍団は自分直属の兵ではない。諸大名からなる連合軍である。中には豊臣恩顧の大名も多く連ねている。今は自分に従っているが、いざ合戦となれば、どちらにつくかわからない。事実上、豊臣家当主の豊臣秀頼とを擁しているのは三成である。家康は急ぎ、諸将を本陣に集める。「大坂にいる皆々の妻子は、三成の人質となった。妻子の安全を図るために大坂に帰るのも、皆々の自由である」。三成挙兵を諸将に告げ、大坂への帰参を促すようにいった。そして、「妻子の安全を確保したのち、志あれば、江戸に参られたい」と続けた。

この家康の言葉に対して、豊臣恩顧の大名である福島正則が、家康とともに戦うことを宣言。三成憎しで集まった諸将の結束は固まり、家康は反転して急ぎ兵を一戻した。三成討伐に軍議が固まるや、ただちに福島・池田輝政のの先発隊が出陣。道中を強行軍で進み、またたくまに福島の居城であった清洲城に到着した。あとは家康の号令を待つばかりとなる。後世、天下分け目の合戦といわれる関ケ原の戦いまで、あと1か月ほどである。

秀吉の死がもたらした人生の転機

徳川家康の天下を決定づけた関ケ原の戦いは、突然起こったものではない。そこにいたるまでにいくつかの伏線があった。家康は朝鮮出兵で名護屋には布陣したが、奥州の防衛と関東経営を口実に渡海せず、兵力・財力ともに最小限の被害で食い止めることができた。さらに、朝鮮出兵に不満を覚えた大名たちを取り込むことにも成功する。

1598年(慶長3)、2度目の朝鮮出兵のさなか豊臣秀吉が没すると、五大老筆頭として、家康はたちまち政治の主導権を握った。もっとも、五大老のうち11歳下の毛利輝元と31歳下の字喜多秀家はともかく、前田利家は家康の4歳年上、小早川隆景は9歳年上で、この2人の意見は無視するわけにはいかない。利家は豊臣家と徳川家の緩衝役となっていた人物で、家康に対抗できうる、数少ない大名のひとりであった。ところが、隆景は秀吉よりも先に死去、利家も秀吉を追うように死んでしまった。利家の死は、豊臣家にとっては痛恨事だったが、家康にとっては天佑であった。

豊臣政権内では、武断派と文官派による対立が起こっていた。福島正則や加藤清正らの武断派には、自ら戦い、命をかけて功なり名を遂げたという強い白負がある。戦功もなく重用される石田三成ら文官派がおもしろくらない。秀吉死後、豊臣家内部の亀裂は顕著になり、家康はそこをついて揺さぶりをかけた。武断派を懐柔することで石田三成を襲わせたのである。三成は蟄居せざるをえなくなる。

家康は秀吉の遺児である豊臣秀頼との居城大阪城西の丸に入り、ますますその権勢を高めていく。家康に近づく人名もいたが、もちろん家康を快く思わない者もいた。それが三成らであり、会津120万石の太守上杉景勝も同調者であった。景勝は家康からの上洛命令を拒絶し、家康への反抗を示す。家康は景勝が領内の城を改修したことを口実に、謀反の疑いありとして、上杉攻めを宣言。討伐軍を編成すると、そのまま出陣した。

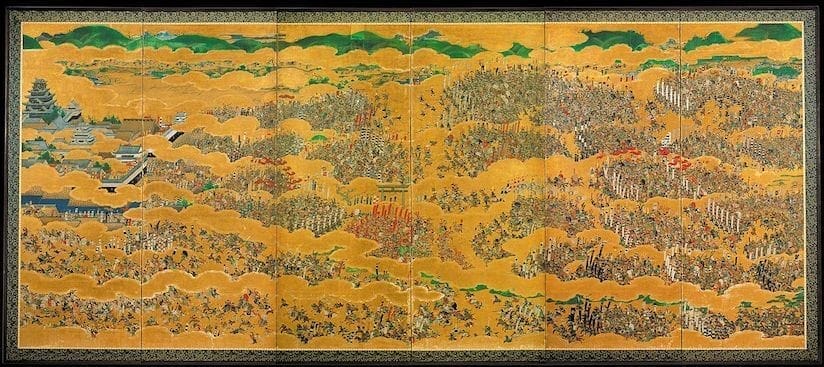

三成は、家康が大坂を留守にしている今こそ好機であるとして、ついに兵を挙げた。これに対し、家康の号令のもと、清洲にいた先発隊が三成方の岐阜城を攻略、家康は3万余の旗本勢を率いて、江戸を進発、岐阜赤坂を本営とした。1600年9月15日、井伊直政・松平忠吉隊と宇喜多秀家隊との銃撃によって、ついに東西両軍は衝突した。石田隊の予想以上の奮闘によって一時は西軍有利とまでされたが、かねてより内応していた小早川秀秋の裏切りにより戦況は一変、西軍は総崩れとなつて勝敗は決した。

家康は戦後の論功行賞を大々的に行った。宇喜多秀家や長宗我部盛親など敵対した諸大名は没落し、三河以来の譜代の家臣にはその功に報い、黒田長政や山内一豊など味方についた諸大名は大きく加増され、新体制がここに確立された。家康の権勢を阻む者はすでになく、諸大名は完全に家康が天下人になったことを認めた。

家康に残された最後の大仕事

天下の趨勢は決したが、大坂城には秀頼と淀殿が残っていた。関ケ原の戦いののち、畿内の一大名に転落したとはいえ、豊臣家の家名はやはり脅威である。家康は朝廷の権威を借り、征夷大将軍に任じられ、江戸に幕府を開くことで、武門の正当な棟梁になった。主従関係は逆転し、家康は常に豊臣家に対して大義を振りかざせる地位を手に入れた。1603年(慶長8)、家康62歳のときである。そして天下は徳川家が世襲することを世間に知らしめるために、わずか2年で将軍職を息子の徳川秀忠に譲り、自身は駿府城に隠居した。豊臣家に政権を戻さないことを明確に示したのである。しかし、豊臣家は一向に徳川に臣従しようとしない。

家康は、豊臣家を完全に潰す以外にはないと考え、豊臣家の莫大な資産を寺社建立などで消耗させながら、徐々に圧力を加えていった。そして、秀頼が再建した方広寺大仏殿の梵鐘の鐘銘に、「国家安康」「君臣豊楽」とあったのを、「家康を二分し、豊臣の繁栄を祈るものである」と言いがかりをつけ、大坂の陣を引き起こした。

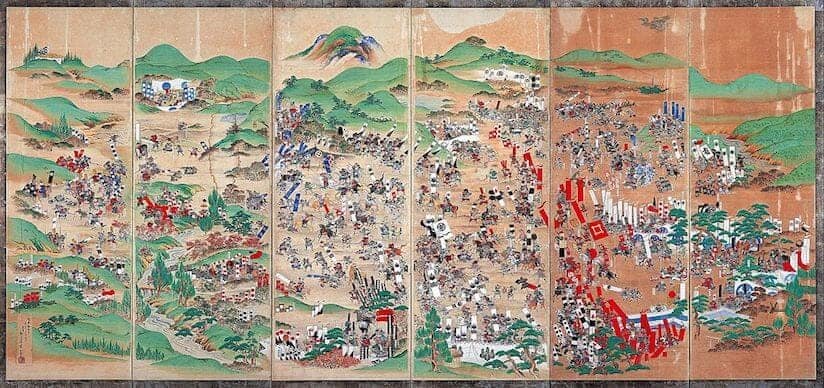

1614年11月、家康は20万もの大軍で大坂城を包囲した。対する大坂方の軍勢は10万余。しかし、大坂城は秀吉が築いた当代随一の要害の城で容易に落ちない。家康の側近である僧侶の金地院崇伝が「豊臣軍は日雇同然」とののしった大坂方を、数に勝る徳川方が落とせないようでは世評に響く。家康は講和にふみきった。しかし、家康は講和の約定を違えて堀を埋めてしまうという抜かりのない策略のあと、翌年、再び戦を仕掛けた。

いくら堅固とはいえ、堀を埋められては大坂城は丸裸も同然である。家康は「あのような小せがれを相手に鎧も兜もいらん」といって、平服同然の姿で臨んだともいわれる。3日にわたる激戦の末、大坂城は落城。秀頼と淀殿は自害し、豊臣家はついに滅亡した。

家康はその翌年、75年の生涯を閉じた。生前には隠居後も大御所として「武家諸法度」「禁中並公家諸法度禁中」を制定し、幕府体制の基礎固めを行った。

織田信長が壊した世界を建て直したのが豊臣秀吉だったとすれば、大坂の陣で戦乱の時代を終わらせた徳川家康は、総仕上げ役であった。

ビジュアル版 日本史1000人 下巻 -関ケ原の戦いから太平洋戦争の終結まで

幕藩体制の確立

織豊政権

豊臣秀吉の全国統一

1582(天正10)年、秀吉は本能寺の変を知ると対戦中の毛利氏と和睦し、山城の山崎の合戦で明智光秀を討ち、信長の法要を営むなどして信長の後継者争いに名乗りをあげた。翌年には柴田勝家(?〜1583)を近江の賤ケ岳の戦いに破り、ついで勝家にくみした織田信孝(信長の3男1558〜83)をも自刃させて信長の後継者の地位を確立した。また同年、秀吉は水陸交通の要地で寺内町として繁栄していた石山の本願寺の跡に、壮大な大坂城を築き始めた。ついで1584(天正12)年、秀吉は尾張の小牧・長久手の戦いで織田信雄(信長の次男、1558〜1630)・徳川家康(42〜1616)の軍と戦ったが、戦局が膠着したために和睦した。以後、秀吉は東国を軍事的に征服する方針を転換し、朝廷のもつ伝統的な支配権を和極的に利用するようになった。

惣無事令はその後、秀吉が全国を平定する際の法的な根拠になった。1587(天正15)年にはこの命令にしたがわず九州の大半を勢力下においた島津義久(1533〜1611)を征討し、降伏させた(九州平定)。さらに1590(天正18)年には秀吉の停戦命令を無視して他領に侵攻した小田原の北条氏政(1538〜90)を滅ぼし(小田原攻め)、ついで奥羽仕置のため会津に入った。これによって同じく秀吉の停戦命令を長らく無視し続けていた伊達政宗(1567〜1636)をはじめ、東北地方の諸大名もようやく服属し(奥羽平定)、ここに秀吉の全国統一が完成した。1590年から翌年にかけて秀吉の奥羽仕置に反対して葛西・大崎一揆や九戸政実(?〜1591)の乱が相ついで起きたが、いずれも鎮定された。また小田原北条氏の滅亡に伴い、徳川家康を長年の勢力基盤であった東海地方から北条氏の旧領である関東に転封し、また葛西・大崎一揆鎮定後、伊達政宗を米沢から葛西・大崎氏旧領に転封するなど、領地替えを通じて大名の勢力削減をはかるとともに、武士を在地から切り離して兵農分離を推し進めた。

豊臣政権は秀吉の独裁化が著しく、中央政府の組織の整備が十分に行われなかった。腹心の部下である浅野長政(1547〜1611)・増田長盛(1545〜1615)・石田三成(1560〜1600)・前田玄以(1539〜1602)・長束正家(?〜1600)を五奉行として政務を分掌させ、有力大名である徳川家康・前田利家(1538〜99)・毛利輝元(1553〜1625)・小早川隆景(1533〜97)・宇喜多秀家(1572〜1655)・上杉景勝(1555〜1623)を大老(隆景の死後五大老と呼ばれた)として重要政務を合議させる制度ができたのは、秀吉の晩年のことであった。

織田信長の統一事業

東本願寺と西本願寺

織田信長の石山本願寺攻めに際し、石山からの退去を決定した顕如に対し、長男の教如(1558〜1614)は徹底抗戦を主張して父顕如と対立した。その後、両者は和解したもののこの事件は教団内における教如の立場を微妙なものにした。本願寺は豊臣秀吉のときに京都堀川に移されたが(西本願寺)、顕如が死去すると教如は本願寺門主の座を弟の准如(1577〜1630)にゆずり、隠退した。その後、教如には徳川家康から京都七条烏丸に別の寺が与えられ(東本願寺)、ここに本願寺は東西両派にわかれることになった。現在、西本願寺は真宗本願寺派本山として俗に「お西」と呼ばれ、東本願寺は真宗大谷派本山として俗に「お東」と呼ばれている。

幕藩体制の成立

江戸幕府の成立

かつて織田信長と同盟し、東海地方に勢力をふるった徳川家康(1542〜1616)は、豊臣政権にくみし、1590(天正18)年に北条氏滅亡後の関東に移封されて、約250万石の領地を支配する大名となった。江戸を拠点にした家康は、江戸城の拡大・整備や神田上水をひくなどの町づくりを進めた。家臣団の配置では、小身の者には江戸城近くに知行地を与え、万石以上の大身は領国周辺部に配置して、江戸の防衛と領国全体の安定を保った。こうして領国経営を充実させる一方、豊臣政権の五大老の筆頭として重きをなし、文禄・慶長の役にも出兵せず、力を蓄えた。

1598(慶長3)年に豊臣秀吉が死去すると、家康の地位は浮上した。家康と対立したのが、豊臣政権を支えてきた実務官僚である五奉行の一人石田三成であった。三成は小西行長らとともに五大老の一人毛利輝元を盟主にして、宇喜多秀家・島津義弘(1535〜1619)らの西国諸大名を味方につけて兵をあげた(西軍)。

対する東軍は、家康と彼にしたがう福島正則(1561〜1624)・加藤清正(1562〜1611)·黒田長政(1568〜1623)らの諸大名で、三成と通じた会津の上杉景勝との戦いのあと、東西両軍は1600(慶長5)年9月、美濃の関ヶ原で激突した(関ヶ原の戦い)。

東軍10万4000人、西軍8万5000人の天下分け目の戦いは、小早川秀秋(1582〜1602)の内応により東軍の大勝となった。

家康は石田三成・小西行長らを京都で処刑したほか、宇喜多秀家を八丈島に流し、西軍諸大名90家・440万石を改易(領地没収)した。また、毛利輝元は120万石から37万石に、上杉景勝は120万石から30万石に減封(領地削減)された。逆に東軍の将士はその分加増され、新たに28の諮代大名が取り立てられた。

家康は1603(慶長8)年、全大名に対する指揮権の正統性を得るため征夷大将軍の宣下を受け、江戸に幕府を開いた。関白ではなく征夷大将軍を選んだのは、同じ官職制度のなかで豊臣秀頼と競うのを避け、いち早く豊臣政権から独立し、諸大名を戦争に動員し、指揮する武家の棟梁としての正当性を得るためであった。

家康は、全国の諸大名に江戸城と市街地造成の普請を命じて主従関係の確認を進め、また1604(慶長9)年に国単位に国絵図と郷帳の作成を命じて、全国の支配者であることを明示した。東海道・中山道など主要街道の施設を整備し、京都・伏見・大坂・堺・長崎などの都市や港を直轄地にした。また石見の大森、但馬の生野、佐渡、伊豆の金、銀山も直轄にするなど、全国統ーの政策を着々と進めた。

しかし、家康にしたがわない秀吉の子豊臣秀頼は依然として大坂城におり、摂津·河内・和泉3カ国65万石余りの一大名になったとはいえ、名目的には秀吉以来の地位を継承しているかにみえた。1605(慶長10)年、家康は将軍職が徳川家の世襲であることを諸大名に示すため、自ら将軍職を辞し、子の徳川秀忠(1579〜1632)に将軍宣下を受けさせた。駿府に隠退して大御所と称した家康は、実権を握り続け、ついに1614(慶長19)年、方広寺の鐘銘事件をきっかけに、10月大坂冬の陣を引きおこし、12月いったん和議を結んだ。翌1615(元和元)年4月大坂夏の陣を戦い、5月大坂城陥落、淀君(1567〜1615)·秀頼母子の自害によって戦いは終わった。ここに「元和偃武」と呼ばれる「平和」の時代が到来した。

同時代の人物

アンリ4世(フランス王)

ブルボン朝初代フランス王。ナバラ国王エンリケ3世。アンリ3世でヴァロワ家が断絶し、ブルボン家のエンリケ3世がアンリ4世(フランス王)として即位した。改宗と「ナントの王令」で宗教戦争を終結。疲弊した国に平和と統一を取り戻したが、アンリ4世は狂信的なカトリック教徒によって刺殺された。