モンゴル帝国 1206年〜1634年

モンゴル高原の遊牧民を統合したチンギス=ハンが1206年に創設した遊牧国家。千戸制とケシクによって軍事、行政組織を編成し、東は中国北部から西は西アジア、ロシアにわたる大帝国を築いた。

モンゴル帝国

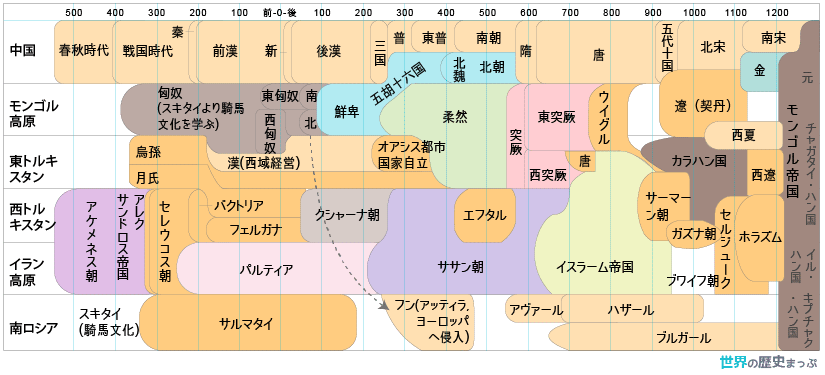

内陸アジア世界の変遷

モンゴル民族の発展

モンゴル帝国の成立

モンゴル高原を約1世紀にわたって支配してきたトルコ系のウイグルは、9世紀中ごろ、内乱とキルギスの侵入によって瓦解し、ウイグル人は西方または南方へ移住していった。

その後、モンゴル高原の東部にはタタール、モンゴルをはじめとするモンゴル系諸部族が拠り、西部にはマイナンなどのトルコ系諸部族が割拠したが、統一勢力は現れなかった。

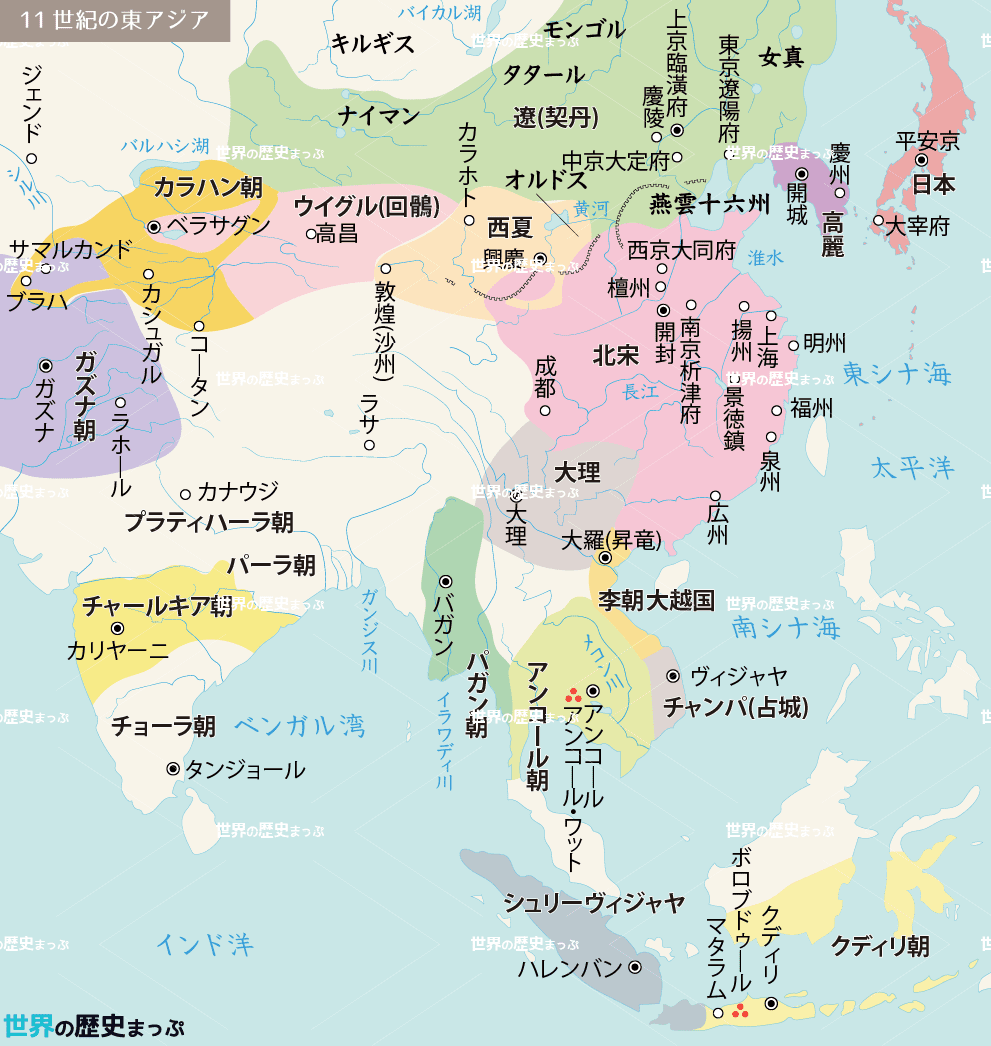

10世紀初め、モンゴル高原の東部に契丹が遼(遼朝)を建国すると、これらの諸部族の多くはいったんは遼に服従した。

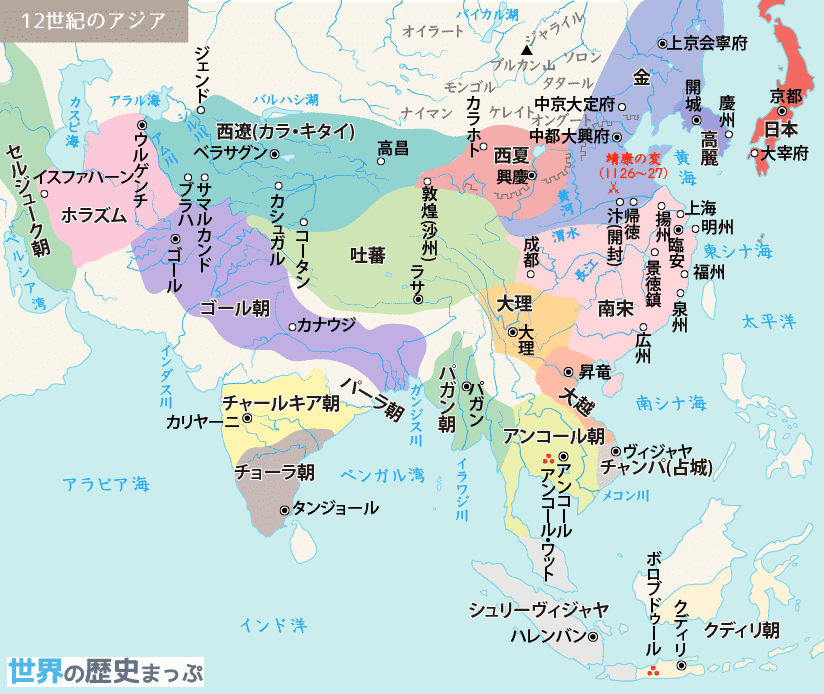

12世紀初め遼は滅亡し、かわって女真の金(王朝)が中国東北地方から中国北部を支配するようになった。中原進出をはかる金王朝は、背後のモンゴル高原におけるモンゴルの台頭を恐れ、タタールを利用してモンゴルの分裂をはかった。

しかし、モンゴル高原東北部のオノン川付近で遊牧をしていたモンゴルは、有力な指導者テムジン(鉄木真)のもとに統一され、タタール、ケイレト、ナイマンなどの諸部族をつぎつぎと破り、モンゴル高原を制覇した。

1206年、オノン川上流で一族、功臣を集めて開かれたクリルタイで、テムジンは、チンギス=ハン(成吉思汗)の称号を受け、モンゴル帝国が誕生した。

帝国では旧来の部族制に変わって全遊牧民を1000戸単位の集団に区分して編制し、戦時には約1000人の兵士を動員する千戸制という軍事、行政組織がしかれ、その長にはチンギス=ハンの一族、功臣が任命された。また功臣の子弟を集めて親衛軍(ケシク)を編制し、千戸制とともに強力な軍事力の基礎とした。

千戸制とケシク

チンギス=ハンは、千戸制によって支配下のモンゴル系、トルコ系の遊牧民を95(一説に129)の千戸単位の集団に分割し、一族、功臣をその千戸長に任命した。

千戸制は、平時の行政単位であるとともに、戦時には、1000人の兵士を動員する戦術単位でもあり、その内部も十進法によって百戸、十戸単位に組織され、それぞれ百戸長、十戸長が任命された。

このように遊牧民を十進法体系で組織する習慣は、匈奴以来の遊牧民にしばしばみられたが、チンギス=ハンは、タタール、ケイレト、ナイマンなどの敵対部族を征服すると、その部族民を各千戸集団に振り分け、人工的な部族組織を編制した。

95戸の集団のうち24戸は一族に与えられたが、残りはチンギス=ハンのもとで指揮官が任命されてモンゴル高原に展開した。

中央にはケシクと呼ばれるチンギス=ハンみずから指揮する親衛軍がおかれた。ケシクは兵力1万の軍隊で、兵士は功臣や千戸長、百戸長、十戸長の子弟から集められた、いわばエリート集団であった。平時は護衛や宮廷の職務に従い、戦時にはチンギス=ハンのもとで戦闘に参加した。要職にはケシクの構成員が派遣され、その子弟が新たにケシクに加わった。ケシクは、チンギス=ハンを中心に強力な連帯意識をもった親衛軍であるとともに、モンゴル帝国の支配階級の養成機関でもあった。

チンギス=ハン

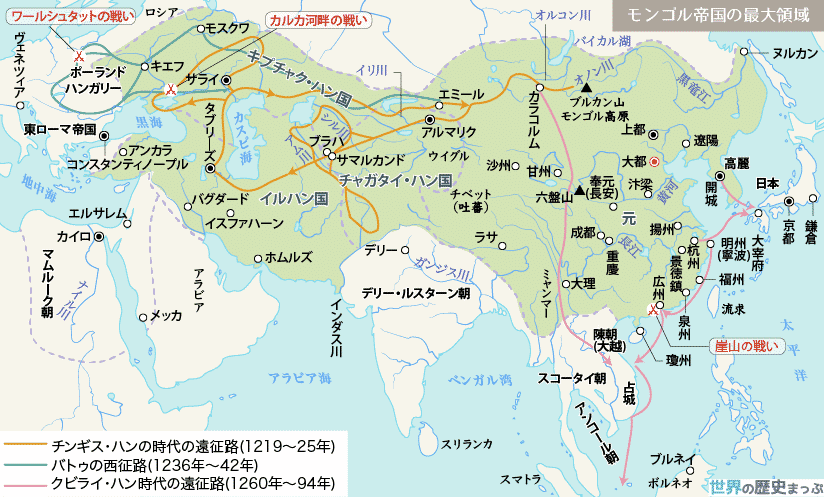

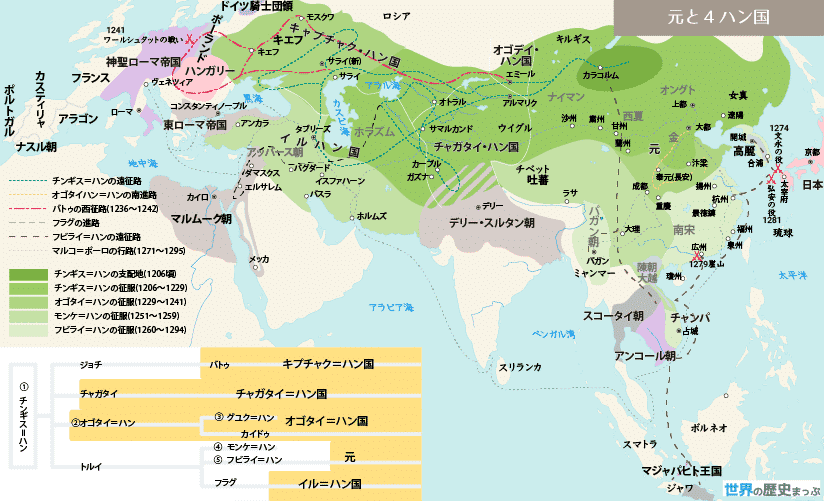

チンギス=ハンは、長城以南の農耕社会を攻略するための財政的基礎を築き、モンゴル帝国の東西を押さえるため、その率いるモンゴル軍を内陸の東西貿易路に進めた。

1209年、黄河上流の西夏を屈服させ、1218年には、ナイマンに奪われていた中央アジアの西遼を滅ぼしてイスラーム世界と国境を接することになった。(西夏遠征)

さらにチンギス=ハンは、モンゴルの通商使節が殺害されたことを口実に、西トルキスタン、イランを支配するイスラームの新興国家ホラズム・シャー朝(1077〜1221)に対して遠征を行なった。モンゴル軍は、ブラハ、サマルカンドなどのオアシス都市をつぎつぎと攻略し、1221年、ホラズム・シャー朝を滅ぼし(正式には1231年滅亡)、インダス川上流の西北インドまで侵入した。

- チンギス=ハンの西征 – 世界の歴史まっぷ

その間、1211年ころから前後3回にわたって金(王朝)に侵入して、黄河以北の地を攻略し、1215年には金の中都(現在の北京)を陥れた。(第一次対金戦争)

1227年、チンギス=ハンは、先年の中央アジア遠征に参加を拒んだ西夏を滅ぼし、さらに金の攻略にむかおうとしたが、六盤山で没した。(西夏遠征)

オゴタイ=ハン

クリルタイ(モンゴルの最高意志決定機関)で推されて即位した第3子のオゴタイ=ハン(オゴタイ)(1229〜1241)は、チンギス=ハンの初めた征服事業を継承して三方から金(王朝)を攻略し、1234年、首都汴京(開封)を占領したのち、南宋と共同して金を滅ぼした(第二次対金戦争)。

1235年、オゴタイは、モンゴル高原のオルコン川右岸のカラコルム(和林)に都城を定め、中国風の宮殿を築いた。内政面では、チンギス=ハンに仕えた耶律楚材を重用し、征服地の戸口調査を実施して新しい税制を設定するなど、帝国の行政、徴税機構の整備を始めた。

バトゥのキプチャク・ハン国(ジョチ・ウルス)建国

1236年、チンギス=ハンの遺命により、長子ジョチの子バトゥはヨーロッパ遠征(モンゴルのルーシ侵攻 – バトゥの西征)に出発した。ヴォルガ河畔からロシアに侵入したバトゥの遠征軍は、キエフ公国を壊滅させ、ロシアの主要都市を次々と攻略したほか、その一隊はポーランド、ハンガリーに侵入し、1241年、リーブニッツに近いワールシュタットでシュレジエン候ハインリヒ2世の率いるドイツ・ポーランドの諸侯連合軍を破った( ワールシュタットの戦い)。さらにハンガリーの首都ペストも攻略して、ヨーロッパ世界に脅威を与えたが、オゴタイが没すると、バトゥの遠征軍はヴォルガ河畔まで後退し、下流のサライを都としてキプチャク・ハン国(ジョチ・ウルス)をたてた。

モンケ

フレグのイルハン国建国

オゴタイの長子グユク(モンゴル帝国皇帝)(1246〜1248)が没し、かわって即位したモンケ(モンゴル帝国皇帝)(1209〜1259)は、弟のフレグに西アジア遠征を命じた(フレグの西征)。フレグは、イランのイスマーイール派(シーア派)を破り、1258年にはバグダードを攻略してアッバース朝を滅ぼし、イランを中心にイルハン国を建てた。

支配体制の変革

1259年には約30年にわたって抵抗してきた高麗も屈服し、モンゴル帝国は、東は中国北部から西は西アジア、ロシアにわたる大帝国となった。

モンゴル帝国は、宗教、文化のことなる多数の民族を統合する必要から、征服地の拡大とともに支配体制の変革に迫られた。

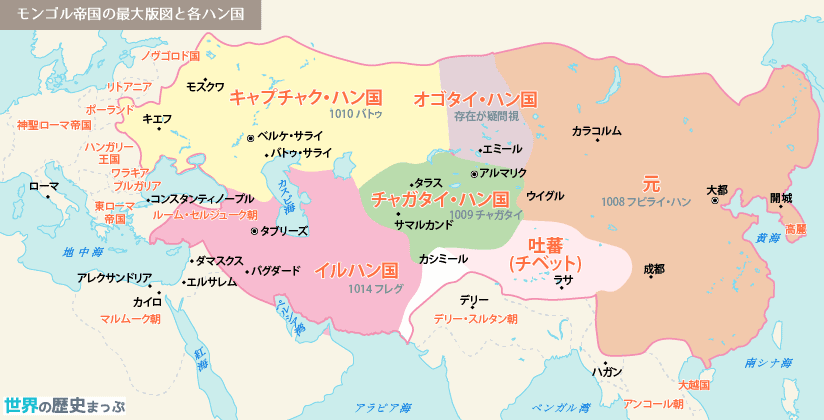

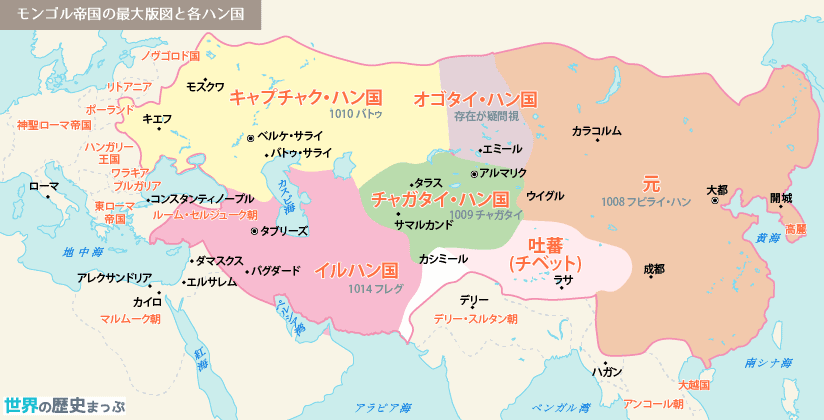

チンギス=ハンは、モンゴル的分封制度にもとづき、北方の遊牧地帯には一族を分封し、帝国内に半独立の小王国をつくらせた。また、豊かな南方の農耕地帯は帝国の直轄領とし、ダルガチと呼ばれる監督官を派遣して治安維持や徴税に当たらせた。やがて皇位継承をめぐって帝室内でオゴタイ家とトゥルイ家の対立が深刻化すると、各王家の所領は中央から分離する傾向が強まった。

ウルス

当時のモンゴル系遊牧民の部族国家は、ウルスと呼ばれる。ウルスはもともと人々の集まりをさす言葉である。そこから部族の民、国の民、さらに国の意味となった。ただし土地や領域を基本とする定着農耕民の国や、近代以降の国家とはことなり、あくまでウルスは人々に重点をおいた概念であった。そのためウルスの人々が移動すれば、ウルス自体も移動する性質をもっていた。ここに遊牧民の国家観がしめされている。諸子や分封されたウルスを、チンギス=ハンのウルスが包括する形で帝国が構成されていた。この諸子のウルスが征服により拡大し、各ハン国として発展した。

フビライ

ハイドゥの乱

モンケが急死すると、次弟のフビライ(ハン)(1260から1294)が末弟のアリクブケを破って大ハン位に即位した(モンゴル帝国帝位継承戦争)。この内紛を契機にオゴタイの孫のハイドゥもハンを自称してチャガタイ、キプチャク両王家と結んで中央アジアで挙兵し、約40年におよびモンゴル皇帝(大ハーン)フビライ率いる大元朝と対立し、中央アジア以西のモンゴル諸勢力のモンゴル皇帝権力からの分離独立を決定づけた。このハイドゥの一連の行動は一般に「ハイドゥの乱」と呼ばれる。反乱はハイドゥの戦傷死まで断続的に続いた。

遠征軍の食料

モンゴル軍の遠征には、「歩く食料」として羊が連れていかれたことは有名である。いわば家畜を連れての遠征であるから、そのルートは草原と水場とを結んだものであり、ルート上の草原では自前の放牧や草の刈り取りは厳禁された。

また、遠征にはボルツと呼ばれる保存食も携行された。これは冬の初めに解体された牛の赤身の肉を、マイナス30℃の天然の冷凍庫で乾燥させ、2年かけて完全に水分を抜いたところを槌で叩いて繊維状にし、さらに臼で突き固めて圧縮したものである。遠征の際には牛の膀胱でつくった袋につめて携行し、必要に応じて中身を湯に入れ、数倍に膨らませて食べた。この牛の膀胱でつくった袋には約1頭分の牛の赤身の肉が入り、1袋で10人の兵士の3週間分の食料になったという。

元の東アジア支配

フビライ(ハン)は、即位前に大理国(雲南)や吐蕃(チベット)を攻撃し(雲南・大理遠征)、さらに淮水以北の華北の統治を任され、漢人の知識人や軍人を重用して中国風の統治政策を採用した。こうした華北支配を背景に即位したフビライは、中国風の元号をたて、1264年、カラコルムから大都(北京)に都を定め、1271年には国号を中国風に元と称した。

大都

現在の北京の直接の起源は元の大都である。1266年、フビライにより金王朝の中都の郊外にまったく新しい壮大な帝都を建設することが命ぜられ、彼の死の直前である1293年に約26年の月日をかけて完成した。大都は、各地に公道が走る内陸交通の起点であるとともに、中心に港をもつ湖水をつくり、運河で海とも繋がる水軍・海軍の起点でもあった。仏教・道教・キリスト教・イスラーム教の施設がたてられ、物資や人、情報は大都に集まった。ただしフビライ自身は大都の宮城に住まうことは少なく、宮廷や軍隊とともに郊外に天幕を張って宿営し、北方にあった上都との間を季節によって移動していた。

その間も南宋への侵攻は続けられ、江南の要衝である襄陽・鄂州を落とした元軍は、1276年、南宋の首都臨安を占領した。一部のものは皇帝の一族を擁して南方に逃れ、抗戦を試みたが、1279年、江東沖の崖山の戦いで敗れ、南宋は滅亡した。こうして元朝による中国全土の支配は完成したが、異民族によって中国全土が支配されたのはこれが初めてであった。

元朝の領土は、フビライ(ハン)のときに最大となり、モンゴル高原・中国本土・中国東北地方を直轄地とし、チベット・高麗を属国とした。さらに日本征服や南海への遠征を企て、日本をはじめベトナム・カンボジア・ミャンマー(ビルマ)・ジャワに侵攻した(元寇・モンゴルのビルマ侵攻)。

1274年と1281年の前後2回の日本遠征(文永の役・弘安の役)は、鎌倉武士の抵抗と暴風雨のため失敗した。

ベトナムの陳朝への3回にわたる遠征は、いったんは首都ハノイを占領したものの民衆の激しい抵抗によって撃退された。

また1292年のジャワ遠征でも、元軍は大損害をこうむり撃退された。

元は中国の君主独裁体制の機構を継承し、中央には中書省(行政)・御史台(監察)・枢密院(軍政)を根幹とする中央集権的支配機構を組織した。地方の行政機構では、従来の州県制を継承し、さらにその上級の行政区画として行中書省と路が設けられ、路以下には監督官としてモンゴル人のダルガチが任命された。

また、中央政府の要職や地方行政機関の長を少数のモンゴル人が征服者として独占した。しかし、圧倒的多数を占める中国人を支配するためには第三者の協力を必要とした。これが色目人と総称されたウィグル、タングート、イランをはじめとする中央アジア、西アジア出身の諸民族である。彼らは元朝の財政面で重要な役割を果たした。

一方、人口の大多数を占める中国人については、旧金朝支配下の華北の住民は漢人と呼ばれ、また旧南宋支配下の江南の住民は南人と呼ばれた。

元朝の高級官僚の任用は、世襲や恩蔭によっておこなわれたために科挙は一時廃止され、中国人の士大夫階級は、高級官僚への道を閉ざされてしまい、末端の実務を担当する胥吏にならざるをえなかった。

やがて士大夫階級を懐柔するために、14世紀前半、元朝第4代仁宗(アユルバルワダ)が科挙を復活したが、武人や実務に従事する官僚が重視されたため、漢人、南人には不利なものであった。

元は中国全土を征服したが、直接支配できたのは旧金朝支配下の華北だけであり、江南では宋代以来の地主層の勢力が温存され、地主佃戸制が従来通り継続された。

税制面でも、華北ではあらたに税糧と科差が施行されたが、江南では南宋以来の両税法が継承された。また、モンゴル人などの支配層は、強力な武力を背景に重税を課したので、中国人農民の元朝への不満は高まった。

フビライの死後、元朝内部では皇位継承をめぐる相続争いが続いた。元朝になってからも皇位継承の制度が確立されず、クリルタイで後継者を決定する習慣が残っていたため、一族・重臣の間で激しい権力争いが生じた。

経済上では、宮廷での濫費や、歴代の皇帝によるチベット仏教の信仰や寺院の建立などによって、莫大な国費を費やしたため財政は窮乏した。元朝は、財政難を切り抜けるための交鈔を濫発し、専売制度を強化したが、かえって物価騰貴を招き、民衆の生活を苦しめた。

こうした政治の腐敗やインフレに天災や飢饉が加わって、社会不安は増大し、各地で農民の暴動が相次いだ。なかでも弥勒信仰により強固に団結した白蓮教徒は、教主韓山童に指導され、1351年、紅巾の乱(白蓮教徒の乱)をおこした。

韓山童が殺害されたのちも、その子の韓林児を擁して黄巾軍が蜂起を続けると、黄河流域から長江流域にかけての各地で元朝打倒を叫ぶ群雄が割拠した。江南デルタの穀倉地帯を奪われ、大都への食料供給も不可能となり、1368年、江南に明(中国)を建国した朱元璋が北伐軍を派遣すると、90年間にわたって中国を支配した元朝はモンゴル高原に退いていった。

交通・貿易の発達

遊牧民国家であるモンゴル帝国は、早くから東西貿易における商品課税の利益を重視し、隊商の交通路の整備や治安の確保に努めた。オゴタイ=ハンはカラコルムに都を定めると、これを中核として帝国全土に幹線道路をはりめぐらす駅伝制を整備した。

この制度は、モンゴル帝国ではジャムチと呼ばれ、1日行程ごとに站(駅)が設けられた。牌符をもった公用の使臣や軍官には、宿泊や食料・駅馬が提供された。

牌符は牌子とも呼ぶが、金碑、銀碑、銅碑、木碑、海青碑、円碑などの種類があり、金碑、銀碑は使臣や軍官が駅伝を利用する際に、海青碑、円碑は軍事上、急を要する祭に発給された。この牌符をもつものの安全は確実に保証され、ハイドゥの乱のときも無事に中央アジアを横断できたという。

駅伝を維持、管理するため、付近の民戸100戸と站戸に任じて食料や駅馬さらには労役を提供させた。站戸には若干の免税措置がとられたが、その負担は大きなものであった。

その結果、東は渤海地方から西は黒海にいたる広大な領域が緊密に結合され、また帝国内の交通は安全かつ便利になり、おもにムスリム商人による内陸貿易が活発になった。こうして貿易は、東アジアから中央アジア、西アジアを経て遠くヨーロッパにもおよび、東西の文物の交流が盛んになった。

また、元代にはムスリム商人の活躍により、インド洋、南シナ海を中心に、南海との通商が東西貿易の主流となった。

とりわけ元は、中国の卓越した生産力と商業発展を基礎にこの海上貿易に積極的に加わり、江南の杭州、明州、泉州、広州などの港市が繁栄した。

こうした海陸の交通路の発達により、多くのムスリム商人が中国に入り、モンゴル人皇帝や貴族の領地内での徴税請負や高利貸しを行なうようになった。これらのムスリム商人は、斡脱と呼ばれ、チンギス=ハンの時代以来、資金源、情報源としてモンゴルの発展と密接な関係にあった。

通恵河開削

13世紀末、フビライは、人口の増加した首都大都に江南から食料を運ぶため、隋代以来の大運河を補修するとともに、新たに大都と通州との間に通恵河(全長80km)を開削した。

これによって華北と江南を結ぶ大運河のほか、渤海湾に面した直沽(現天津)からの開運物資も大都に運ぶことが可能となり、江南から山東半島を回って大都方面にいたる海運も発達した。

新しい運河は大都の中心の積水潭までつながり、大都は内陸都市でありながら港をもつようになった。こうして元の首都大都は名実ともに海陸の交通の拠点となり、元末には人口は100万に達した。

モンゴル帝国では当初、銅銭や金・銀が貨幣として用いられたが、オゴタイ、フビライの時代には、金朝にならって交鈔が発行された。

この紙幣は、従来のような補助通貨ではなく、元朝は、唯一の通貨として紙幣一本建ての政策をとった。しかし、のちに濫発による猛烈なインフレを招き、元の滅亡の原因となった。

東西文化の交流と元代の文化

東西の交流

モンゴル帝国の成立により13〜14世紀のユーラシア大陸の大部分には政治的秩序がもたらされ、経済、文化の両面で東西の交流が盛んになった。このようなモンゴル政権による政治的安定と東西交流の発展を「タタールの平和」(パクス・タタリカ)と呼ぶ。

当時、西ヨーロッパでは十字軍の遠征で劣勢に立たされ、イスラーム教徒のホラズム朝を倒したモンゴル帝国に関心を持った。しかし、バトゥのヨーロッパ遠征(1236〜1242)は、キリスト教世界に大きな不安と脅威を与えた。直接侵入をうけなかった西ヨーロッパでも、インノケンティウス4世(ローマ教皇)は、モンゴルの再来を防ぎ、彼らをキリスト教に改宗する目的でフランシスコ修道会のプラノ・カルピニを使節としてモンゴルに派遣した。

次いでルイ9世(フランス王)も、十字軍への協力要請とキリスト教の布教の目的で、フランシスコ修道会のウィリアム・ルブルックをカラコルムのモンケのもとに派遣した。

ルブルックはその時に見聞にもとづき、モンゴル、中央アジア各地の地理、風俗、宗教、言語などを伝える貴重な旅行記『東方諸国旅行記』を書き残した。

十字軍を契機に目覚ましい経済発展をとげたイタリア商人は、東方の産物を求めてシリア、パレスチナからイランに進み、「タタールの平和」で保証された中央アジアの東西貿易に接触した。イタリア商人としてはじめてこの商業路を開拓したのがヴェネツィアのニッコロー・ポーロとマッフェーオ・ポーロ兄弟で、ニッコローの子のマルコ・ポーロは、父・叔父とともに中央アジアを経由して元の大都を訪れ、フビライに仕えた。帰国後、マルコ・ポーロが口述した『世界の記述(東方見聞録)』は、中央アジア、中国に関する詳細な記録であり、ヨーロッパ人の東洋への関心を高めた。

また、『三大陸周遊記』を著したモロッコ出身のイスラーム教徒旅行家イブン・バットゥータも、インドから東南アジアを経由して元朝末期の中国を訪れている。

宗教・文化

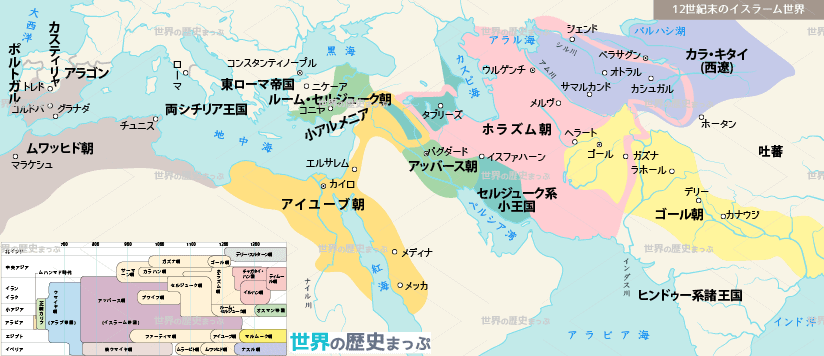

モンゴル帝国は、中央アジアを征服した当初はイスラームを圧迫したが、遊牧民である彼らが、オアシス地帯に隣接して居住するようになると、しだいにイスラーム化した。

まず、13世紀半ばには、チャガタイ・ハン国がイスラームを保護した。また、南ロシアを征服したキプチャク・ハン国も、まもなくイスラームに改宗したが、イルハン国がネストリウス派キリスト教を保護したため、両国は不和であった。しかし、イルハン国も13世紀末にガザン・ハンが登場するとイスラームに改宗し、近隣のイスラーム諸王朝との関係を改善するにいたった。

元朝にやってきた式目人の多くがイスラーム教徒であったことから、中国にもイスラームが伝わり、清真教と呼ばれて大都や泉州、広東など各地にモスクがつくられた。同時に、アラビアから天文学、数学、医学などの自然科学が伝わり、フビライに仕えた郭守敬は、精密な天文観測の上、授時暦をつくった(1280)。精度の高いこの暦は、明にそのまま採用されるとともに、日本の江戸時代の渋川春海による貞享暦の基礎となった。また、中国絵画の技法は、イルハン国に伝わり、書物の挿し絵に描かれるイランの伝統的な細密画(ミニアチュール)に影響を与えた。

フレグの西征でイスマーイール派を破り、アッバース朝を倒すと、それまでイスラーム勢力の圧迫下にあった西アジアの諸派キリスト教徒は、モンゴル人を歓迎した。なかでもイルハン国の定住人口の重要な部分を占めるシリア人にはネストリウス派キリスト教徒が多く、初期のイルハン国は、彼らの政治力や経済力を必要とし、これを保護した。

また、マムルーク朝と敵対したことから、西ヨーロッパのキリスト教世界とも接近し、イギリス王、フランス王やローマ教皇庁と使節を交換した。

とくに十字軍最後の拠点が陥落すると、ローマ教皇はイルハン国からの使節でネストリウス派の司祭でもあるラッバーン・バール・サウマから元についての知識をえて、13世紀末フランシスコ修道会のジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノを元に派遣し、大都の大司教に任じて布教活動に当たらせた。こうして中国で初めてカトリックが布教された。モンテコルヴィーノが大都で没した後も後任や使節が派遣された。元朝が滅亡するまでローマ教皇庁との通行関係は続いた。

ネストリウス派の影響

チンギス=ハンがモンゴル高原を統一する以前から、モンゴル部の近隣のナイマン、ケレイト、オングトの各部族は、高い文明をもち、その支配階層はネストリウス派キリスト教を信奉していた。これらの部族はモンゴル帝国に吸収されていったが、ネストリウス派キリスト教徒が、帝国の要職にあったことをルブルックもローマ教皇に報告している。

なかでもケレイトの族長の娘ソルコクタニも熱心なネストリウス派キリスト教徒で、のちにチンギス=ハンの末子トルイの妻となり、モンケ、フビライ、フレグを生んだ。ネストリウス派的教養を持った良妻賢母であったと言われている。イルハン国を建国したフレグが、ネストリウス派キリスト教を保護した事実も、このことと無関係ではない。

元朝は、各民族の宗教に対しては寛容と保護を基本とした。イスラーム、キリスト教、仏教(チベット仏教、禅宗など)、道教(全真教など)の宗教団体には、元朝に反抗しない限りに於いて、免税などの特権が付与された。

チンギス=ハンはウイグル文字を採用してモンゴル語の表記に使用させた(のちに改良されて現在のモンゴル文字になる)。その後、モンゴルの支配下に、多種多様な言語、民族、宗教が含まれるようになると、フビライは帝国内のさまざまな言語に対応できる文字の作成をチベット仏教の僧侶パスパに命じた。こうして、チベット文字を原型として考案されたパスパ文字は「国字」とされて、皇帝(ハン)の勅書や貨幣、牌符など公的なものに使用された。そのため元滅亡後はほとんど使われなくなった。

元では科挙が一時廃止されたこともあって、士大夫階級のなかには官界への道を断たれ、郷里で私塾や書院を開いて経学を講じるものや、詩社を結成して詩作に興じるものが多かった。なかでも趙孟頫に始まる元朝の文人画家は、士大夫による新しい画風を生み出し、元末の江南には、元末の四大家といわれた黄公望、倪瓚、呉鎮、王蒙らのすぐれた文人画家が現れた。それまでの文人画の様式はさまざまであったがこれらの元末の四大家によって山水画の描法が様式化され、南宋画の様式が確立された。

また、士大夫階級の地位低下により、中国固有の学問や思想は振るわなかったが、宋代に引き続いて庶民文化が発達し、口語体で書かれた戯曲や小説に中国文学史上の傑作が登場した。当時の戯曲は元曲(北曲)と呼ばれ、勧善懲悪などを題材とした物語を、口語体の歌詞やせりふで表現する庶民向けの演劇であった。代表的な作品には『西廂記』『漢宮秋』等があるが、やがて北京を中心に発達した原曲が伝わると、江南でも新しい形式の南曲が生まれた。『琵琶記』に代表される南曲は、明代に入って大いに発達し、伝奇とも呼ばれた。小説では『三国志演義』や『水滸伝』などの原型が元代にできあがったといわれている。

モンゴル帝国の解体

ハイドゥの乱は元朝と各ハン国の相互の対立を深めることとなった。ただし宗家(ボルジギン氏)であるフビライの元朝と各ハン国とのゆるやかな連帯関係はその後も継続した。

ユーラシアの全域を統治したモンゴルの政権は、各地で独自の発展をとげた。しかし14世紀になると内紛・天災が相つぎ、明朝によりモンゴル高原に追われた元朝のように各ハン国も分裂や崩壊していった。こうしてモンゴル帝国は解体する。

各ハン国の展開

チャガタイ・ハン国

首都:アルマリク

チャガタイ・ハン国は、チンギス=ハンの次子チャガタイが天山山脈北麓のイリ川流域からサマルカンドを中心に中央アジアに建国。ハイドゥの乱ののちオゴタイの旧領を併合するが、トルコ人の影響からトルコ語を用い、また急速にイスラーム化した。14世紀半ばには内紛から東西に分裂し、やがてティムール朝に征服された。

キプチャク・ハン国

首都:サライ

キプチャク・ハン国は、バトゥがヨーロッパ遠征(バトゥの西征)の帰途、南ロシアに建国。住民の多くがトルコ系であったことから急速にイスラーム、トルコ化した。また、ロシアの諸侯を朝貢させ、黒海から東方につうじる交通路を支配して、マムルーク朝や東ローマ帝国と交渉をもち、ウズベク・ハンの時代には最盛期を迎えた。しかし、15世紀には内政の腐敗から衰退し、イヴァン3世のモスクワ大公国の独立によって崩壊した。

イルハン国

首都:タブリーズ

イルハン国は、フレグの西征でイランを中心に建国。シリアをマムルーク朝と、カフカスをキプチャク・ハン国と争った。また、同じトルイ家のフビライのたてた元朝とは友好関係を保った。第7代ハンのガザン・ハンは、みずからイスラームに改宗して、これを国教とするとともに、歴史家ラシードゥッディーンを宰相に登用して、土地制度や税制の改革に当たらせ、全盛期を迎えた。しかし、14世紀の半ばころからは王権をめぐる抗争が続いて国内は分裂し、のちに中央アジアからおこったティムールに征服された。

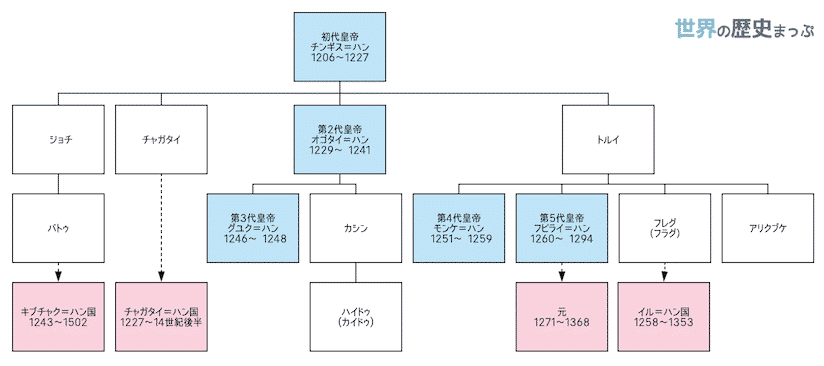

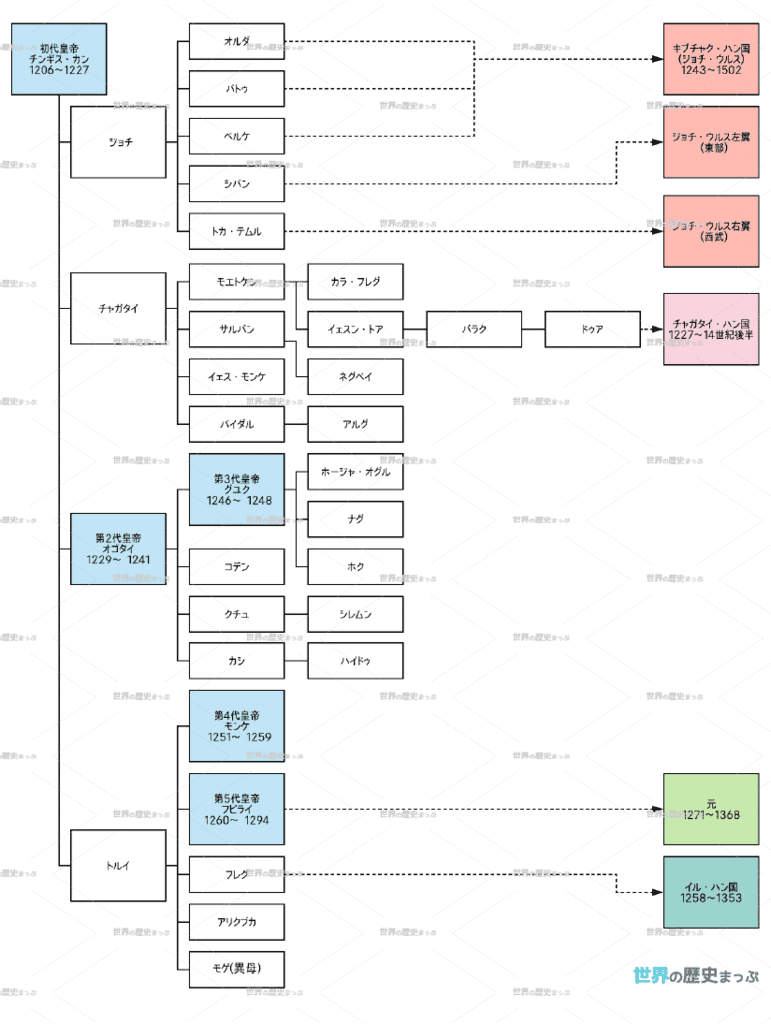

モンゴル帝室の家系図

タタールの軛の虚実

1236年から約6年にわたるバトゥのヨーロッパ遠征の結果、ロシア諸公国は壊滅的な打撃を受け、破壊をまぬがれた国々も、キプチャク・ハン国への臣従を強いられた。

こうしたロシアの諸公国にはバスカクと呼ばれる徴税官が派遣され、過酷な支配がおこなわれたことが伝えられている。これ以外にもモンゴルは、諸公国の皇位継承に干渉し、不和を助長して、ロシアの封建的分裂を促した。モンゴルの圧政は、「タタールの軛」と呼ばれ、ロシアの発展を約250年にわたって阻害したと旧ソ連では強調されてきた。

しかしこの「タタールのくびき」のもとで、モスクワ公国は、ロシア大公として徴税をまかされ、免税特権によって発展したギリシア正教会と結んで勢力を拡大し、やがてロシアの盟主となった。同時にモンゴルによってロシアには銀経済がもたらされ、東西交通の幹線道路も通るようになったのもこの時期である。さらにモスクワの宮廷の儀式・制度や、民衆の言葉や習慣にもモンゴル的要素を残すなど、モンゴルの支配は近世ロシアの形成に大きな影響を与えたのが事実であった。

ソ連の衛星国の地位にあったモンゴル人民共和国ではチンギス・ハンを賛美することは政治的に禁圧された。1990年代以降、社会主義を放棄したモンゴルではチンギス・ハンが復権され、その生誕や建国の記念は国家行事となっている。

系図

歴代皇帝

モンゴル帝国・元朝・北元の皇帝一覧

| 歴代 | 廟号 | 名 | 在位 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| モンゴル帝国皇帝 | ||||

| 1 | 太祖 | チンギス・カン | 1206年 - 1227年 | イェスゲイの長男 |

| 2 | 太宗 | オゴデイ | 1229年 - 1241年 | チンギスの次男 |

| 3 | 定宗 | グユク | 1246年 - 1248年 | オゴデイの長男 |

| 4 | 憲宗 | モンケ | 1251年 - 1259年 | トルイの長男 |

| 5 | アリクブケ | 1259年 - 1264年 | トルイの六男 | |

| 6 | 世祖 | フビライ | 1260年 - 1271年 | トルイの四男 |

| 元朝皇帝 | ||||

| 1 | 世祖 | フビライ | 1271年 - 1294年 | |

| 2 | 成宗 | テムル | 1294年 - 1307年 | フビライの次男チンキムの三男 |

| 3 | 武宗 | カイシャン | 1307年 - 1311年 | チンキムの次男ダルマバラの長男 |

| 4 | 仁宗 | アユルバルワダ | 1311年 - 1320年 | ダルマバラの次男 |

| 5 | 英宗 | シデバラ | 1320年 - 1323年 | アユルバルワダの長男 |

| 6 | 泰定帝 | イェスン・テムル | 1323年 - 1328年 | チンキムの子カマラの長男 |

| 7 | 天順帝 | アリギバ | 1328年 | イェスン・テムルの長男 |

| 8 | 文宗 | トク・テムル | 1328年 - 1329年 | カイシャンの次男 |

| 9 | 明宗 | コシラ | 1329年 | カイシャンの長男 |

| 10 | 文宗 | トク・テムル | 1329年 - 1332年 | 復位 |

| 11 | 寧宗 | イリンジバル | 1332年 | コシラの次男 |

| 12 | 恵宗 | トゴン・テムル | 1333年 - 1368年 | コシラの長男 |

| 北元皇帝(フビライ家) | ||||

| 1 | 恵宗 | トゴン・テムル | 1368年 - 1370年 | |

| 2 | 昭宗 | アユルシリダラ | 1370年 - 1378年 | トゴン・テムルの子 |

| 3 | 天元帝 | トグス・テムル | 1378年 - 1388年 | アユルシリダラの弟 |

モンゴル帝国が登場する作品

フビライ・ハン