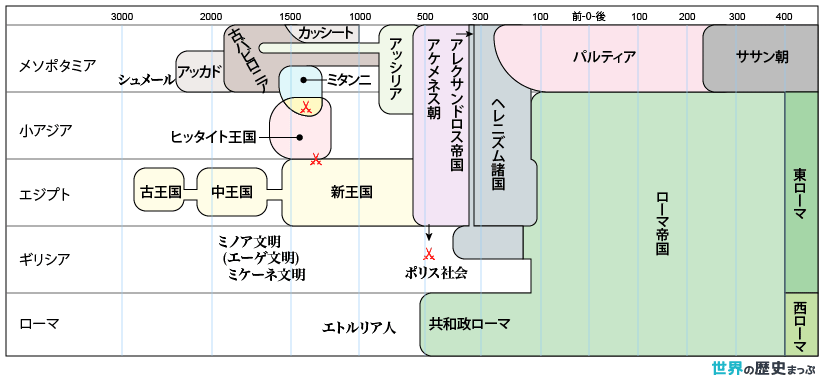

ローマ帝国 ( B.C.27〜A.D.1453)

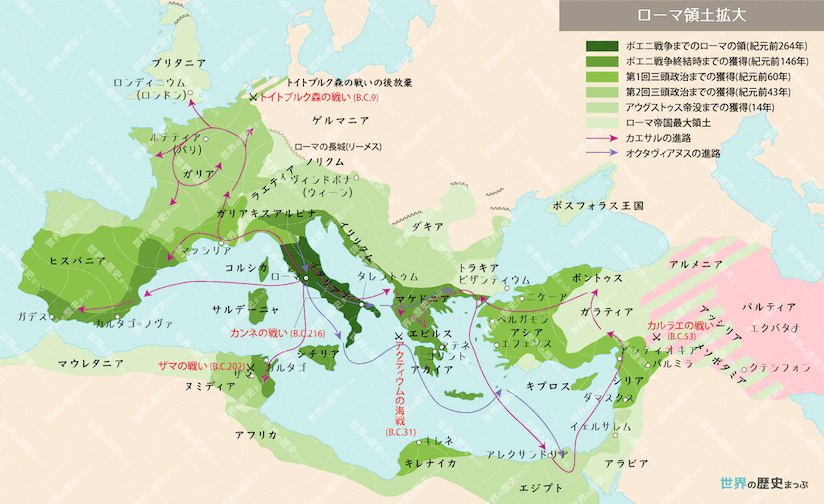

前27年、元首政(プリンキパトゥス)開始。軍人皇帝時代の混乱期を挟んで、395年東西分裂。476年西ローマ帝国滅亡。

ローマ帝国

ローマ帝政:前27年の元首政(プリンキパトゥス)開始から395年の帝国の東西分裂までのローマの政体。前半をプリンキパトゥス、軍人皇帝時代の混乱期を挟んで、後半を専制君主政(ドミナトゥス)という。

- 前27年〜:プリンキパトゥス(元首政)

- ドミナトゥス(専制君主政)

- ローマ帝国へ | 世界の歴史まっぷ

- 専制ローマ帝国 | 世界の歴史まっぷ