東ローマ帝国 (ビザンツ帝国) A.D.395〜A.D.1453

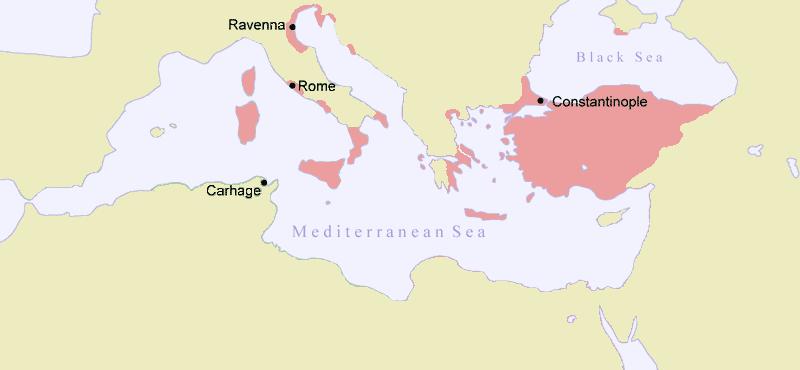

テオドシウス帝の長子アルカディウスから始まる、コンスタンティノープルを首都とする帝国。首都の旧名からビザンツ帝国とも呼ばれる。西ローマ帝国の滅亡後も繁栄は継続し、6世紀のユスティニアヌス大帝の時代には、ローマ帝国の旧領の一部を一時的に回復した。1453年オスマン帝国によって滅ぼされた。

東ローマ帝国

テオドシウス帝の長子アルカディウスから始まる、コンスタンティノープルを首都とする帝国。首都の旧名からビザンツ帝国とも呼ばれる。西ローマ帝国の滅亡後も繁栄は継続し、6世紀のユスティニアヌス大帝の時代には、ローマ帝国の旧領の一部を一時的に回復した。1453年オスマン帝国によって滅ぼされた。

- 395年: 成立(東西分割)

- 7世紀: イスラム帝国によって領土の大半を失陥

- 1204年: 亡命政権ニカイア帝国によって再興

- 1453年: オスマン帝国によって滅亡

ヨーロッパ世界の形成と発展

東ヨーロッパ世界の成立

ビザンツ史の概観

ビザンツ(東ローマ帝国)の始まりについては、330年のコンスタンティヌス1世によるビザンティウム遷都(コンスタンティノープルと改称)をとる説と、395年のテオドシウス1世の死による帝国の2分をとる説とがある。いずれにせよ、ゲルマン人の大移動の影響は少なく、曲折を経ながらもその後1000年余りにわたって存在した。

その間、西方カトリック世界と政治的・宗教的に対抗し、またイスラーム勢力を中心とする東方世界とは軍事的・経済的に対抗しつつ、ギリシア・ヘレニズムの伝統にスラヴ的要素を加えた独自のビザンツ・東ヨーロッパ世界を形成することになった。その歴史は、おおむね初期(4〜8世紀初め)、中期(8世紀初め〜11世紀)、後期(11世紀末〜15世紀)の3期に分けられる。

初期ビザンツ帝国

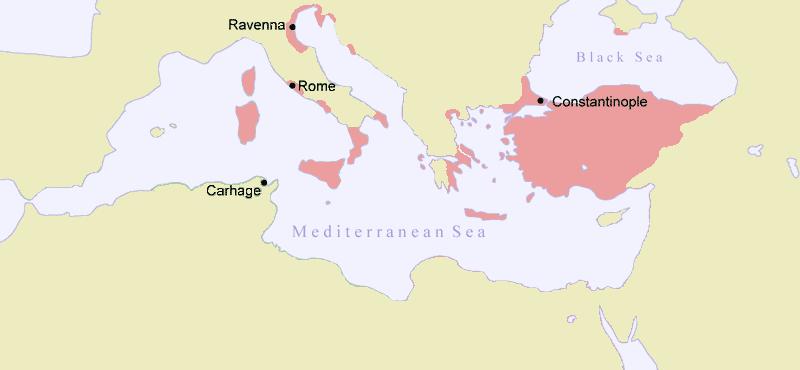

初期ビザンツ帝国ではローマ的専制君主制が維持され、アドリアノープルの戦い(378)で西ゴート人に大敗を喫したものの、すぐに体勢を立て直し、その後のゲルマン諸部族やフン人・ササン朝などの攻勢をしのいで発展することになった。その初期の絶頂期を現出したのが、ユスティニアヌス1世(ユスティニアヌス朝)である。ユスティニアヌス1世は、即位5年目におこった首都市民の反乱(ニカの乱)をテオドラ(ユスティニアヌスの皇后)とともに鎮圧すると、将軍ベリサリウス、ナルセスらにゲルマン傭兵を主力とする部隊を率いて西地中海に遠征させ、ゲルマン人により奪われた旧ローマ帝国西半部の再征服を敢行した。

内政面でも、往時のローマの勢威を回復すべく、首都のハギア・ソフィア聖堂の再建をはじめ多くの教会堂を建立、また法医学者トリボニアヌスらに命じて共和政以来のローマ法を集大成させた(『ローマ法大全』)。

また、経済的には国家統制による農業・商工業の振興に勤め、開墾や植民を奨励し、養蚕業を導入した。

首都コンスタンティノープルは東西の物産の集散地として栄え、人口100万を数えた。

しかし、広大な西方領土の経営は帝国財政に重い負担となり、過重な課税は現地住民の反発を招いた。

ユスティニアヌス1世の死後まもなく北イタリアはランゴバルド人に奪われ、東方では再びササン朝の侵攻が激しさを増し、さらにスラヴ人を従えたアヴァール人のバルカン南下にも苦しむようになった。

また、宗教的に単性論派の多い東方諸族州民の反抗が強まり、6世紀末から7世紀初め、帝国は危機的状態に陥った。

ここに登場したヘラクレイオス1世(ヘラクレイオス朝)はササン朝に対して攻勢に転じ、占領された東方所属州を回復するとともに、アヴァール人をも撃破して帝国の危機を救った。

まず、小アジア地方を手始めに、帝国の行政制度を地域的に広大な幾つかの軍管区(テマ)に再編成し、それぞれに軍事・行政の両権を持つ司令官(ストラテゴス)を配置した。同時に、コロヌスを解放したりスラヴ人を移植したりして土地を与え、その代償に兵役義務を課す屯田兵を多数創出し、各軍管区の司令官に所属させた。この両制度により、大土地所有は抑制され、徴兵と徴税の制度が整い、国家体制が安定することになった。

そのあともアラブ人の侵入はやむことなく(ウマイヤ朝)、764年から数年間はコンスタンティノープルも攻囲されたが、「ギリシアの火」と呼ばれる新兵器の出現も手伝って撃退した(678)。

ギリシアの火

イスラーム軍を苦しめた一種の火炎放射器で、一説によるとシリアからやってきたギリシア人技術家カリニコスが発案したものだという。

硫黄・硝石・松ヤニなどを混ぜた油状の液体に火をつけ、サイフォンで吸い上げ、敵船に向けて発射された。これを受けると油が粘りついて炎上し、水では容易に消すことができなかった。火薬の発明(14世紀初頭)以前の時代にあっては恐るべき火器であった。

ユスティニアヌス1世の時代を最後に、帝国の領土は縮小を重ね、7世紀になるころには、宮廷及び行政の公用語もラテン語からギリシア語へと変わり、しだいにギリシア的・東方的性格を強めた。ここに、ローマを自称しながら、実質的にはコンスタンティノープル(旧ビザンティウム)を中心とする新しいビザンツ社会が形成されていくのである。

中期ビザンツ帝国

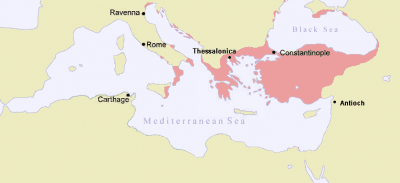

この時代に、ビザンツ帝国はイスラーム勢力を中心とする異民族の攻勢からよく自己を保ち、9世紀後半から10世紀のマケドニア朝において最大の繁栄をみるにいたった。

それは修道院の所領を中心に進展しつつあった大土地所有を抑えるための戦いでもあったが、結果的には国内の混乱をひきおこし、ローマ教皇との関係も悪化させた。

8世紀の末、エイレーネー(東ローマ女帝)は聖像崇拝を復活し、その後一時論争が再燃したものの、843年には聖像崇拝が正当と認められ論争は終わった。これにより、教義面でのローマ教会との関係は修復されたが、1世紀におよぶ対立の間にローマ教会は次第にフランク王国に接近するようになり、カールの西ローマ皇帝戴冠(カール大帝)によってビザンツ皇帝から事実上自立していった。

国内の混乱を収拾したビザンツ帝国では、スラブ人への布教活動が本格化し、ブルガリアとセルビアの改宗が達成されたが、ブルガリアはやがてビザンツの北辺を脅かす強大な勢力となった。

帝国の版図は、東方はティグリス・ユーフラテス両河上流、北方はドナウ川に達し、新しい征服地には軍管区制が導入された。こうして、帝国に平和がもたらされ、宮廷を中心に古典文化の復興がみられたが、繁栄の陰で社会の変質が始まっていた。すなわち、小アジア一帯で大土地所有が進展し、帝国を支えてきた自由農民が没落していったのである。

そのころ、東方ではセルジューク朝が小アジアに進出、西方でもノルマン人が南イタリアに進出するなど外敵の攻勢が激化し、ビザンツは後退を余儀なくされた。

特に、1054年コンスタンティノープル総主教がローマ教皇庁と断絶したことは、南イタリア支配の維持を困難なものにし、まもなくノルマン人に奪われた。

後期ビザンツ帝国

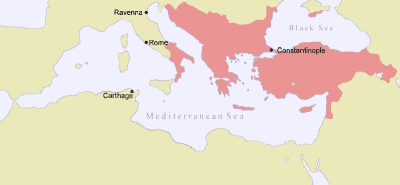

この時期は、コムネノス朝(1081〜1185)のもとで帝国の再建がはかられ、一時繁栄を取り戻すが、13世紀以降次第に衰退に向かい、15世紀半ばには滅亡する。

11世紀の末、宮廷の内紛を鎮めて帝位についたコムネノス朝のアレクシオス1世コムネノスは、貴族勢力に対し軍事奉仕を条件に公有地の管理を任せるプロイノア制を導入、これにより帝国の封建化は進んだが、貴族連合体制のもとで国内は安定することになった。

対外的には、ヴェネツィアと提携してアドリア海からノルマンを撃退、さらにセルジューク朝の圧力に対抗するためローマ教皇に十字軍(第1回十字軍 1096年〜1099年)を要請し、トルコ人に奪われた土地の回復を目指した。

この相対的安定も、12世紀末から再び崩れた。貴族層は帝国からの自立を強め、セルビア・ブルガリアも独立、1204年にはヴェネツィアと第4回十字軍によりコンスタンティノープルが占領され、ラテン帝国の出現をみた。

ビザンツの残存勢力はトレビゾンド・ニケーア・エピロスに独立政権を立てて抵抗、そのひとつニカイア帝国のミカエル8世パレオロゴスは、1261年ジェノヴァの協力を得てコンスタンティノープルを奪回し、ビザンツ帝国を再興した。これが、帝国最後のパレオロゴス朝(1261~1453)の成立である。

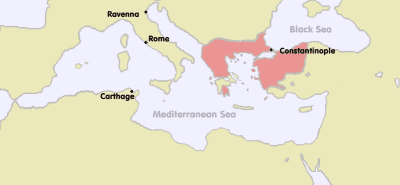

しかし、この再建ビザンツ帝国に昔日の面影はなく、新たにバルカン半島で強大化したセルビア王国の圧力に加え、モンゴル人に追われたトルコ系諸族の小アジア西進、とりわけオスマン帝国の出現は、相次ぐ宮廷の内乱とともに帝国の衰退・領土縮小を加速させた。

オスマン帝国は、14世紀半ばにバルカン半島に進出、都をアドリアノープルにおいて、セルビアなど周辺スラヴ諸族を征服していった。これに対し、キリスト教諸国もハンガリー王ジギスムントを中心に十字軍を結成したが、ニコポリスの戦い(1396)で敗れ、そのあとも敗退を続けた。

そして、1453年メフメト2世率いるオスマン軍によりコンスタンティノープルが陥落、ビザンツ帝国はその1000年におよぶ歴史を閉じることになった。

コンスタンティノープルの陥落

15世紀になると、ビザンツ帝国の領土はほぼコンスタンティノープルに限られていた。この「永遠の都」を征服するべく、1453年4月メフメト2世は陸と海の両方から攻撃を開始した。しかし、テオドシウス2世の二重城壁は堅固(テオドシウスの城壁)で、オスマン軍の新鋭の大砲をもってしても突破できなかった。

また金角湾口には鉄鎖がはられ、オスマン艦隊の侵入もはばまれた。メフメトは局面打開のため、奇抜な作戦を思いついた。それは、鉄鎖で守られている金角湾内部に、山越えで艦隊を移動させ、敵の背後を築こうというものであった。深夜、秘密のうちに兵士を動員すると、丸太や木の板を並べた道をつくらせ、それにオリーブ油や獣脂を塗りつけた。そして、人畜や風力を利用して船を滑らせ、一夜のうちに70隻ものガレー船を移動させることに成功した。この作戦にビザンツ側は動揺し、なお激しい抵抗を繰り広げたが5月29日皇帝コンスタンティヌス11世は戦死し、コンスタンティノープルは陥落した。

ビザンツ文化

ビザンツ文化の特色は、ヘレニズム文化を基調にギリシア・ローマの古典文化とオリエント(西アジア)の文化を融合した独自の文化を形成したことである。

学問

学問の分野では、古代ギリシア・ローマの遺産の上に、実証的・客観的な歴史叙述を重視したプロコピオス(500〜562)や、プラトン哲学から神学・法学・自然科学まで広く古典文化の復興をはかったミカエル・プセルロス(1018〜1078)を生んだ。

美術

しかし、ビザンツ文化としては特に名高いのは美術の分野である。ビザンツ美術はキリスト教美術のひとつとして、教会建築と聖堂内壁のモザイク画(材料には七宝や色ガラスを使用)、イコン(聖画像)などに独自の発達をみた。

初期のビザンツ美術は、東方の影響で神秘性がこく、6世紀のユスティニアヌス1世の時代に成熟を遂げた。代表的な教会としては、首都を威圧する大円蓋(ドーム)式バシリカ建築のハギア・ソフィア聖堂や、内部の宗教画モザイク装飾の美しいラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂、サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂などがある。

ビザンツ美術は、8〜9世紀には聖像禁止政策の影響で一時衰退するが、マケドニア朝・コムネノス朝のもとで再興した。この11〜12世紀が、中期ビザンツ美術の全盛期であり、建築様式ではギリシア十字(正十字)形プランが主流となった。代表的なものに、アテネ近郊のダフニ修道院、パトモス島の聖ヨハネ修道院などがある。また内装のモザイクも、キリストの生涯の史伝に基づく十二祭礼からなる装飾体系が完成した。ビザンツ文化は、ギリシア正教の布教や交易をつうじて周辺地域にも波及し、各地にビザンツ式の教会建築やモザイク壁画を生んだ。11世紀に改築されたヴェネツィアのサン・マルコ聖堂、同じころキエフ公国のヤロスラフ1世により建立された聖ソフィア大聖堂(キエフ)などが有名である。

ビザンツ文化の歴史的意義

- 第1にギリシアの古典をよく継承・保存したことである。それは、イスラーム世界に伝えられるとともに、イスラームをとおして12〜13世紀の西ヨーロッパにおける学問の発達(12世紀ルネサンス)を促し、さらにイタリア・ルネサンスの開花にも影響を与えた。

- 第2に、東ヨーロッパ一帯に広がっていたスラヴ諸国にギリシア正教とビザンツ文化を伝えることにより、西ヨーロッパと異なる独自の東ヨーロッパ文化圏を形成したことである。とくに帝国滅亡後、その帝国理念や宗教はロシアにうけつがれ、ロシアは第三のローマとして東方正教会の中心を担うことになる。

年表

- 前史

- 324年 – 395年

- 330年 コンスタンティヌス1世がコンスタンティノープル(コンスタンティノポリス)に遷都

- 324年 テトラルキアの内戦終結

- 378年 ハドリアノポリスの戦いでウァレンスが敗死

- 390年 テッサロニカの虐殺 ゴート族逮捕のため、テオドシウス1世が派遣した軍によるギリシア史上最初の虐殺

- 前期

- 395年 – 610年頃

テオドシウスの城壁 ©Hiro-o - 395年 ローマ帝国最後の皇帝・テオドシウス1世死去。東ローマ帝国をアルカディウス、西ローマ帝国をホノリウスが継ぐ。

- 401年 – 450年 東ローマ帝国テオドシウス朝第2代皇帝・テオドシウス2世

- パンノニアに本拠地を置いたフン族王・アッティラにたびたび侵入される。

- 大城壁テオドシウスの城壁を建設し、ゲルマン人やゴート人に対する防御力を高める。

- 450年 – 457年 第3代皇帝・マルキアヌス

- 476年 西ローマ帝国滅亡

- 491年 – 518年 アナスタシウス1世 単性論寄りの宗教政策によりカトリック教会と対立。ローマ教皇フェリクス3世に破門され東西教会分裂。

- 518年 – 527年 ユスティヌス1世

- 中期

- 610年頃 – 1204年

- 608年にカルタゴのアフリカ総督・大ヘラクレイオスが反乱を起こし、610年にカルタゴ総督・大ヘラクレイオスの子のヘラクレイオス(在位 : 610年 – 641年)が皇帝に即位した。ヘラクレイオスは、西突厥の二度にわたる戦争(第二次ペルソ・テュルク戦争、第三次ペルソ・テュルク戦争)に助けられ、シリア・エジプトへ侵攻したサーサーン朝ペルシアをニネヴェの戦い (627年)で破るなどして東ローマ・サーサーン戦争 (602年-628年)に勝利し、領土を奪回することに成功した。627年にハザールを主力とする「東のテュルク」と同盟を結んだが、628年に統葉護可汗が殺され、後継者問題にゆれる西突厥との同盟関係は失われた。

- 636年 – ヤルムークの戦い:東ローマ帝国とその同盟国のガッサーン朝が、正統カリフ勢力のアラブ軍とヨルダン川の支流のヤルムーク川で激突した戦い。この戦いに完勝した正統カリフ勢力によって東ローマ帝国のシリア支配は終わりを告げ、預言者ムハンマドの死後始まったイスラームの「大征服」時代の幕開けとなった。これ以後、キリスト教の影響が強かったレバント地方は急速にイスラーム化が進む。

- 後期

- 1204年 – 1453年

- 1223年 – 1299年 モンゴル襲来

- 1453年 メフメト2世率いるオスマン帝国により滅亡

東ローマ帝国歴代王一覧

| 東ローマ帝国 | 皇帝 | 在位 |

|---|---|---|

| テオドシウス朝 | アルカディウス | 395-408 |

| テオドシウス2世 | 408-450 | |

| マルキアヌス | 450-457 | |

| レオ朝 | レオ1世(東ローマ皇帝) | 457-474 |

| レオ2世(東ローマ皇帝) | 474 | |

| ゼノン(東ローマ皇帝) | 474-475 | |

| バシリスクス(対立皇帝) | 475-476 | |

| ゼノン(復位) | 476-491 | |

| 断絶 | ||

| アナスタシウス1世 | 491-518 | |

| ユスティニアヌス朝 | ユスティヌス1世 | 518-527 |

| ユスティニアヌス1世 | 527-565 | |

| ユスティヌス2世 | 565-578 | |

| ティベリウス2世 | 578-582 | |

| マウリキウス | 582-602 | |

| フォカス | 602-610 | |

| ヘラクレイオス朝 | ヘラクレイオス | 610-641 |

| コンスタンティノス3世 | 641 | |

| ヘラクロナス | 641 | |

| コンスタンス2世 | 641-668 | |

| コンスタンティノス4世 | 668-685 | |

| ユスティニアノス2世 | 685-694 | |

| レオンティオス | 695-698 | |

| ティベリオス3世 | 698-705 | |

| ユスティニアノス2世(復位) | 705-711 | |

| 断絶 | ||

| フィリピコス・バルダネス | 711-713 | |

| アナスタシオス2世 | 713-715 | |

| テオドシオス3世 | 715-717 | |

| イサウリア朝(シリア朝) | レオン3世 | 717-741 |

| コンスタンティノス5世 | 741-775 | |

| レオーン4世 | 775-780 | |

| コンスタンティノス6世 | 780-797 | |

| エイレーネー(東ローマ女帝) | 797-802 | |

| 断絶 | ||

| ニケフォロス1世 | 802-811 | |

| スタウラキオス | 811 | |

| ミカエル1世ランガベ | 811-813 | |

| レオーン5世 | 813-820 | |

| アモリア朝 | ミカエル2世 | 820-829 |

| テオフィロス | 829-842 | |

| ミカエル3世 | 842-867 | |

| マケドニア朝 | バシレイオス1世 | 867-886 |

| レオーン6世 | 886-912 | |

| アレクサンドロス(東ローマ皇帝) | 912-913 | |

| コンスタンティノス7世 | 913-959 | |

| ロマノス1世レカペノス | 920-944 | |

| ロマノス2世 | 959-963 | |

| ニケフォロス2世フォカス | 963-969 | |

| ヨハネス1世ツィミスケス | 969-976 | |

| バシレイオス2世 | 976-1025 | |

| コンスタンティノス8世 | 1025-1028 | |

| ロマノス3世アルギュロス | 1028-1034 | |

| ミカエル4世 | 1034-1041 | |

| ミカエル5世 | 1041-1042 | |

| ゾエ | 1042 | |

| テオドラ(東ローマ女帝)(共同皇帝) | 1042 | |

| コンスタンティノス9世モノマコス | 1042-1055 | |

| テオドラ(東ローマ女帝)(復位) | 1055-1056 | |

| 断絶 | ||

| ミカエル6世ストラティオティコス | 1056-1057 | |

| イサキオス1世コムネノス | 1057-1059 | |

| ドゥーカス朝 | コンスタンティノス10世ドゥーカス | 1059-1067 |

| エウドキア・マクレンボリティサ | 1067-1068 | |

| ロマノス4世ディオゲネス | 1068-1071 | |

| ミカエル7世ドゥーカス | 1071-1078 | |

| ニケフォロス3世ボタネイアテス | 1078-1081 | |

| コムネノス朝 | アレクシオス1世コムネノス | 1081-1118 |

| ヨハネス2世コムネノス | 1118-1143 | |

| マヌエル1世コムネノス | 1143-1180 | |

| アレクシオス2世コムネノス | 1180-1183 | |

| アンドロニコス1世コムネノス | 1183-1185 | |

| アンゲロス朝 | イサキオス2世アンゲロス | 1185-1195 |

| アレクシオス3世アンゲロス | 1195-1203 | |

| イサキオス2世アンゲロス(復位) | 1203 | |

| アレクシオス4世アンゲロス | 1203-1204 | |

| アレクシオス5世ドゥーカス | 1204 | |

| コンスタンティノス・ラスカリス | 1204 | |

| ラスカリス朝 | テオドロス1世ラスカリス | 1205-1222 |

| ヨハネス3世ドゥーカス・ヴァタツェス | 1222-1254 | |

| テオドロス2世ラスカリス | 1254-1258 | |

| ヨハネス4世ラスカリス | 1258-1261 | |

| パレオロゴス朝 | ミカエル8世パレオロゴス | 1261-1282 |

| アンドロニコス2世パレオロゴス | 1282-1328 | |

| ミカエル9世パレオロゴス(共同皇帝) | 1294-1320 | |

| アンドロニコス3世パレオロゴス | 1328-1341 | |

| ヨハネス5世パレオロゴス | 1341-1376 | |

| ヨハネス6世カンタクゼノス | 1347-1354 | |

| マタイオス・カンタクゼノス(共同皇帝) | 1353-1357 | |

| アンドロニコス4世パレオロゴス | 1376-1379 | |

| ヨハネス5世パレオロゴス(復位) | 1379-1391 | |

| ヨハネス7世パレオロゴス(対立皇帝) | 1390 | |

| ヨハネス5世パレオロゴス(復位) | 1391 | |

| マヌエル2世パレオロゴス | 1391-1425 | |

| ヨハネス8世パレオロゴス | 1425-1448 | |

| コンスタンティノス11世 | 1448-1453 |

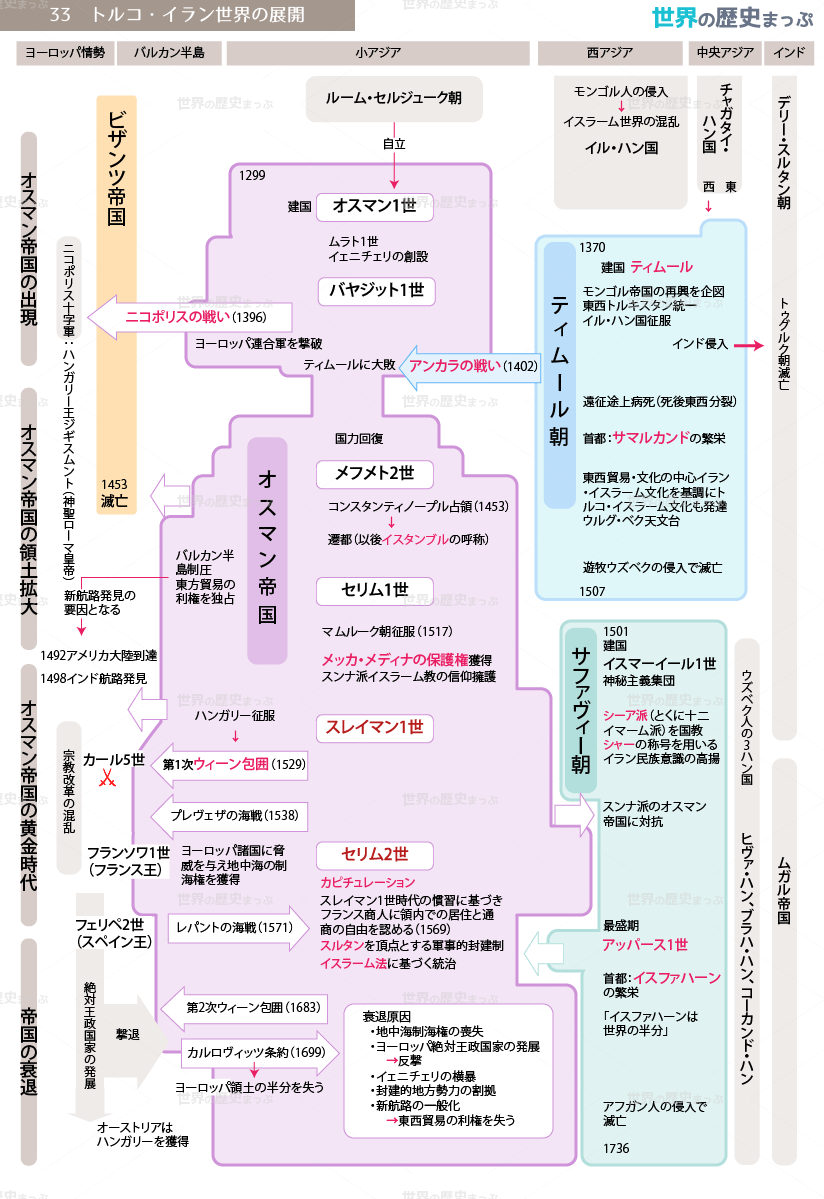

トルコ・イラン世界の展開図