清(王朝) ( A.D.1616〜A.D.1912)

清(王朝)

明にかわって中国を支配した満州人の王朝。中国東北地方においてヌルハチが女真を統一して金(後金)を建国、ホンタイジが1636年に国号を清、民族名を満州と改めた。44年に北京に入城し、17〜18世紀の康熙帝・雍正帝・乾隆帝の3皇帝の時代に支配領域を拡大し、ほぼ現在の中国にあたる版図を築いた。19世紀中頃から列強の圧力を受けて半植民地化が進み、辛亥革命により1812年に滅亡した。

清代歴代皇帝

清朝歴代皇帝

| 廟号 | 名(愛新覚羅氏) | 在位時期 | 年号 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 太祖 | ヌルハチ | 努爾哈赤 ヌルハチ | 1616年 - 1626年 | 天命 | 清の前身である後金皇帝 |

| 太宗 | ホンタイジ | 皇太極 ホンタイジ | 1627年 - 1643年 | 天聡 崇徳 | ヌルハチの第8子。後金を清とする。 |

| 世祖 | 順治帝 | 福臨 | 1644年 - 1661年 | 順治 | ホンタイジの第9子 |

| 聖祖 | 康熙帝 | 玄燁 | 1662年 - 1722年 | 康熙 | 順治帝の第3子 |

| 世宗 | 雍正帝 | 胤禛 | 1723年 - 1735年 | 雍正 | 康熙帝の第4子 |

| 高宗 | 乾隆帝 | 弘暦 | 1736年 - 1795年 | 乾隆 | 雍正帝の第4子 |

| 仁宗 | 嘉慶帝 | 永(顒) | 1796年 - 1820年 | 嘉慶 | 乾隆帝の第15子 |

| 宣宗 | 道光帝 | 旻寧 | 1821年 - 1850年 | 道光 | 嘉慶帝の第2子 |

| 文宗 | 咸豊帝 | 奕詝 | 1851年 - 1861年 | 咸豊 | 道光帝の第4子 |

| 穆宗 | 同治帝 | 載淳 | 1862年 - 1874年 | (祺祥) 同治 | 咸豊帝の長子 |

| 徳宗 | 光緒帝 | 載 | 1875年 - 1908年 | 光緒 | 醇親王奕譞の第2子 |

| 愛新覚羅溥儀 | 溥儀 | 1908年 - 1912年 | 宣統 | 醇親王載の長子 |

アジア諸地域の繁栄

東アジアでは14世紀後半、元王朝末の混乱の中から明王朝が成立した。明は、君主独裁による中央集権体制の確立に努める一方、東アジア諸国に対しては朝貢体制を復活させて国家による管理貿易を行い、朝貢を勧誘するため数回にわたり大艦隊を南海諸国へ派遣した。16世紀に入ると明は、モンゴルや倭寇対策に悩まされ、国内の混乱もあってしだいに国力が衰え、17世紀前半に滅亡した。

かわって中国を支配したのが満州族の清王朝である。清は明の諸制度をうけつぎ、さらに強力な先制国家を形成し、中央アジアやモンゴル、チベットなどを支配し、東アジアの大半を領有する大帝国となった。特に康熙帝、雍正帝、乾隆帝の3皇帝の約130年間が清の最盛期であった。明・清時代には、長江の中・下流域を中心として産業や商業の発達が見られ、銀の流通もあって、税制や庶民文化にも大きな影響を与えた。また明末以降中国に来航したキリスト教宣教師による東西の文化交流も見られた。

東アジア・東南アジア世界の動向

東アジアの状況

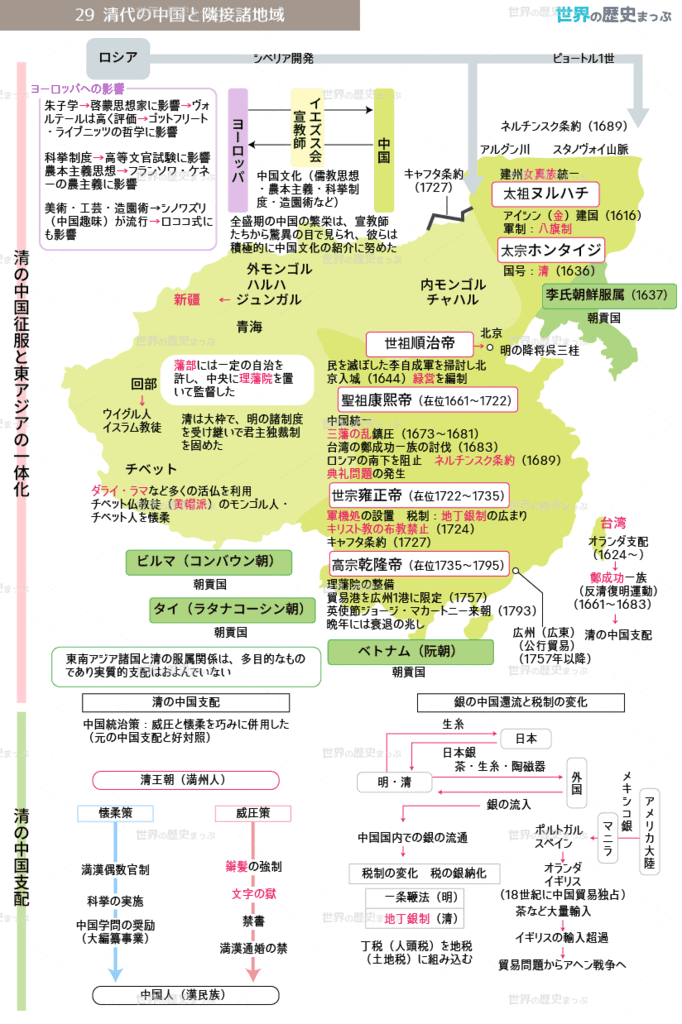

清の建国

そのようななか、建州女真の一首長の子に生まれたヌルハチ(姓はアイシンギョロ(愛新覚羅) 1559〜1626)は、1583年、撫順関外の興京付近で挙兵し、1598年建州女真を統一して「マンジュ国」を成立させた。さらにはその北方に位置する海西女真を破り、ほぼ北方地方の全域を統一することに成功した。ヌルハチは1616年、アイシン(満州語で金を意味する)と号する国(後金国)をたて、ハンの位について(太祖 位1616〜1626)、元号を天命とした。

彼は軍事組織であると同時に行政・社会組織でもある八旗を編制して、女真族を統率した。八旗とは、黄・白・紅・藍の4色からなる4旗と、その4色に縁をつけた4旗とに分けたものであった。

また、彼はモンゴル文字を借りて表記する満州文字をつくり、統一政策を進めていった。後金の建国とその勢力伸張に驚いた明朝は、10万の大軍を派遣したが、1619年ヌルハチはサルフの戦いでこれを撃破し、1621年には遼河以東を制圧し、1625年には瀋陽(のち盛京と改称)を都とした。

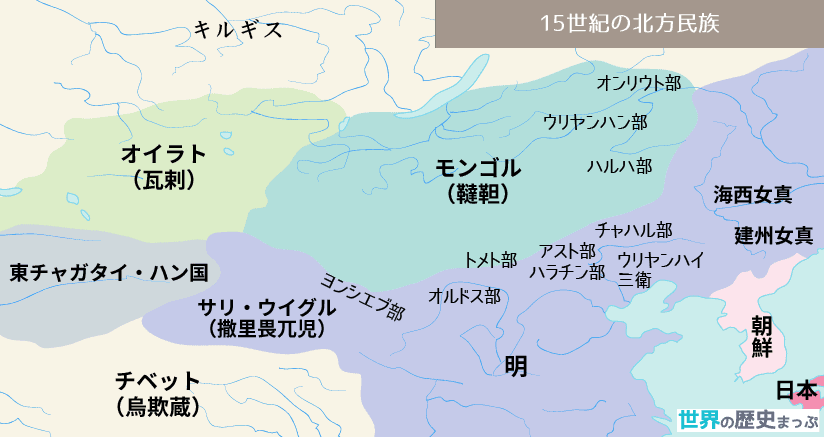

1626年にヌルハチが没すると、その第8子でサルフの戦いで活躍したホンタイジ(1592〜1643)が、人々に推されてハンの位についた(太宗 位1626〜1643)。ホンタイジはしばしば明軍と交戦したが、これを破ることができなかったので、彼はモンゴル高原を迂回して明を攻撃する計画をたて、1635年内モンゴルのチャハル部を平定した。その際、元朝の皇室に伝わったという玉璽を手に入れ、1636年、満州人・漢人・モンゴル人に推されて皇帝の位につき、国号を中国風に清(1616〜1912 清朝)と改めた。

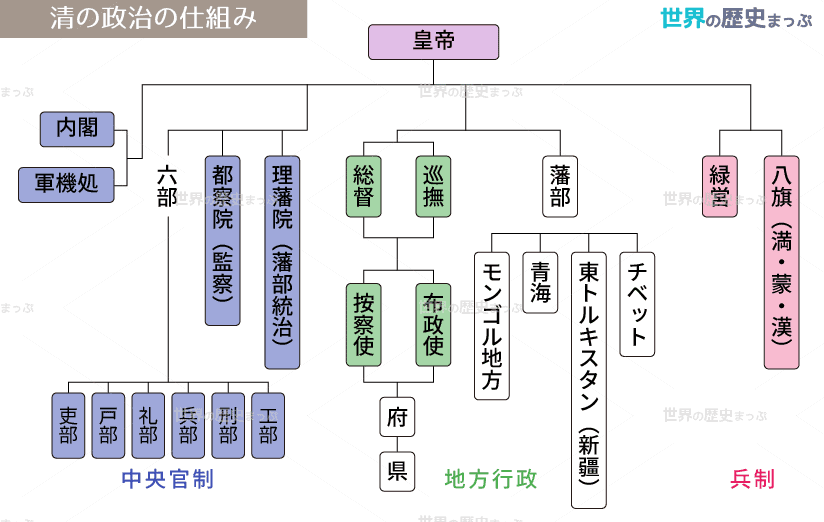

即位後ホンタイジは、明と冊封関係にあったことから清の建国を認めない朝鮮を攻撃して、これを臣属させ(1637)、さらにモンゴル諸部を平定し(1637)、また明側から投降してくる漢人部隊を吸収して、しだいにその勢力を増した。彼は国家機構を整え、まず六部をおき、監察機関である都察院や、藩部を統括する理藩院などを設置した。また、女真族からなる満州八旗のほか、平定したモンゴルの兵士や投降してきた漢人からなる蒙古八旗・漢軍八旗を編制した。このようにホンタイジは諸制度を制定し、清の基礎をきずいていった。

中国東北地方には、ツングース系に属する半猟半農民の女真(女直)族が居住しており、彼らの一部は12世紀に金朝を建国して中国北部をその領土とするまでになっていたが、元朝やそれにつづく明代では、その支配をうけていた。当時の東北地方の女真族は、北方の海西、撫順以東の建州、東北地方北部の野人の三大部に分かれて居住しており、毛皮や朝鮮人参などを瀋陽付近に設けられた交易場で、中国側の穀物や金属類と取引していた。明朝の永楽帝は、これら女真族を統合させないために、黒龍江下流にヌルカン都司(奴児干都司)を設け、遼東方面に建州衛をおき、名義だけの官職を授け、さまざまな賜与や特典を与えていた。こうしたなかで女真族の間に民族的自覚が現れ、統一気運が生まれ、ヌルハチの登場となったのである。

清代の中国と隣接諸地域

清朝の統治

中国統一

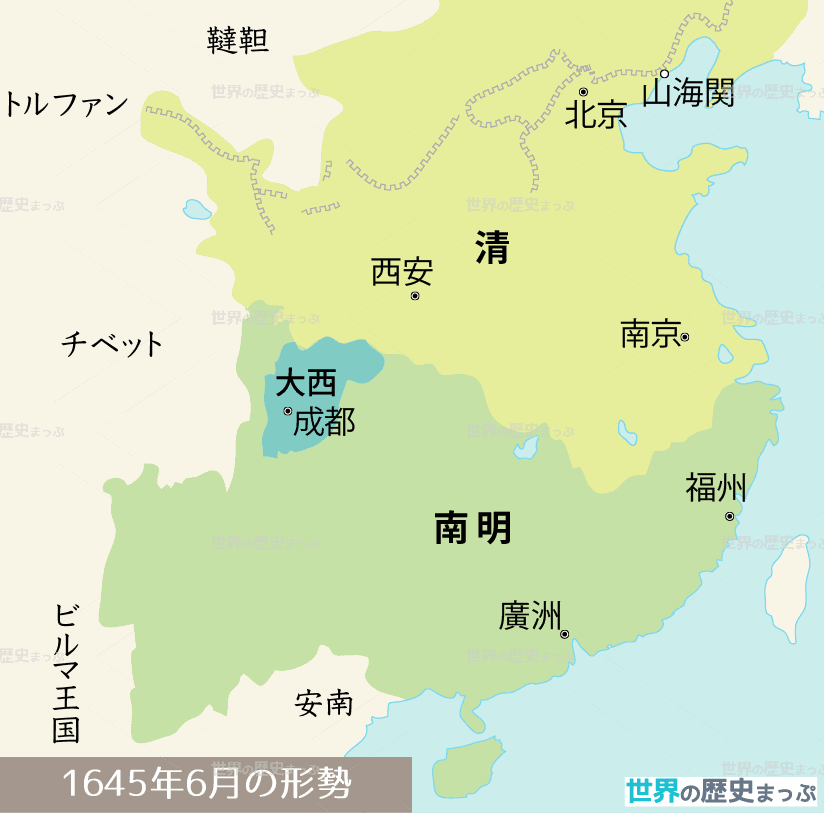

李自成によって明が滅ぼされると、長城(万里の長城)の東端に位置する山海関で清軍の南下に備えていた武将の呉三桂(1612〜1678)は清に投降し、対清軍の重要拠点であった山海関の門を開き、清軍を導き入れた(これを「入関」という)。当時清では、ホンタイジのあとをついだ順治帝(世祖 位1643〜1661)が幼少で即位し、叔父の睿親王ドルゴンが摂政として実権を握っていた。山海関を突破することができた清軍は、呉三桂らと共に李自成を破って北京を占領し、清は都を北京に遷して華北支配に着手した。

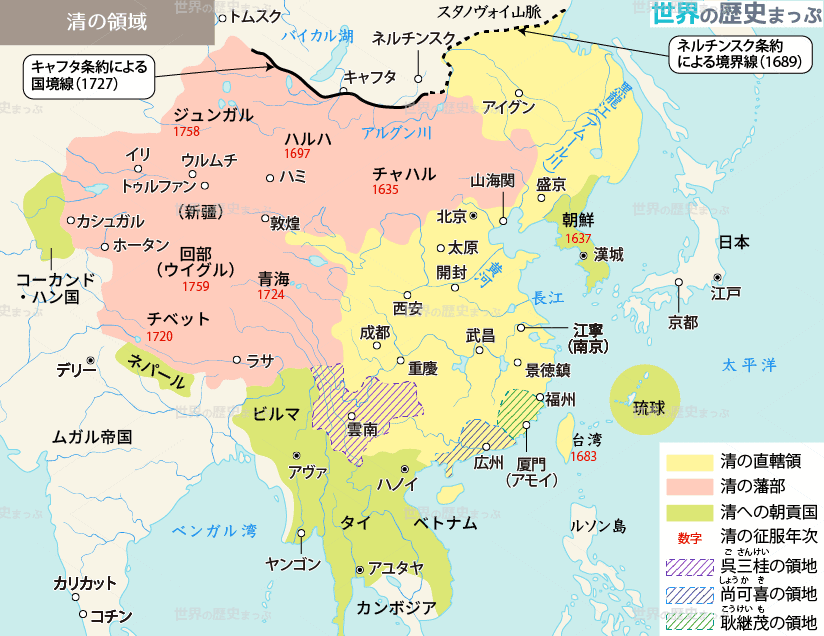

中国全土がほぼ平定された1661年、順治帝をついで康熙帝(聖祖 位1661〜1722)が即位した。清は中国平定に際して、明から投降した漢人武将をうまく利用した。清は華南の平定が終わると、その功績によって呉三桂を平西王として雲南に、尚可喜を平南王として広東に、耿継茂を靖南王として福建にそれぞれ藩王として封じた。これを三藩といい、彼らは強大な軍事力をもつ半独立政権であった。しかし清にとって中国全土を確実に支配していくためには、これら三藩の勢力は脅威となる存在であった。そこで康熙帝は三藩のとり潰しをはかった。こうした清の政策に対して、1673年、まず呉三桂が反旗をひるがえし、ついで尚可喜の子尚之信、耿継茂のあとをついだ耿精忠もこれに応じた。これを三藩の乱(1673〜1681)という。清はこれら三藩の軍に苦戦したが、呉三桂が病死するとその勢力は急速に衰え、結局三藩は平定された。

国姓爺

鄭成功の父鄭芝竜は、貿易のためしばしば長崎の平戸に来航し、その地の田川氏の娘を妻とした。1624年、その間に生まれた子が鄭成功であり、幼名を福松といい、7歳まで平戸に住んでいた。鄭芝竜は、1644年に明が滅ぶと、明の皇族の唐王(隆武帝)を助けて反清運動をおこなった。鄭成功はそのとき唐王から明室の姓「朱」を賜ったことから、国姓爺と呼ばれるようになり、父が清に降伏して以降も、台湾を根拠地に激しい反清運動を展開した。母が日本人であったことから、鄭成功の行動は日本へもくわしく伝えられ、近松門左衛門は『国姓爺合戦』と題する浄瑠璃をつくり人気を博した。

ところで、清の皇帝は満州族のリーダーであるとともに、中国歴代王朝の伝統をつぐ中華皇帝でもあり、また内モンゴルのチャハル部を平定した際に元朝の皇室に伝わったという玉璽を手に入れたことからモンゴル帝国のハンの継承者として臨み、さらにはチベット仏教の外護者(大施主)でもあった。つまり清の皇帝は「多面的な顔」をあわせもった君主といえる。清はその前半期、康熙帝のあと、雍正帝(世宗 位1722〜1735)、乾隆帝(高宗 位1735〜1795)と明君が続き、その約130年間は清朝の最盛期であり、彼らはそうした「多面的な顔」をもって独裁的な権力をふるった。

皇帝は通常北京の紫禁城で政務をおこなっていたが、夏から秋にかけての数ヶ月間は熱河(河北省承徳市)の離宮(承徳避暑山荘)で過ごし、また内モンゴルで狩をするのが清朝前半期の習慣であった。ちなみに18世紀末、中国を訪れたイギリス使節の初代マカートニー伯爵ジョージ・マカートニーが乾隆帝に拝謁を許されたのが熱河の離宮(承徳避暑山荘)であった。

乾隆帝は、康熙帝・雍正帝とともに清朝の三大皇帝と称される。雍正帝の第4子で、祖父康熙帝にその才を愛されたという。絵は宣教師ジュゼッペ・カスティリオーネ(郎世寧)の作。

避暑山荘は清の皇帝がかつての首都である奉天(瀋陽)へ行き来する際、立ち寄る場所として87年間にわたり整備された離宮である。1994年にはユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

中国統治

地方行政では、国内の直轄地は18省(のち22省に増加)とし、各省に布政使(行政)・按察使(司法)をおいた。さらに1省ごとに地方長官である巡撫をおき、また1〜3省を統括する総督を派遣した。藩部は理藩院の統括下にあり、はじめ先住民の自治に任されていたが、しだいに中央から将軍などが派遣された。雲南や貴州地域に居住するミャオ族(苗族)などは、その族長が土司・土管に任命されていたが、これもやがて中央から派遣された地方官におきかえられ(これを「改土帰流」という)、中国下が推進された。

軍事面では、建国当初から満州人による満州八旗が編制された。そしてホンタイジ時代には、さらに蒙古八旗と漢軍八旗が増設され、中国統一後はこれら八旗を要地に駐屯させた。しかし清が中国に進出した順治帝以後、八旗とは別に旧明軍の漢人部隊を再編成して組織した緑営がおかれた。緑営は漢人を中心に構成された正規常備軍であり、八旗の不足を補強し、主として中国内の治安維持にあたった。

清朝は、漢人に対して異民族の支配に反感をもたせないように配慮しながら、懐柔策と威圧策を併用した。まず懐柔策として、広大な領地を支配するために漢人の協力を必要としたので、中央の諸官庁に満州人と漢人とを同人数併用する政策を用いた(満漢偶数官制)。これは基本的に地方行政組織にも適用された。こうした行政組織上の特徴は、同じ異民族王朝でありながら、政権の中枢部をモンゴル人・色目人が独占していた元朝とは大きく異なる点である。このほか、朱子学を官学として学問を奨励し、官吏登用法として科挙をさかんにおこなうとともに、皇帝みずからも中国文化に積極的に興味を示した。とりわけ康熙帝は、儒教思想に深い関心をもち、学者を動員して『康熙字典』『明史』などを編纂させ、また康熙帝は『古今図書集成』乾隆帝は『四庫全書』など、相ついで大部な叢書を編纂させる国家事業をおこしている。こうしたことは、清が明の正統な後継者であるとともに、中国文化の保護者であることを示そうとするものであった。

しかしながらその反面、清は征服者としての権威を保つため、威圧策として漢人に対し厳しい風俗の統制と思想弾圧をおこたらなかった。清に服従した証として、漢人の男性に辮髪を強制し、思想や言論に対しても厳しく取り締まった。康熙帝・雍正帝・乾隆帝が大規模な図書の編纂事業をおこし、学者や文化人を優遇したが、これは一面では中国内に残る異民族を敵視する書籍を、編纂作業の過程で検閲・没収する意味も含まれていた。またこの時期、文字の獄といわれる多くの筆禍事件がおき、さらに政府は満州人排斥思想(排満思想)を含む図書の刊行を禁止(禁書)し、白蓮教など民間の宗教を邪教として取り締まるなど、厳しい思想統制をおこなった。

辮髪

辮髪とは、頭髪の一部を残してあとを剃り、その残した頭髪を編んで背中にたらすもので、北方民族の男性におこなわれていた風習である。満州族も頭の中央を残して剃り、その髪を編んでたらしていた。清は、1644年明が滅んだ直後、北京へ入ると清への帰順の証として辮髪を強制したが、抵抗があったためすぐに撤回した。しかし、翌1645年南京を攻略するとサイド辮髪令を発令し、「頭を留めるものは髪を留めず、髪を留めるものは頭を留めず」という布告を南京の街々にだし、10日以内に辮髪することを命じた。違反したものは厳しい措置がとられた。ただし僧侶(仏教)と道士(道教)および女性は、辮髪の対象から除外されたため、明末の学者などには僧侶となるものが多かったという。

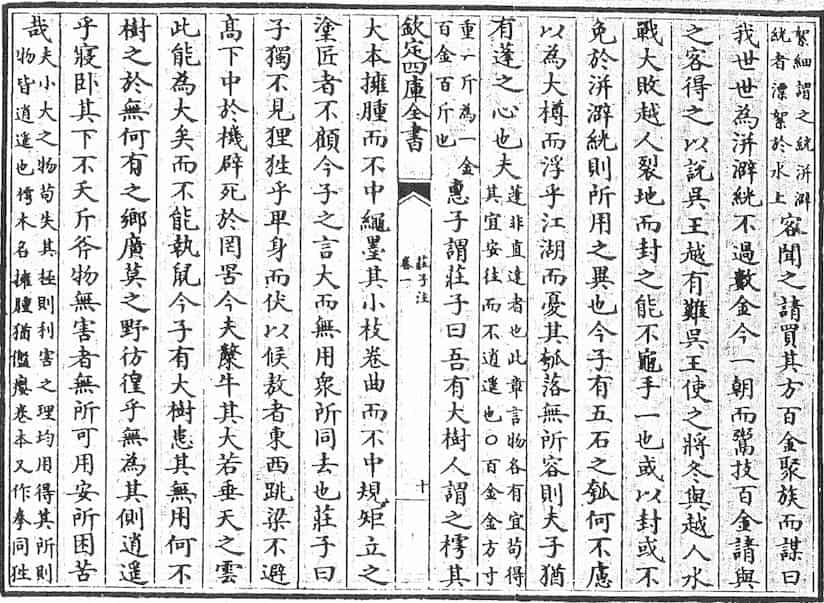

文字の獄

文字の獄は、いわゆる筆禍事件のことで、ときの皇帝や朝廷に対して批判的な著述箇所があった場合、厳しい罰がくだされた。明の洪武帝も、厳しい文字の獄をおこしたが、清初の康熙帝・雍正帝・乾隆帝の3代におきた文字の獄はとくに有名である。清は征服王朝であることから、満州族を敵視する漢族の排満思想を抑えるため、少しでも政府や満州族を批判した著述をおこなったものを、徹底的に取り締まった。雍正帝の時代、江西省でおこなわれた科挙の試験官の査嗣庭は、試験に『詩経』のなかの一節の「維れ民の止るところ」と出題したところ、「維・止」の2字は、それぞれ雍正帝の「雍・正」の頭の部分を切り落としたものであり、朝廷に反抗する意思があるとみなされ、ただちに処刑された事件がおきている。

清代の中国と隣接諸地域流れ図

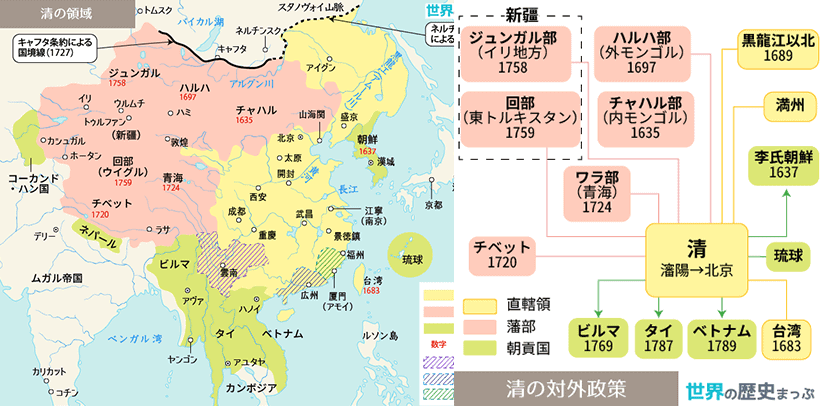

清朝支配の拡大

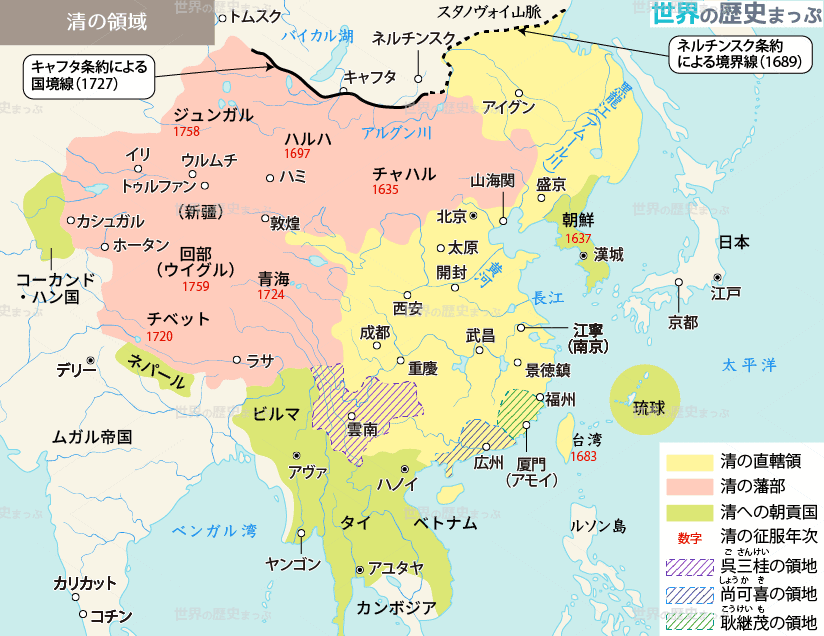

康熙帝・雍正帝・乾隆帝の約130年間が清の最盛期であり、この時期にその領土は最大限に達していた。領土の拡張を推し進めていった清は、北方地域において、当時東進してきた帝政ロシア(ロシア・ツァーリ国)と衝突した。海外植民地をもつことのできなかったロシアは、16世紀後半から東方のシベリア地域の開発に積極的に取り組み、植民などをおこなっていた。17世紀前半にはオホーツク海に達し、1643年には黒龍江(アムール川)沿いに進出した。清はロシアの前進基地を破壊したが、両者の戦いは断続的に行なわれていた。

三藩の乱を平定した康熙帝は、1689年、ピョートル1世(ロシア皇帝)との間にネルチンスク条約を結び、両国の国境をスタノヴォイ山脈(外興安嶺)とアルグン川の線と定め、国境貿易などを取り決めた。これは清が外国と対等に締結した最初の条約で、中国東北地方全域を確保し、ロシアの南下を阻止した。

一方、中央アジアの天山北路付近には、明代オイラトの後裔であるモンゴル人が住んでいたが、その中のジュンガル部に英主ガルダン・ハーンが現れて急速に強大となり、オイラト部を統一した。彼は、さらに東進して青海地方を併合し、チベット・外モンゴルをも勢力下におくなど、大勢力となった。これに対して康熙帝はみずから大軍を率いてジュンガルの軍を破り、外モンゴルと青海地方を清領とした(1696)。さらにチベットに侵入してきたジュンガル軍を撃退し、チベットを版図におさめた(1720)。外モンゴルが清領となったことから、清はここでもロシアと国境を接することになった。そこで康熙帝のあとをついだ雍正帝は、1727年、ロシアとの間にキャフタ条約を結び、モンゴル方面の国境の画定、交易場の設置などを取り決めた。

さらに青海のモンゴルの反乱を鎮圧し、青海やチベットの支配を確実なものとした。つづく乾隆帝は、康熙帝・雍正帝をうわまわる大規模な外征をおこない、ジュンガル部を討ち、その支配下にあった東トルキスタンの回部を服属させ、ここを新疆(新しい土地という意味)と称した。また台湾・ベトナム・ミャンマーなどにも軍を派遣した。

雍正帝の皇位継承法

満州族には、ハンの継承者を生前に決めておく習慣がなく、ホンタイジや順治帝、康熙帝は兄弟から推されて皇位継承者となった。康熙帝は一時、中国風にならって皇太子を指名したが、兄弟争いがおこったため皇太子を決定しないまま世を去った。混乱の中で即位した雍正帝は、皇太子争いを防ぐため新しい方法を考案した。すなわち皇子らを学問所に入れ武道学芸をきそわせ、皇帝にふさわしい皇子を見定め、その名を記した書状を密封した箱に入れ、宮殿の玉座の背後にかけられた「正大光明(公正で堂々と潔白なこと)」という扁額のうしろにおき、皇帝の死後開封され、初めて後継者が指名されるというしくみである。この皇帝継承法を「蜜建の法」といい、以後うけつがれた。この法により最初に選ばれたのが、雍正帝の第4子、のちの乾隆帝である。

こうして対外発展を続けてきた清は、その拡大された領土を3段階に分けて統治した。中国内地・東北地方・台湾を直轄地として直接支配し、内外モンゴル・東トルキスタン(新疆)・青海・チベットを藩部として理藩院が統括し、朝鮮・ベトナム・タイ・ミャンマーを属国として朝貢国の待遇を与えた。

ところで清は、内外モンゴルをはじめとする藩部に対しては監督官を派遣するものの、それら藩部の習慣や宗教についてはほとんど干渉しなかった。しかし、清はチベット仏教に対しては手厚い保護を与えた。

元代にチベット仏教は厚遇され宮廷内に広まり、歴代皇帝の熱狂的信仰もあって莫大な出費により国家財政は混乱し、滅亡の原因のひとつとなった。明も元に引きつづいてチベット仏教を厚遇し、とりわけ永楽帝はチベット仏教の信奉者となった。そのためチベット僧と明王室の関係はますます深まり、チベット僧の横暴と堕落とを招いた。

チベットの首都ラサの郊外マルポリ(紅山)山頂に白石で11層にきずかれた宮殿。歴代のダライ・ラマが居住し、毎年数万人のチベット仏教徒の巡礼が集まった。ポタラとは歴代のラマ(活仏)の化身とする、観音の住む所を意味する。

これ以降、チベット仏教の教主はダライ・ラマと呼ばれる。アルタン・ハーンが黄帽派チベット仏教の信者となって以後、モンゴル人の間にチベット仏教が広まった。1720年、チベットを領土とした清は、ダライ・ラマなどの活仏を保護・厚遇したが、これはチベットはもとより、チベット仏教信者の多いモンゴルの人々の支持をえようとしたのである。

清朝と東アジア

清朝と東南アジア

清代の社会経済と文化

対外交易

明の洪武帝は海禁政策をおこなったが、つづく永楽帝は鄭和を南海に派遣し、一時南海交易が積極的におこなわれた。しかし永楽帝の死後、再び海禁政策が復活した。明は、朝貢国に対して勘合符を与えて正式な朝貢船の証明とし、広州・泉州・寧波に市舶司をおいて朝貢貿易を管轄するとともに、中国人の海外渡航を禁止した。

1517年、ポルトガル人が広東付近に来航したのを契機に、その後スペイン・オランダ・イギリスの商人が相ついで来航したが、明朝は朝貢貿易の姿勢をくずさなかった。このように厳しい海禁政策がおこなわれていたが、しかし広東・福建などの民衆は海禁を犯して、東南アジアへ移住する者が現れ、のちの南洋華僑のもととなった。

1644年の明滅亡後に北京に入り中国支配を進める清朝は、台湾に根拠地を移して反清運動を続ける鄭成功に対し、中国船の渡航を厳禁する政策をとり(遷界令)、大陸との交通を断ち独立させようとした。この政策は鄭氏一族を滅ぼした1684年に解除された。さらに1685年には広東・福建などに海関(税関)を設け、海外貿易を統制した。当初の貿易相手は、すでに明朝末から来航していたポルトガル・スペイン、さらにその後に来航してきたオランダ・イギリスなどであった。イギリスは18世紀になるとポルトガル・スペインなどを圧倒して、中国貿易を独占した。そして東インド会社をとおして中国の生糸や陶磁器・茶などを輸入したが、その代価は銀で支払われ、その額は巨額にのぼった。このため銀がいっそう中国内に流入した。

乾隆帝は、康熙帝時代の典礼問題などもあって、1757年、ヨーロッパ人との貿易を広州(広東)の1港に限定し、藩属国の朝貢貿易と同じように品目・数量・来航数などを一方的に制限し、さらに公行と呼ばれる少数の特許商人に貿易管理のいっさいを任せた。こうした制限された交易や公行による貿易の独占に対してイギリスは、18世紀末から19世紀前期にかけてマカートニー(1737〜1806)やアマースト(1773〜1857)を派遣して、制限貿易の撤廃を求めたが失敗し、こうした体制はアヘン戦争後の南京条約(1842)まで続けられた。

税制

清朝の税制は、はじめ明朝の一条鞭法をうけついでおこなっていいたが、社会が安定し人口が増加すると、康熙帝は1711年の壮丁(成人)数を基準として、それ以降に増加した人口を盛世慈生人丁として丁税(人頭税)の課税対象から除外することを決めた。このため、それまで税から逃れていた人々が戸籍登録をおこなうようになり、人口が飛躍的に増大した。こうして人頭税にあたる丁銀(丁税)の定数が固定化されると、丁銀を地銀(土地税)のなかにくりこむことが可能となり、次の雍正帝のとき、丁銀を地銀にくりこんで一括徴収する地丁銀制が成立し、さらに乾隆帝の時代に全国へ広がった。地丁銀制は、それまでの人頭税の徴収が廃止され、土地のみを対象とした税制が確立したことを意味する。

清初の編纂事業

清は異民族王朝であるが、積極的に中国文化を重視した。中でも康熙帝・雍正帝・乾隆帝の3皇帝は、豊かな財力を背景に学芸を奨励して漢人学者を優遇し、多くの大規模な編纂事業をおこした。康熙帝時代には明朝の歴史書である『明史』(322巻、完成は乾隆帝時代)や『康熙字典』(42巻)・『佩文韻府』(106巻)などの辞書類、古今の文献から関係事項をとりだして分類した類書の『古今図書集成』(1万巻、雍正帝のとき完成)が編纂され、乾隆帝時代には『四庫全書』(7万9582巻)と、満州・漢・蒙(モンゴル)・蔵(チベット)・回(トルコ)の各語を対比させた辞書の『五体清文鑑』が編纂された。

清が漢人学者を動員してこのような大規模な図書の編纂事業をおこなわせたのは、学者を編纂事業に没頭させて政治的な関心から目をそらせるとともに、中国内に残る異民族を敵視する反清的図書を検閲・没収する意味が含まれていた。ことに『四庫全書』編纂の際には、539種・1万3800巻あまりが禁書として焼却された。

四庫全書

考証学

清朝は漢人学者を優遇する反面、清朝政府や異民族に対する排斥思想を厳しく取り締まった。文字の獄や禁書はその現れであるが、そのため政治的論理を必要としない古典研究が栄えることとなった。このような学問を考証学といい、本来は儒教研究のひとつの方法であった。明末の黄宗羲(1610〜1695)や顧炎武(1613〜1682)は、陽明学が空論化したことに反対して、儒教経典中の文献学的批判をおこない、書かれた当時における文字の意味を明らかにし、経典本来の原義を理解しようとするものであった。こうした研究方法では、漢代の注釈が尊重されたことから、考証学は宋学に対して漢学ともいわれた。考証学は黄宗羲や顧炎武をついだ明末清初の閻若璩(1636〜1704)にいたって確立され、その対象も儒教経典のほか、歴史学・歴史地理学・金石学・音韻学などの各分野に広がった。その後、乾隆帝・嘉慶帝時代を中心に、戴震(1723〜1777)・銭大昕(1728〜1804)・段玉裁(1735〜1815)などの著名な考証学者が現れ、「乾嘉の学」と称されて全盛を迎えた。しかし清が厳しい思想・言論統制をおこなったこともあって、危険をさけてささいな考証に終始し、黄宗羲や顧炎武がめざした「経世致用」の面はしだいに失われた。

このような学問のための学問となった考証学に対し、乾隆時代の後半からは儒教経典の『春秋』に注釈書のひとつである『春秋公羊伝』を正統として、そのなかにみえる孔子( 古代思想界の開花)の思想を現在に実行しようとする公羊学派がおこった。『春秋公羊伝』を正統としこれを研究する公羊学は、すでに漢代にみられたが、その後はおこなわれず、清になって復活したものである。公羊学は江蘇省出身の荘存与(1719〜1788)によって始められ、清末の政治家で変法自強の推進者となった康有為に大きな影響を与えた。

庶民文化

明朝の庶民文化の繁栄をうけて、清代でも長編小説や戯曲・芸術を中心に庶民文化が栄えた。長編小説では、没落する貴族の生活を中心として描き、清代最高の傑作といわれた曹雪芹(1724〜1763)の『紅楼夢』、科挙を風刺し官吏の腐敗をあばいた呉敬梓(1701〜1754)の『儒林外史』があり、短編小説では怪談を集めた蒲松齢(1640〜1715)の『聊斎志異』がある。戯曲では、唐の玄宗と楊貴妃を主題にした洪昇(1659〜1704)の『長生殿伝奇』や、孔尚任(1648〜1718)の『桃花扇伝奇』などがある。

宣教師の来航

康熙帝と宣教師

清初の全盛期時代をつくりだした康熙帝は、在位61年におよび、唐の太宗とならび称される名君である。彼は強健な体をもち、酒もタバコも飲まず、昼夜勉学にいそしみ、在位中変わらない生活を続けたという。彼はキリスト教宣教師がもたらす西洋学術に非常に興味をもち、マテオ・リッチの『幾何原本』を読み、フェルディナント・フェルビーストから天文学・数学・統計学などの講義をうけた。さらにジョアシャン・ブーヴェやレジスらに命じて『皇輿全覧図』をつくらせた。ブーヴェが一時フランスに帰国する際、康熙帝は太陽王ルイ14世に漢籍49冊を贈呈させたという。東西の大国の主が、宣教師をつうじて交流したのは、興味深いことである。

ベルギー人のフェルディナント・フェルビースト(南懐仁 1623〜1688)は、清初の1659年に中国へ渡り、シャールの補佐をして欽天監の副長官となり、暦の改訂に従事した。その後、康熙帝に天文学や数学を進講し、リッチの『坤輿万国全図』を一歩進めた『坤輿全図』を作成した。さらに三藩の乱がおこると( 清朝の統治)、大小の大砲120門をつくり乱の平定に大きく貢献し、工部侍郎(次官)の称号と厚遇を与えられた。

フランス人ジョアシャン・ブーヴェ(白進(白晋)1656〜1730)は、ルイ14世の命によって中国に派遣され、1685年北京に到着した。康熙帝に仕え、幾何学や天文学などを進講し、いったんフランスに帰国して新たな宣教師を連れて再び北京にもどった。その後、レジス(雷孝思 1663〜1738)らとともに清の領域を実地測量して『皇輿全覧図』を作成した。なお、ブーヴェはフランスに帰国した際に康熙帝の伝記である『康熙帝伝』を刊行したため、康熙帝の名がヨーロッパに知られることとなった。

イタリア人ジュゼッペ・カスティリオーネ(郎世寧 1688〜1766)は、1715年北京に入り、康熙帝・雍正帝・乾隆帝の3皇帝に仕えた。彼は油絵や写実的技法、さらに遠近法・明暗法などの技法を伝え、中国絵画に大きな影響を与えた。また、乾隆帝が北京郊外につくらせた離宮である円明園内の西洋風宮殿・庭園の設計にも加わった。

典礼問題

明末から清初に中国に来航したイエズス会宣教師は、積極的に西洋学術などを紹介しながら布教活動をおこない、その結果、明末には15万人もの信者が数えられるようになった。それは彼らが中国内での布教活動促進の一手段として、中国の伝統文化を重んじ、中国語を習得して古典を研究し、自ら儒学者の服装を着用したからである。さらに彼らは、儒教でいう天帝・上帝はキリスト教の神(デウス Deus)と同じであるとして、中国人信者が依然としてやめない孔子の崇拝や祖先の祭祀などの伝統的儀礼(典礼)をも容認したのである。

ところが、イエズス会宣教師により遅れて中国へ来航したドミニコ派やフランチェスコ派の宣教師たちは、こうしたイエズス会の布教活動に対し、キリスト教の教義に違反するものであるとして激しく非難し、ローマ教皇に訴えた。これを「典礼問題」といい、激しい論争の結果、クレメンス11世(ローマ教皇)は1704年、中国の典礼を受け入れたイエズス会の布教活動を禁じた。これを知った康熙帝は大いに怒り、典礼を認めるイエズス会宣教師以外の布教活動を禁じ、他派の宣教師を追放する決定をくだした。さらに雍正帝は、福建省でおきたドミニコ派宣教師に関する事件をきっかけに、1724年キリスト教布教禁止の命をだした。このため、朝廷において学問や芸術などの特殊な仕事に関わっている宣教師以外は中国移住が認められず、マカオに追放となった。

こうして中国におけるキリスト教の布教活動は禁止されたが、日本の場合とはことなり、それほど徹底したものではなく、地方官も厳しくは取り締まらなかったことから、ひそかに宣教師が中国内へ侵入して、ほそぼそと布教活動をおこなっていた。

中国文化のヨーロッパへの影響

イエズス会宣教師をつうじて紹介された西洋学術は、中国文化に大きな影響をおよぼした。しかし彼ら宣教師も中国の制度・文化を積極的にヨーロッパに紹介し、各方面に大きな影響を与えた。たとえば、科挙制度は高度な官吏登用方法と考えられ、その影響でイギリスやフランスでは高等文官試験制度が始められた。また朱子学はヨーロッパの学者に歓迎され、ドイツの哲学者ゴットフリート・ライプニッツに影響を与え、フランスの啓蒙思想家ヴォルテールに高く評価された。特にヴォルテールは、孔子を崇拝していたという。フランスのフランソワ・ケネーの重農主義にも中国の道家思想や農本主義が大きく影響している。陶磁器をはじめとする工芸品は、ロココ式芸術に取り入れられ、またフランスのルイ14世は中国風のトリアノン宮殿をたて、マリー・アントワネットは宮殿に中国家具がおかれた部屋をもっていた。さらに中国の造園術は、フランスのヴェルサイユ宮殿にも影響を与えた。

イエズス会宣教師たちによって紹介された中国文化は、17〜18世紀のヨーロッパに大きな影響をおよぼしたが、これをうけておもにフランスを中心に、中国の歴史や文化を研究対象とするシナ学(シノロジー Sinology)が発達し、また17世紀後半から19世紀初頭にかけての美術にも影響を与え、シノワズリ(中国趣味)として流行した。